目次~Table of Contents

立地と歴史

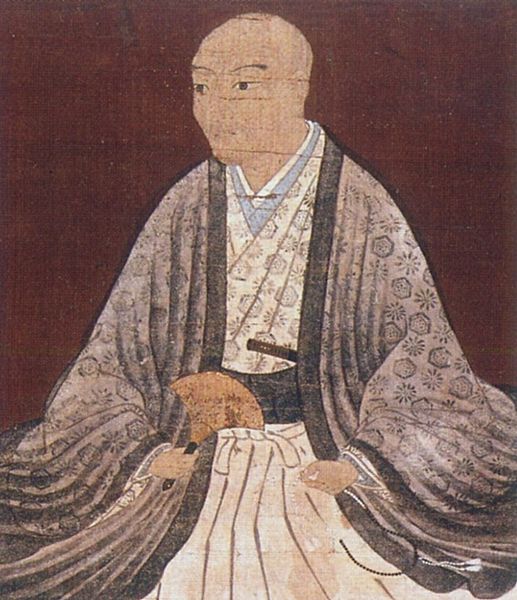

生駒親正が自らの経験をもとに築城

高松城は、日本有数の海城で、現在の香川県である讃岐国にありました。現在の県都である高松市の名前は、実際この城に由来しているのです。戦国時代の16世紀の武将であった生駒親正が最初にこの城を築きました。親正は、天下人となった豊臣秀吉のもと、長篠城、石山本願寺(大坂城の前身)、備中高松城などで起こった多くの戦いに参加しました。親正は、秀吉の天下統一に貢献し、1587年に讃岐国を与えられました。

城の位置

親正は最初、既にあった引田城を使いましたが、本拠地として新しい城を築くことにしました。過去の経験から、親正が考えたその城の要件は以下のようなものでした。

・戦いの間、水軍の支援を受けられること

・鉄砲のよる攻撃に耐えられること

・長い籠城戦を乗り切れること

思案の結果、親正は高松城を作り上げ、城は1590年に完成したのです。

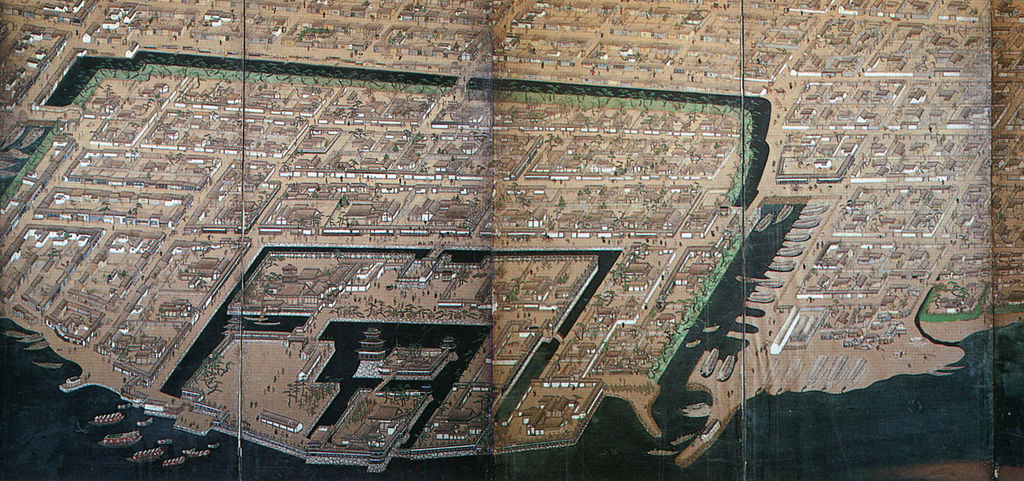

海と三重の堀に囲まれた城

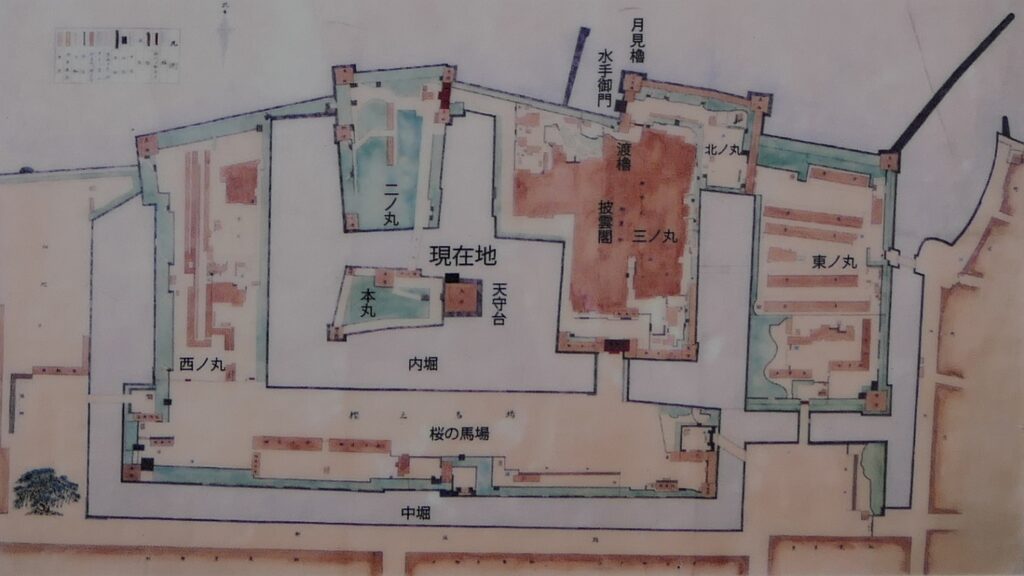

高松城は、北側を瀬戸内海に接するように築かれ、城から直接海に船で乗り出せるようになっていました。また、それ以外の方角は三重の水堀で囲まれており、堀の水は海から供給されました。本丸は、内堀の中に独立して設けられ、三層の天守がありました。そして、二の丸とは鞘橋と呼ばれる木橋のみでつながっていました。三の丸は、二の丸のとなりにあり、海に出るための門がありました。また、三の丸には城主のための御殿もありました。このような城は、平城と言われるだけでなく、海城としても分類されています。その当時の技術水準では、敵がこの城を完全に包囲することは不可能でした。

松平氏が引き継ぎ城を拡張

生駒氏は、1600年の関ヶ原の戦いで徳川幕府に味方したことで、讃岐国の領土を維持していました。ところがお家騒動が起こったことで、1640年に幕府により転封させられてしまいます。その後、将軍家の親族である松平頼重が、生駒氏と交代する形で高松城に送られてきました。その当時、一般的には城主が城を大幅に改修することは認められていませんでした。しかし頼重は、天守を再築したり、北の丸や東の丸を加えることで、高松城を拡張、改良しました。その理由の一つは、頼重が、幕府に反抗するかもしれない四国の外様大名を監視する任務を負っていたことでした。

松平氏は、高松城とその周辺の地域を高松藩として、江戸時代の終わりまで統治しました。江戸時代の天下泰平のときには、高松城の美しい姿は人々の間で名所となりました。当時の案内書には、瀬戸内海の波間に浮かんでいる城のように記載されています。高松城は、日本の三大海城の一つと言われています。

「77.高松城 その1」への7件のフィードバック