特徴、見どころ(大濠公園コース)

Introduction

今、福岡地下鉄・大濠公園駅の出口前にいます。なんでも、ここからすぐお城見学ができるということです。ここから少し歩くと、このたび復元整備された福岡城・潮見櫓を見学できるのです。さっそく行ってみましょう。堀の向こうに櫓が建っています。それも、まるで新築されたように見えます。

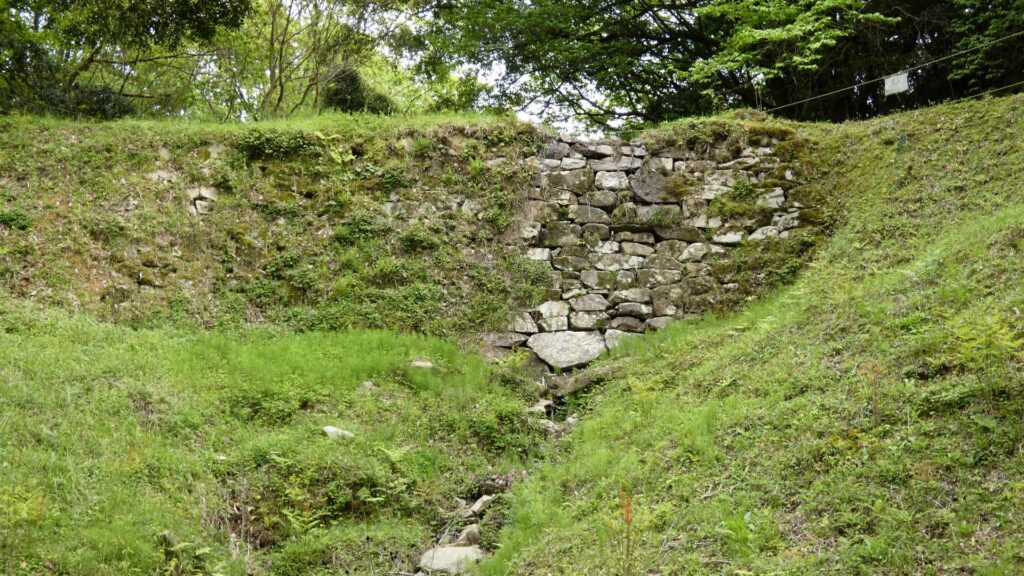

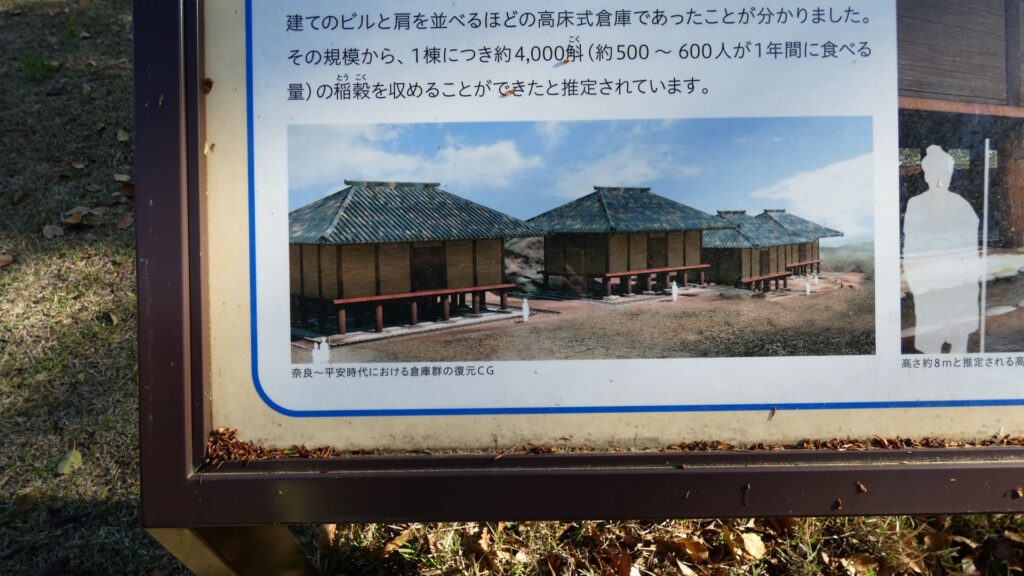

今回はまず、その潮見櫓を中まで見学します。そして、福岡城の入口の一つ、下之橋御門を通って入城しましょう。城を築いた一人、黒田如水の屋敷跡も見学します。そこは三の丸になります。それから、二の丸の松木坂御門跡を通って、再び本丸の天守台にアクセスしましょう。そして最後は、前回あまりご紹介できなかった中・小天守台や武具櫓の石垣などをご紹介したいと思います。

潮見櫓を見学

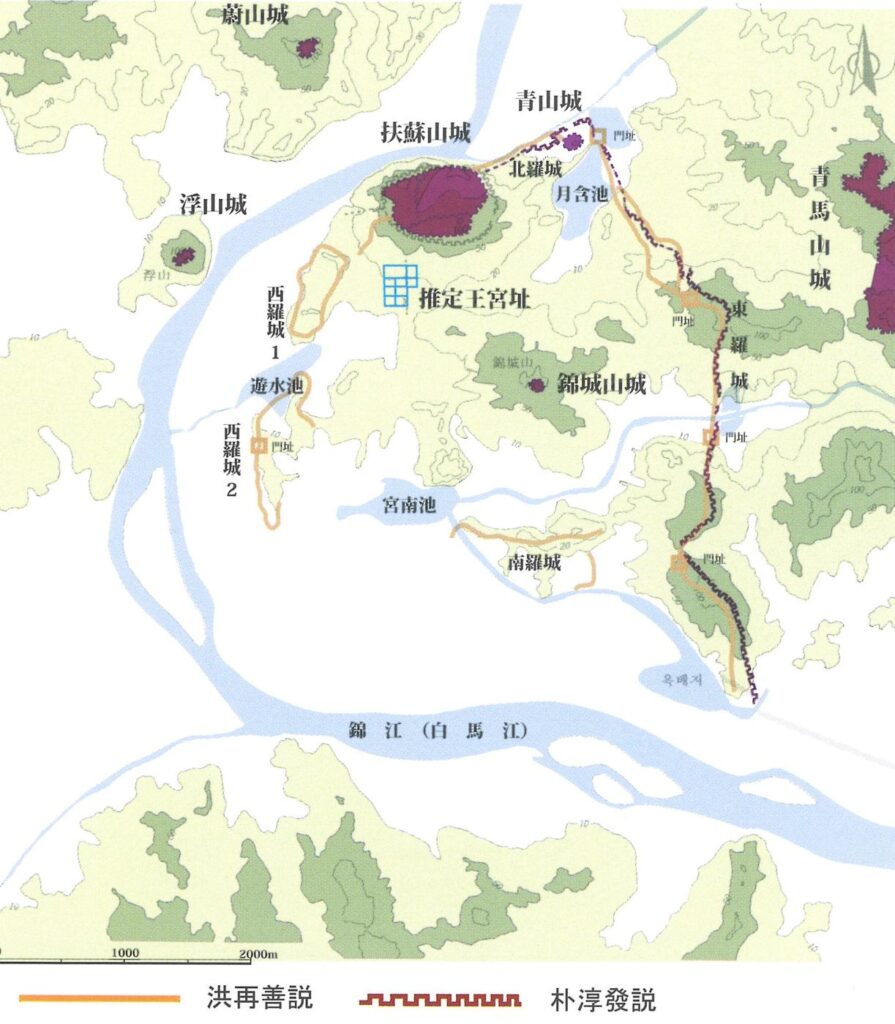

潮見櫓は、三の丸の北西角の部分に築かれました。当時はそこから博多湾が見渡せたので、海を監視するということで「潮見」櫓と名付けられたと言われています。明治になって、花見櫓とともに、崇福寺に移され、仏殿として使われていましたが、そのときは別の櫓(月見櫓)と伝えられていました。ところが、福岡市が買い取り、内部を調査したところ(1991年)、潮見櫓を移したことが記された棟札が見つかり、真実が判明したのです。1つの櫓だけをとっても、数奇な運命をたどったのいるのです。そして、2025年3月、元の位置に復元、公開されました。

買い取ってからでも、長い時間がかかったのです。仏殿として使われ、だいぶ改造されていたので、元通りにするのが大変だったのでしょう。それでも、4割は元の部材を活用しているそうです。例えば、南側(内側)の瓦の多くはオリジナルとのことです。その中で面白いのが、三つ葉葵の軒瓦、徳川の家紋です。藤巴(黒田家の家紋)と三つ巴(火除けの意味)と一緒に使われていますが、理由はよくわからないそうです。こんなところにも謎があるのです。

内側から見ると、角地にある櫓だとよくわかります。隅に二階建ての櫓があって、東と南に付櫓が付いています。中に入ってみましょう。最新の復元櫓だけあって、入口スロープがしっかり作られています。

中も真新しく見えます。付櫓がある分、一階は広くなっています。見上げると、古い木材があって、色がちがうのではっきりそれとわかります。仏殿のときには吹き抜けの構造だったので、一階部分はオリジナルの部材の割合が少ないのでしょう。

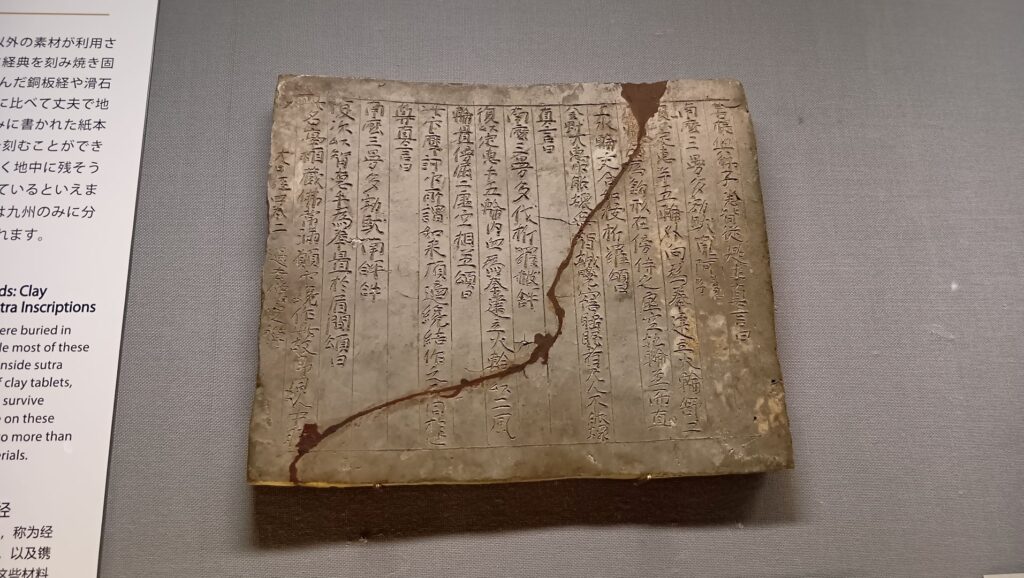

訪問した時は特別公開の時期だったので、二階まで上がることができました(直近では2025年5月11日まででした)。昔の櫓なので階段が急です。二階部分は狭くなっていますが、オリジナルの部材がたくさんあります。屋根裏には、新旧の棟札も見えます。古い方が「潮見櫓」の証拠になっているはずです。

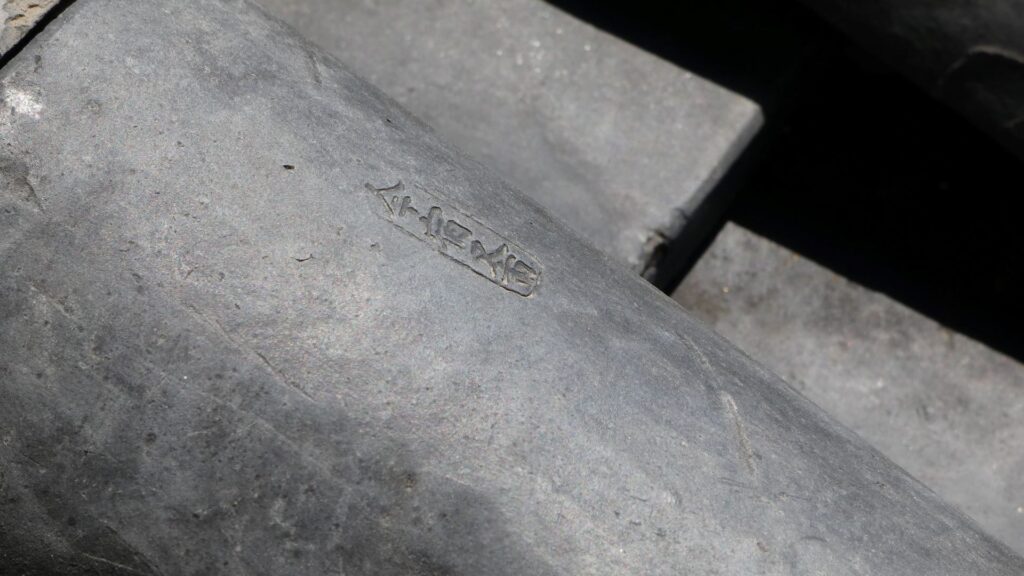

二階から、かつて海だった方(北側)を眺めてみましょう。スタート地点の駅の方向です。それから、こちら側の屋根瓦は新しいのですが、内側(南側)の瓦はオリジナルのものが間近に見えます。なにか文字が刻んであるものがあります。「今宿又市」という刻印だそうです。瓦師の名前で、城の他の場所(多聞櫓など)でも同様の瓦があります。、職人の誇りと心意気をこうやって残しているのです。

下之橋御門から入城

それでは、堀の前に戻って、下之橋御門から改めて入城しましょう。この門も、上之橋御門と同様に、堀を橋で渡って行きます。下之橋御門の方が、普段の通用口としてよく使われたそうです。建物がちゃんと残っていて、唯一同じ場所に残っている門になります。門の向こうに櫓もありますが、実はあれも「潮見櫓」なのです。

門の方から順番に説明しますと、元は二階建てだったのが明治以降に一階建てに改装されていました。2008年に不審火による火事があったのですが、その復旧の際に二階建てに再改装されました。

次に櫓の方ですが、黒田家別邸に移され、潮見櫓と伝えられていました。1956年に元の位置に戻そうとしましたが、米軍の施設があったため、現在の位置に移築されたそうです。しかし、先ほど訪問し建物が本物の潮見櫓と判明したため、現在では(伝)潮見櫓と呼ばれています。元の太鼓櫓ではないかという説もありますが、確定していません。

三の丸(西側)には、城の創業者の一人・黒田如水の隠居屋敷跡(御鷹屋敷)がぼたん・しゃくやく園になっていますので見学しましょう。丘に登って行く感じです。元は小山だったのを、二の丸と同じくらいにならして使ったそうです。高すぎると占領されたとき危ないということでしょうか。訪問したときは、ちょうどしゃくやくが咲き始めている時期でした(取材時期:4月末)。

三の丸には、他の場所から移築された建物もあります。まず、旧母里太兵衛邸長屋門です。母里太兵衛は重臣で、現在の市街地(天神2丁目)に屋敷地がありました。そこから移築されたのです。それから名島門です。福岡城の前身、名島城にあった門の一つが、別の重臣(林氏)の屋敷門として使われていましたが、同じような事情で今ここにあるのです。生き残った建物たちの集合場所になっているのです。

再び天守台へ!

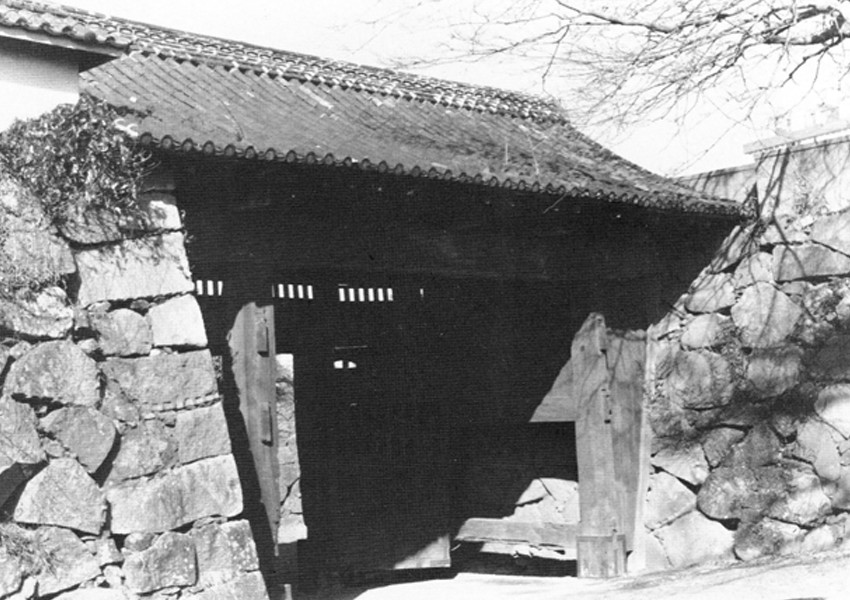

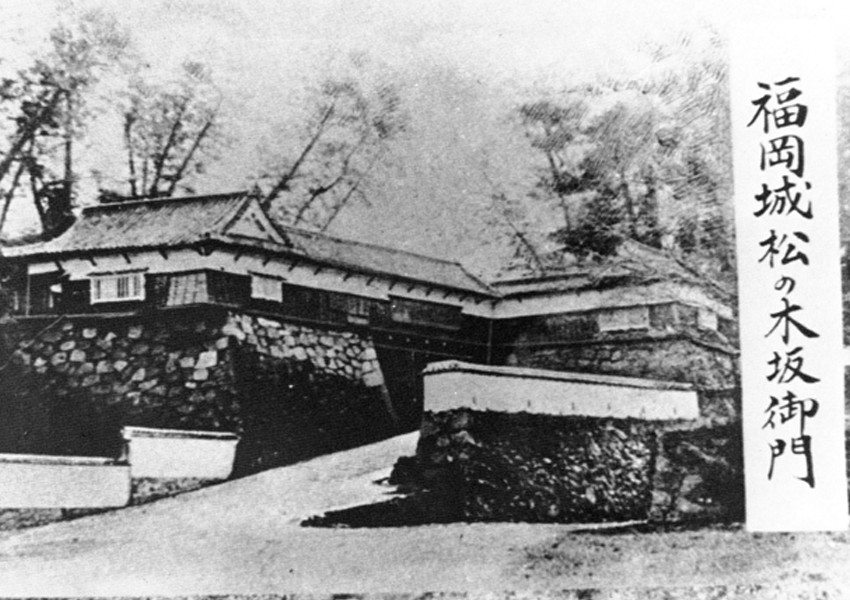

(前回に続き)再び天守台に行くのに、松木坂御門跡を通って、二の丸に入りましょう。門の脇には2つの櫓(大組櫓・向櫓)もありました。石垣はあるけれど、門の跡という感じはあまりしません。ただ、福岡市によれば、櫓とともに「復元の可能性がある」建物に分類されています。門の古写真も残っています。

本丸には、裏御門跡から入っていきます。左側が、太鼓櫓跡になります。さっきの伝・潮見櫓があったかもしれない場所です。裏御門跡に入って折り返すと、天守台が見えてきます。近づいていくと、天守台の大きさを感じます。

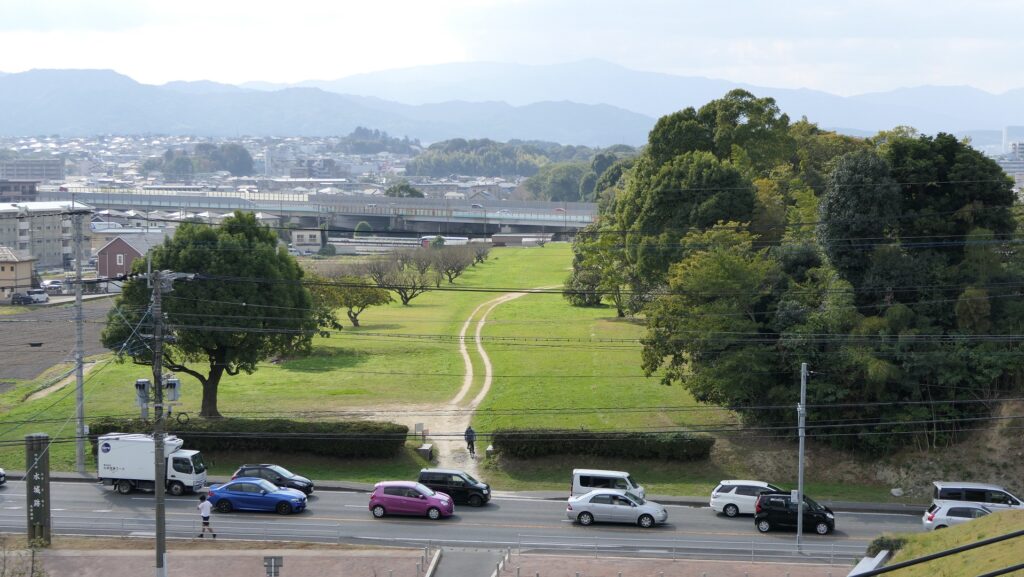

鉄御門跡から入っていきましょう。その先に進むと、大天守台です。果たして、ここに天守はあったのでしょうか。ここで初の本格的発掘調査が2025年6月30日から始まりました(取材時期:その前の4月末)。どんなことがわかるのか、楽しみです。展望台からの景色を見ておきましょう。展望台の景色をよく見ておきましょう。今日は天気がいいので、期待できます。市街地から、城跡・公園まで一望でき、すばらしいです。反対側の景色も見ておきましょう。武具櫓曲輪です。天守を守る位置にあったことがわかります。

隠れた見どころも見学

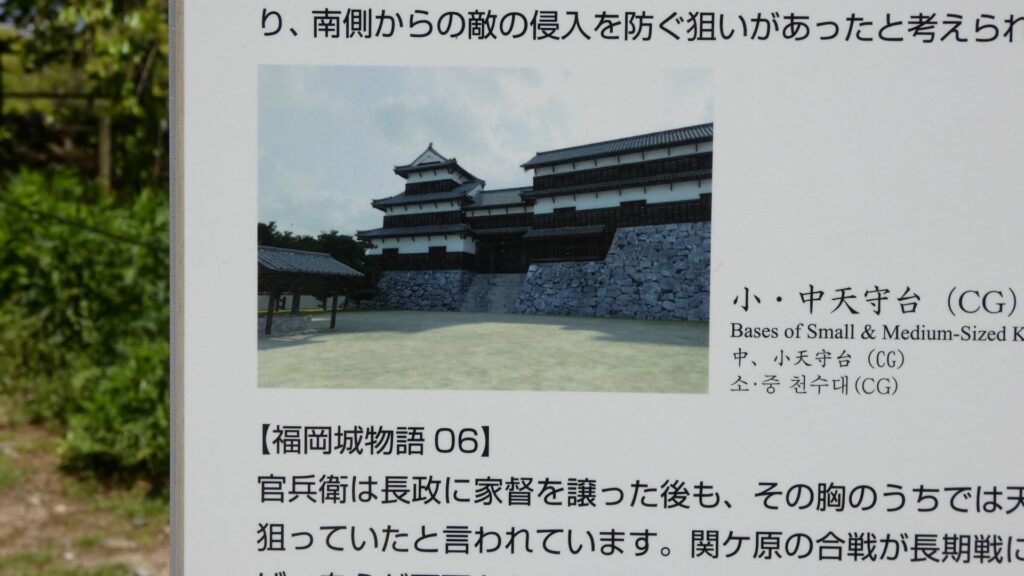

今度は、中・小天守台にも登ってみましょう。ここは、江戸時代の絵図に「矢蔵跡」とあるため、櫓があったことは確実です。問題は、それが天守に相当する建物だったかどうかです。先ほどの大天守台での調査でわかるのでしょうか。説明パネルには、結構かっこいい想像図が載っています。小天守台からの景色もいいし、案外ここが城の顔だったかもしれません。

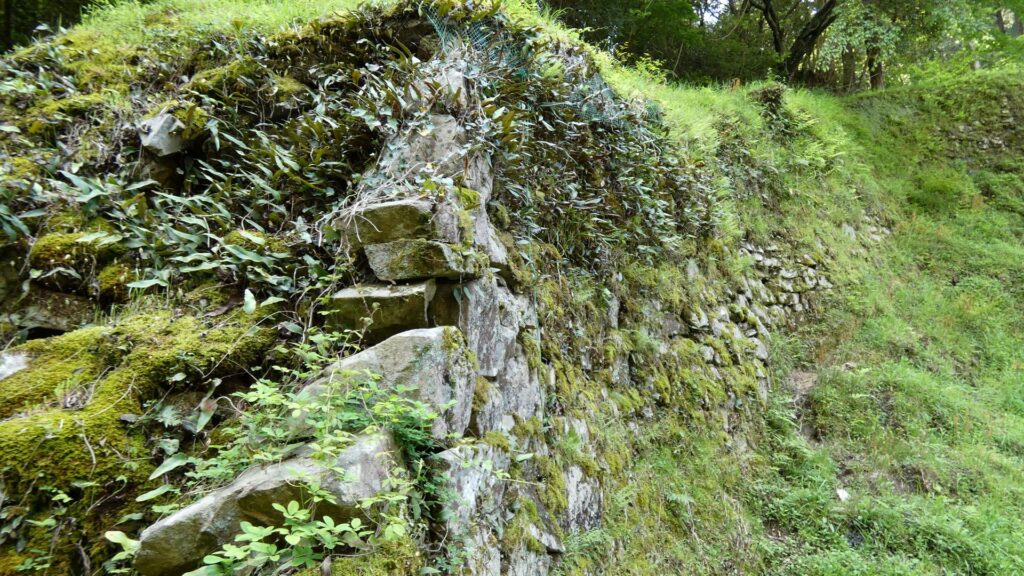

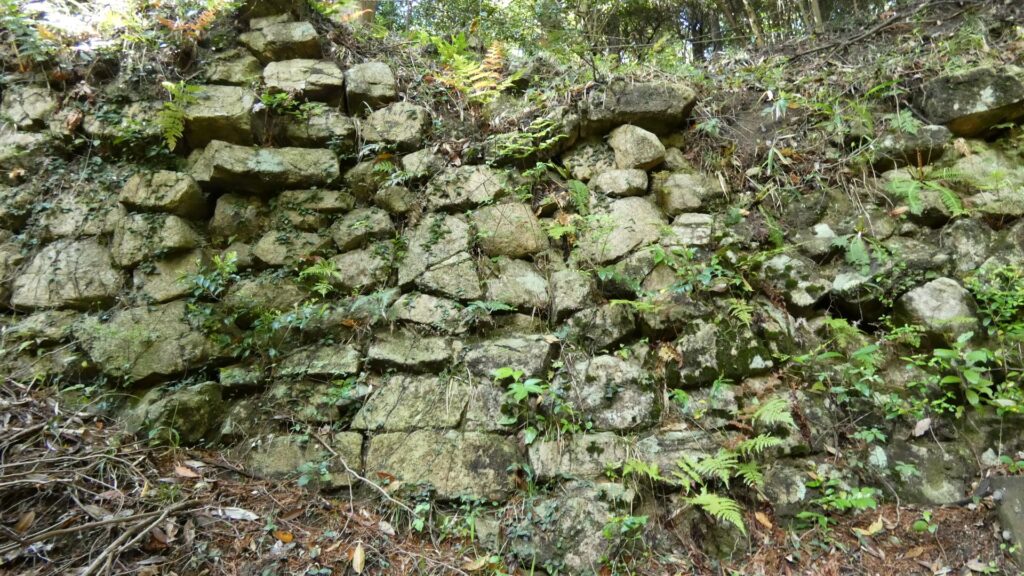

続いて、中・小天守台からも見える、武具櫓曲輪の石垣に行きましょう。この石垣は、福岡城では最も高い石垣で、高さが約13メートルあります。その上にあった武具櫓は、二階建ての多聞櫓が、両端の三階櫓に挟まれていて、長さが約63メートルもありました。そして、三階櫓の高さが12メートル以上あったので、石垣と合わせると、約25メートルになります。まさに本丸の守護神だったのです。

最後は、追廻御門だった辺りに来てみました。福岡城の3つの入口の一つでした。現在は、花菖蒲園になっています。多聞櫓が上の方に見えます。まるで、この場所を上から守っているようです。実際、そういう役割もあったのでしょう。

道を渡って、反対側を見てみましょう。この辺りに、花見櫓があったようです。潮見櫓と一緒にお寺に行っていたのが、福岡市が買い取って、部材が保管されています。そのため「復元の可能性が高い」建物に分類されています(復元予定は未定のようですが)。福岡城には天守以外にも、いろんな可能性があるのです。

関連史跡

前のセクションで、大濠公園コースと銘打っていますので、大濠公園をご紹介します。すばらしい公園です。元は海の入り江だったのが、城の堀に使われたのです。大きな池の真ん中に島が3つあって、橋を渡って行けるそうです。もう一回りしていくのもいいと思います。

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。