立地と歴史

海上交通で栄えた地域

唐津城は、現在の佐賀県唐津市にあたる、九州の北西部にあります。唐津市の市域は、日本と朝鮮の間にある玄界灘に面しています。このため、この地域は海外貿易を含む海上交通により栄えていました。例えば、2千年近く前には末盧(まつら)國があり、その国の港には海外からの使節が到着していました(「魏志倭人伝」の記述で魏の使者が上陸した地とされます)。中世には、松浦(まつら)党と呼ばれる武士団が、水軍ときには海賊を駆使して活躍しました(その中でも「上松浦党」と呼ばれる武士団がこの地域を支配していました)。1588年、天下統一を進める豊臣秀吉が海上交通を統制するために海賊禁止令を出しました。その後、秀吉の部下、寺沢広高がこの地に派遣され統治を行いました。彼は優秀な実務官僚であり、秀吉が近くの名護屋城から大軍を朝鮮に派遣した時には兵站を担当しました(他に長崎奉行を兼務していました)。

城の位置寺沢広高が築城

広高はやがて徳川幕府を支持するようになり、唐津藩の初代藩主となりました。彼はまた、1602年から1608年の間に、新しい本拠地として唐津城を築きました。この城の中心地は、松浦(まつうら)川河口沿いにある満島(みつしま)山の上に作られました。広高はその川の流路を変え、この山と他の曲輪が半島のような陸地に一直線に並ぶようにしました。これにより、この山が海に向かって一番向こう側に配置されることで、敵が簡単に陸地を伝って城の中心部に攻められないようにしたのです。中心部はまた、海に沿った石垣に囲まれ、その石垣の上には櫓がいくつも築かれました。海上を監視するために使われたのでしょう。舟入門などの海港設備も河口の傍らに作られました。山の頂上には天守台石垣が築かれましたが、天守は建てられなかったと考えられています。天守があったことを示す証拠が見つかっていないからです。

寺沢氏は島原の乱後に改易される

広高は(関ヶ原の戦いの)戦功により、九州西部の天草に飛び地の領地を幕府から与えられました。ところが、これが寺沢氏に大きな不運を呼び込んでしまったのです。そこには、幕府により改易となった小西氏の元家臣であった浪人衆がたくさん住んでいました。またそこには、幕府が禁じていたキリシタンの人たちも多くいました。広高は、幕府の方針に従って双方を弾圧しました。その結果、天草の人たちも参加した島原の乱が1637年、広高の息子、堅高(かたたか)の代に発生します。その乱が終息した後、幕府は寺沢氏から天草の地を取り上げました。堅高はそれを恥辱に感じ、1647年にはついに自殺してしまいます。寺沢氏は、跡継ぎがいないという理由で幕府により改易されました。

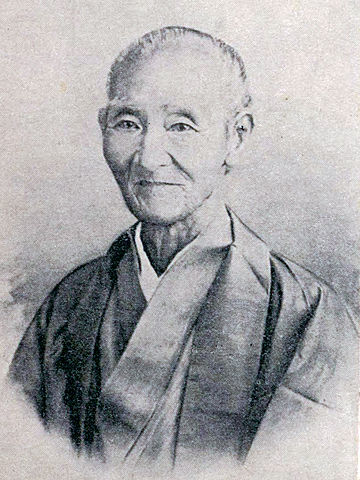

水野氏、小笠原氏などが引き継ぐ

その後、5つの大名家が唐津城と唐津藩を江戸時代末まで統治しました。そのうちの何人かは日本史の中でも有名です。例えば、水野忠邦は老中首座として、中央政府で天保の改革を進めました(そのときは浜松城に移っていました)。また、小笠原長行(ながみち)は老中の一人でしたが、徳川幕府が倒れるそのときまで忠節を尽くしました(奥羽越列藩同盟にも参画)。