目次~Table of Contents

その後

吉田郡山城が廃城となった後、浅野氏が江戸時代を通じて城があった地域を領有していました。1600年の関ヶ原の戦いの敗戦により、毛利氏の領地が大幅に削減されてしまったからです。浅野氏は、1637年に起こった島原の乱の後、城の石垣を破壊しました。徳川幕府が西日本の大名に対して、廃城となった城であっても反乱者に利用されないように命じたからです。

対照的に、孫の毛利輝元によって城の一部分に作られた毛利元就の墓所は、維持されていました。浅野氏は、毛利氏の長州藩の領主や藩士たちが元就の墓所に墓参りすることを許していました。結果的に、他の藩の藩士たちも偉大な戦国大名の聖地として同じように元就の墓所を訪れるようになりました。明治維新後、墓所は毛利氏の他の先祖たちの墓も集められ拡張されました。恐らく長州藩が、明治維新における勝者であったからできたことだろうと思われます。城跡は、1940年以来、国の史跡に指定されています。

特徴、見どころ

城跡入口へ

もし吉田郡山城跡周辺を車で回ってみると、この地には「桂」や「福原」などの地名が今でも残っていることに気付かれるかもしれません。これらの地名は、江戸時代末期まで毛利氏の重臣であった桂氏や福原氏などの出身地であることを示しています。歴史ファンの方はそれを見ただけでもわくわくするかもしれません。

安芸高田市吉田町周辺の地図吉田郡山城跡を巡るには、推奨ルート(現地案内図に記載)が設定されています。そのスタート地点は、山麓にある駐車場傍の、元就の墓所の入口となる鳥居です。その鳥居から墓所向かう参道をしばらく歩いて行くと墓所に着きます。ここは城跡の中では聖地としてもっとも整備されている場所かもしれません。ここには洞春寺(どうしゅんじ)跡もあります。この寺は輝元によって開創されましたが、その後の毛利氏の領主とともに広島、萩、そして山口に移っていきました。

城周辺の地図

峰上の登山道

そこから、山頂に向かう登山道を登っていきます。この登山道は山の6つの嶺のうちの一つの上を通っています。山頂に着くまで約30分の比較的長いトレッキングになります。その途中では、山にあった曲輪を分ける堀切や、ときには鹿のような野生動物も見かけるかもしれません。野生動物は刺激しないようにしましょう。

頂上部分に残る曲輪群

そのうちに、頂上下にある御蔵屋敷跡(おくらやしきあと)に着きます。頂上部分は、本丸、二の丸、三の丸の三段になった曲輪群から構成されています。頂上から6つの嶺が放射状に伸びていて、それらにも数多くの曲輪があります。

御蔵屋敷跡周辺には、数えきれない程の崩れた石が散らばっています。これらは島原の乱の後に幕府の指導のもとに、浅野氏によって石垣が破壊された状態であると考えられています。だとすると、これらの石は400年近くそのままになっていることになります。しかし、三の丸の壁面の周りを歩いてみると、石垣がいくらか作られた当時のまま残っていることにも気付くでしょう。

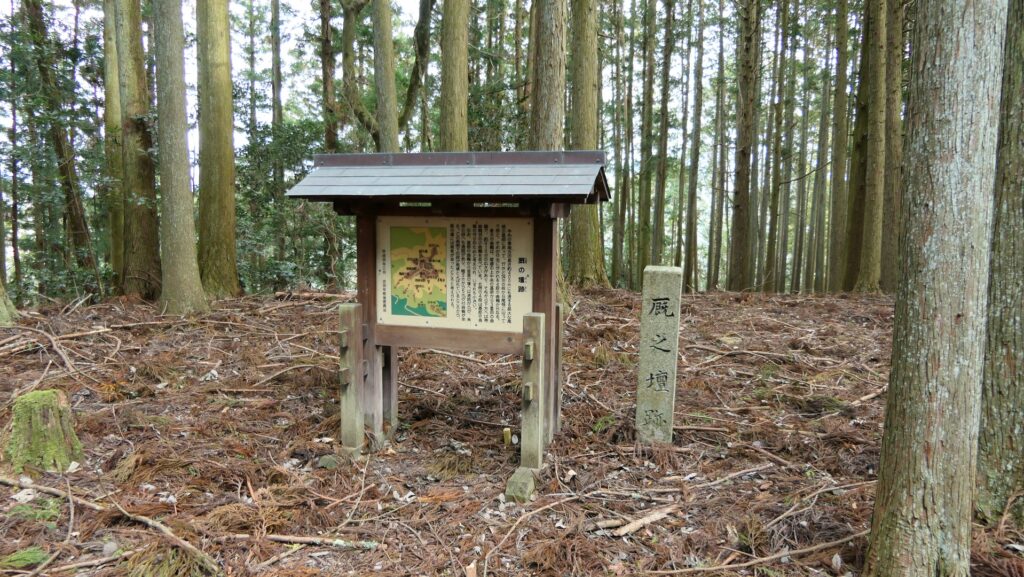

また、6つの嶺にある曲輪(釣井(つりい)の壇、厩(うまや)の壇、釜屋の壇など)を巡ってみることもできます。但し、危険箇所として立ち入りが禁止されている場所もあります。そこは、登山道が崩落しているような場所ですので、立ち入らないようにしましょう。立ち入りができる場所も草木が茂っていたりしますので、足元に気を付けてください。