目次~Table of Contents

立地と歴史

謎多き武将、笠間時朝が築城

笠間市は、関東地方の北東部、茨城県の中央部に位置する地方都市です。この市は、笠間稲荷神社や笠間焼があることで知られていますが、これらが有名になる以前から笠間城によって栄えていた地域でした。

笠間市の範囲と城の位置この城が最初はいつ誰によって築かれたのかは定かではありません。それに関して唯一残っている記録は、後の江戸時代に書かれた「笠間城紀」です。この書物によると、この城は関東地方の有力氏族、宇都宮氏の親族である笠間時朝(かさまときとも)によって鎌倉時代の1219年に築かれました。笠間城が築かれることになる佐白山(さしろやま)には、当初正福寺(しょうふくじ)がありました。この寺はこの山に「笠間百坊」と言われた伽藍を築くほど栄えていて、寺を守るために多くの僧兵も抱えていました。そうするうちに、徳蔵寺(とくぞうじ)という別の有力な寺と争いになり、劣勢に立たされました。そこで、正福寺側は宇都宮氏に助けを求めたのです。時朝がそのとき派遣され、徳蔵寺側を打ち破りました。ところが彼は、山から正福寺までも追い出し、笠間城を築いたというのです。

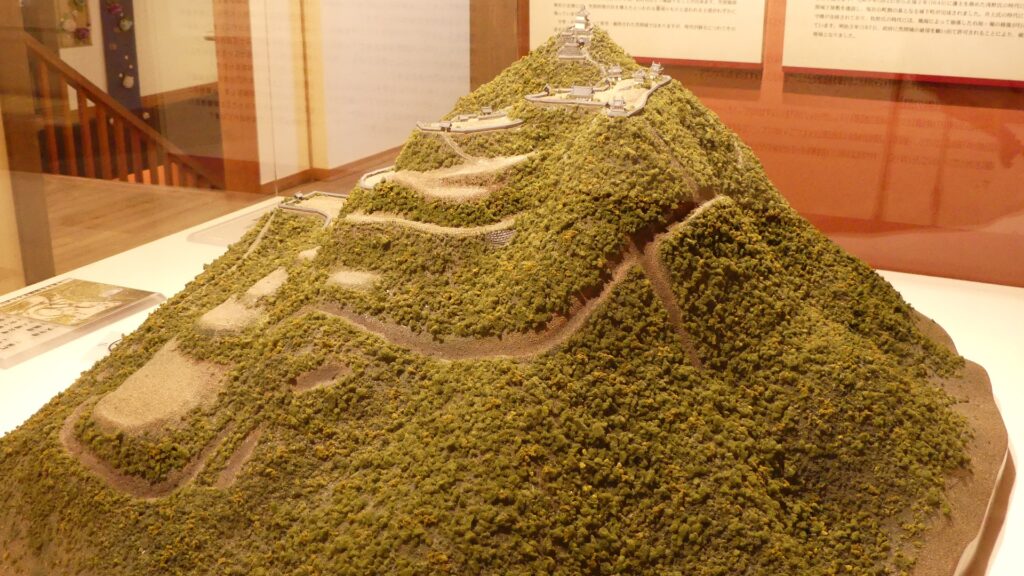

しかし歴史家が他の断片的な記録を集めて検証したところ、時朝はそんなに過激な行動には出ていないのではないかということです。彼は単なる武士であっただけでなく、他の武士が滅多になれない中級貴族の位(従五位上)も持っていました。加えてかなりの教養人であり、歌人としても有名でした。そして、いくつもの仏像や経典を作って寺に寄進しています。これは、相当裕福で且つ宗教心がなければできないことです。総じて言うと、時朝は記録に残るよりもっと穏やかなやり方で城を築き、統治したのかもしれないのです。その結果、笠間氏は戦国時代までの300年以上もの間、城と周辺の地域を治めていました。そのときの城は、単純な山城で、土造りであったと考えられています。

蒲生郷成が城を大改修

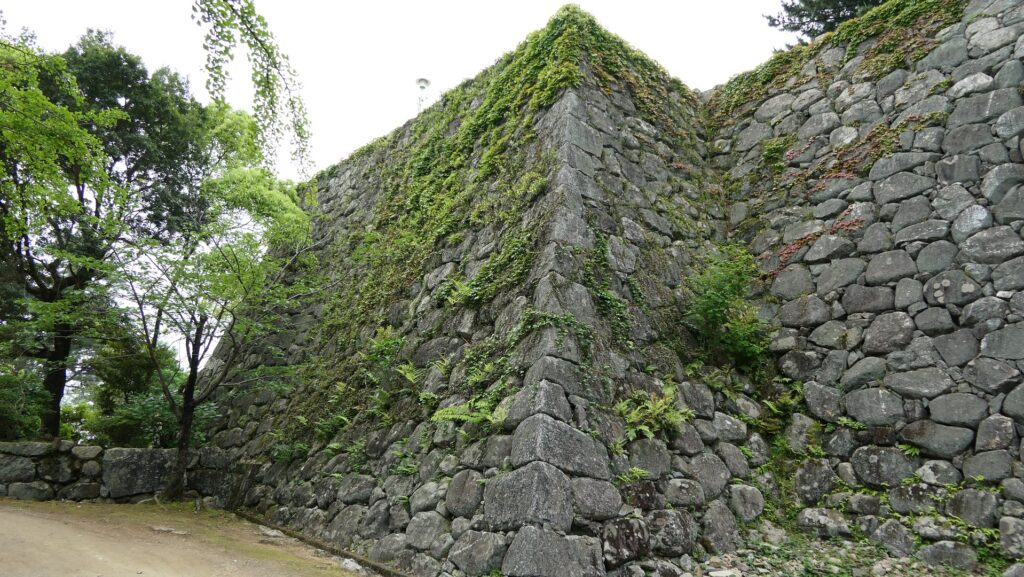

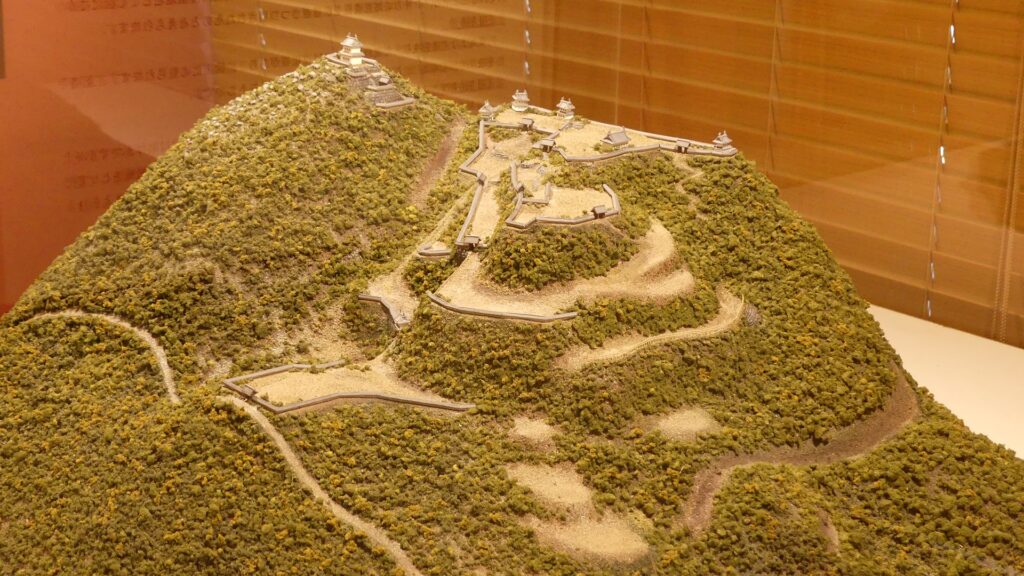

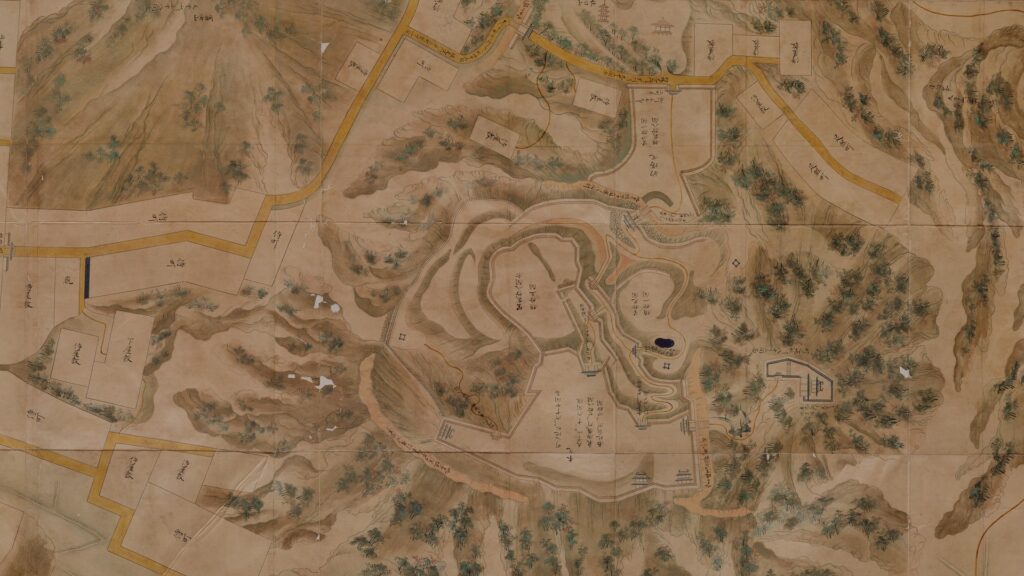

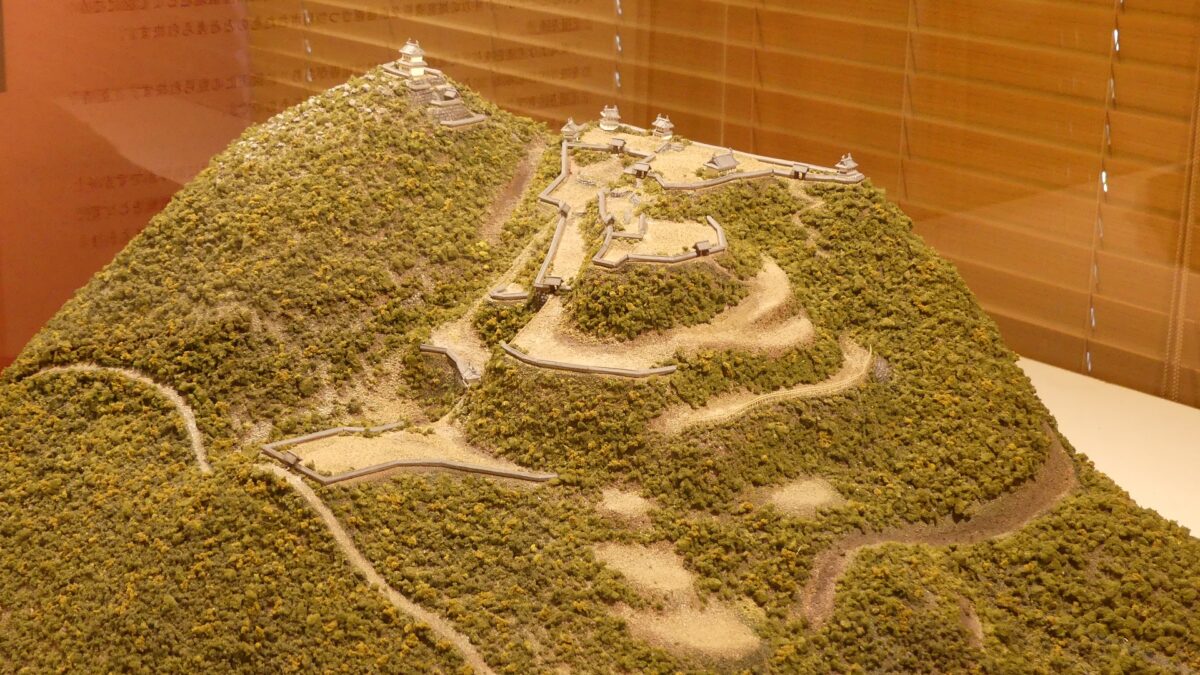

そうした状況は、16世紀終わり頃の豊臣秀吉による天下統一のときに変わりました。笠間氏の勢力が衰え、宇都宮氏もまた、秀吉によって改易となってしまいます。笠間城は1598年に、蒲生氏の重臣である蒲生郷成(がもうさとなり)に引き継がれました。蒲生氏は、秀吉に長い間仕え、日本でも有数の大名となっていました。蒲生氏はまた、松坂城や若松城などの城を築いたり、改修したりしていました。その際には、高石垣や天守など最新のアイテムを使っていました。当時の当主、蒲生秀行(ひでゆき)は宇都宮城を居城とし、笠間城は支城の一つという位置づけでした。郷成は、蒲生氏が使ってきた技術とリソースを用いて笠間城を改修しました。天守曲輪と呼ばれた、三段の石垣を伴う山頂部分には天守が築かれました。本丸と二の丸は山頂下に作られ、大手門からこれらの曲輪を経由し山頂に至る通路も整備されました。石垣はこの通路沿いにも築かれ、それぞれの門や曲輪は食い違いの虎口か、四角い防御空間を持つ桝形によって防御されていました。城主は、本丸にある御殿に住み、本丸にはいくつもの櫓も建てられました。

郷成は、日本中の大名が東軍と西軍に分かれて戦った1600年の天下分け目の戦いのときに、笠間城を更に改修しました。彼は東軍に加わったのですが、笠間城の東隣の水戸城にいた佐竹氏は西軍に属していました。そのため、郷成は佐竹氏からの侵攻を防ぐ必要があったのです。この状況下で郷成は、佐白山の周辺の3つの丘陵に堡塁を築き、更には城とそれらの堡塁全体を囲む深い空堀を築いたと考えられています。結果的には、後に徳川幕府となる東軍が勝利したため、笠間城には何事も起こりませんでした。

浅野氏、牧野氏などが城を継承

幕府は1601年に、蒲生氏を他所に移しますが、それ以来、笠間城とその周辺地域は笠間藩となりました。しかし、その笠間藩主の家は8回も変わりました。城にとって重要な出来事が、1622年から1645年までの浅野氏が統治した期間に起こりました。浅野家の2代目当主、浅野長直(あさのながなお)が統治の利便を図るため山麓部分に下屋敷、その実態は新しい御殿を建設したのです。そのことに関するエピソードとして、この屋敷は広大で土塀が備わる土塁によって囲まれていました。そのことが幕府が禁じていた新城の建設のように見えたのです。幕府がそのことを聞きつけ調査に乗り出す前に、長直は城には見えないよう、土塀を生垣に取り換えさせたとのことです。彼は1645年に赤穂城に転封となりますが、そこでも城の大改修を行いました。城の建設が好きだったようです。その孫が、日本の歴史の中でも最も著名な出来事の一つ、赤穂事件を引き起こした浅野長矩(ながのり)です。

笠間藩を最後に統治したのは牧野氏で、1747年から1871年までの歴代の中では最も長く、最も安定した時代でした。笠間焼の産業は、この期間に藩の保護を受けて始まり、発展しました。更には、笠間稲荷神社も江戸時代に人気を博し、藩主が何度もここを参詣しました。

「112.笠間城 その1」への1件のフィードバック