目次~Table of Contents

特徴、見どころ

天守内部

天守の中へは、本丸の内側から覆屋におおわれた石段を登って入っていきます。実はこの石段は、本丸御殿の「御成御殿」と同じように、藩主の伊達の殿様専用でした。他の藩士は天守のとなりの附櫓(つけやぐら)にあった通用口から出入りしていました。

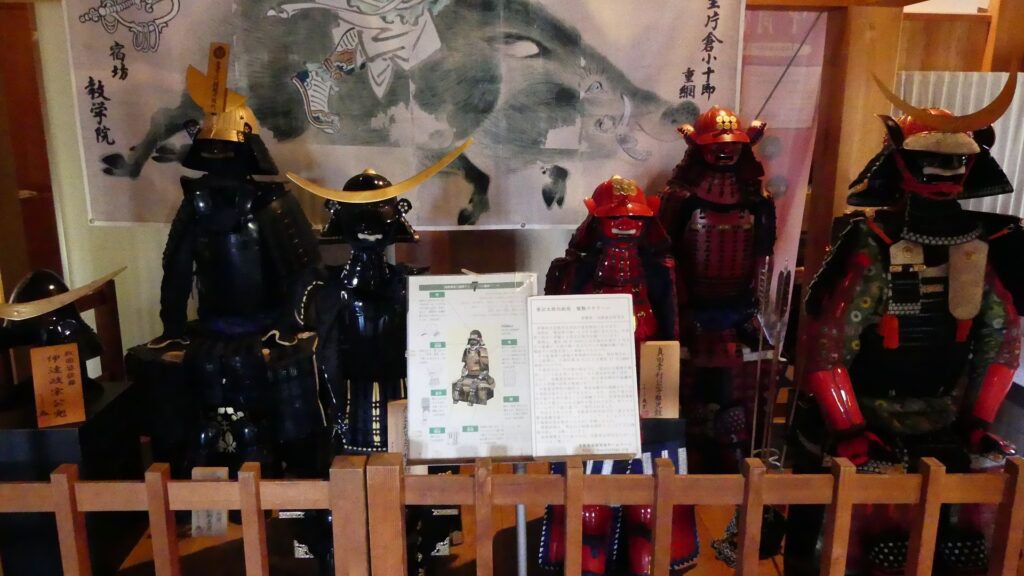

天守は三階建てで、全て木材による伝統的工法で復元されました。柱は吉野檜で、約250年持つということです。一階のレイアウトは発掘によって明らかになり、中央部分が武具の保管庫、その周りが武者走りとなっています。武者走りと壁沿いには、石落とし、狭間、格子窓などの防御システムが備えられています。

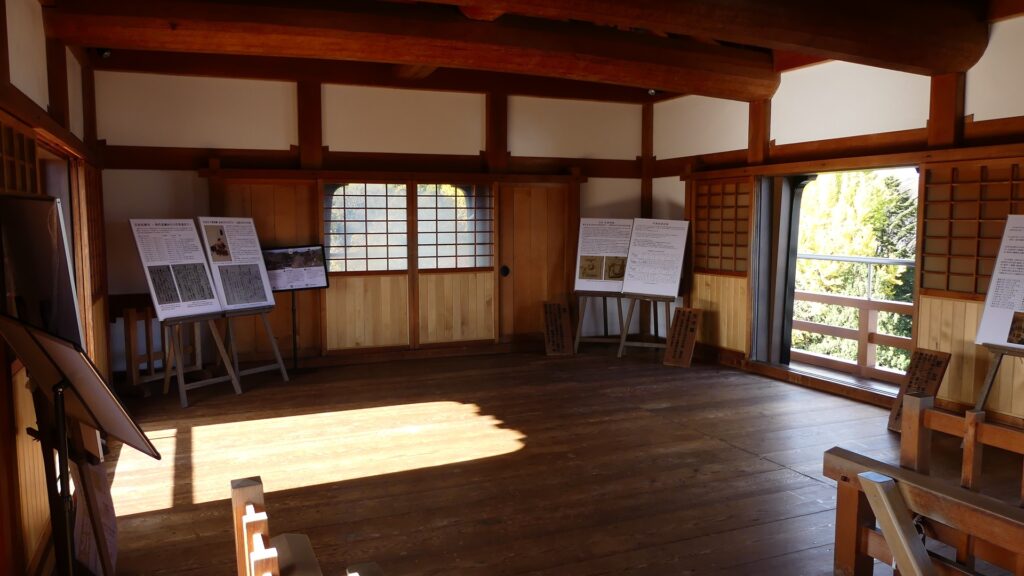

上層階への階段はとても急ですが、オリジナルよりは緩やかで、補助の手すりも付いています。二階と三階のレイアウトは資料がなくて不明であるため、想定復元されていますが、オーソドックスな作りになっています。最上階(三階)は物見台になっていて、恐らくそれが正しいでしょう。現在ではビジターにとって快適な展望台となっています。

城下町の見どころ

旧城下町のエリアにも、白石城に関する見どころがいくつもあります。まず挙げられるのは、城の北側の三の丸にある武家屋敷です。この武家屋敷は、1730年に建てられたことが確認されています。片倉氏の配下で、中級クラスの武士であった小関氏が長い間住んでいました。その子孫の方も1991年まで住んだ後、白石市に寄贈したのです。市は住居をかつてあった状態に復元し、翌年一般公開しました。

茅葺屋根の小さく簡素な屋敷で、部屋が4つあります(板間の茶の間と納戸、土間の台所、畳間の座敷)。建物が小さいのは恐らく、白石の藩士が伊達家に直接使える藩士に比べて比較的収入が少なかったからと思われます(小関家の場合は石高換算で15.5石、伊達家で中級とされたのは少なくとも30石以上だったようです)。それでも、沢端川が屋敷の2面を流れていて(屋敷の角で曲がっています)とてもよい立地です。

それ以外には、街の中を水路沿いに歩いてみたり、當信寺(とうしんじ)や延命寺(えんめいじ)では移築された城門を見学することができます。

私の感想

振り返ってみると、白石城は2度の例外適用によって生き残ってきたことになります。一度目は江戸時代に幕府によって発布された一国一城令のときです。二度目は現代の権鞠基準法に関するものです。それに加えて、片倉氏や現在の白石の人たちの大いなる貢献がなければ、城の天守を目にすることはなかったと思うのです。

ここに行くには

車で行く場合:東北自動車道の白石ICから約10分かかります。

城がある丘の東側に「城下広場」があり、駐車場として使用できます。

公共交通機関を使う場合は、JR白石駅から15分程度歩くか、東北新幹線の白石蔵王駅からタクシーで約5分かかります。

東京から白石駅まで:東北新幹線に乗って、福島駅で東北本線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・白石城 公式ホームページ

・「日本の城改訂版第50号」デアゴスティーニジャパン

・「よみがえる日本の城17」学研

・「よみがえる白石城」碧水社

・「仙台藩の武士身分に関する基礎的研究」堀田幸義(宮城教育大学)の論文

これで終わります。ありがとうございました。

「白石城その1」に戻ります。

「白石城その2」に戻ります。

「105.白石城 その3」への1件のフィードバック