目次~Table of Contents

特徴、見どころ

天守を支える仕組み

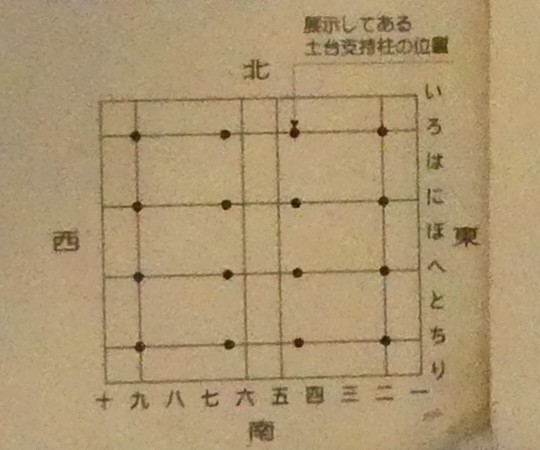

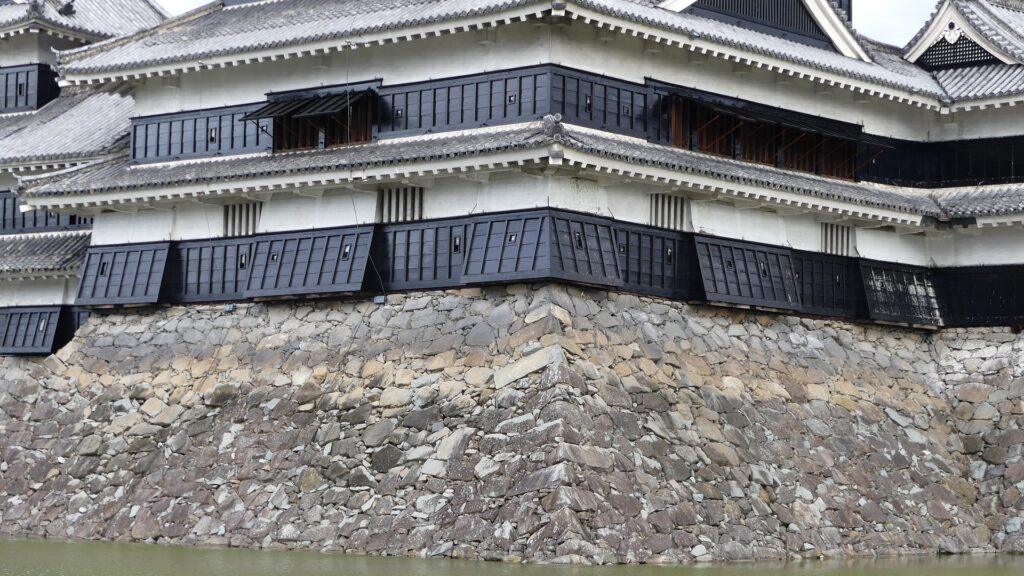

天守に入場するにはまず黒門を経由して本丸に入ります。天守は不安定な地盤の上に約千トンもの重量があります。そのため、天守台石垣の中に16本の太い土台支持柱が埋め込まれて立っているのと、その上には「梯子胴木(はしごどうぎ)」と呼ばれる梯子状の木枠土台が載せられています。

実戦的な内装

天守一階に入ると、天守を支える多くの柱を目にするでしょう。一階は身舎(もや)と呼ばれる中央部分と、武者走り(むしゃばしり)と呼ばれる周りを囲む通路状のスペースに分かれています。中央の部屋は倉庫として使われていて、通路からは約50cmほど高くなっています。これは、土台がこの部分だけ二重になっているからです。

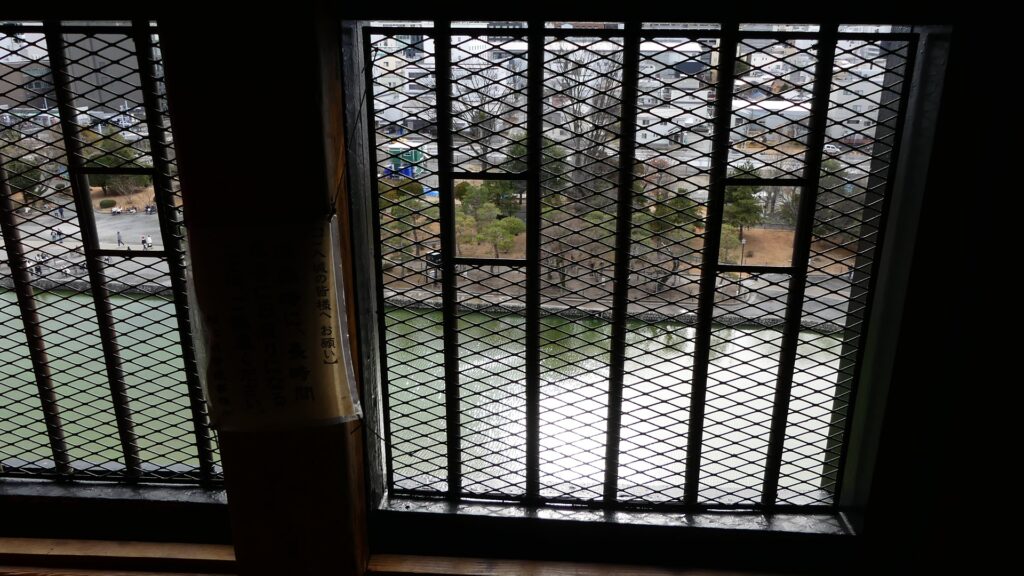

武者走りの通路沿いには多くの防御の仕組みが備わっています。石落とし、鉄砲狭間、矢狭間、武者窓(格子窓)などです。例えば、この天守には合計で117もの狭間が設けられています。これらは皆実戦を想定した本物なのです。

次の階へは急な階段を登っていきます。二階は一階と似ていますが、幅広な武者窓やその他の窓によって中は明るくなっています。ここは、非常事態が発生したときの武士たちの待機場所となっていました。今は「松本城鉄砲蔵」として使われています。

特徴ある各階

対照的に三階は窓がない屋根裏となっているのでとても暗いです。主に倉庫として使われたと考えられています。

四階も他のどの階とも異なっています。この階にはあまり柱がなく、天井は高く、中も明るく作られています。よって、城主の御座所として使われたとされています。四階から五階に登る階段は、高い天井のために最も急になっています。気を付けて登ってください。(恐らく安全と円滑な移動のため、天守内での階段近辺撮影は禁じられています。)

五階の内装は面白いもので、四方が破風の裏側によって囲まれています。この階は重臣たちの会議所として使われたと考えられています。

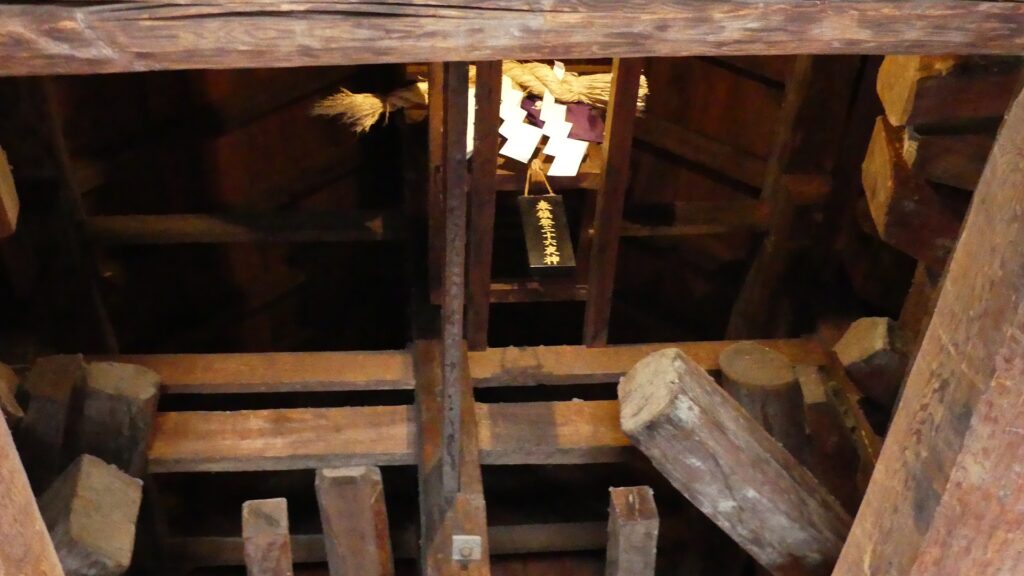

そしてついに最上階(六階)に到着します。地面から22mの高さの場所です。ここには高欄が設けられる予定でしたが変更され、その外側に壁が作られました。床面には高欄とその内側を分ける仕切りが見て取れます。よって、外の景色を見るには壁越しの金網を通してということになります。ここは戦の際の指揮所として使われたと考えられています。最上階の屋根裏を見上げると、江戸時代の大火のときにこの天守を救ったと信じられている二十六神が祀られているのが見えます。

その後

明治維新後、天守を除く全ての城の建物は撤去されて、天守もついに解体され廃材となるべく売却されてしまいました。そのとき、社会運動家の市川量造(いちかわりょうぞう)が現れ、買主に天守の取り壊しを待ってもらうよう要請しました。その後、彼は博覧会を開き、買い戻しの意義を説き、資金を集めることで買い戻しに成功したのです。ところが、それだけでは十分ではありませんでした。このような巨大で古い建物を長期間保存するには継続的なメンテナンスが必要です。明治中期には、天守は柱の腐りから6度傾いてしまい、中にはコウモリが住む有様でした。ここでもう一人の救世主、学校の校長であった小林有也(こばやしうなり)が登場し、城の修復に尽力しました。そして1952年には国宝に指定されました。更には近年、主要な門であった黒門と太鼓門が再建されています。松本市は大手門も復元することを検討しています。

私の感想

結論として、実は天守がいつどのように築かれたかは正確にはわかっていません。この記事で紹介している天守の創建は、松本市の公式見解に基づいています。他説としては、乾小天守が最初に作られ、後に大天守が追加されたときに改修されたというものがあります。より新しい形式の層塔型に似た外見を持っているからです。また、大天守は当初は今と違う姿をしていたという説もあります。そのときには最上部に高欄があり今より多くの破風があったが、後に改造されたというものです。歴史ファンにとっては、どれが本当なのかいろいろ考えてみるのも楽しみの一つです。

ここに行くには

車で行く場合:長野自動車道の松本ICから約20分かかります。城周辺にいくつか駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、松本駅から歩いて約15分かかります。

東京から松本駅まで:北陸新幹線に乗って長野駅で篠ノ井線に乗り換えるか、新宿駅から特急あずさ号に乗ってください。

リンク、参考情報

・国宝 松本城、公式ホームページ

・「図説 国宝松本城/中川治雄著」一草舎

・「シリーズ藩物語 松本藩/田中薫著」現代書館

・「城の科学/萩原さちこ著」講談社ブルーバックス

・「よみがえる日本の城14」学研

・「日本の城改訂版第3号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「松本城その1」に戻ります。

「松本城その2」に戻ります。