目次~Table of Contents

特徴、見どころ

前回は、戦国小田原城の歴史をご紹介しましたが、その時代を体験するには、総構を歩くのが一番です。よって、今回は総構めぐりの様子をご紹介します。総構めぐりには、小田原市から出ている「小田原城総構マップ」を使うのが便利です。

貴重な平地の遺構

総構の平地の遺構はほとんど残っていないので、例えば、まずは旧東海道を東の方に歩いてみるのがいいかもしれません。出発地点としては、城下町・宿場町の中心地であった辺りにある小田原総鎮守の松原神社か、小田原宿なりわい交流館がちょうどいいでしょう。

江戸時代の旧東海道より海岸側の「かまぼこ通り」を進んでいくと、北条稲荷神社に着きます。この場所は、総構の東南の角地でした。この神社も城の東方の守護神として創建されたようです。

そこから北の方に歩くと、「江戸口見附」跡に着きます。江戸時代には宿場の東の出入口で、北条時代には総構の山王口でした。江戸時代でも、総構の土塁が仕切りとして使われていました。

ここから東の方は山王神社があって、その周辺が総構の外にあった出丸(篠曲輪)の跡と言われています。その出丸が、小田原合戦のときに唯一本格的戦闘があった場所です。

「江戸口見附」跡の脇道を進んでいくと、数少ない平地の遺構の一つ「蓮上院土塁」に着きます。長さ約100メートルが残っていて、高さは3メートルくらいでしょうが、かつては堀とセットになっていたため、堀底からはもっと高かったはずです。太平洋戦争中に、空襲を受けた痕もあり、歴史が積み重なっている場所です。

まだまだ残る丘陵部の遺構

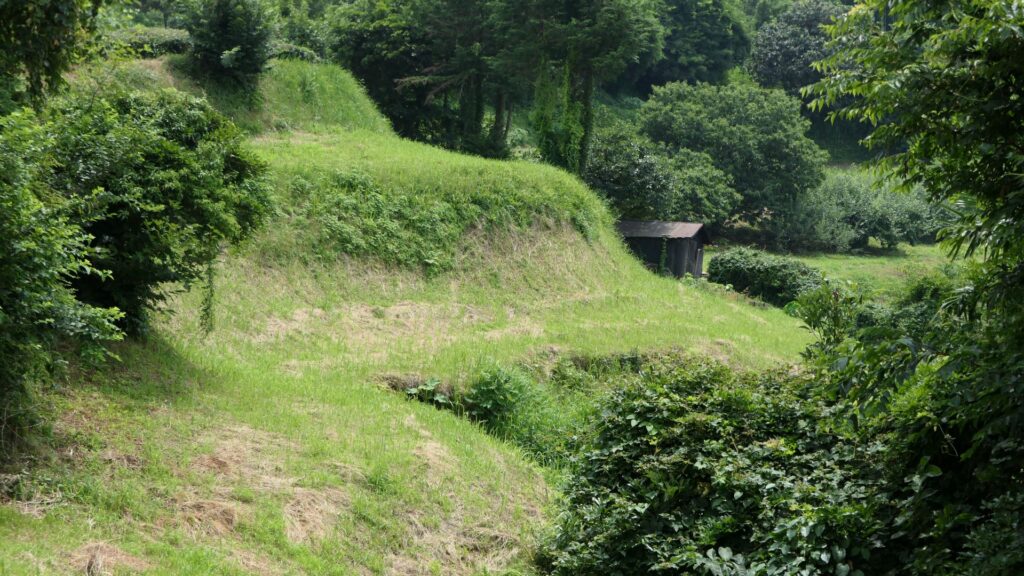

丘陵部の遺構を見るのに分かりやすい行き方としては、公園の「めだかの学校」入口の、反対側の道路を進みます。小田原を囲んでいる3つの丘陵の一つ「谷津丘陵」を登っていきます。そうすると、「城下張出(しろしたはりだし)」という、総構えのラインから張り出している部分の遺構です。張り出している所から見張りをしたり、敵の側面を攻撃(横矢掛り)できるようになっていました。出入口の一つでもあった可能性もあります。残っているのは、その根元部分で、上に登ると、直角に曲がっている形がよくわかります。

この辺りからは、丘陵に沿った雄大な空堀を眺めることができます。ただし、現在は大半が農地になっているので、ビジターは入れません。

道なりに進むと、三叉路があって「白秋童謡の散歩道」の案内があります。この散歩道に沿って行くと、総構の見学もスムーズです。

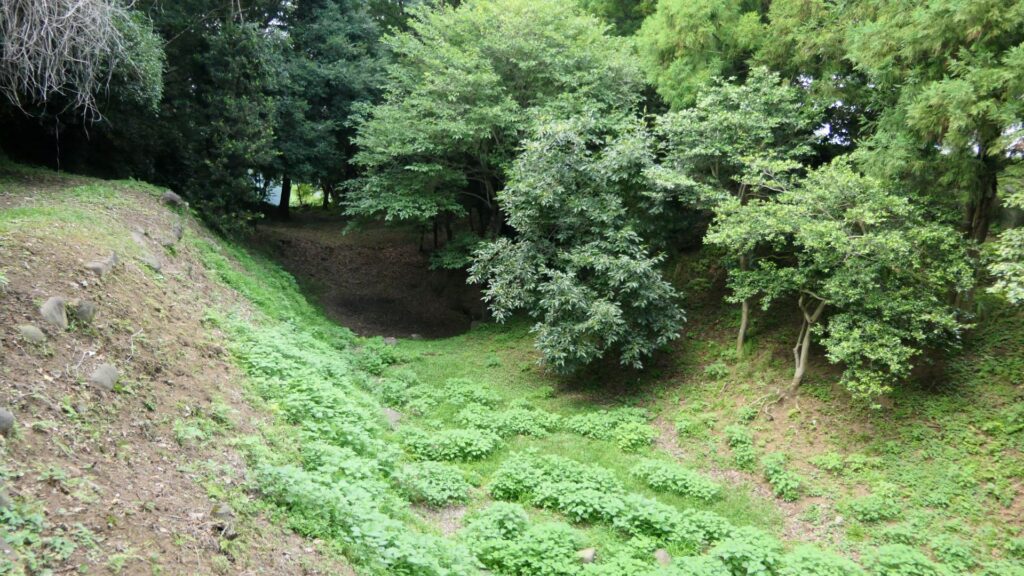

しばらく進むと「山ノ神堀切(やまのかみほりきり)」があります。「堀切」とは、尾根を伝って攻めてくる敵を食い止めるために、丘陵をわざとカットしたものです。堀切の外側に行ってみると、総構の堀がありますが、堀切よりずっと深くなっています。堀切と高低差をつけることで、外側から攻めてくる敵も防げるようになっていたのです。

次は「稲荷森(いなりもり)」です。総構の土塁と堀が内側にへこんでいて、向こう側が離れ小島のようになっています。そこにも土塁を積み上げていたそうです。ここは地形に沿って築いた総構がとてもよく残っている場所で、今でも堀の深さは約10メートル、50度以上の急斜面とのことです。そのためか、堀の中へは立入禁止になっています。

クライマックス!小峯御鐘ノ台大堀切

いよいよ小田原城総構のクライマックス、小峯御鐘ノ台大堀切です。小田原の北側は、3つの丘陵(八幡山、天神山、谷津)に囲まれていて、それを総構にも利用したのですが、小峯御鐘ノ台は、八幡山丘陵の一部で、この一帯では最も標高が高い場所です。他の丘陵にもつながっているので、最重要防御ポイントだったのです。そのため、ここには堀が3本も作られました。稲荷森から歩いていくと、その3本の堀への分岐点に着きます。右に登って行くと西堀、道をまっすぐ行くと中堀、左に下っていくと東堀です。

西堀が一番外側にあります。小田原合戦の直前に築かれ、長さは200メートル以上ありましたが、残っているのは150メートルくらいです。オリジナルよりは浅く緩やかになっているようですが、底の部分を見ると、仕切りが残っています。障子堀の跡かもしれません。堀の橋は、総構の外側の堀につながっています。

次は中堀で、西堀と同じ時期に作られてとされています。ここは道路になっていますが、周りを囲む土塁は一部残っています。途中で枝分かれして東堀につながっています。

最後は、東堀です、公園になっているので、堀底を気軽に歩けます。東堀は、3本の大堀切の中では一番よく残っていて、長さ280メートル、幅25〜30メートル、深さは今でも8〜10メートルです。もとは12メートルくらいあって、障子堀になっていました。斜面の傾斜も50度くらいとのことで、オリジナルに近いのではないでしょうか。東堀も途中でカギ型に曲がっていて、まっすぐ通れないようになっています。

総構のゴールはどこ?

ここからは丘陵を下っていきます。次は「三の丸外郭新堀土塁」です。北条氏政が総構を作り始めた場所で、「新堀」という名称は当時からのものです。西側の眺めがすばらしく、豊臣秀吉が城を築いた石垣山も見えます。城が完成した時に周りの木を伐採したため、北条方がびっくりして降伏したという「一夜城」伝説がありますが、城を作っていたときからよく見えていたのではないでしょうか。気を付けていただきたいのは、この場所の見学は、午後3時までということです。

道なりに進んで行くと、位置としては「天神山丘陵」移ります。新幹線の高架前にも、三の丸の土塁が残っています。伝肇寺(でんじょうじ)西の土塁と呼ばれているようです。下から見上げると、地形を利用して作っていることがよくわかります。

平地に下った後は、数少ない平地の遺構の一つとして「早川口遺構」を見学しましょう。早川口は、西から攻めてくる豊臣軍の正面に当たったので、特に厳重に作られました。土塁と堀が二重に築かれたのです。その二重の土塁部分が公園として整備されています。

他にも、海岸近くに、総構の土塁が屋敷地の土台に使われていると思われる場所があります。こういった様子を見ると、こんな海岸近くにまで総構があったんだと実感できますし、今でも活用されていることもわかります。総構めぐりはここまでにしたいと思います。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。