目次~Table of Contents

特徴、見どころ

例えば、JRの佐倉駅から佐倉城跡に向かう場合、駅からだと、ちょっとした丘のように見えるのですが、坂を登ってみると、丘の上は意外と広くてびっくりされるかもしれません。他の方から来られる方も、台地上にある城を実感していただきたいです。

大手門から本丸へ

それでは、大手門跡から城の中心部に向かいましょう。大手門については、土塁が一部残っています。

大手門の内側には、広大な東惣曲輪などがありました。今は学校用地や、駐車場などもある自由広場になっています。自由広場の手前には「佐倉城址公園センター」があって、城についての展示を行っています。自由広場には、幕末には三の丸御殿、そして堀田正睦が晩年を過ごした松山御殿がありました。

ここから先が、防御が重視された城の中心部、現在の佐倉城址公園です。まずは、空堀が現れます。きれいに整備されていますが、往時はもっと深かったようです。

まずは三の門跡に着きます。ここが城の中心部への第一関門だったのでしょう。三の門の内側が三の丸で、重臣たちの屋敷地だったそうです。三の丸にはくぼんでいる部分があって、これは空堀を埋めた跡のようです。また、開国を進めたタウンゼント・ハリスと堀田正睦の銅像も佇んでいます。

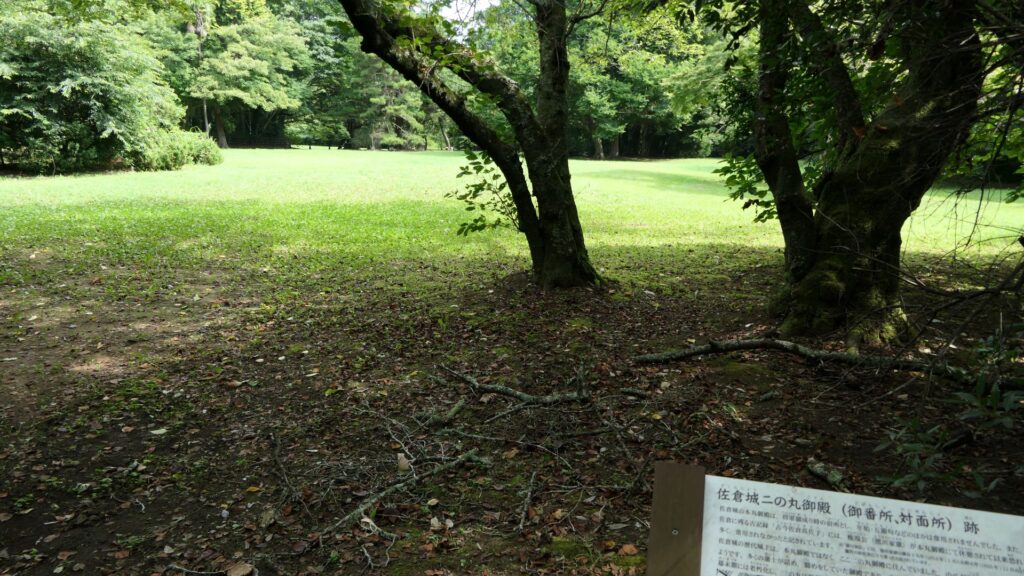

次が、二の丸の入口、二の門跡です。二の門の中が二の丸で、幕末より前には藩主の御殿(対面所)がありました。奥の方(北西側)には城米蔵があって、年貢米を収納していました。今でも、城米蔵ものと思われる礎石が残っています。

さて、いよいよ本丸です、空堀を渡って入口の一の門跡に向かいます。

本丸から台地下へ

本丸は周りを土塁に囲まれていて、包まれ感があります。ここは台地の西端に当たるので、奥まで来たという感じがします。ここにも御殿があったのですが、徳川家康が休息したということで、使われたのはセレモニーがあったときくらいでした。

土塁の上を歩くことができます。一の門跡の方から歩いていくと、まず銅櫓(どうやぐら、あかがねやぐら)跡を通ります。この櫓には伝承があって、江戸城から移築され、しかもそれは江戸城を最初に築いた太田道潅の館「静勝軒」だったとのことです。

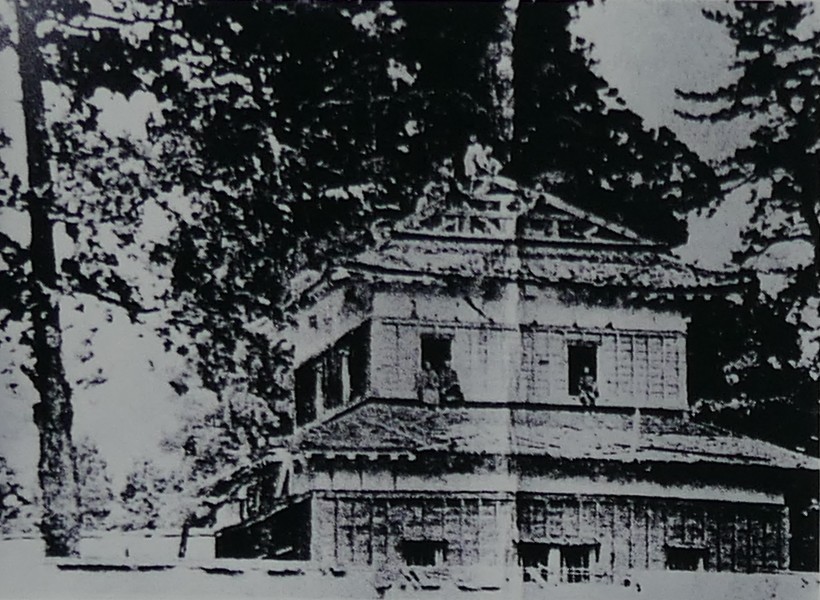

次に進んでいくと、天守跡の土台があります。天守は、この土台の上に直接建てられ、片側が土塁にかかっていました。それもあって、外側からは3階、内側からは4階に見えたそうです。当時は「御三階」などと呼ばれていました。天守は、武器を収納する役所や武器庫として使われました。焼失したきっかけも、盗賊が鉄砲を盗みに来たためとのことです(提灯を置き忘れていた)。

本丸にはもう一つ、角櫓がありました。この櫓も伝承付きで、おそらくは千葉氏の本佐倉城(「将門山なる根古屋城」)から移築されてきたというものです。早くに老朽化して、江戸時代に大修理が行われたそうです。

本丸の台所門(裏門)跡から外に出ましょう。この門は普段は締め切りだったそうです。

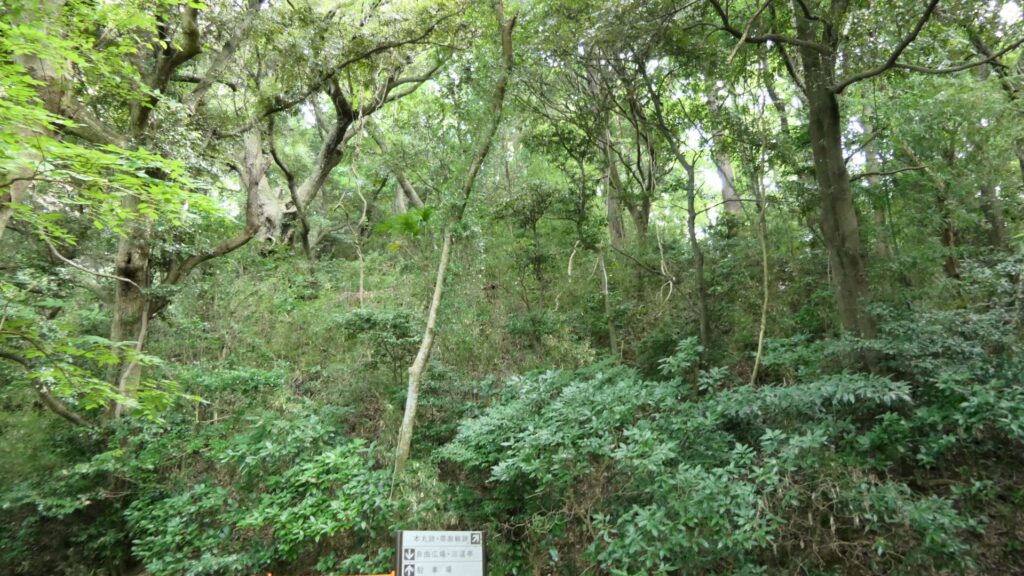

ここから、台地の斜面を下っていきます。結構急なのですが、これも佐倉城らしいところです。中腹には道が巡っていますが、これが帯曲輪です。もともとは空堀だったのが、埋まってこのようになったと言われています。そこから本丸を見上げると、すごく高さがあります。わざわざ石垣を作らなくても、これで十分とも思います。

帯曲輪の外側には、南側の出丸(清水出丸)があります。出丸の外を歩いてみると、水堀に囲まれていて、強力な陣地だったことがわかります。カッコよささえ感じます。出丸の外からだと中の様子はわかりづらいですが、中からは外の様子はお見通しです。

帯曲輪に戻って、西側の出丸にも行くことができます。この帯曲輪は、江戸時代当時も、木に覆われて外からわからなかったそうです。西出丸の水堀も土塁も良く残っています。出丸の出入口には「薬医門」という門があります。城の建物だったのですが、一旦別の場所に移築され、元はどの場所にあったかわからないそうです。

馬出し、空堀を見学

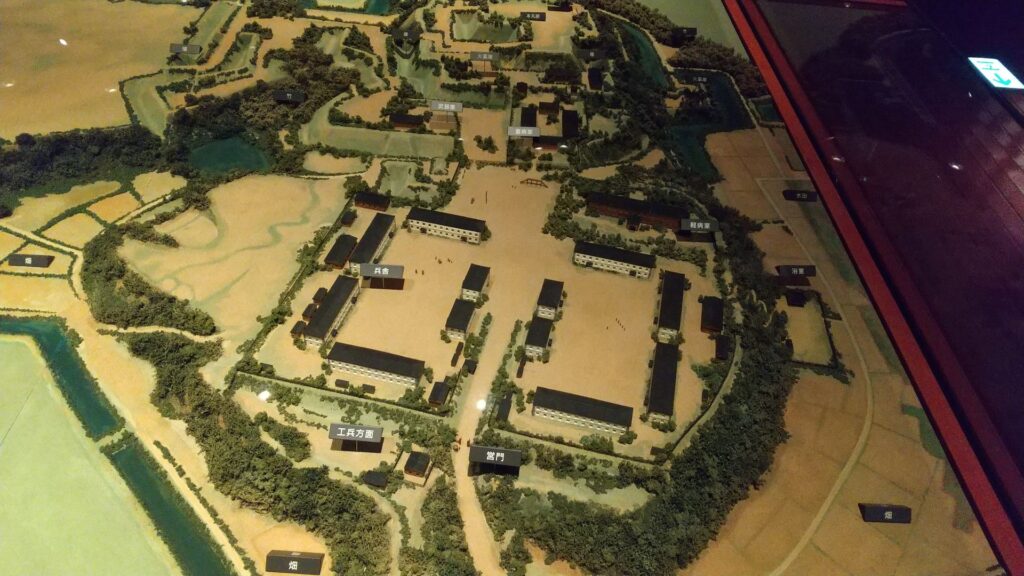

今度は台地の北側に回り込んで、「愛宕坂」から台地に登ってみましょう。ここには城の裏門(搦手門)である田町門がありました。国立歴史民俗博物館への入口でもあります。城の「椎木曲輪」が丸々博物館の敷地になっているからです。もともとこの曲輪は、武家屋敷として使われ、日本陸軍が駐留したときには、兵舎の敷地になっていました。城の特徴(台地上の広い敷地)を生かし、ずっと有効に使われているのです。

国立歴史民俗博物館は、床面積だけでも3万5千㎡もあり、日本歴史を5つの時代区分で展示しています。しっかり見ようと思ったら一日がかりになりますので、佐倉城跡見学と併せてスケジューリングされてはいかがでしょう。

佐倉城の見どころに戻ると、椎木門の前にあった馬出しが復元されています。陸軍によって一旦埋められましたが、発掘調査後、復元されました。周りを囲む現在の空堀は、オリジナルより浅くなっています(5.6m→3m)。長方形の形をしているので「角馬出」とも呼ばれています(長辺121m、短辺40m)。基本的には防御陣地なので、入口は正面にはなく、門につながる根元のところにあります。ここから反撃することもできたのです。

椎木門跡から、三の丸に入っていきましょう。また二の丸、本丸へ進んで行くこともできるのですが、左(東)に向かってまた台地を下りましょう。下ったところが「姥ヶ池」です。名前の由来は、江戸時代に家老の娘の乳母(姥)が、その娘を誤って溺れさせてしまい、自身も池に身を投げたという逸話によります。元は湧水とも用水とも言われますが、大手門側と裏門側のルートを分断して、守り易くする役目があったと言われています。江戸時代の頃から「カキツバタ」や「蛙合戦」の名所にもなっていたそうです。

姥ヶ池から大手門跡の方に戻る通路があるのですが、かつての空堀を利用しています。途中から枝分かれするルートがあるのですが、そちらはまだ本当の空堀の底のままです。通路の方に戻って進むと、最初の公園の入口のところに出ます。

武家屋敷、佐倉順天堂まで行ってみよう

今度は、お城の外に出て「佐倉武家屋敷」に行ってみましょう。武家屋敷がある(現)宮小路町は、江戸時代には中級クラスの武士の屋敷地になっていました。現在ここでは、当時からあったものに、上級・下級クラスの屋敷を移築して、合わせて3棟を公開しているのです。

当時の武家屋敷は官舎のような扱いで、基本的には藩によって維持されていました。武士のクラスによって異なる作りになっていましたが、身分の差をつけるためだけでなく、藩の懐事情も反映していたようです。

それから、武士たちの通勤路だったと思われる「ひよどり坂」を歩いてみることもおすすめです。

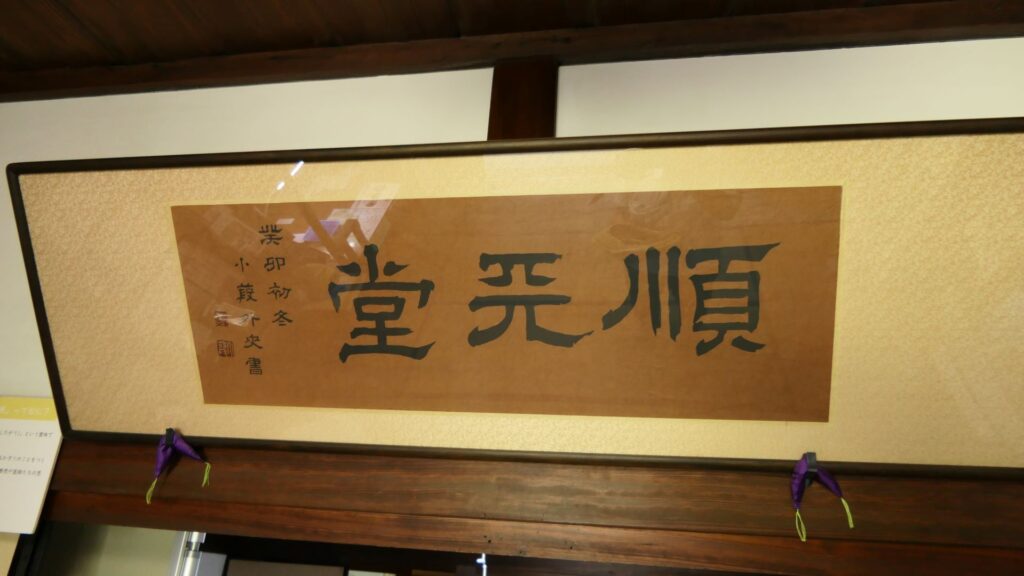

最後は佐倉順天堂記念館です。佐藤泰然が開いた医学塾兼診療所の建物の一部が保存されていて、その歴史展示や遺物とともに公開されています。この場所は城下町の外れで、城からかなり離れています。その理由としては、泰然が藩医として招かれたわけではなかったことが挙げられます。他には、泰然の父親が、時の権力者・水野忠邦の政策(三方領地替え)に反対していて、泰然が活動しづらくなっていたのを、堀田正睦が救ったという事情を反映しているのではないかという意見もあります。

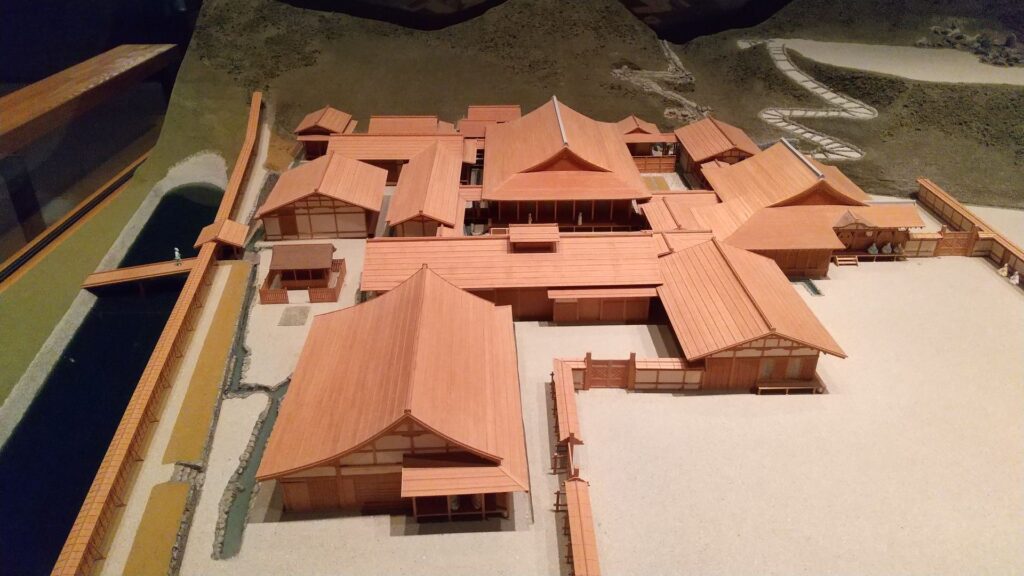

当時の佐倉順天堂の模型が展示してあり、規模が大きかったことがわかります。学んだ塾生は、延べ千人を超えるそうです。

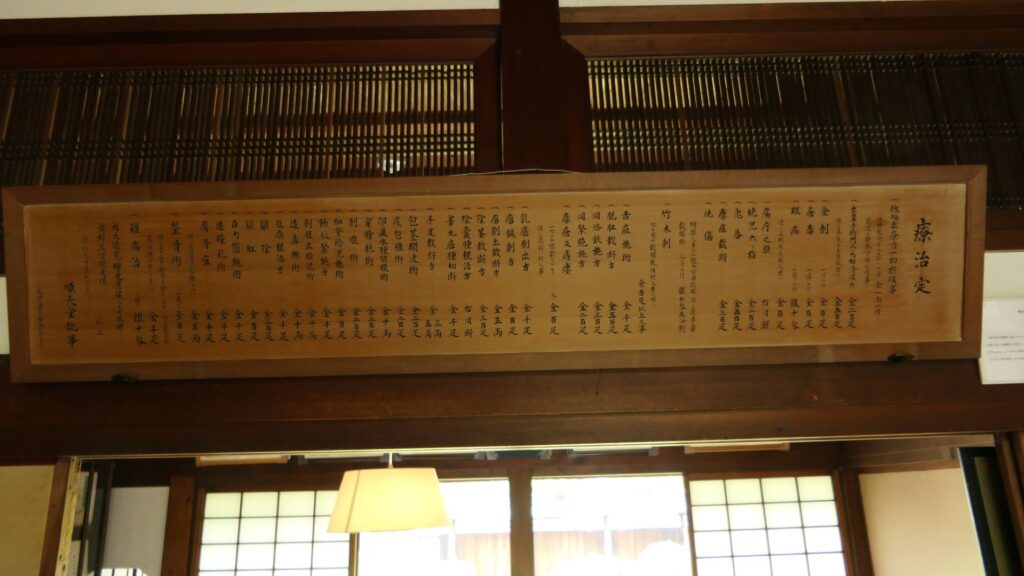

当時の治療のメニューと料金表(療治定)が掲げられています。外科手術がメインだったのですが、当時は麻酔に危険性があったため、使わなかったそうです。当時の患者さんは、治りたい一心で耐えたとのことです。

佐倉順天堂は、東京の順天堂大学の基になりました。しかし、このとなりに今でも「佐倉順天堂」医院が開業しています。佐倉の伝統と改革は受け継がれているのです。

私の感想

最初は普通の公園のように見えましたが、回れば回るほど、お城のことがわかってきました。全国的にお城の建物の復元ブームになっていますが、佐倉城跡は敷地がちゃんと保存されているので、活用の仕方はじっくり考えればいいと思います。それに、建物はなくても、城跡の楽しみ方はあるとも感じました。

これで終わります。ありがとうございました。

「佐倉城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。