目次~Table of Contents

特徴、見どころ

駅近のお城に行ってみよう

前回ご説明した城跡開発の経緯から、高松駅は城跡のすぐ近くにあります。ビジターにとっては便利です。期せずして、高松城とってのアピールポイントになっていると思います。

それでは高松駅から「玉藻公園」になっている城跡に向かいましょう。最初に歩いているのは、昔の中堀・西の丸辺りでしょうか。

公園の入口を示す石碑があるところは、かつては内堀と海岸の境目辺りでした。駅に近い公園西門は「刎橋口」と呼ばれました。

中に入ったところが二の丸で、先に進むと三の丸です。三の丸の北側には石垣が続いていて、かつては多門櫓が建っていました。石段を登ると海が見えて、海が近いことがわかります。かつては石垣の下が海岸でした。

更に進むと、次は北の丸です。ここはなんといっても月見櫓でしょう。通常、日曜日は中に入れるのですが、当方が訪問したときはそうでなくて残念でした。ちなみに当初は「月を見る」ではなく「着くのを見る」という名前だっだそうです。平和な時代になって、名前も風流になったのかもしれません。

月見櫓のとなりの水手御門は閉まっています。表側はどうなっているか後で見に行きましょう。

三の丸の中に戻ってみると、松平家が大正時代に建てた「被雲閣」があります。これも重要文化財に指定されました(2012年)。その庭園も国の名勝(2013年)になっています。もうお城のオリジナルと言っていいくらい年季が入っています。

天守への道

今度は、公園東門から入って、天守台まで行ってみましょう。こちら側がお城の大手口になります。ここでの見どころは艮櫓(うしとらやぐら)です。特に石落としが目立ちます。北東隅にあったものを、南東隅に移したので、90度回転させて移築したそうです。しかし櫓台の形状がちがうので、石落としの一部がお城の中に向いてしまっています。だいぶ苦労したのでしょう。

大手門(旭門、公園の東門)の前の橋(旭橋)は斜めにかかっています。これは、敵に斜めに走らせて、城から側面攻撃できるようにするためだそうです。門の建物(高麗門)も現存しているものの一つです。

門は石垣に囲まれて、枡形を形成しています。石垣をくり抜いて作った「埋門(うずみもん)」があり、敵をここから奇襲するためと言われています。

桜の馬場を通って、お堀をまた渡ると、2022年に復元された桜御門があります(高さ約9m、幅約12m)。オリジナルの図面はなかったのですが、写真・現地の痕跡・発掘調査・聞き取り調査などから復元したそうです。

門を入って左折すると、天守台が見えます。天守台だけでも際立っているように感じますが、もし高松城の天守が復元されたとしたら、現存または再建された天守の中では、8番目の高さになります(石垣除く)。

ここ(三の丸)から天守台にたどり着くには思ったより長い道のりです。内堀端を歩いて、二の丸の関門、鉄門(くろがねもん)跡を通ります。

天守があった本丸に行くには、鞘橋(さやばし)で内堀を渡ります。途中から屋根がついてこの名前になったそうです(それまでは「らんかん橋」)。かつての本丸は内堀に完全に囲まれていたので、唯一の通路でした。

本丸に入ります、ここも櫓群(地久櫓、中川櫓など)に囲まれていました。

いよいよ天守台石垣です、整備されているので、登ってみることができます。明治4年に城内見学会が開催されたときの、天守からの眺めの記録が残っています(「年々日記」)。現在の天守台からの眺めと比べてみましょう。

南の方は阿波讃岐の境なる山々たたなわりたるも(重なっているが)いと近く見え・・ (年々日記)

東の方屋島は元よりわが志度の浦なども見ゆ。(年々日記)

北の方女木男木の二島は真下に、吉備の児島のよきほどに見ゆるもいわんかたなし。(年々日記)

天守が復元されたら、どんな景色が見えるのでしょうか。

海城らしさを求めて

今度は、公園西門から出て、海城らしさを追い求めましょう。

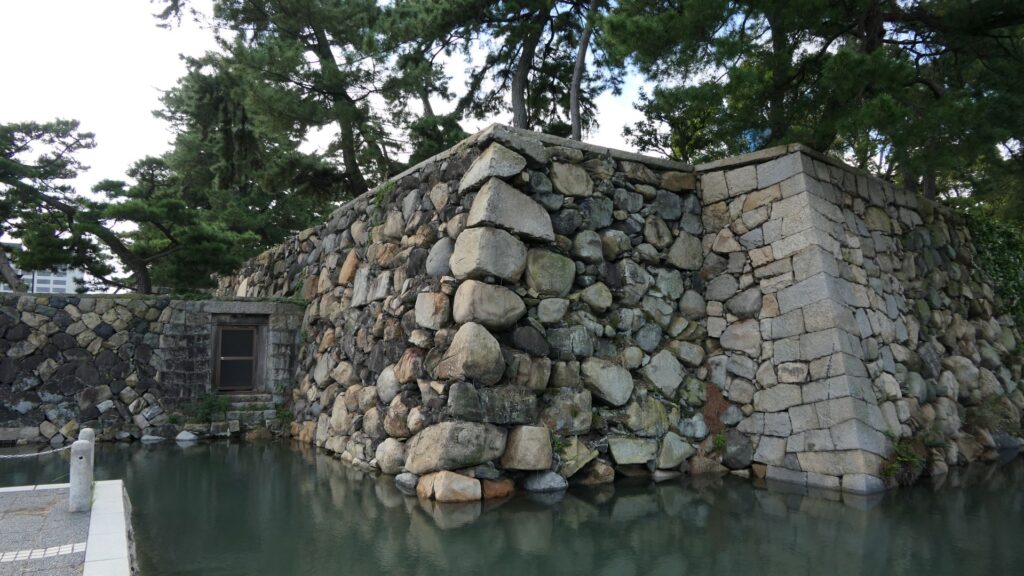

海に面した二の丸北側の石垣の上には、櫓(廉櫓(れんやぐら)・武櫓(ぶやぐら))がありました。この辺は昔の海岸ですが、人工的に水辺を作って、雰囲気を残しています。

水手御門の前も水辺になっています。これは海に乗り出すための門を再現しているのでしょう。海に開く門としては、唯一の現存例だそうです。

ここでも月見櫓を間近に見ることができますが、海を正面にして作られた櫓なので、こちら側に施された装飾が美しく見えます。

月見櫓の向こうにも、石垣が続いています。昔の海岸に沿っていたはずなので、追ってみましょう。

石垣は、現代のビルの合間に入っていきます。かつての東の丸の外側石垣で、この細い部分が史跡に指定されています。

そして、艮櫓跡に到達します。周りの様子はすっかり変わってしまいましたが、今でも存在感があります。土地の記憶にもなるのですから、大事にしてほしいと思います。

石垣はまだ続いています。香川県立ミュージアム辺りまででしょうか。

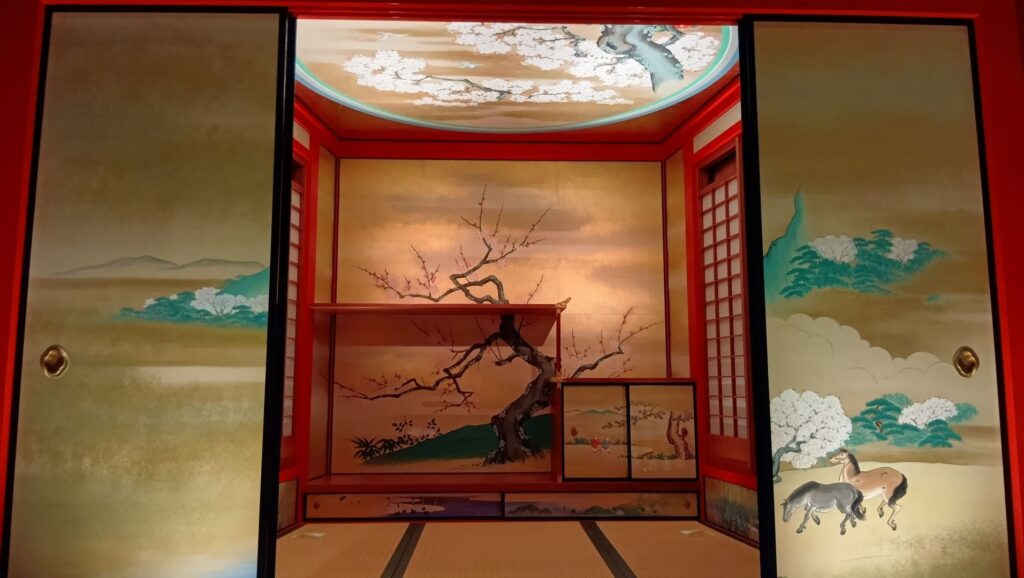

実はこのミュージアムにも、海城らしい展示があります。水手御殿からお殿様が出かけて、参勤交代で乗った「飛龍丸」の「御座の間」です。原寸大で復元されているのです。

また、高松市歴史資料館では、飛龍丸の5分の1スケールモデルが展示されています。船の部屋は、2階構成になっていて、上記の「御座の間」は一階部分にありました。しかし二階部分にももう一つの「御座の間」があって、天気や波がいいときには、お殿様はそちらに移って景色を楽しんだそうです。

城下の一部?栗林公園

栗林公園は国の特別名勝で、三名園にも勝ると言われているのですが、今回のご説明は、高松と城の歴史に関係するものに絞らせていただきます。

まず、公園の東門前に石橋がありますが、かつて外堀にかかっていた「常磐橋」です。随分短い橋に見えますが、外堀がだんだん埋め立てられて、最後のか細くなったときに使われていたものだそうです。

次には公園の中、商工奨励館の中庭にある「大禹謨(だいうぼ)」も見逃さないようにしましょう。それは、「讃岐のため池の父」西嶋八兵衛が、香東川改修記念に作った石碑で、かつての分岐点に置かれていました。その後、洪水で流されてしまったのが奇跡的に見つかり、今の場所に置かれているのです。

公園には、見事に手入れをされた松がたくさんあります。

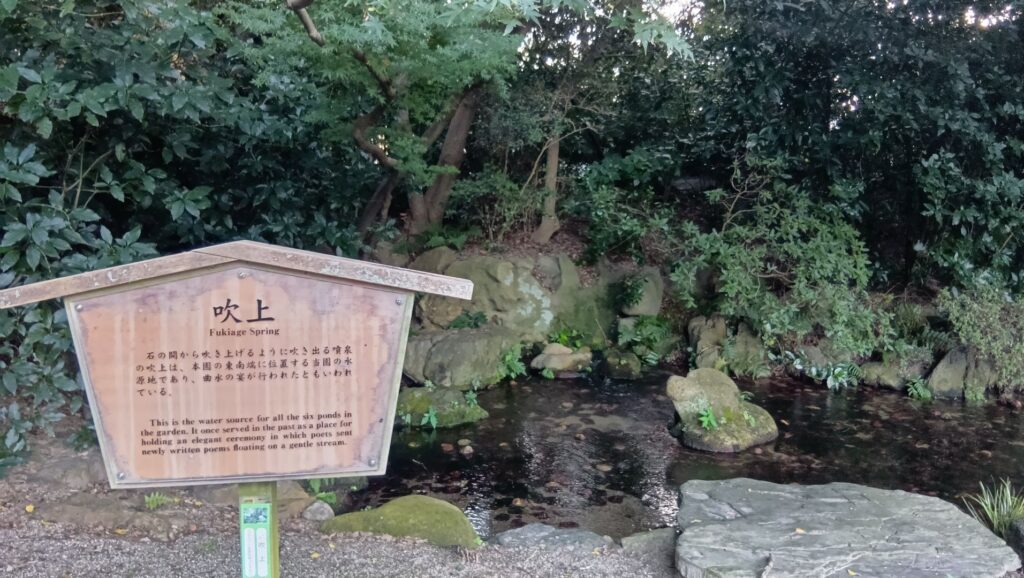

しかし個人的には、公園の豊かな水が気になってしまいます。この辺りはかつて暴れ川が流れているような場所だったのですが、治水事業によって、こんなに風流で役に立つ場所に変えられたという経緯があるからです。

リンク、参考情報

・史跡高松城跡、玉藻公園 公式ウェブサイト

・香川県立ミュージアム

・高松市歴史資料館

・特別名勝 栗林公園、香川県観光協会公式ウェブサイト

・ビジネス香川コラム シリーズ中世の讃岐武士

・高松経済新聞特集 かもねのたかまつ歴史小話

・南正邦の覚え書き

・「史跡 高松城跡/高松市」

・「高松 海城の物語/西成典久著」

・「史跡高松城跡保存活用計画/高松市(令和4年3月)」

・「よみがえる日本の城13」学研

・「人物叢書 徳川光圀/鈴木暎一著」吉川弘文館

・「高松城天守 天守復元の取組」2018年7月高松市パンフレット

・「桜御門復元 歴史的建造物の復元」2022年7月高松市パンフレット

・「高松城天守の復元案について」高松市埋蔵文化財センター

・「むかしの高松 第21号 特集 高松城を発掘する!その3」高松市教育委員会

・「栗林公園の歴史」香川県観光協会

・「高松水道の研究」神吉和夫氏論文

・「”讃岐の禹王”西嶋八兵衛」黒下年保氏論文

・「大禹謨発見のドラマ 高松・栗林公園と西嶋八兵衛」ミツカン機関誌「水の文化」40号

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。

「77.高松城 その2」への1件のフィードバック

コメントは受け付けていません。