特徴、見どころ

Introduction

彦根城表門橋(おもてもんばし)の前にいます。前回の記事では、駅からここまでの見どころや、城の初期から後に作られた表御殿や、玄宮楽々園の現地の様子もご紹介していますので、今回は、初期に築かれた彦根山の上の、お城の中心部に行ってみます。その頃は、戦に備えた城作りが行われたので、要害堅固な城の様子を、たっぷりとご紹介します。同じ城の中でも、目的によって全然違う作られ方がされているということです。まずは、山を登っていきなり現れる大堀切を見学しましょう。次は、重要文化財になっている天秤櫓や太鼓門櫓を通ったり、中にも入ってみましょう。そして、国宝天守のきれいな外観や、現存天守ならではの内装を楽しみましょう。最後は、穴場として、西の丸三重櫓や、彦根山の周りを歩いてみます。

いきなりの大堀切

内堀にかかる表門橋を渡ると、その内側が主郭(第一郭)になります。渡った所に石垣がありますが、表門の跡です。今でもなにげに厳重に感じます。その脇には、登り石垣もあります。

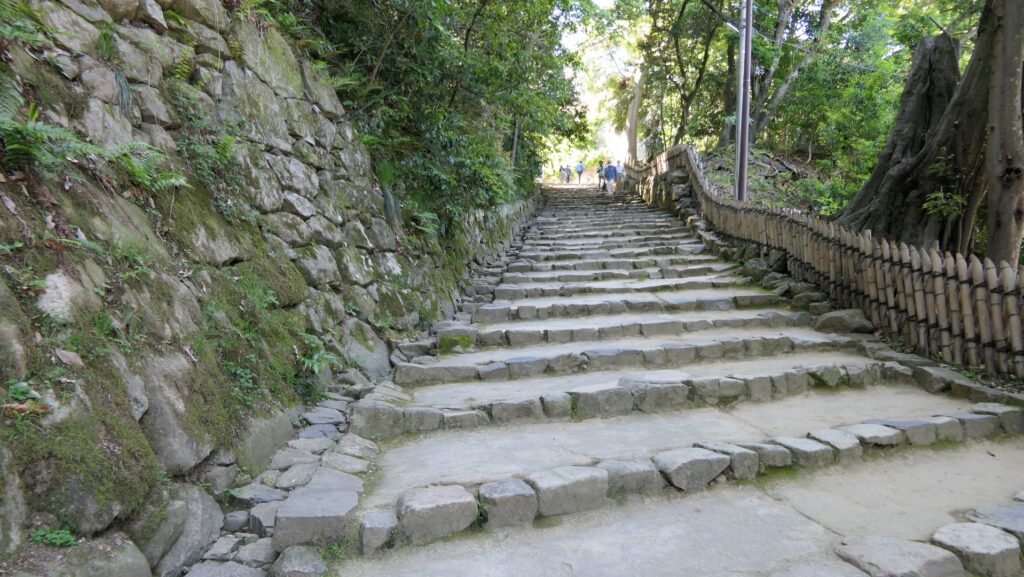

入っていくと右側が表御殿(彦根城博物館)で、今回は券売所から左側に向かいます。表門坂です、表御殿ができてからは主要な登城ルートだったのでしょう。わざと石段の長さを変え、登りにくくしていました。急な上に、なんだか余計に疲れるように思います。敵だったら、足元を見ているうちに、攻撃されてしまうでしょう。

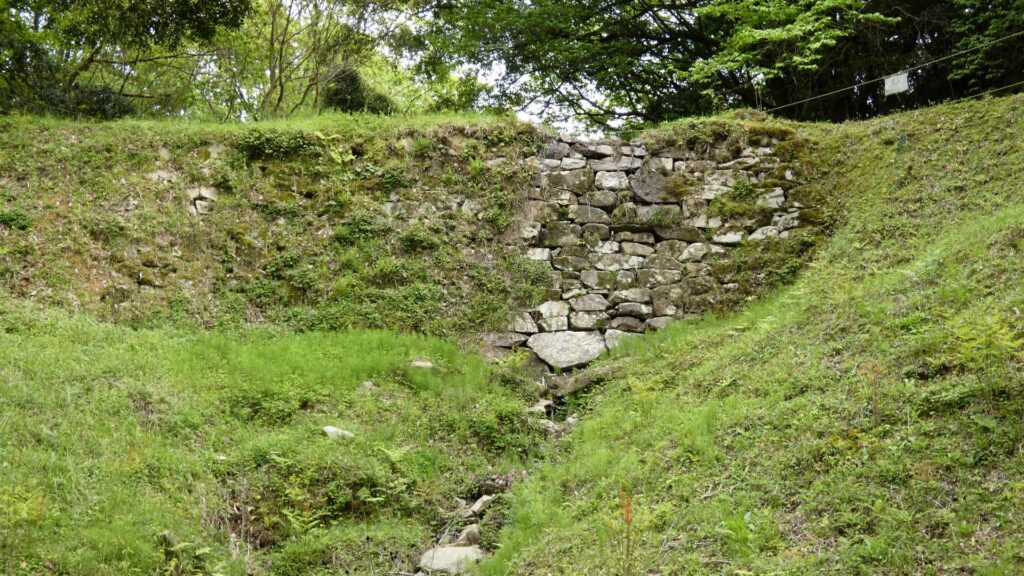

やっと坂を登ったら、いきなりの大堀切です!圧倒されます。この大堀切の右側(北側)が本丸に通じる太鼓丸、左側(南側)が鐘の丸です。太鼓丸を守っているのが、重要文化財の天秤櫓です。本丸に行くには、鐘の丸に入って、正面に見える廊下橋を渡って、太鼓丸に進む必要があります。廊下橋は、かつては屋根付きだったようです。敵が攻めてきたときは橋は落としてしまうでしょうから、両側から攻められるだけになってしまいます。向こう側(西側)は、大手門に続く坂ですので、ここは最重要の防衛ポイントでした。

鐘の丸に進みましょう。ここに入るにも、石段と枡形の組み合わせになっています。ここで滞留していたら、後ろの天秤櫓から攻撃されてしまうでしょう。橋を渡るどころではありません。鐘の丸の名前は、当初時刻を知らせる鐘楼があった(後に太鼓丸に移転)ことにちなむとのことです。

鐘の丸の中は、今は何もないので目立ちませんが、かつては大広間御殿と御守殿という2つの建物がありました。御守殿は、徳川秀忠の娘・和子(まさこ)が、後水尾天皇に嫁ぐときに、宿泊所として建てられたそうです(実際には使われず)。それに、ここは山の南端に当たるので、防衛上も重要な場所だったのです。ここからは、城の入口の一つ佐和口などが見渡せます。

天秤櫓と太鼓門櫓

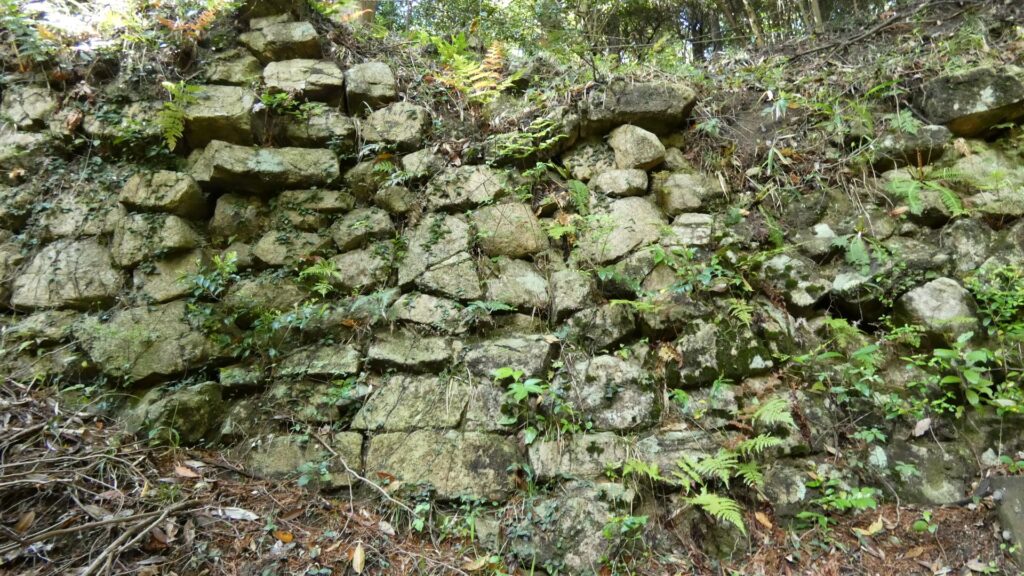

それでは、廊下橋をわたって、天秤櫓に迫りましょう。名前の通りのユニークな櫓です。完全に左右対称ではないそうですが、両側の登城口から攻めてくる敵に対応するための形でしょう。あと面白いのが、江戸後期にこの櫓を大修理したことで、右側(東側)の古い石垣と、左側(西側)の新しい石垣のコントラストを見られることです。橋の上からも堀切が良く見えます。かつては屋根付きだったとしたら、ここからでも攻撃できそうです。橋を落とすタイミングと方法はどうだったのでしょうか。

櫓の中も、通常公開されています。この櫓は平面上ではコの字型になっていて、その端っこから入っていきます。この櫓は、長浜城から移築されたと言われていますが、意外と中はシンプルな感じです。実用性重視だからでしょうし、実際には倉庫として使われたそうです。木材を削った跡が荒々しくていいです。作りとしては、敵が攻めてくる外側(南側)の壁を分厚くしてあります。格子窓から外を見ると、廊下橋がばっちり見えます。狭間や石落としがないように見えますが、埋められている隠し狭間がありました。使うときだけ開けられるようになっていたそうです。

天秤櫓があるところが太鼓丸で、次が本丸への最後の関門、これも重要文化財の太鼓門櫓です。左側に時の鐘(時報鐘)を見ながら進みましょう。門の前に枡形がありますが、一部は山の岩盤がそのまま使われています。この門をくぐるときも、攻撃されそうな感じで一杯です。

太鼓門櫓はかつて、この山にあったお寺の山門を利用したと言われましたが、調査の結果、やはりどこかのお城から移されたとわかりました。この櫓にも入ることができます。外側に対しては厳重に監視できるようになっていますが、内側に対しては開けっ広げです。これは、かつてここに登城の合図を知らせる太鼓が置かれ、よく聞こえるようにこうなったと言われています。

本丸に入ったら、いよいよ天守ですが、その前に、ちょっと景色を楽しみましょう。着見櫓跡です。違う字で「月見櫓」とも書くそうですが、やはり見張りをする場所だったのでしょう。ここからは、城の周辺が一望できます。佐和山城跡の山もよく見えます。そちらに行った時には、彦根城を眺めました。両方行ってお互いを見てみると、すごく達成感があります。

国宝天守を満喫

さて、現存12天守、国宝5天守の一つの彦根城天守です。他の城の天守と比べて大きくはないけれど、すごく気品を感じます。3重3階で、建物の高さは15.5メートルですが、多くの装飾がバランスよく配置されています。こちらの面だけでも、破風と呼ばれる屋根の装飾が5つも付いています。窓も、格式の高い「華頭窓」を2階と3階に使っていますし、3階の廻縁と高欄は、外に出ることができない飾りなのです。

それから、この天守は大津城天守を移築したと言われますが、調査の結果、5階の建物を3階に改装したことが分かっています。わざわざ3階にした理由の一つとして、彦根城天守の平面は長方形になっているので、それに合わせてサイズを変更したことが考えられます。

それでは天守に入りましょう。ビジターの順路は、まず地下室から一階に上がります。ものものしい鉄の扉があります。

天守の各階は「入側(武者走り)」という廊下のような通路に囲まれています。さすが本物だけあって「鉄砲狭間」「矢狭間」だらけです。ここも天秤櫓と一緒で、隠し狭間になっています。入側をずっと回りこんで、真ん中の身舎(もや、内室)に入って行きます。

二階、三階に上がるときには、ものすごく急な階段を昇ります。江戸時代のオリジナルですから、頑張りましょう。

三階は最上階なので、屋根の木組みを見ることができます。巧の技という感じがします。下の方を見ると、破風の内側に「隠し部屋」があります。それから、最上階までしっかり狭間があるのもわかります。廻縁は飾りなので外には出られませんが、窓から外の景色を楽しめます。

穴場?西の丸三重櫓など

最後のセクションは「穴場」としていますが、見どころ満載です。まずは西の丸です。これまでご紹介したところに比べ、人気はありません。また櫓が見えてきました。重要文化財の西の丸三重櫓です。こんなところにも重要文化財があるのです。城の北側を守る要の櫓でした。

この櫓の中にも入ることができます。この櫓も小谷城から移されたという伝承があるのですが、調査では、移築の痕跡は見られなかったそうです。幕末に大修理されているので、それ以前は移築された建物があったかもしれません。他の現存建物よりは新しめなのです。格子窓から琵琶湖が見えます。それに、ここの狭間は塞がれていません。かつては琵琶湖の水辺がもっと入り込んでいたそうで、そこから攻めてくる敵にすぐ対応できるよう、このようにしたそうです。この櫓の前面(北側)にも大堀切があるのですが、残念ながら、そこの通路は通行止めになっています。

天守の方に戻って、裏側の西の丸水手御門跡を通って山を下ります。天守に附櫓と多聞櫓が付いています。こちら側を守るために加えられたのでしょう。裏側っぽいところなのに、斜面の石垣がすごいです。下る途中に井戸曲輪がありますので、こちらも重要な場所だったのです。

山を下ると黒門口なのですが、山裾を進みます。かなり飛ばして、一番北の山崎曲輪まで来ました。初期の頃、重臣の木俣守勝がここに住んで、さっきの西の丸三重櫓に通っていました。ここにも幕末まで三重櫓があったそうです。現在は山崎門跡が残っています。

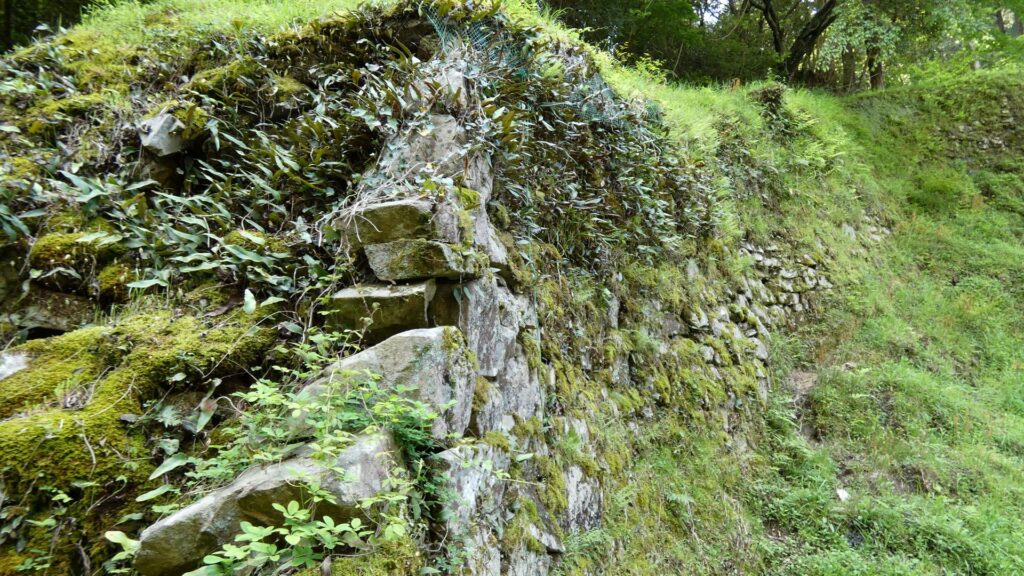

ここから折り返していきましょう。自然の山っぽくなっています。タヌキもいました。また、登り石垣が見えてきました。ここが一番分かりやすい気がします。上の方に建物が見えます。西の丸三重櫓です。この石垣と連携してお城を守っていたのがよくわかります。

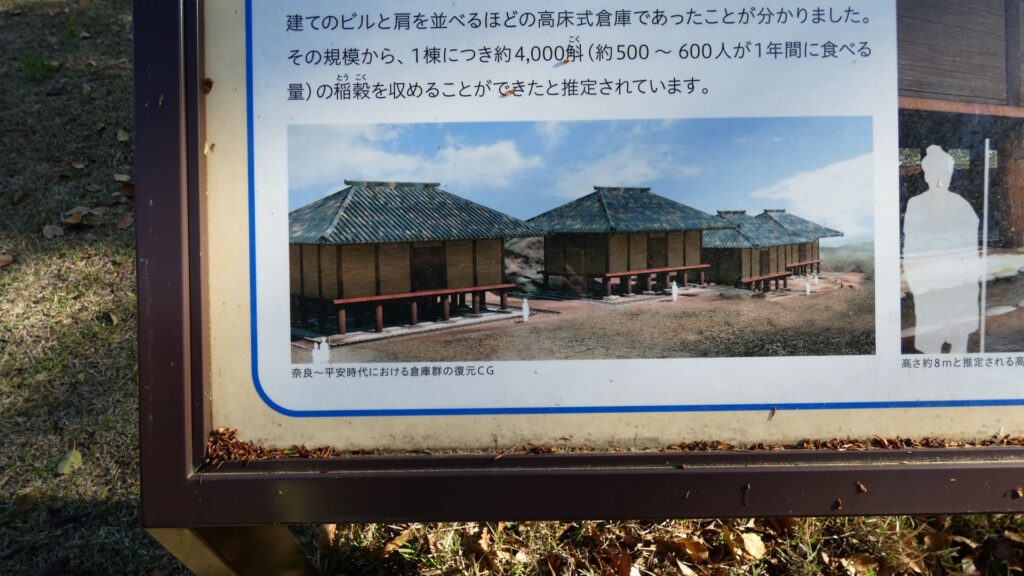

どんどん進んでいきましょう。今は梅林になっているところは、初期の頃は重臣屋敷、その後は米蔵として使われていました。

大手門坂に着きました。ここを登っていくと、最初に見た大堀切です。大手門跡も近くにあります。やはりここにも登り石垣があります。建物はないけれど、すごい枡形で、さすが大手門らしい場所です。

大手門橋を渡って、内堀の外に出ましょう。堀の内側の石垣が変わっています。鉢巻石垣と腰巻石垣で、土塁を挟んでいます。石材を節約しながら土塁を強化するやり方です。他では江戸城などで見られるそうです。江戸城は幕府のお膝元だから、彦根城はやはり幕府の肝いりなのです。スタート地点の表門橋に戻ってきました。山の上に登ったと思ったら、最後は一周してしまいました。

関連史跡、名物

今日は、内堀の中の見どころを、駆け足でご紹介しましたが、彦根城は中堀までしっかり残っていますので、お時間があれば、その周りを歩いてみるのもいいと思います。天守や三重櫓を眺めながら歩けるのもいいです。

最後は、ひこにゃんの登場です。

リンク、参考情報

・国宝 彦根城、公式ウェブサイト

・「歴史群像名城シリーズ6 彦根城」学研

・「中世武士選書39 井伊直政/野田浩子著」戒光祥出版

・「幕末維新の個性6 井伊直弼/母利美和著」吉川弘文館

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

・「彦根城を極める/中井均著」サンライズ出版

・「城の科学/萩原さちこ著」ブルーバックス

これで終わります、ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。