特徴、見どころ(復興状況見学)

Introduction

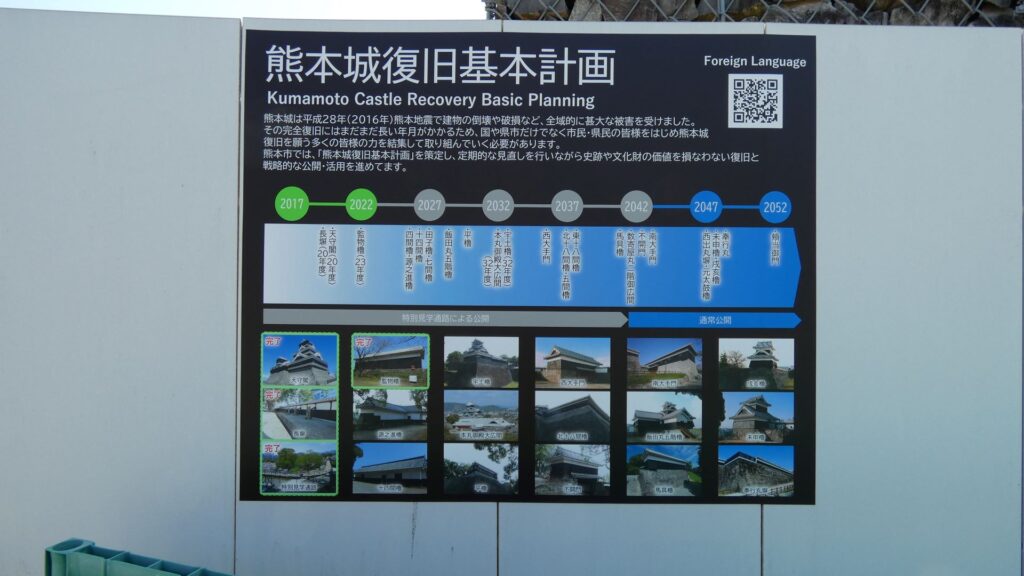

熊本城は2016年の熊本地震で被災し、現在は復旧中です。現時点の熊本市による「復旧基本計画」によると、なんと復旧完了は2052年度になっています。そこで、今回はまず復旧の状況をご紹介してから、城の歴史の説明をしようと思います。スタート地点は、復旧が完了した長塀にしますが、まだまだ復旧が完了した建物は少ないのです(重要文化財の建造物は13棟のうち2棟(長塀と監物櫓)、復元または再建建物は20棟のうち1棟(天守のみ))。それから、城の中心部では、見学者が復旧状況を間近に見学できる「特別見学通路」が設けられています。本記事では、まず長塀を見学しながら、南側から入城して、復旧の様子を見てみましょう。それから「特別見学通路」に入っていきます。その通路に沿って、天守や、有名な二連の石垣を眺めてみましょう。:通路を降りたら、本丸御殿を通って、天守に到着です。

長塀を見ながら入城

長塀は、手前の坪井川とともに、城の東南側を防衛するために築かれました。全長が242メートルもあり、現存する城の塀では最長です。当初は、石落としも所々に備えられていたそうです。名所といっていい風格を感じます。この長塀も、熊本地震で被災しましたが、13ある熊本城の重要文化財の建物の中で、最初に復旧しました(2021年)。それでも5年かかったのです。

進んでいくと、加藤清正の像があります。熊本城の正面は、南とも西とも言われていますが、南の島津氏に備えて築城したこの清正は南を向いています。それでは、南側から行幸橋、行幸坂を通って入城しましょう。

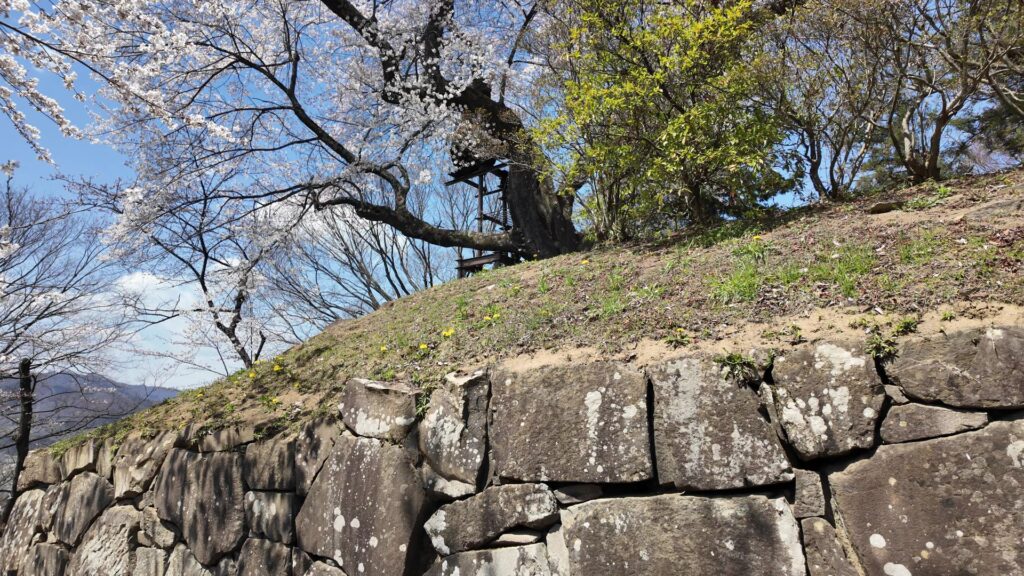

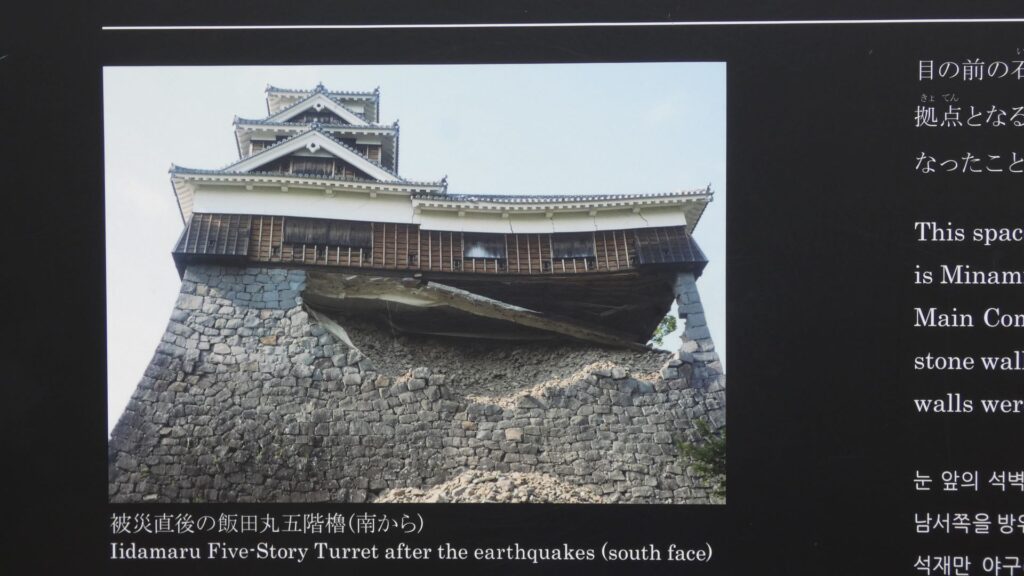

右側には唯一の水堀「備前堀」が見えますが、その向こうに石垣があります。その上には何があったでしょうか。その場所は「飯田丸」といって、熊本地震の際「奇跡の一本石垣」として、隅の石垣一本でがんばった飯田丸五階櫓(復元建物)があった所なのです。見たところ、石垣は復旧しています(2023年完了)。一旦解体した櫓の再建も、これから始まるそうです。櫓も復旧したら、復活のシンボルになりそうです。

坂を登って行くと「特別見学通路」の入口に着きますが、近くにある奉行丸の未申櫓(2003年復元)を見て行きましょう。この櫓は健在そうに見えますが、裏の石垣や塀が崩れているそうです。けなげに修理の順番を待っているのです。

まるで空中回廊「特別見学通路」

それでは、特別見学通路に入っていきましょう。特別見学通路は、現在「特別公開」として設定されている南ルートの一部です。アミューズメント施設のような入口から入り、階段を登っていくと、まるで空中回廊のような通路のアーチが見えます。2020年に設置され、長さ約350メートル、高さは6メートル前後あります。復旧工事に影響を与えずに、ビジターが安全に復旧状況を見学することができます。それ以上の価値があるようにも感じます。あくまで仮設の扱いで、いずれは撤去される予定ですが、残してほしいとの声も上がっているそうです。

通路に上がると、今は痛々しい感じですが、確かに石垣が間近に見えます。被災した数寄屋丸の石垣です。かつては隅のところに、数寄屋丸五階櫓がありました。そのとなりには、被災した建物もあります。復元された数寄屋丸二階御広間です。かつては、主に茶会など接客用に使われていたそうです。この建物も石垣も、修理が必要に見えますが、順番待ちになっています。それまで何とか持ちこたえてほしいです。

ところでこの特別見学通路のおかげで、新たに注目されたものがあります。建物の下の石垣をよく見ていただくと・・・ハートマークの石が見えます。しかも色もそれっぽいです。当時は、縁起のよい葉っぱをイメージしたものかもしれないとのことですが、現代になって、新たな価値が付きました。これもこの通路を作った効果かもしれません。

反対側を見ると、復旧工事の状況がわかる景色があります。そこは、西櫓御門の跡なのですが、石垣が崩れてしまっています。崩れた石を見ると、番号が付けられています。これは、被災前の写真などから場所が特定され、元通りに復旧されるのを待っている石たちなのです。石積みができる業者や職人も限られるので、長い時間がかかるのです。

特別見学通路を進んでいくと、天守が見えてきます。

城を違った視点から眺めよう

やはり、天守はかっこいいです。南側から見る天守は、石垣に囲まれ、高さも感じられて、強そうに見えます。手前の方に目を向けていくと、本丸御殿、そして有名な二様の石垣も見渡せます。なかなか壮観です。

二様の石垣の方に近づいていきましょう。下からの眺めの写真を見たことがあありますが、今回は空中から見ているようです。二様の石垣は、勾配が緩やかな方が加藤清正時代に築かれました。急な方は、細川時代とされていましたが、最近では清正の次の忠広の時代と言われています。本丸御殿を増築するために、継ぎ足されたのです。時代の違いによる、石の加工のされ方や、積み方の違いを見ることができます。弓のように立ち上がるこの石垣は「武者返し」と呼ばれます。実はこの「武者返し」は、地震対策だったという見解があるのです。熊本地震で、熊本城の石垣は約50ヶ所で崩れましたが、その多くは明治以降に修復した部分で(約3割が崩落)、築城当初の石垣は、ほとんどが地震に耐え抜いたのです(崩落は1割)。なんと、清正は敵だけなく、地震にも耐えられる城を作っていたのです。しかし、二様の石垣の天辺を見ると、両者に少しズレが生じてしまっています。こんな頑丈な石垣でも、維持していくのはとても大変なのです。

ここでも、通路の反対側を見てみましょう。迷路のようになっている場所があります。南側から本丸に向かう途中に設けられた連続枡形です。この枡形を越えるには、6回も曲がる必要があります。しかも、石垣の上には「竹の丸五階櫓」などの櫓群が築かれていました。

更に通路を進んで行くと、復旧工事の様子が見えてきます。本丸の東にある、東竹の丸にある重要文化財の5棟の櫓群です。源之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓です。倒壊はしませんでしたが、状況に応じて解体修理などがされています。工事現場の前には、瓦が並んでいるね、新しいもののようです。復旧予定は、比較的早い時期になっています。しっかりと復旧してほしいです。

違う視点から景色を眺めることができた特別見学通路もそろそろ終点です。階段をまた登っていきます。今度は本丸御殿に行きます。被害を受けて建物内部には入れませんが、関門になっていて、行ってみればよくわかります。

本丸御殿~天守に到着

通路から降りたところが本丸御殿の「大御台所(おおおんだいどころ)」、つまりキッチンです。その向かいには大きな井戸があります。朝鮮で過酷な籠城戦を経験した清正は、熊本城内に120もの井戸を作ったと言われています。この井戸は残っているものの一つで、水源は阿蘇の伏流水だそうです。

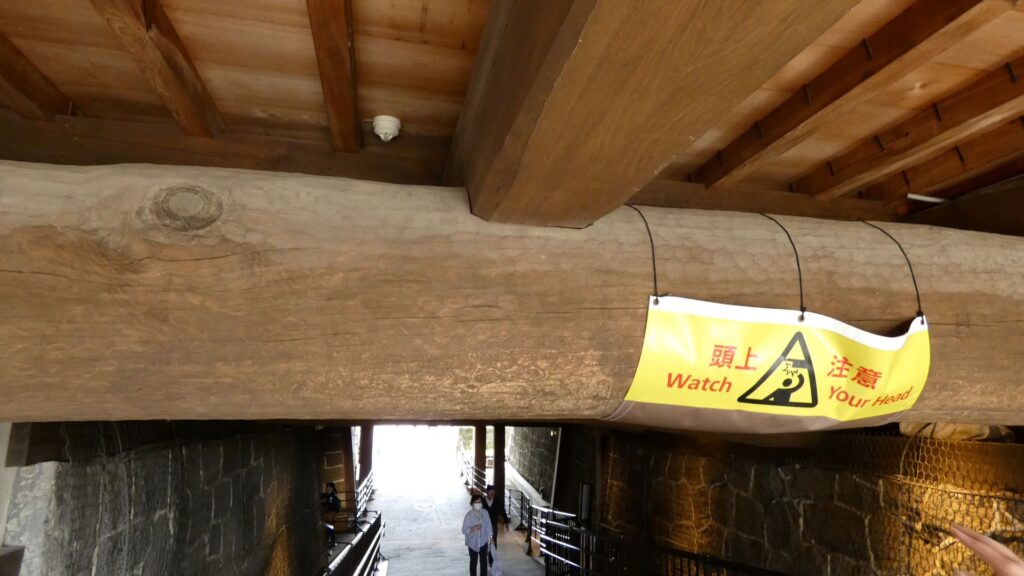

さて、ここからが関門です。すごい梁が横たわっていて、この下を行きます。闇り通路(くらがりつうろ)です。これが本丸御殿への入口で、天守への最後の関門にもなっています。すごい梁が続いて、圧倒されます。多くは熊本県産のアカマツだそうです。

この通路は、東西南北に通じていて、今は、南北のみ通れるようになっています。交差点がありますが、東西の方がメインの通路だったようで、ここでクランクして、まっすぐ通れないようになっています。西側に階段のようなものが見えます。かつては、その場所が御殿の玄関でした。現在は、その階段が一部復元されているようです。御殿内部の復旧はまだちょっと先です。復旧したら、御殿の中にも入ってみたいです。

ついに、天守の前に到着しました。大天守と小天守が並んで、見栄えがします。すっかり元通りになっているように見えます。熊本地震では、天守のほとんどの瓦が落ちたり、天守台の石垣が崩れたりしました。しかし鉄筋コンクリート造りの本体は、基礎の鉄柱を、深い所から立てていたので、大きなダメージはなかったそうです。今回、耐震補強もされましたし、内部の博物館展示も、リニューアルされました。

私の感想

まるで「空中回廊」のような特別見学通路にびっくりしました。旧状況を見るだけじゃなくて、いろんな視点でお城を見れて良かったです。復旧が完了した長塀や、天守を見ることで、希望も感じました。復旧が進んだら、また来てみたいと思いました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。