特徴、見どころ

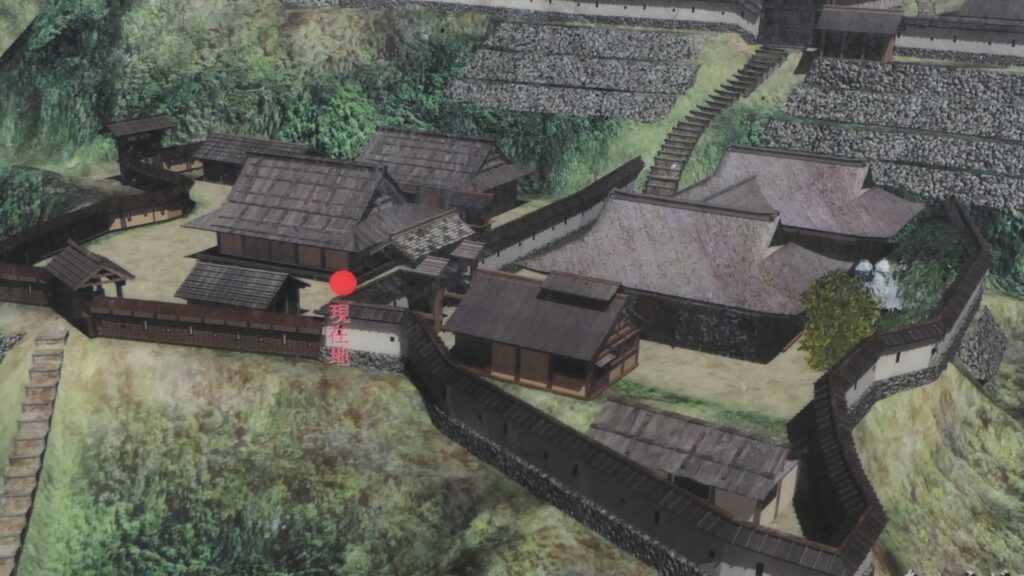

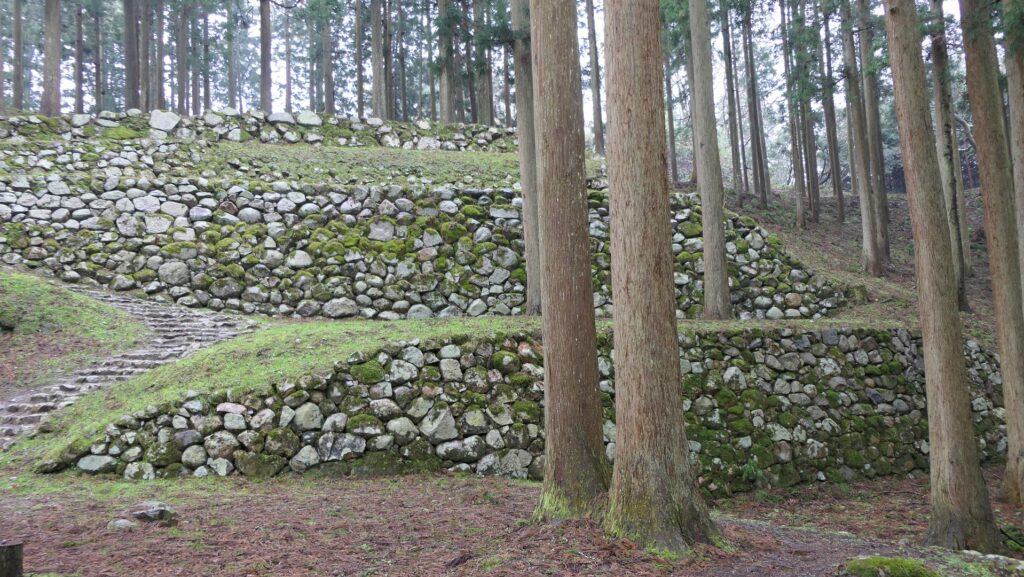

本丸の近くの他の曲輪にも行ってみましょう。温井屋敷は桜馬場のとなりにあります。ここには九尺石と呼ばれる巨石を使った入口の跡があります。ここは城の搦手門だった可能性があります。

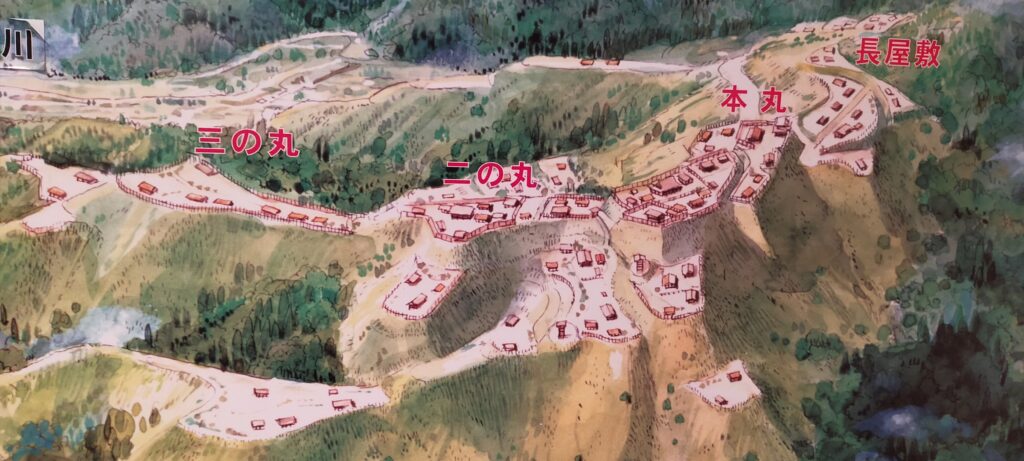

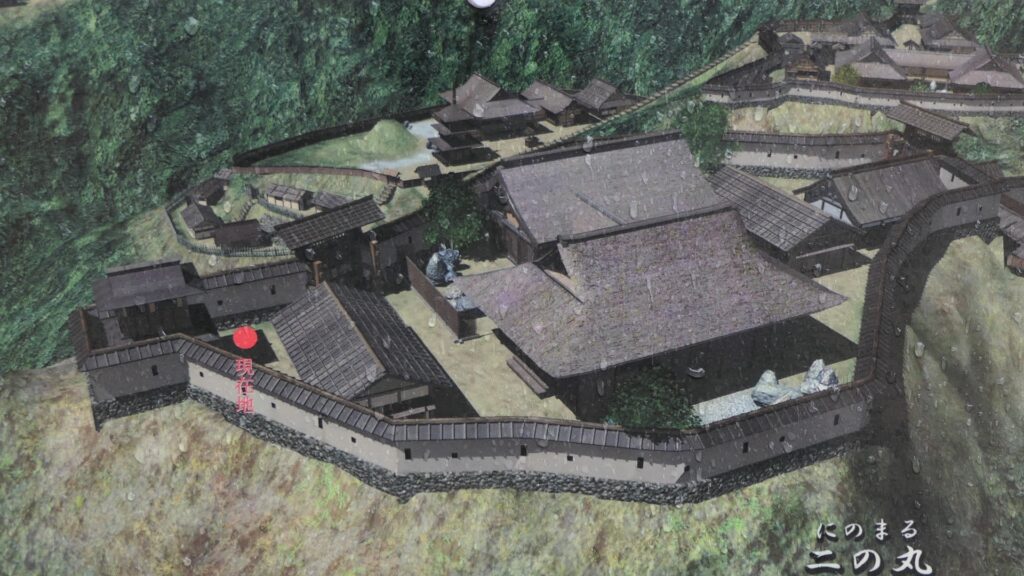

二の丸は温井屋敷のとなりにあり、ここも城を守る上で重要な拠点でした。最後に、三の丸はもう一方の堀切の向こう側にあります。そこに行くには、急崖にある階段を上り下りしなければなりません。

その後

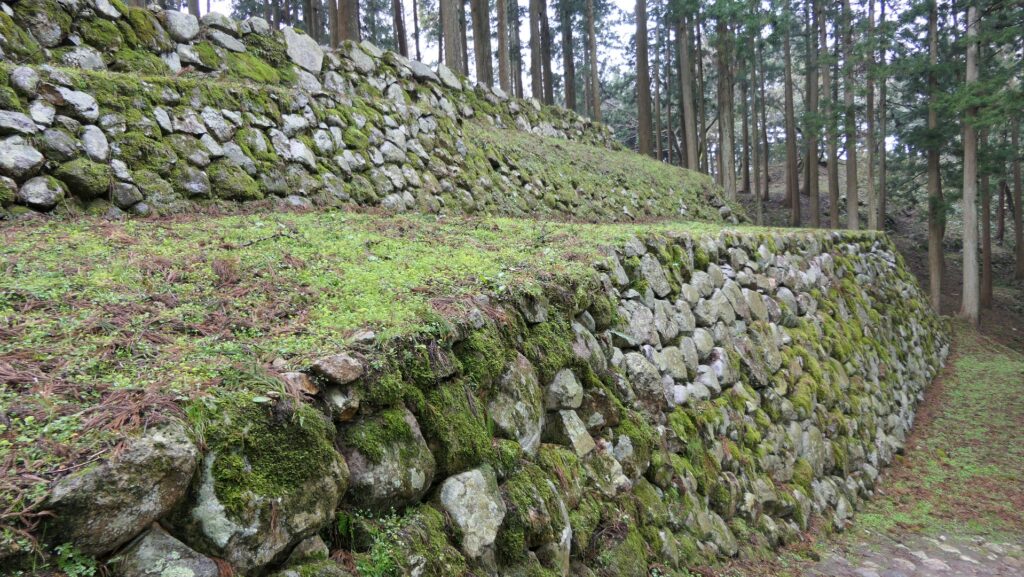

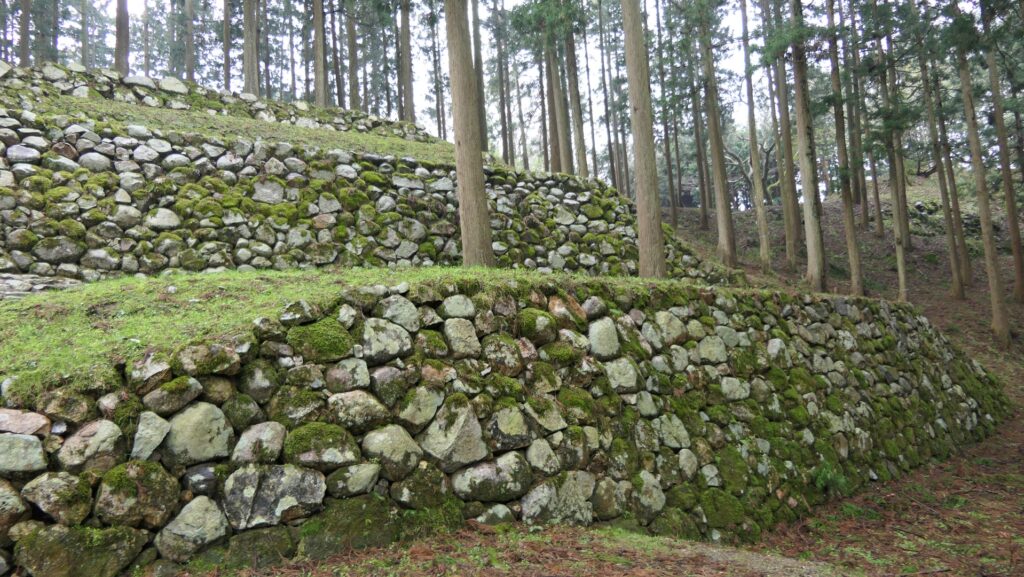

七尾城が廃城となった後の江戸時代には、加賀藩はこの山周辺の伐採を禁じていました。農民が木材その他の資材を切り出すことはできませんでした。城跡の研究は約100年前から始まりました。その結果、1934年には城跡は国の史跡に指定されました。七尾市は1966年から城跡の維持管理を行っています。市は、城跡の遺産を保護しつつ、主要部の眺望を良くし、山麓から伸びる大手道を整備することを計画しています。

私の感想

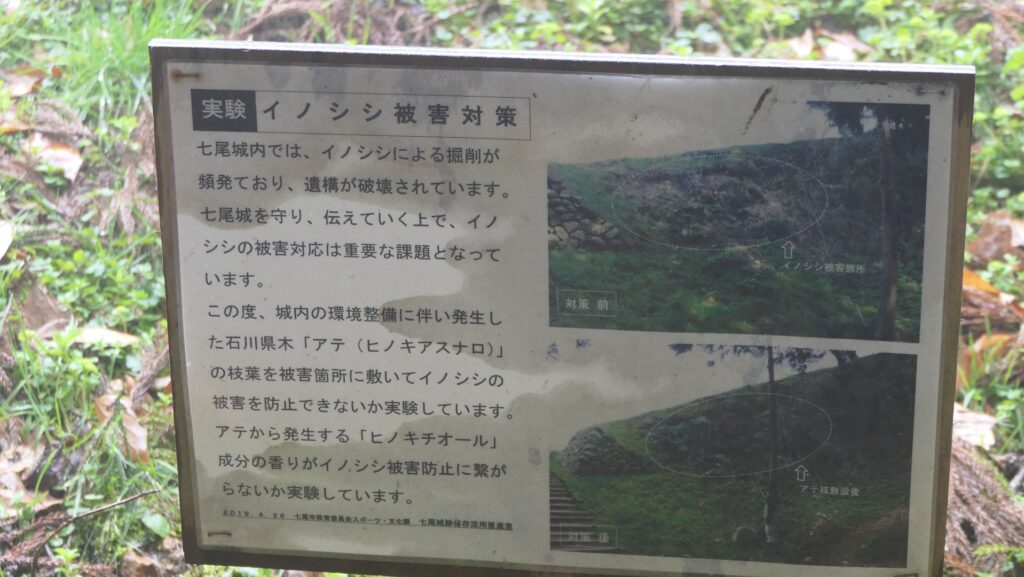

現地説明板にはイノシシが城跡を掘り起こしてしまっているという事が書かれていました。実際私が二の丸から三の丸に行こうと崖を下っていたとき、イノシシの後ろ姿に気が付きました。イノシシに突然遭遇したときには襲われる可能性があると聞いていましたので、三の丸に行くのはあきらめ、引き返しました。山城を訪れるのはとても面白いのですが、気を付けるべきこともあります。野生動物に不意に襲われないためには、彼らを刺激しないようにしましょう。

ここに行くには

ここを訪れるときには車を使われることをお勧めします。

城の主要部に直接行く場合には、能登自動車道の七尾城山ICから約15分かかります。

山麓から歩かれる場合には、七尾城史資料館に駐車してから、大手道を通って頂上まで約1時間かかります。

リンク、参考情報

・史跡七尾城跡、七尾市

・「戦国の山城を極める 厳選22城/加藤理文 中井均著」学研プラス

・「日本の城改訂版第55号」デアゴスティーニジャパン

・史跡七尾城整備基本計画書、七尾市教育委員会

これで終わります。ありがとうございました。

「七尾城その1」に戻ります。

「七尾城その2」に戻ります。