特徴、見どころ

Introduction

今回は、上田駅からスタートします。ここは新幹線駅でもあるので、賑わっています。上田城には、現在「上田城跡公園(うえだじょうせきこうえん)」になっている中心部分以外にも見どころがありますので、駅から公園に向かう間に見学したいと思います。公園に着いたら、櫓が残る本丸を見てから、自然の要害だった「尼ヶ淵」なども回ってみましょう。最後の方では、上田合戦のときに出てきた「砥石城」「神川」にも行ってみましょう。

街なかの見どころ

まず、上田駅から駅前通りを歩いていきましょう。

「中央2丁目」交差点を左に曲がると「大手通り」です。

道がくねっているところがありますが、ここが大手門の跡です。上田合戦での激戦地とされているのと、江戸時代には石垣と堀があって、枡形が形成されていました。仙石忠政による復興が中断されたためか、城門の建物は作られなかったと言われています。

この近くに、真田信之以来の藩主屋敷跡があります。現在は高校の敷地として使われています。江戸時代に建てられ、現存している屋敷門です。土塁と堀も残っていますが、隅の部分がちょっと欠けています。これについては、後でご説明します。

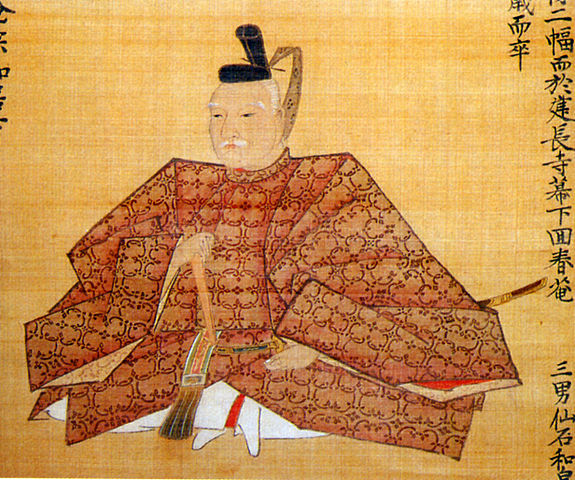

城跡公園に向けて進んでいくと、また屋敷跡があります。ここも学校になっていますが、そう言われてみないとわからない感じです。この屋敷は当初は「中屋敷」、時代が下ると「作事場」または「古屋敷」と呼ばれたそうです。築城時には真田昌幸の屋敷だった可能性も指摘されています(「信濃上田城」)。

公園に近づくと、藩校「明倫堂」跡もあります。

二の丸・本丸を攻略!

では、堀にかかった橋を渡って、二の丸東虎口から公園に入っていきましょう。

虎口にから見ると、左の方に本丸の櫓が見えて、まっすぐ行けるようになっているのですが、実は城の現役時代にはここも枡形になっていて、まっすぐ進めなかったのです。武者溜り、三十間堀というのがあって、右側に回り込む必要がありました。現在は、武者溜りの復元に向けた調査を行っています。

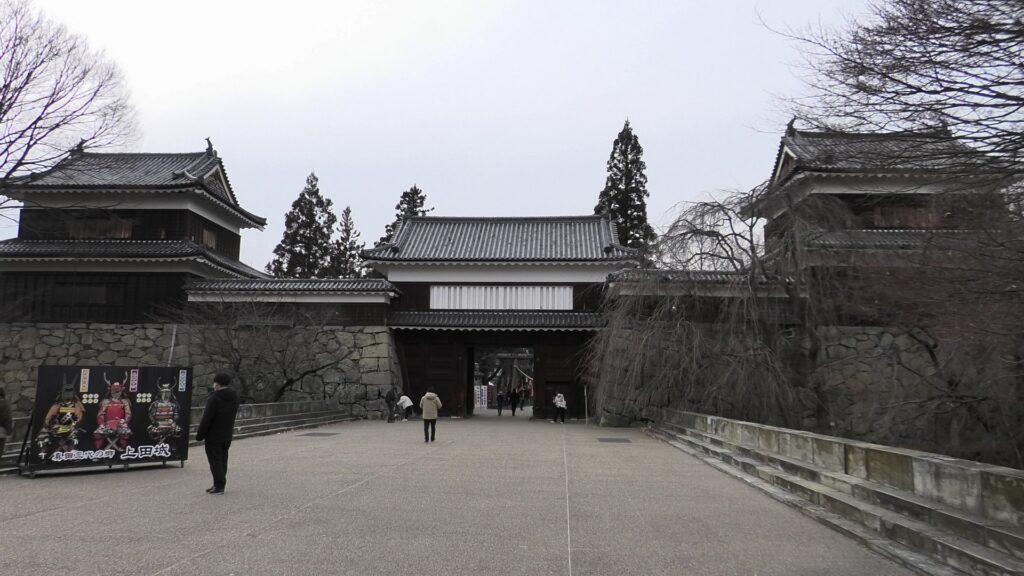

本丸の入口である東虎口櫓門は、現存する南櫓・北櫓に挟まれて、上田城のビュースポットと言えるでしょう。

門の右脇にあるのが有名な「真田石」です。真田信之が松代に移るとき、巨大すぎて持っていけなかったという言い伝えありますが、歴史家によると、仙石忠政が築いたようです。

門に入ると、正面に見えるのが真田神社です。仙石氏も松平氏も祀られています。

奥の方に行くと、西櫓を見学できます。廃城になっても最後まで残っていた櫓です。今でも崖の上でがんばっている感じです。ここに来ると景色が急に開けて、どんな所にお城を作ったのかがわかります。

今度は、本丸の中心部に行ってみましょう。本丸の中には、もともと建物はありませんでした。

過去に櫓があった場所に行ってみましょう。実は、本丸の北東隅には櫓が2つ並んでいました。こんなに近くに櫓が並んでいると、防衛上の効果はなかっただろうとのことです。ちなみに、この2つの櫓の当時の名前はわからないそうです。

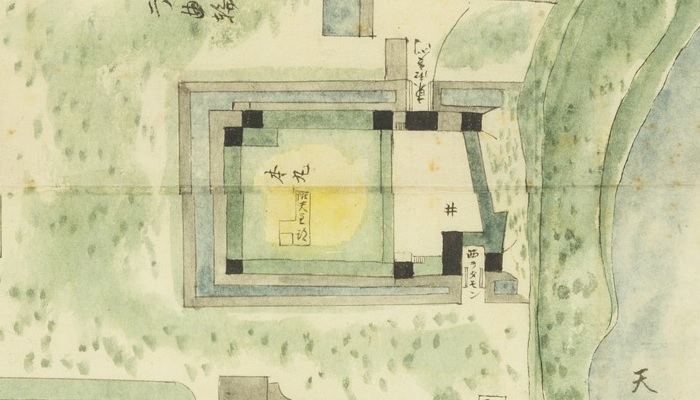

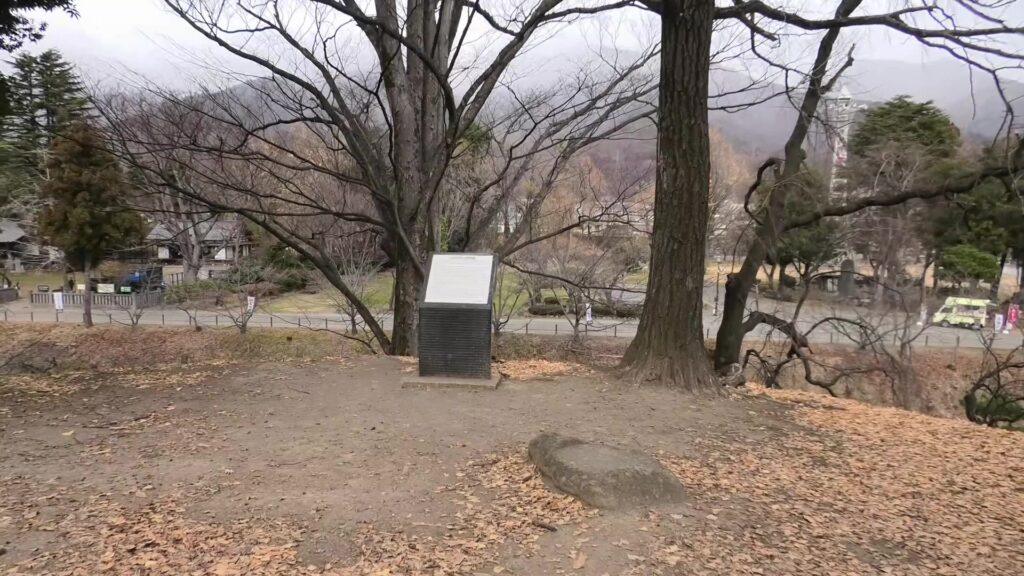

次は、北西隅櫓跡に行ってみます。ここの櫓は一つでした。こちらについては、西側の本丸堀から金箔瓦が見つかっています。つまり、真田時代にはこの辺に天守があったかもしれないのです。

それでは、さっきの北東隅の謎解きに、本丸の周りを歩きましょう。本丸西虎口から外に出ます。ここも枡形になっていました。堀の周りを歩くと、本丸が一番高い所にあることがよくわかります。

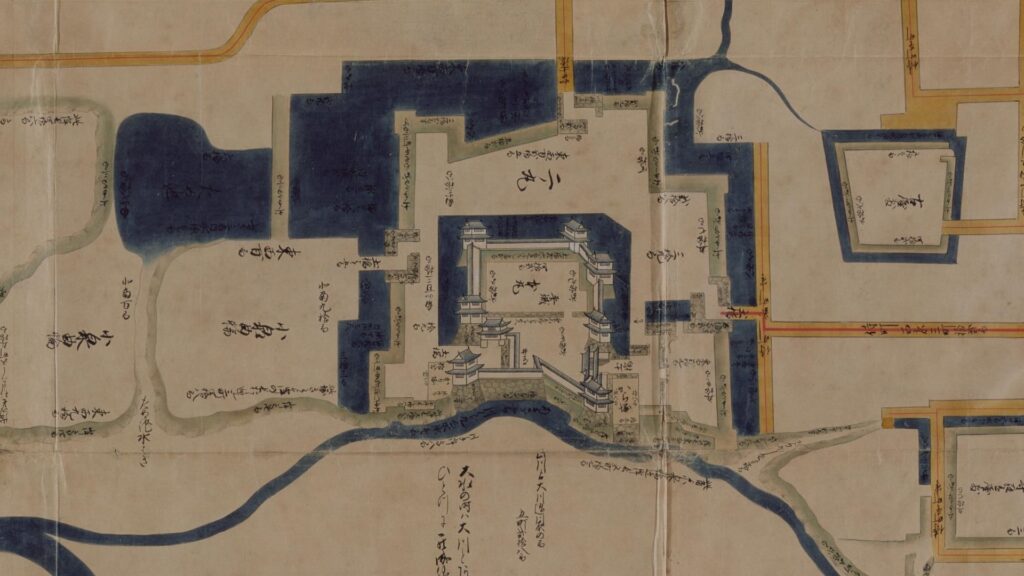

堀の北東隅に着きました。本丸の北東隅が欠けているのがわかります。これは「隅欠(すみおとし)」といって、鬼門である北東からの災厄を除けるための仕組みとされています。上田城の特徴の一つです。先ほどの藩主屋敷もそうでした。江戸時代の絵図では、二の丸や中屋敷(絵図では「古屋敷」)も同じようになっています。

今も残る自然の要害

今度は、上田城が自然の要害に築かれたことがわかるスポットに行ってみましょう。最初に入った公園入口の橋(二の丸橋)の脇から、堀の底に下りましょう。堀の底とは言っても、気持ちのいい歩道になっていて、昭和時代には電車の軌道(上田温泉電軌北東線)だったのです。堀の端を曲がると、城の南側の要害だった尼ヶ淵です。崖地帯になってきます。尼ヶ淵に面する崖は、高さが約12メートルあって、火山活動や川の流れに由来する3つの層によって構成されています。異なる性質の層が重なっているので崩れやすいとのことです。

広場になっているところに出ると、全体をよく見渡すことができます。この場所を千曲川の支流(尼ヶ淵)が流れていたのです。しかも1732年(享保17年)の洪水に伴い「大川」が流れるようになり、それは千曲川の本流だったとも言われています。洪水で崩れた崖への対処と、川の護岸のために、今見られる石垣が築かれました(流れが来なくなったのは大正時代以後)。

例えば、本丸南櫓下を見てみると、石垣が3段に積まれています。上段が櫓台の石垣で一番早く築かれ、下段が洪水の後に築かれた護岸用です。中段はその後、崩落を防ぐために何回も石垣が築かれ、修繕された部分だそうです。崖のままになっているところは、突出していて石垣が築けなかったようです(一部現代にモルタル補修)。

西櫓の方に向かって歩きましょう。崖下から見ても、西櫓のがんばりがよくわかります。

城跡の周りをたどることになりますが、大きな堀の跡を紹介したいと思います。まずは西側で、二の丸西虎口(現在は跡のみ)を出たところが「広堀」でした。今は野球場になっています。

それから北側、二の丸北虎口の外にもあります。この虎口は、残っている石垣を使って復元整備されています。

その外にあるのが百間堀(ひゃっけんぼり)跡です。この大きなグラウンドが、丸々お堀でした。元は自然の川だったのを利用して、こんなに大きなお堀を作ったのです。

上田合戦ゆかりの地

ここからは、少しですが上田合戦ゆかりの地をご紹介します。一つ目は、砥石城です。上田城からは約7kmの道のりなので、行かれる場合は車を使った方がいいかもしれません。上田合戦では真田信之も(第一次・二次)、信繁(第二次)もこの城を使いました。それにそれ以前からこの城は重要な拠点で、武田信玄と村上義清がこの城を巡って争い、信玄が敗れたことでも有名です(砥石崩れ)。真田昌幸の父、幸隆がこの城を乗っ取り、出世のきっかけにもなりました。

この城の規模も大きく、実は山の上にある4つの城(拠点)の集合体なのです。今日は4つのうち、標高が高くて上田城が見えそうな「砥石城」に行ってみましょう。

櫓門から山道に入ります。

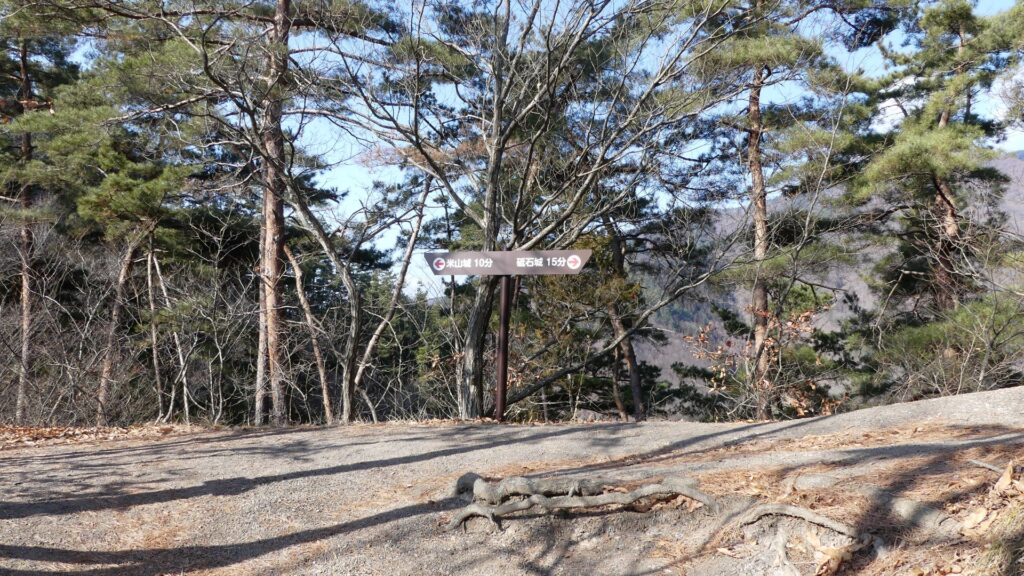

登っていくと分岐点があります。今回は右に行きます。

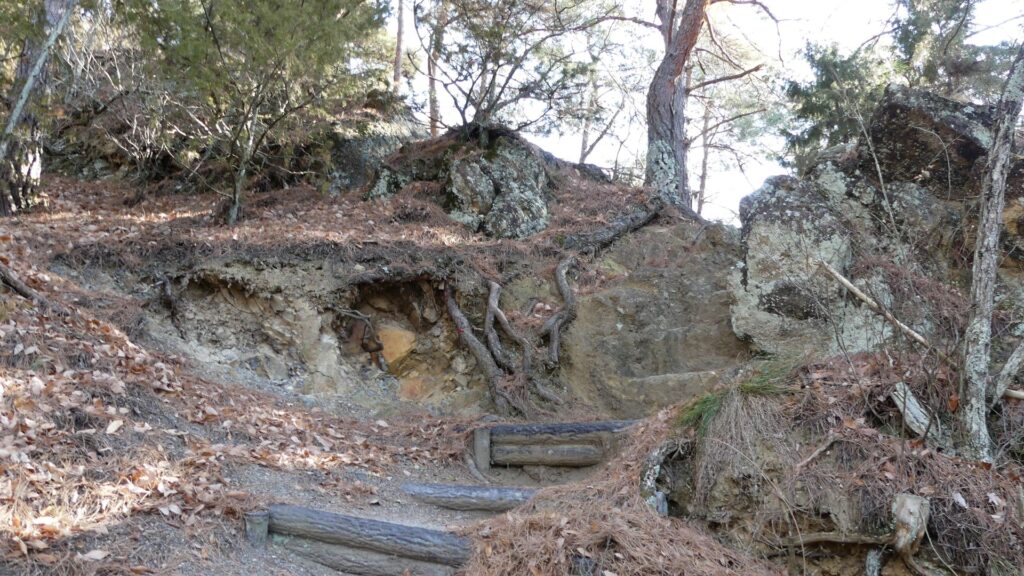

急な坂が続きます。重要だった城だけのことはあります。

山道の途中が入口みたいになっています。山城の虎口でしょうか。

もう少しです。

砥石城跡に着きました。

さて、上田城は見えるのでしょうか?

清掃工場の煙突の手前の、木が茂っている辺りが上田城だと思います。

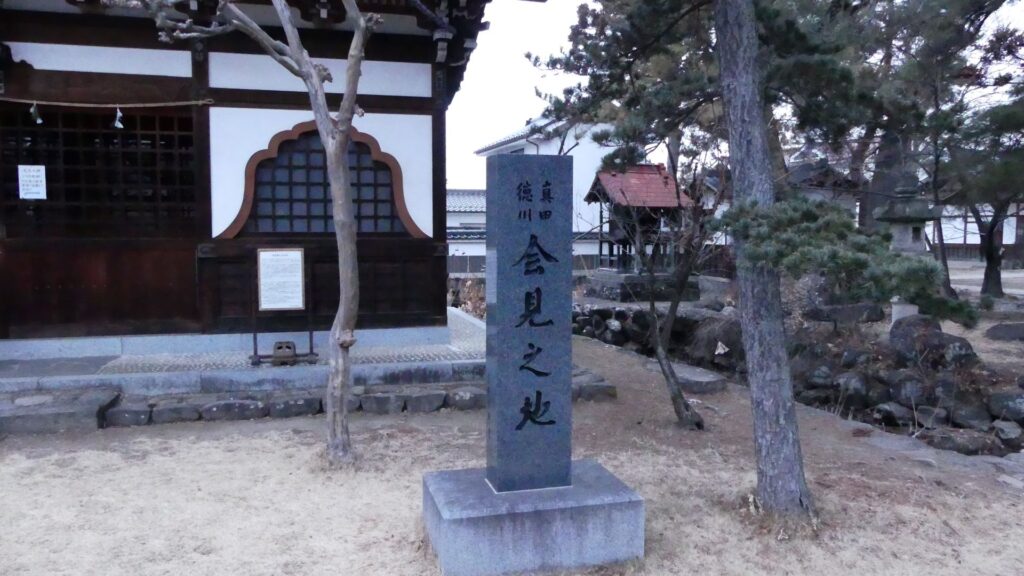

最後になりますが、第一次上田合戦の激戦地だった神川周辺に行きましょう。近くには信濃国分寺があって、第二次合戦のときに、東軍の信之と西軍の昌幸が会見した場所だと言われています。

もう遅くなってきましたが、神川に着きました。砥石城の方から流れてきて、千曲川に合流しています。何気ない川に見えますが、当時はここが重要な防衛ラインでした。

リンク、参考情報

・上田市 上田城総合サイト

・上田市立博物館

・「真田氏時代の上田城考」コイワイド

・長野県立歴史館/信濃史料

・「シリーズ・城郭研究の新展開5 信濃上田城/利根崎剛編」戒光祥出版

・「真田氏三代/笹本正治著」ミネルヴァ書房

・「歴史群像41号 戦国の堅城 上田城」学研

・「歴史群像136号 戦略分析 第一次上田合戦/三島正之著」学研

・「歴史群像137号 第一次上田合戦の歩き方」学研

・「歴史群像139号 戦国の城 第二次上田合戦/樋口隆晴著」学研

・「シリーズ藩物語 上田藩/青木蔵幸著」現代書館

・「日本を開国させた男、松平忠固/関良基著」作品社

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

・「現代語訳 三河物語/大久保彦左衛門著、小林賢章訳」ちくま学芸文庫

・「信州上田軍紀/堀内泰訳」ほおずき書籍

・「史跡上田城跡保存活用計画(案)」上田市・上田市教育委員会

・「国史跡上田城跡石垣解体修復工事報告書」2009年3月 上田市・上田市教育委員会

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。