立地と歴史

Introduction

2026年3月22日に広島城天守が閉城になってしまうということです。最初、「城が閉城」かと勘違いしてどういうことかと思いましたが、天守建物の耐久性の問題で、その日以降、入館ができなくなるという意味でした。その閉城前に是非行ってみたいと思い、まず城の歴史を調べてみることにしました。今の天守の建物がどうなってしまうのかも併せてチェックしました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

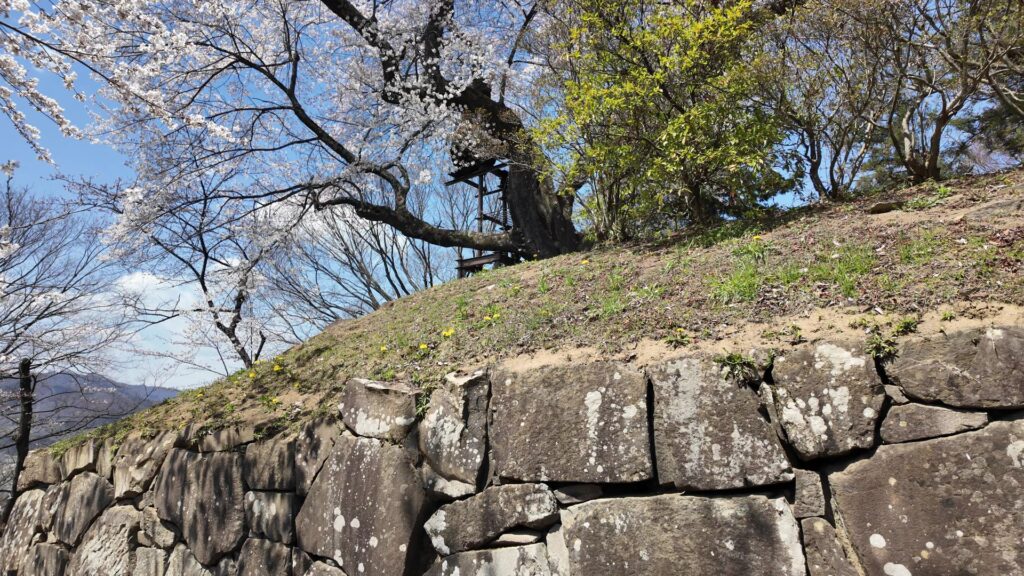

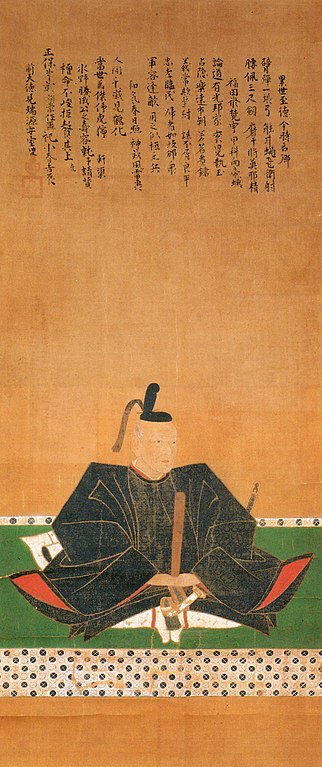

毛利輝元による築城

戦国時代、有名な毛利元就によって、中国地方の覇者となった毛利氏は、天下人・豊臣秀吉の傘下に入り、大大名の地位を維持していました。その本拠地は、元就の孫・輝元の時代になっても、山城の吉田郡山城のままで、輝元もその改修を続けていました。

1588年(天正16年)、その方針が覆される出来事が起こりました。輝元自身が初めて上洛し、秀吉に臣下の礼をとることになったのです。これは毛利家にとって一大決心で、その是非について異論もあったそうです。輝元本人も相当緊張し、秀吉を知る小早川隆景・吉川広家に伴われた旅でした。一行は、船200艘・総勢3千人に及びました。

ところが、畿内に入ると、秀吉配下の黒田官兵衛、弟の豊臣秀長などから、予想外の丁重なもてなしを受け、京都の聚楽第で秀吉に謁見後は、いきなり参議に任じられ、貴族身分になったのです(下記補足1)。一方、同じ時期に関東の北条氏も上洛しましたが、当主の氏政ではなく、弟の氏規でした。氏規は、自分だけ無位無官の姿で秀吉に謁見し、嘲りを受ける結果になりました。輝元の上洛は大成功に終わったのです。その中でも、秀吉の名代という立場の、後の小早川秀秋、豊臣秀俊(金吾)と対面する場面もあり、後の毛利氏の運命をも暗示するものでした。輝元は名所旧跡も訪ね、帰りには秀吉の案内で大坂城も見学しました(下記補足2)。これらの経験が、新たな城・新たな城下町建設の直接の動機になったと考えられます。

(補足1)上卿 勧修寺大納言

天正十六年七月二十五日 宣旨

従四位下豊臣輝元

宜しく参議に任ずべし

蔵人頭左近衛権中将藤原慶親奉ず(「毛利家文書」)

(補足2)此の時天守を見せ参らせられ候。関白様が御案内なされ候。小女房達三人召連れられ候。此の内一人は御腰物を御持たせ候。(略)金の間、銀の間、御小袖の間、御武具の間、以上七重なり。御供の衆にまで、悉く見せ候。(「輝元公上洛日記」)

その新たな地として選ばれたのが、太田川下流域のデルタ地帯で、当時は「五ヶ村」と呼ばれていました。元就時代から干拓が進められていました。翌年(1589年)、輝元は現地に赴き、築城を開始したとされますが、帰国直後から指示を出していました(下記補足3)。その頃に「広島」の地名も初めて現れますが、輝元が名付けたとも言われています(下記補足4)。

(補足3)

「佐東御普請、改候ハゝ定而可被仰付候」

(天正16年12月18日 井原元尚宛二宮就辰書状、井原家文書145)

(補足4)

「佐東広嶋之堀普請申付候条、頓上国候て一廉馳走肝要候、不可有緩候、元清普請奉行ニ申付候条、可申談候也」(毛利輝元が井原元尚に、「佐東広島」の「堀普請」のため速やかに安芸に移動し、普請奉行の毛利(穂井田)元清と相談して工事を進めるよう命じている)

(天正17年7月17日 井原元尚宛毛利輝元書状、井原家文書85)

広島の地名の由来にはいくつか説があります。

・人名説:毛利氏の祖・大江広元の「広」+在地の領主・福島元長の「島」

・地形説:デルタ地帯で最も広い島に築城したため

・元来説:元々そういう地名があった

はっきりと確定することはできないかもしれませんが、築城時から当主がそう呼んでいたということです。

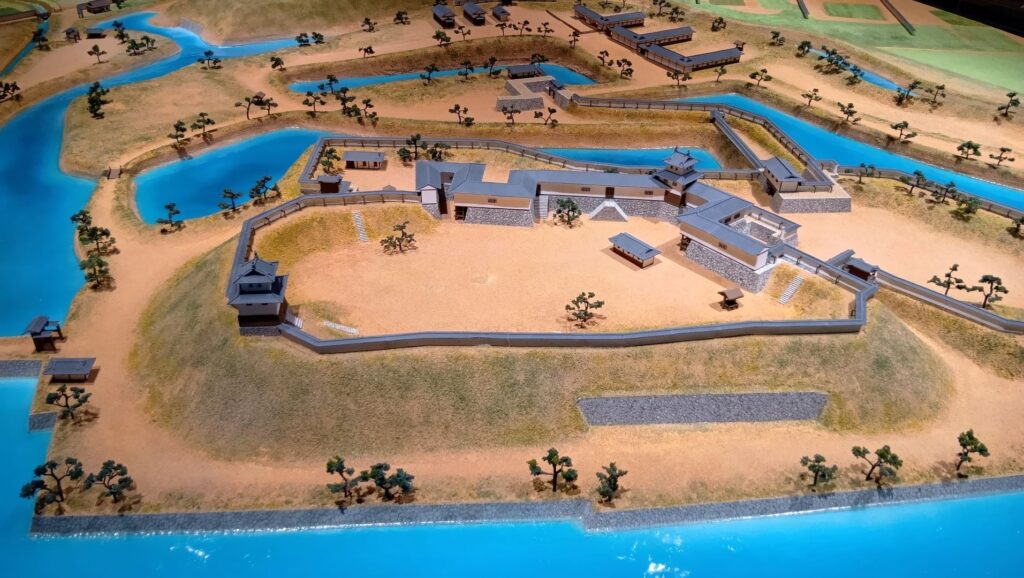

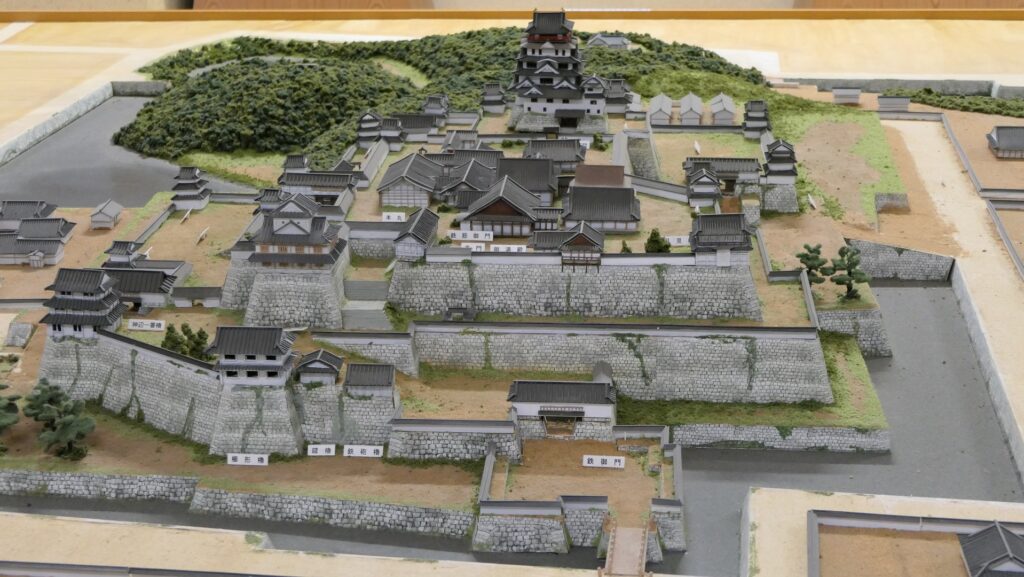

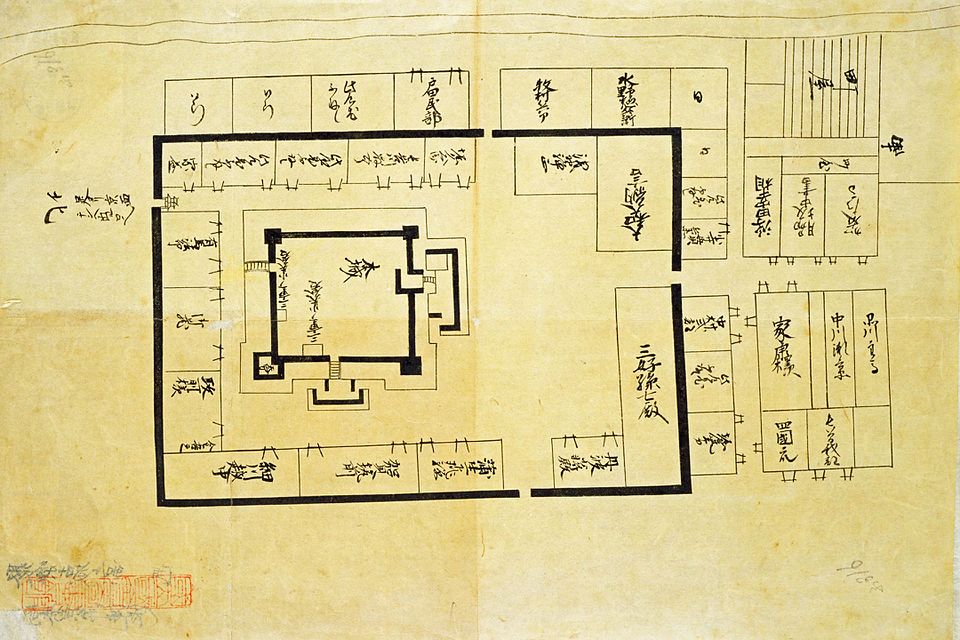

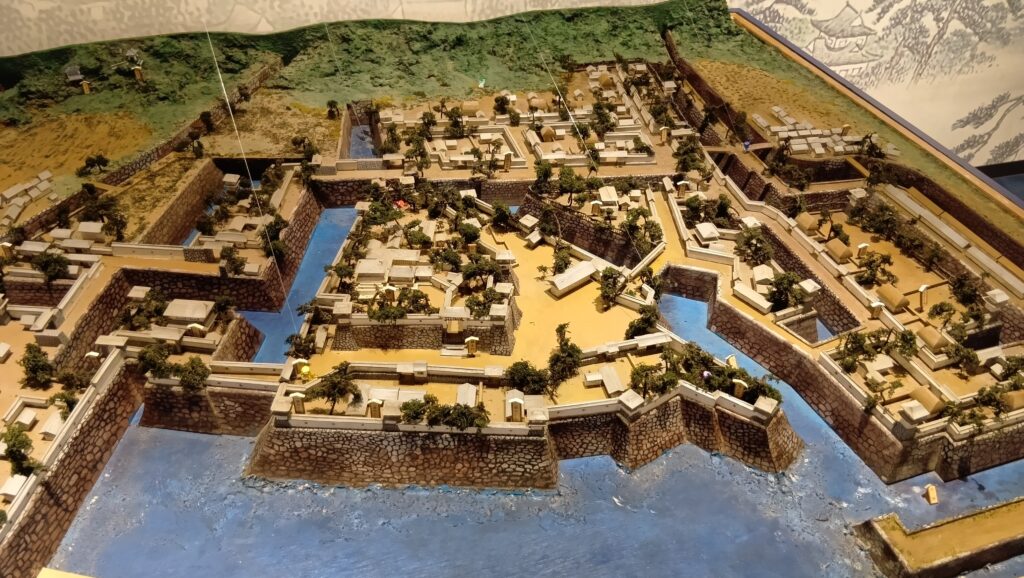

工事は段階的に進み、1591年(天正19年)輝元が入城し、本拠地として機能し始めました。ただ、毛利時代にどこまて城ができたかは、はっきりしていません。完成したのは、現在も残る、本丸と二の丸の範囲くらいだろうとも言われています。特に馬出しの形をした、特徴的な二の丸がこの当時からあったかどうかが議論になっています。(発掘の結果からは当時からあった可能性あり、当時の情報を使ったとされる絵図にはなし)あったとすれば、このレイアウトは聚楽第をお手本にしたとも考えられます。ただし、聚楽第自体、伝えられる絵図の通りか確証がないので、まとめて謎になっています。

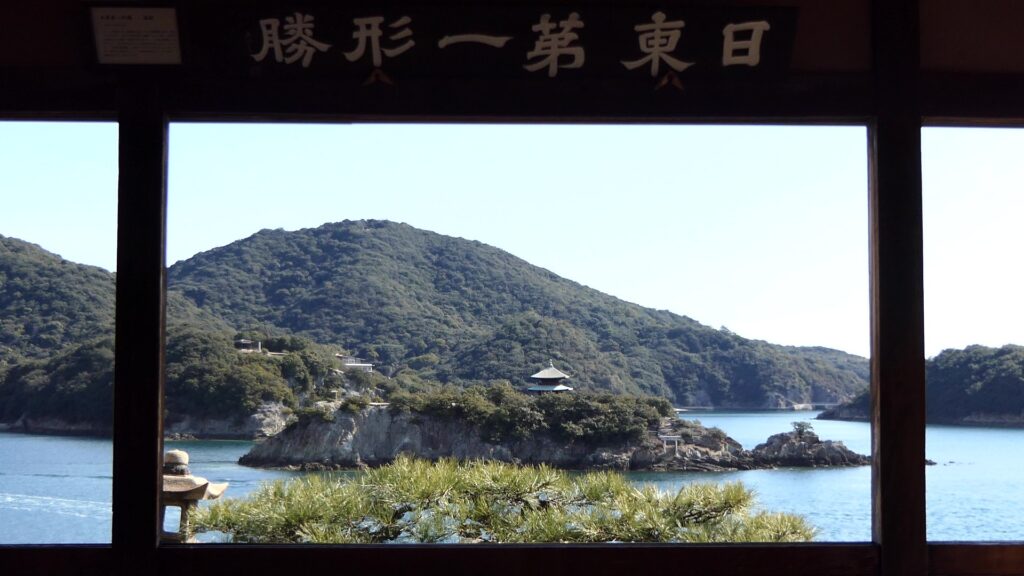

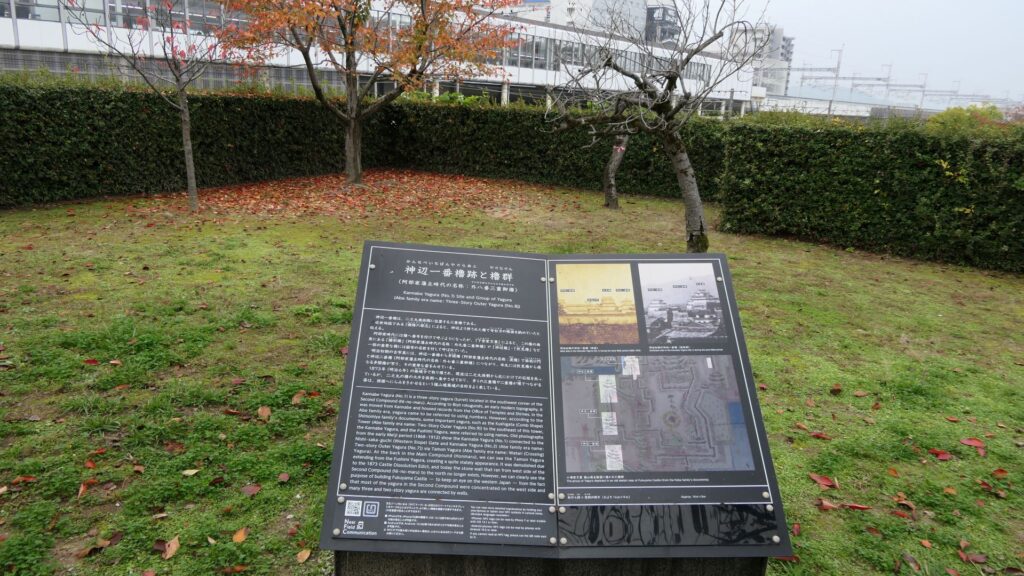

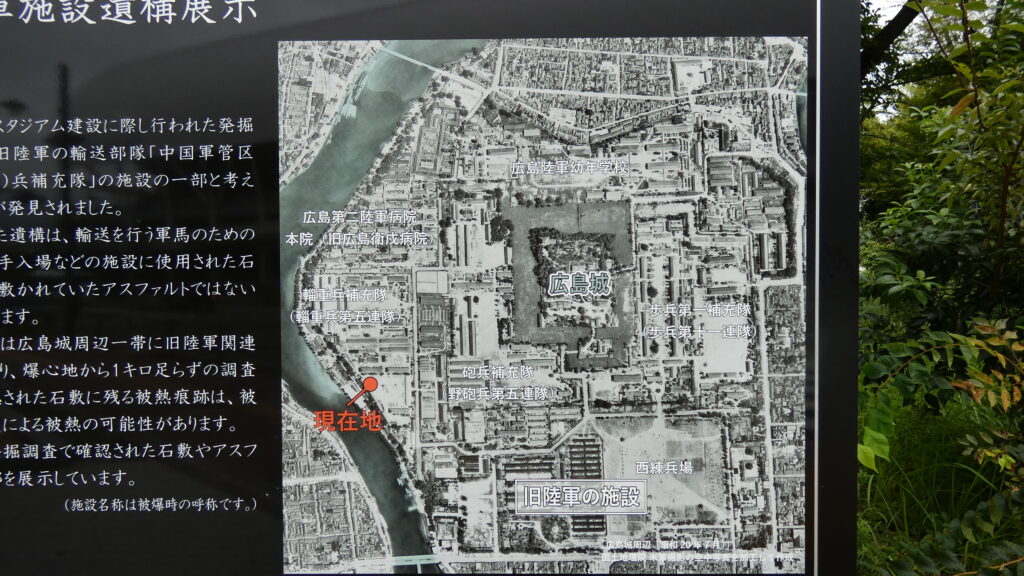

城周辺の航空写真

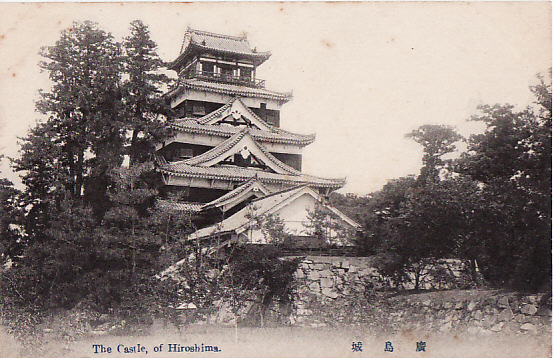

広島城のシンボル、五重の天守は毛利時代に建てられたことが確実です。但し、これも細かいことを言うと、初期(1592年頃)に建てられたか、それとも後期(1598年頃)なのか議論があります。初期説の根拠は、佐竹氏の部将(平塚瀧俊)が、この頃広島を通り「石垣や天守が見事である」と書き残していることです(下記補足5)。秀吉もほぼ同じ頃に広島城を訪れ、「御殿」に上がって「内外」を全て見て感心したそうです(下記補足6)。輝元に似合いであるとも評しています(下記補足7)。一方、天守の様式から、それより遅い時期の建築との意見もあります。その天守は、大坂城天守を模したとも言われ、金箔瓦・千鳥破風などの装飾がなされました。

(補足5)

ひろ嶋と申所にも城御座候、森(毛利)殿の御在城にて候、これも五・三年の新地に候由申し候えども、更に更に見事なる地にて候、城中の普請等は聚楽にも劣らさる由申し候、石垣・天守等見事なる事申すに及ばず候、町中はいまた半途にて候、

(「名護屋陣ヨリ書翰」)

(補足6)

御堀きハより一御門を御入候て、甲丸両所 御覧候て、城取之様躰、思召候より 御仰天候、左候て、御殿へ御あがり、内外共にことごとく御覧候て、御感斜ならず候、

(「安国寺恵瓊外二名起請文」毛利家文書1041号)

(補足7)

殊更広島普請作事様子被御覧候、見事ニ出来、輝元ニ似相たる模様、被感思召候

(毛利家文書875)

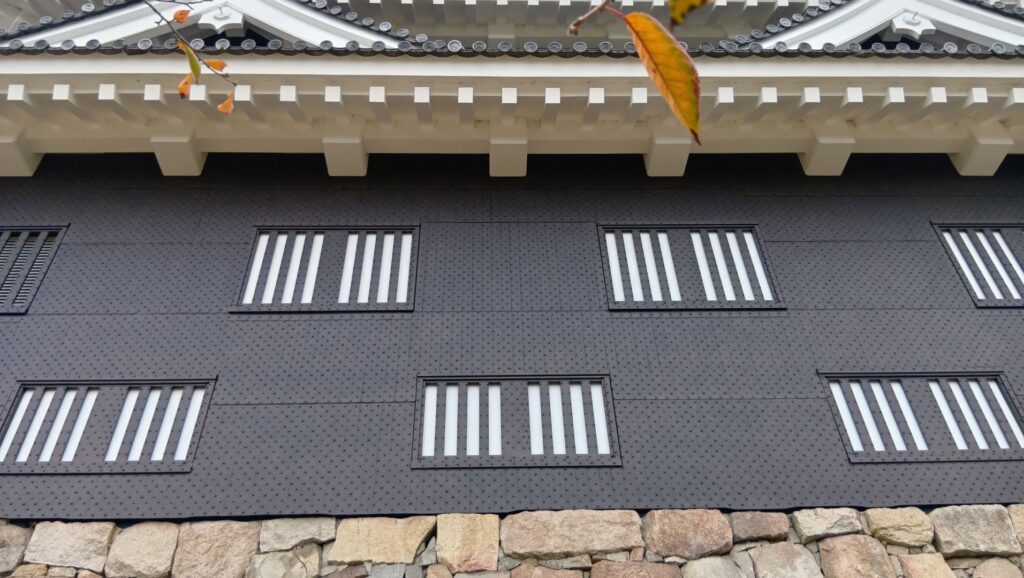

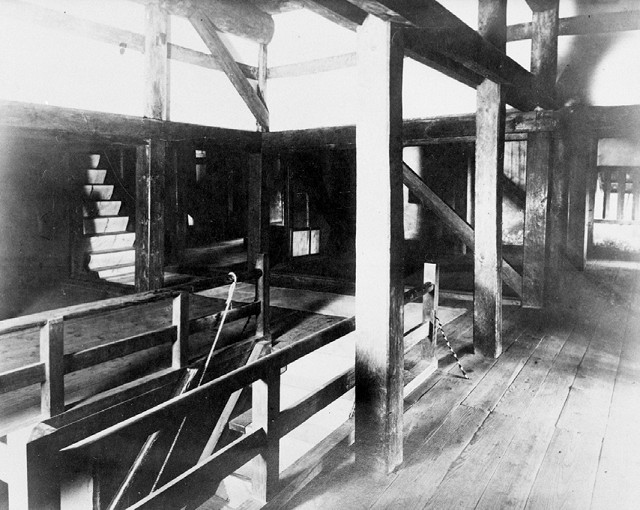

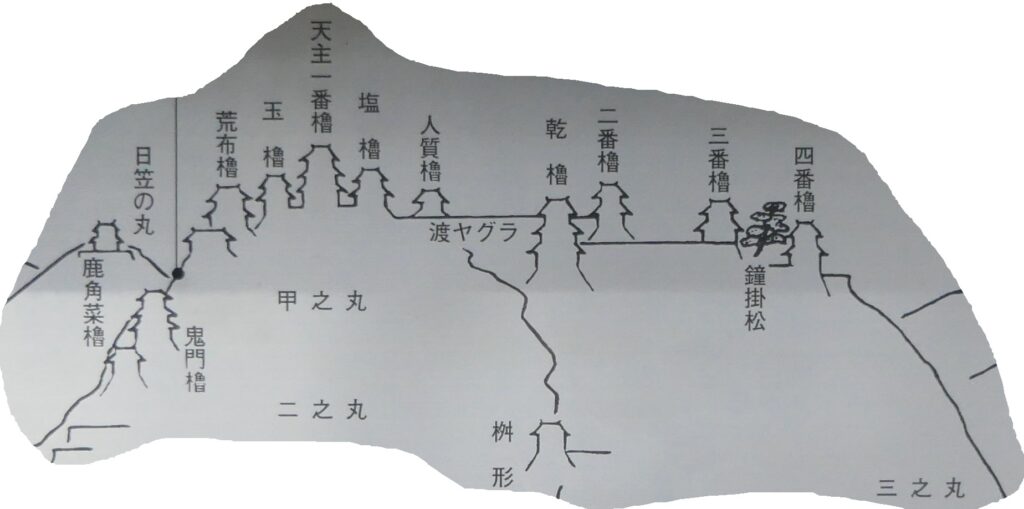

大坂城と対照的なのは内装で、古写真によると非常に質素で、普段は倉庫として使われました。戦いになった場合は、最期の場になると考えられていたようで、厳重に守られていました。天守そのものに石落とし・狭間などがある他、天守の両側には小天守が2つ連結していて、そこからしか入れないようになっていました。

1600年(慶長5年)、関ヶ原の戦いで西軍の総大将となった輝元は、減封となり、広島城を去ることになりました。その後に安芸・備後の領主となった福島正則が広島城に入城しました。

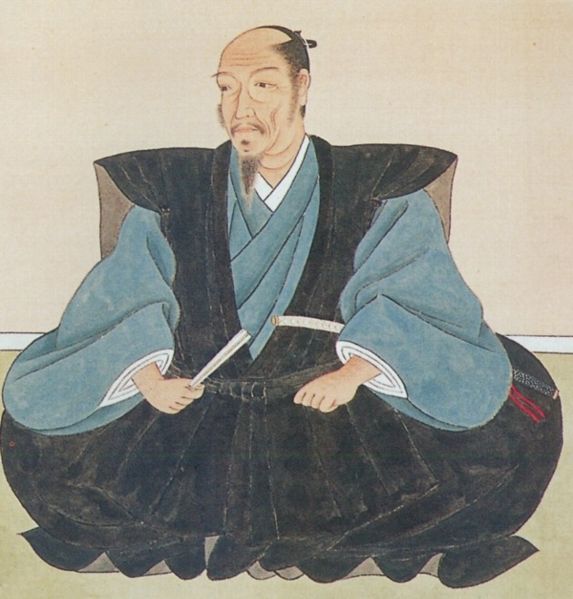

実は重要、福島正則時代

正則は秀吉の縁者で、若年より奉公したと言われています。なんといっても、賤ケ岳の七本槍の中で、一番の恩賞をもらっているのが目立ちます(下記補足8)。その後は、ひたすら武の道で、秀吉の天下統一に貢献しました。

(補足8)今度三七殿御謀反に依って、濃州大柿居陣せしむるの処、柴田修理亮は柳瀬表に罷り出で候条、一戦に及ぶべきため、一騎懸け馳せ向い候の処に、心掛深きに付て、早懸着候て秀吉眼前において一番鑓を合せ、其の働き比類なく候条、褒美として五千石宛行い畢んぬ。弥々向後奉公の忠勤に依って、領知を遣わすべきもの也、仍て件の如し、

天正十一 八月四日 秀吉御居判

福島市松殿

(「福島文書」、京都大学国史研究所蔵)

荒くれ者のイメージがありますが、粗暴な面があったことは確かなようです。一方で、素朴で信心深く、キリスト教の宣教師の話に聞き入ったというエピソードもあります(下記補足9、正則の清州城主時代)。

(補足9)尾張の国では、信徒の仇敵であった関白殿の甥(豊臣秀次)が、神の正義の裁きで追放されてから、太閤の縁者で福島殿と呼ばれる大名がその後任になった。この人は日本中で最も残酷な一人という評判である。しかし彼はいつか大坂で、修道士ヴィセンテの説教を聞いたことがある。そのときヴィセンテが、正しい理由もなく人間を責苦して殺す行為の、如何に非難されるべきことであり、道理に反することであるかを述べたところ、彼は突然、ヴィセンテの言は全く正しいといった。それから彼は自分の残酷さを抑えるばかりでなく、キリシタンに対して非常に親切な態度をとるようになった。(「日本年報(1595年)」)

正則は、関ヶ原の戦い(1600年)において、豊臣恩顧の大名でありがなら、黒田長政などとともに徳川の東軍に味方しました。そしてその勝利の勲功第一として、毛利の後釜として、広島城に入ったのです。当然、長門・周防(現在の山口県)のみに減封となった毛利氏への押さえも期待されたでしょう。しかし、彼の統治は、1619年の「改易」までの20年足らずでした。

正則は、領国の防衛体制を固めるため、本城・広島城を中心として、6つの強力な支城を整備しました。(亀居城・三原城・鞆城・神辺城・尾関山城・五品嶽城)例えば三原城では、海岸に10基もの櫓を建設し、養子の正之を城主としました。山城の神辺城にも多くの櫓を築き、家老の福島正澄を入れています。

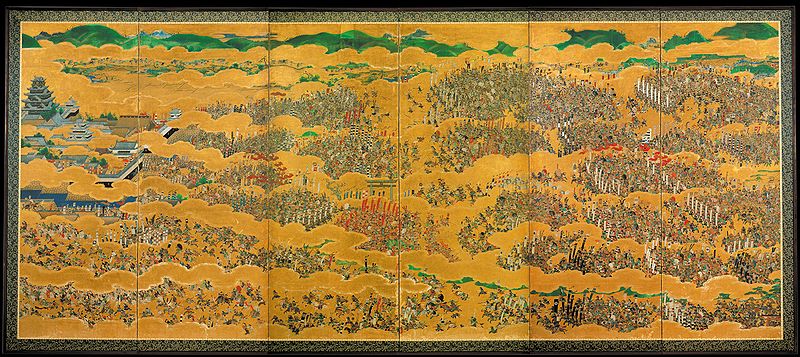

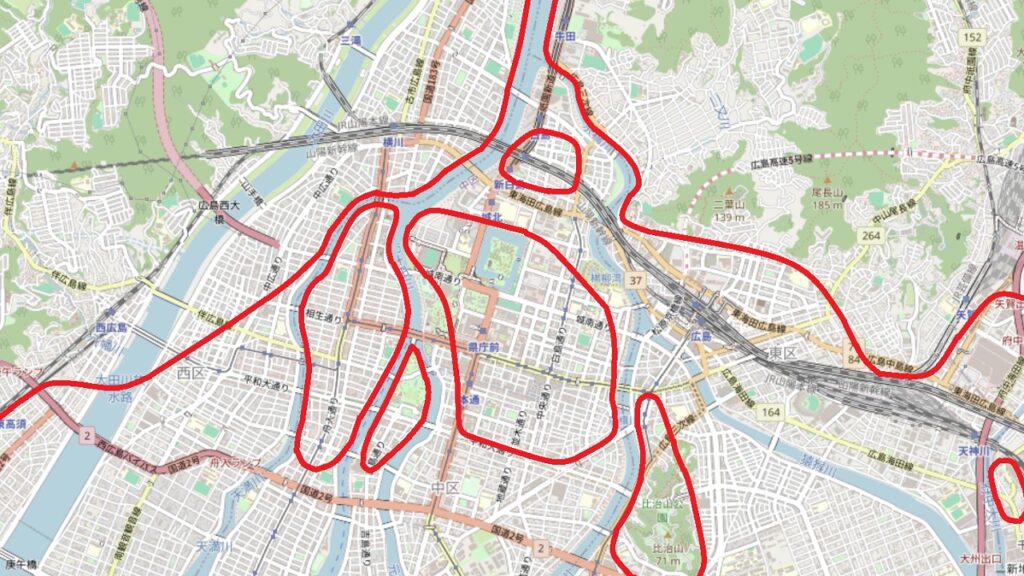

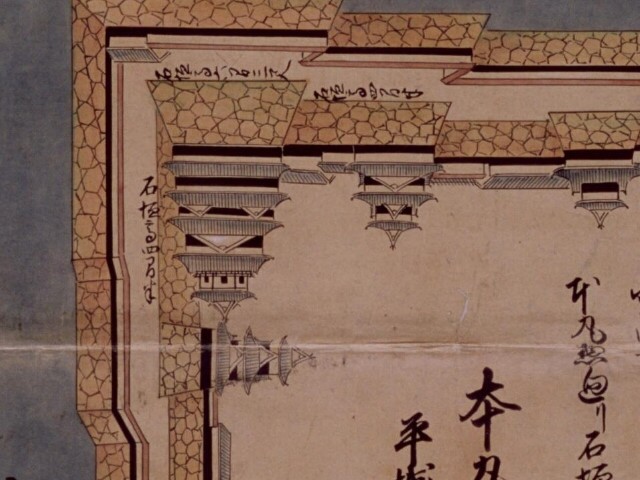

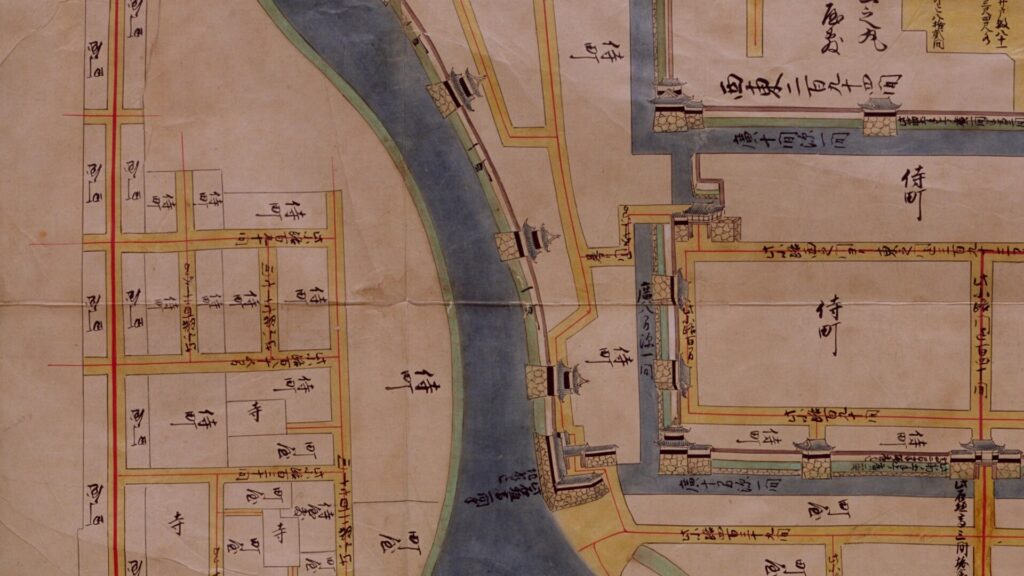

そして、広島城についても、後の絵図に見られる姿は、正則の時代に完成されたと考えられます。城は、内堀に加え、中堀・外堀によって三重に囲まれました。更に、西側の太田川などを城の外郭としました。城内には88基もの櫓が建てられていたと言います。絵図の太田川の部分を見ても、櫓がずらりと並んでいるのがわかります。

従来のイメージとは異なり、正則は内政にも力を注ぎました。毛利時代は、伝統的な地元領主層の力が強く実施できなかった、本格的な検地を行い(一部例外あり)、大名が領民や収穫高を直接把握し、家臣に給米を支給するスタイルに改めました。領地の村々が再編成され、それが現在の行政区分にもつながっていきます。これだと年貢が重くなるのではと思いますが、他の大名との比較では逆に年貢率は低かったとのことです。(領地が拡大したため、余裕があった模様)また、正則の性格もあって、寺社も保護されました。正則は、広島城と広島藩の基盤を立派に整備したのです。

そんな正則がなぜ改易になったのかというと、個人的には、徳川秀忠など幕府トップとの意思疎通に齟齬が生じたからだと思うのです。1611年(慶長16年)加藤清正などとともに徳川家康・豊臣秀頼の会見を実現させた正則は、将軍・秀忠から帰国を許されますが、感激のあまり辞退したというのです。そして、その後豊臣氏滅亡まで、帰国が許されることはありませんでした。後に幕閣の重鎮・本多正純も秀忠によって改易されますが、その理由の一つが「(一旦)宇都宮藩拝領を断った」ことだとされます。正則も、このときから「意に沿わない者」と認識されたのではないでしょうか。(もちろん幕府側の豊臣恩顧大名に対する警戒心もあったでしょう。)

正則の広島藩は、毎年のように天下普請に動員されるようになります。名古屋城で正則が不平を言ったところ、加藤清正にたしなめられたエピソードはこの頃のことです。正則は江戸に留め置かれ、豊臣氏滅亡に際して、ほとんど何もできませんでした。

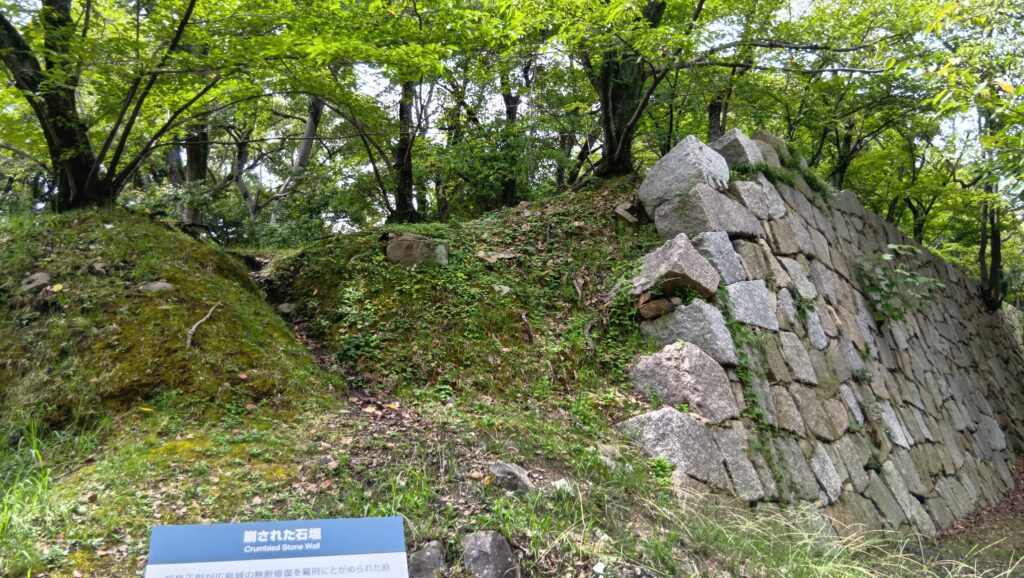

そして、1617年(元和3年)大洪水により広島城が損傷します。久々に帰国していた正則は、翌年から城の修繕を始めますが、かなり大規模なものだったようです(新規の普請も含む可能性)。豊臣氏滅亡後に出された武家諸法度により、その場合は幕府の許可が必要になっていましたが、その届け出が事後か、または手続きが滞留していました。(本多正純がわざと遅らせたという説は事実でないようです。)それが1619年(元和5年)になって秀忠の知るところとなり、一時は正純の取り成しによって、城の相当部分を破却することでゆるされることになりました(元和5年4月)。(本丸以外は全て破却、または新規普請分を破却という条件だった模様)しかし破却されたのは本丸の一部であり(人手不足という面もあり)、ついに元和5年6月、秀忠は正則を「改易」したのです。正則は一部破却でゆるされると思ったのか、もしくは開き直ったのでしょうか。

正則は、粛々とその決定を受け(そのときも江戸にいた)家臣は一糸乱れぬ行動で城を引き渡したそうです。そのため、「改易」後の行先が、遠方の津軽から、信濃川中島(4万5千石)に変更になりました(下記補足10)。ついでながら、後に宇都宮を改易された本多正純は、大幅に減らされた所領(由利本荘)も断ったため、流罪(横手にて幽閉)になってしまいました。

(補足10)「挙動厳正なりと世もって称嘆しければ、かの家人どもは、みな諸家より旧禄を加倍して召抱られしに、(福島)丹波一人はかたく辞して任をもとめず。入道して世を終りしとぞ(「徳川実紀」)

正則の同僚というべき黒田長政は、正則の改易後、大坂城普請を命じられ、その工事の遅れに関して、

・本拠の福岡城の天守・石垣を崩してでも間に合わせる

・(遅れているのに)追加の工事を承りたい

と将軍・秀忠に言上しています。「大名もつらいよ」といったところでしょう。(もちろん秀忠及び幕閣の側にも、家康なき後も絶対権力を確立するという事情があったでしょう。)

最も長かった浅野時代

正則が改易となった後は、和歌山から、浅野長晟(ながあきら)が、安芸と備後の一部42万石の領主として、広島城に入城しました。浅野氏はこの後、ほとんどが直系の藩主によって、江戸時代末まで比較的安定的な統治を行いました。浅野といえば、赤穂の内匠頭を連想してしまいますが、赤穂藩は長晟の弟の家系で、広島藩は本家だったのです。

長晟は、家老を要所に配置し、境目を守らせる体制を取りました。その中には、浅野の縁者でもあった桃山時代の大名茶人、上田宗箇がいました。彼は、和歌山時代の浅野家に来る前には徳島藩にいて、徳島城表御殿の庭園を造っています。広島藩では、浅野家の別邸・縮景園を作庭しました。

城の方ですが、長晟が入城早々に洪水が起こり、二の丸太鼓櫓が崩れて、再建されました。もちろん、改易事件のことがあったので、手続きは慎重に、建物も以前のままということでした。この後も、このようなことが繰り返しありました。デルタ地帯のお城の宿命でしょうか。

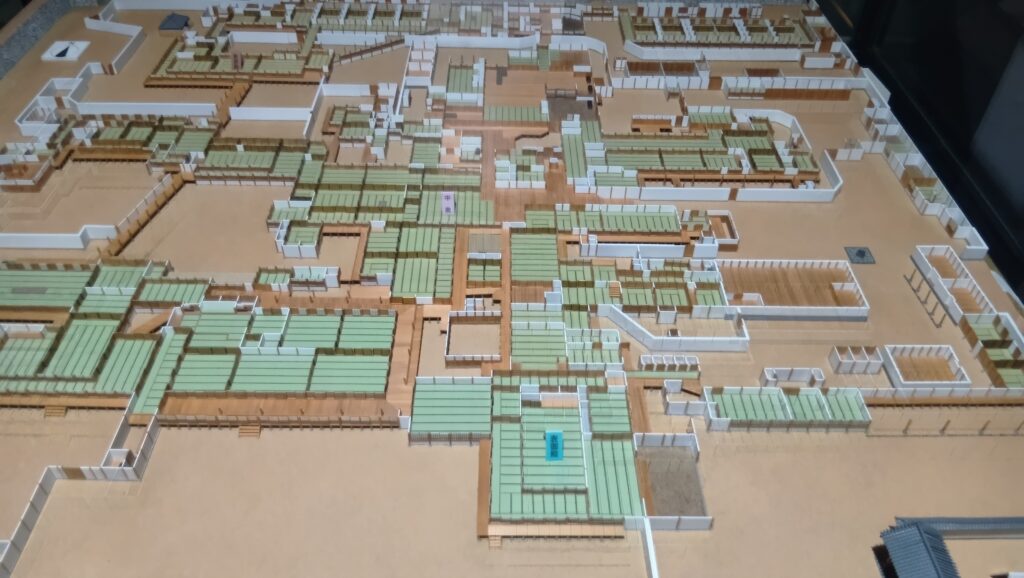

一方で、城の中心は、本丸御殿に移り、天守や櫓は普段は鍵がかけられていたそうで、藩主が天守に登りたいと言うと、大騒ぎになりました。本丸御殿は、儀式を行う表御殿、藩主公邸の中奥、私邸の奥などに分かれていました。5代藩主・浅野吉長は、世襲の家老が私邸で政務を執っていたのを改め、人材本位で抜擢した年寄が、御殿の役所で政務を行うようにしました。今でいう県庁のような場所になったのです。

広島城下は、ずっと整備が続けられていて、西国街道沿いに、城下町が発展しました。一方、農地を増やすための干拓も進んで、江戸時代のうちにかなり陸地が広がりました。

時は過ぎ、幕末になると広島藩は動乱の時を迎えました。幕府に反抗した長州藩に対して、幕府は征討を命じ、広島が最前線になりました。家康の想定が現実になったのです。広島には各藩の将兵が集まっていました。広島藩の実権は、改革派年寄の辻将曹が握っていましたが、戦いを避けることに努め、第二次征討ではなんと、幕府に対して出兵を断ったのです。こちらは、家康の時代とは様変わりです。

幕府は長州に敗れ、政局は京都に移っていき、広島藩は、薩長や土佐と盟約を結びました。新政権では広島藩から辻などが参与に登用されたのですが、なぜか明治維新後には、彼らの名前は外されてしまいました。改革が遅れ、十分な財政・軍備がなかったからとも言われます。なお、彼らに関する人事評定の記録も残っています(下記補足11)。

(補足11)重職中遊冶(ゆうや)二溺レ失役不少(明治2年1月人事稟議書記録より、「大久保利通文書」)

そして近現代、天守はどうなる?

明治維新後、広島城には日本陸軍の広島鎮台が置かれました。度重なる洪水対策の結果、城の辺りは安全とみなされたようです。そのため、天守など一部の建物以外は取り壊されていきました。全国の城が試練を迎えたときです。そして、南部に宇品港、中心部に広島駅が開業すると、城と広島に新たな役割が与えられました。大陸侵攻への前線基地です。日清戦争が起こると、兵士は鉄道で広島まで来て、港から船で輸送されたのです。なんと大本営まで、東京から広島城内に移されて、明治天皇が御座所に入りました。広島が臨時首都のようになったのです。以降、広島は軍都として栄えていきます。

太平洋戦争当時の広島城周辺は、軍関係の建物でぎっしりでした。この戦争では動員数も増えたので、一時天守も兵舎として使われたそうです。

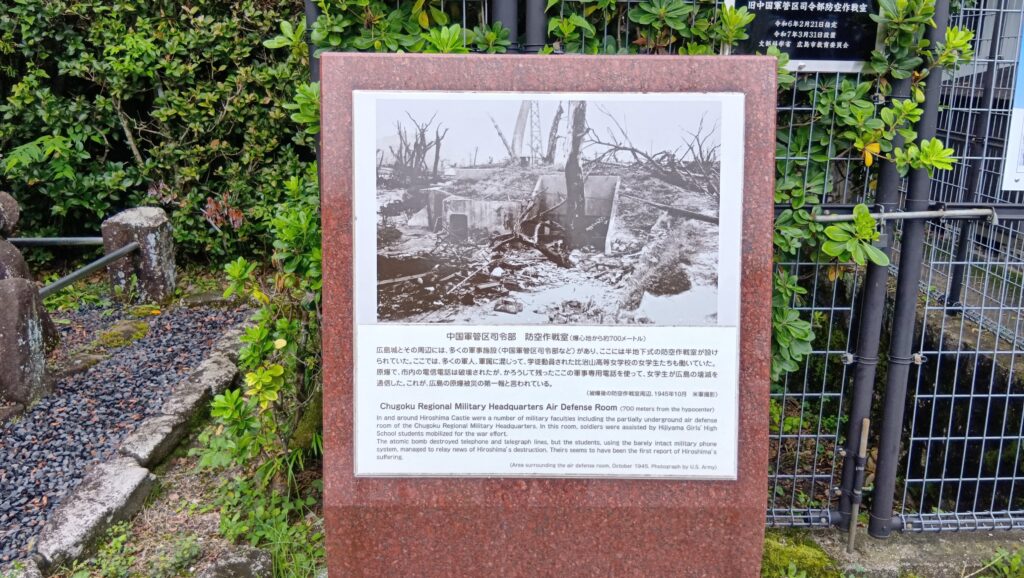

戦争末期、城内には防空作戦室というのがあって、女学生が動員されていました。そのうちの一人が、8月6日、午前8時13分に空襲警戒警報が出たという情報を受け取り、すぐ連絡をしようとした午前8時15分・・・

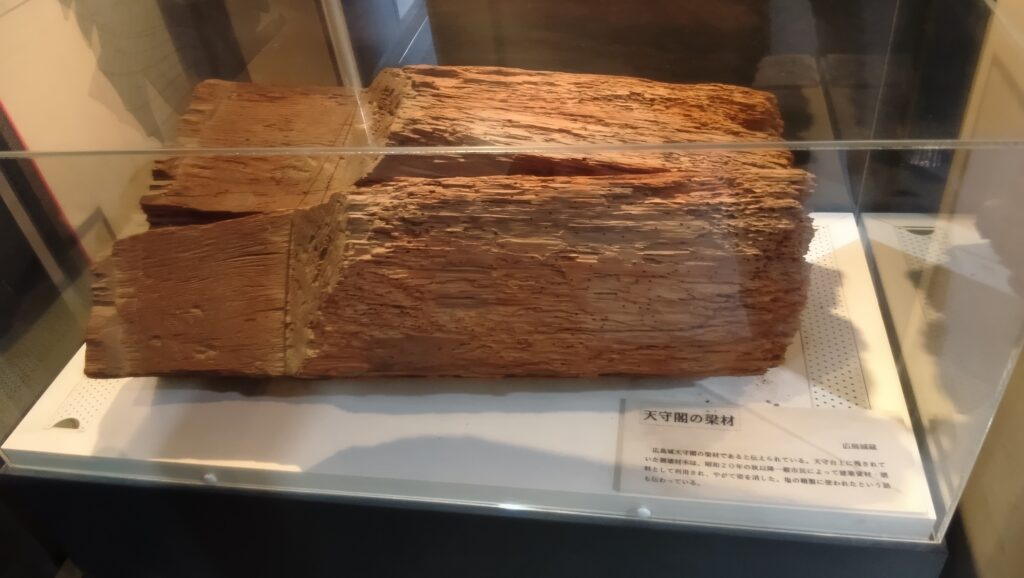

原子爆弾がさく裂し、何十万人もの人とともに、城も被災、天守は爆風で倒壊しました。火災のためではなかったのです。散乱した部材は、人々の生活再建の資材として使われたそうです。城の再建に使うどころではなかったのです、どんなに大変な状況だったのか、わかるような気がします。

戦後、広島は平和記念都市として生まれ変わりますが、被災して6年後には、城跡で行われた博覧会のシンボルとして、臨時に天守が建てられました。これがきっかけで、天守復元の運動が盛り上がり、被災後13年目に、現在私たちが見る天守が建てられました。火災に強いということでコンクリート造りになりましたが、当時は長く持つとも考えられていたそうです。今度は広島復興のシンボルになったのです。

1994年には、二の丸の建物も復元されました。こちらは、江戸時代以前の形の復元を目指し、木造で建てられています。

こうやって見てくると、この城に天守がなかった期間はほとんどなかったのです。ところで、これからもこの天守を眺めることができるのかというと、できるのです。現在広島市は、有識者会議を開いて、天守、小天守を含めた天守群の木造復元の検討を進めています。ただ、具体的な方針はまだ決まっていません。少なくともそれまでは今の天守を外から見学することになります。ただ、小天守も一緒に復元されることになれば、これはすごいと思います。