特徴、見どころ

北の丸と2つの貯水池

本丸から伸びている山の北峰にある北の丸にも行ってみましょう。その上部の部分もまた、低くはあってもきれいなラインの石垣によって囲まれています。

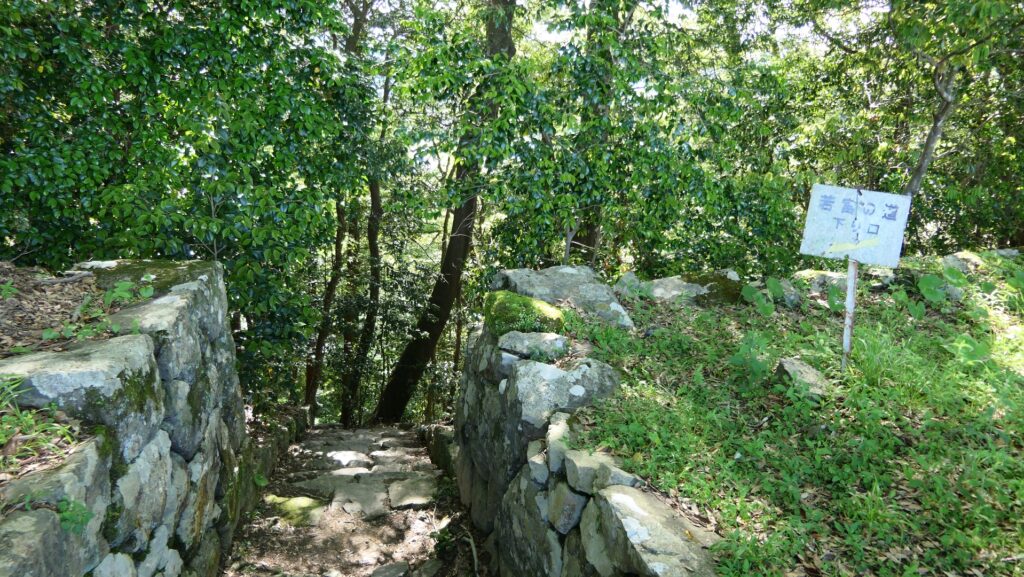

北の丸と本丸との分かれ目には、食い違いの石垣による門があり、ここが裏手の道(「若宮の道」と名付けられています)への出口となっています。ここから出て登山道を下っていくと、山の裏側の谷間にある2つの主要な貯水池に至ります。上方にあるのが「雄池(おんいけ)」、下方にあるのが「雌池(めんいけ)」です。これらの貯水池も石垣に囲まれていて、まさに城にとってのライフラインだったのでしょう。

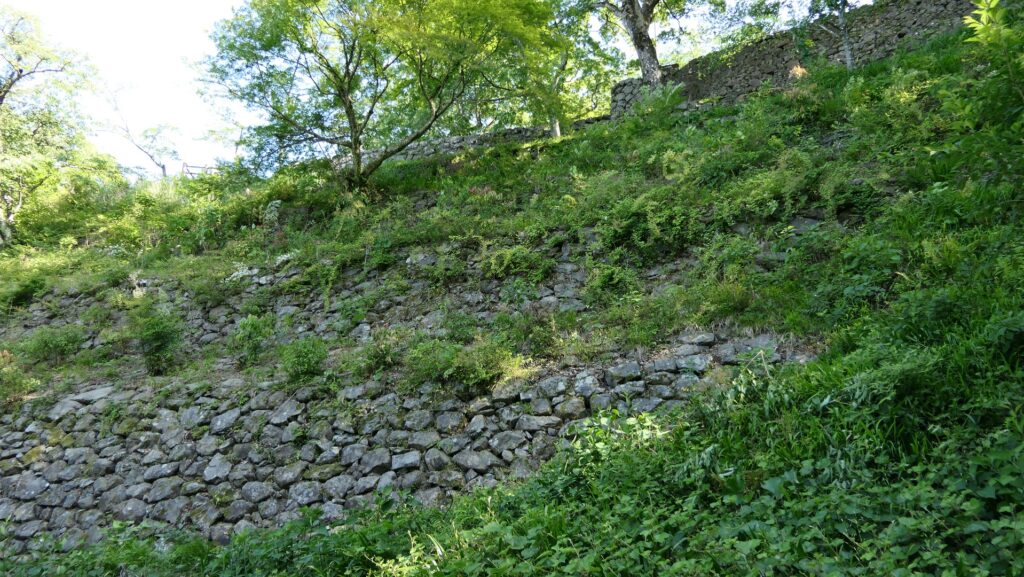

そこから登山道を少し登ってみると、北峰の中腹の周りを歩いてみることができます。ここでも道際に、基礎部分を支える石垣があるのがわかります。北の丸は、上部と基礎、両方にある石垣によって支えられているのです。北峰を回り込んで歩いていくと、本丸を支える見事な四段石垣が見えてきます。この石垣は最近になって2009年に発見されたそうです。

西側の防御拠点

西の峰上にも西の丸があります。本丸とは反対側の二の丸のとなりに当たります。西の丸と二の丸とは、石垣造りの狭い門によって隔てられています。また、西の丸は山麓から登ってくる翠明の道の終点でもあります。この場所は、城の西側の防御拠点だったのですが、現在では市街地をよく見渡せるもう一つのビュースポットとなっています。ここには、円形の石造りの基礎構造物が見られますが、城時代のものではありません。第二次世界大戦中にあった高射砲陣地の跡です。

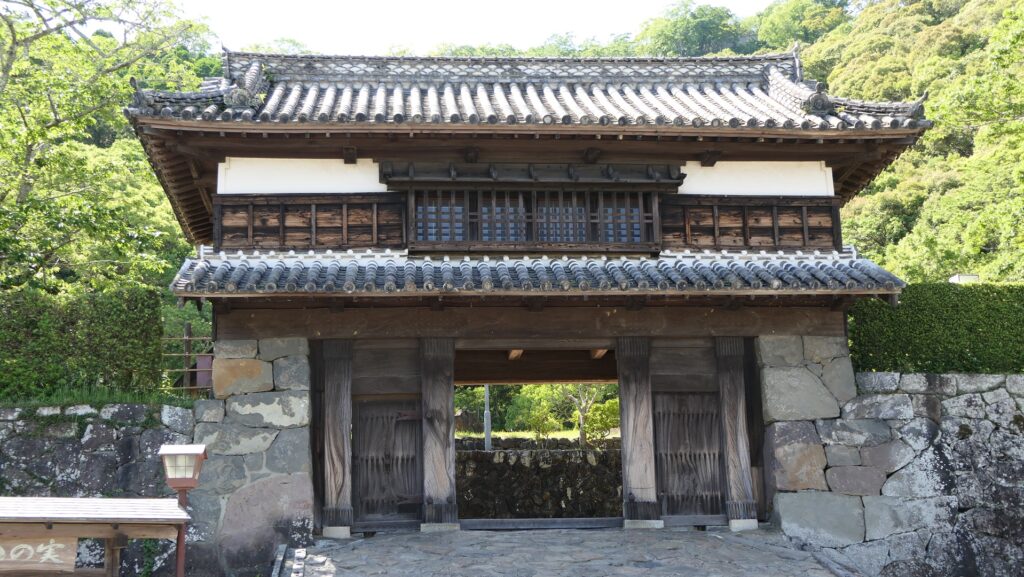

現存する御殿の門

山麓部分には三の丸櫓門があり、城の唯一の現存建物です。この門は、三の丸にあった城主のための御殿の入口として建てられました。門の奥の方、三の丸の内部は現在は空き地になっています。佐伯市歴史資料館はもう一つの城に関する見どころで、城や市の歴史、そして城を築城した毛利高政について学ぶことができます。資料館の前からは、頂上にすばらしい石垣を戴く山の姿を楽しむことができます。

城周辺の地図

その後

明治維新後、佐伯城は廃城となり、山上の全ての建物は撤去されました。その山上部分はやがて公園と毛利神社として使われました。佐伯市は2009年に山上部分の発掘を開始し、それにより佐伯城は江戸時代になってから新しく築かれた山城であると判明したのです。これは大変珍しいことでした。その結果、山上の城跡は直近の2022年に国の史跡に指定されました。山麓部分では長い間、御殿の一部分がその門とともに役所や学校として使われていました。しかし最後に残った御殿の玄関も、佐伯市民会館建設のために1969年に他所に移築されてしまいました。唯一残った門の建物は、佐伯市の文化財に指定されています。

私の感想

佐伯市の人たちは、故郷の町とその歴史に誇りを持っていると思いました。例えば日常生活においても、時間があって天気が悪くなければ、いつでも山の上の佐伯城跡に登ってみることができます。この城跡は市街地にとても近いからです。そして、美しい景色を眺め、健康にもよいですし、地元の歴史を学ぶことにもなるのです。佐伯市のようなところに住めたらなあと思います。

ここに行くには

車で行く場合:東九州自動車道の佐伯ICから約15分かかります。城跡の手前のところにビジター向けの駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR佐伯駅から大分バスに乗って、大手前バス停で降りてください。山麓は歩いて数分のところです。

東京か大阪から来られる方は、飛行機で大分空港に行き、そこから大分駅行きのリムジンバスに乗って、大分駅で日豊本線の電車に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・佐伯城、佐伯市観光ナビ

・「歴史群像179号、戦国の城 豊後佐伯城」学研

・「よみがえる日本の城20」学研

・「日本の城改訂版第14号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「佐伯城その1」に戻ります。

「佐伯城その2」に戻ります。