特徴、見どころ

Introduction

今回のスタート地点は、那覇空港です。ここから、琉球王国建国ストーリーに関わるグスクを見学していきます。「ゆいレール」が延伸したので、浦添城も首里城も気軽に行けるようになったのですが、尚巴志ゆかりの地は、沿線から離れた場所にあるので、レンタカーなどを使って訪れます。ご紹介する順番は、ゆいレールで行ける浦添城と首里城を続けるのではなく、建国ストーリーに沿って古い方からにします。

それでは最初の浦添城に向けて出発しましょう。空港からゆいレールに乗り込めば、最寄りの浦添前田駅に到着します。

浦添城 遺跡パート

浦添城跡は「浦添大公園」の一部(歴史学習ゾーン)になっていて、南エントランスから入っていきます。

駐車場の脇の坂を登って行くと、古そうな道になってきます。これが復元整備された、首里城と結ばれた石畳道の一部です。

登った先に、石垣が見えてきます。埋もれていたオリジナルの城壁の石垣が、発掘により姿を現したのです。

更に登って行くとその途中に、尚寧王が建てた、石畳道の完成記念碑(浦添城の前の碑)が復元されています。南側への展望が開けた場所で、遠くに首里城も見えます。

丘の上は、戦災や採石の影響で、遺跡はほとんど残っていません。正殿跡と思われる場所や、浦添尚家の屋敷跡と言われる石の基礎が残っています。

グスク内の祈りの場所であった「ディーグガマ(デイゴの樹があった御嶽)」の跡が残っています。沖縄戦のときは、住民の避難場所だったそうです。

丘の上からの景色を眺めてみましょう。説明パネルがあって「ハクソー・リッジ」とあります。激戦があった場所です。見晴しがいいことで、戦いの場になってしまったのです。景色を楽しむことができる世の中が続いてほしいです。

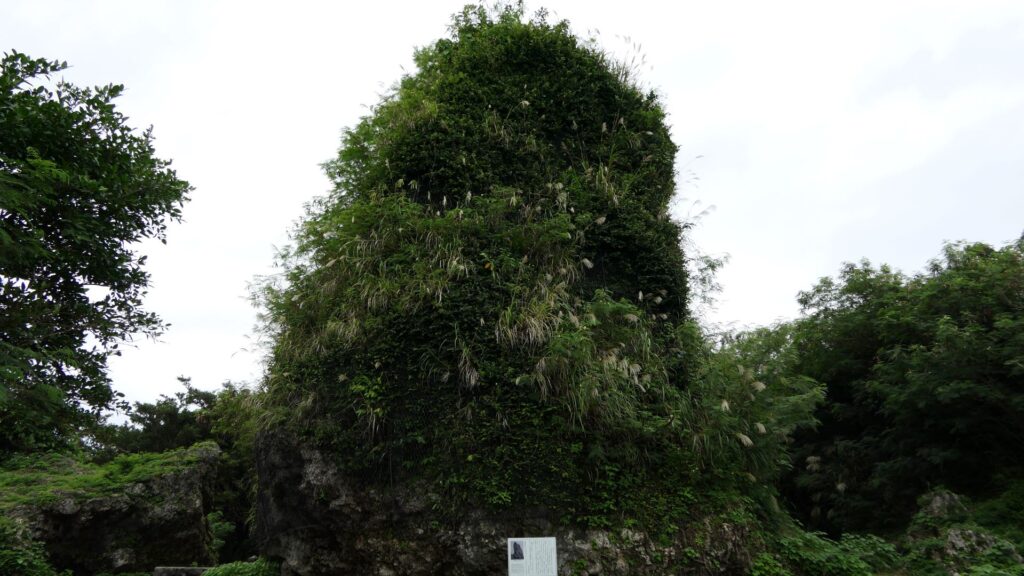

すこし遠くの方(東側)になりますが、この場所を象徴する見どころがあります。大きな岩が立ちはだかっています。ワカリジー、通称「為朝岩」です (米軍の通称「ニードル・ロック」)。その通称は比較的新しいもの(近代)のようですが、この岩も聖地の一つでした。浦添市で一番標高が高いところ(約148m)です。

遺跡見学の最後に、慰霊碑に行ってみましょう。来た方から反対側(北側)を下った所には、「前田高地平和の碑」があります。ここでの戦いで多くの犠牲者を出した部隊(第24師団32連隊)の慰霊碑です。

そして、ディーグガマ近くの、沖縄戦戦没者を祀った「浦和の塔」です。ここであったことを忘れないようにして、平和をお祈りしましょう。

浦添城 復元パート

次は、浦添城の復元されたアイテムを見に行きましょう。西側の方に下っていくと、復元された石垣の城壁が見えてきます。こんな城壁が何百メートルも続いていたのです。その周囲を巡っていた城壁を復元することが計画されています。

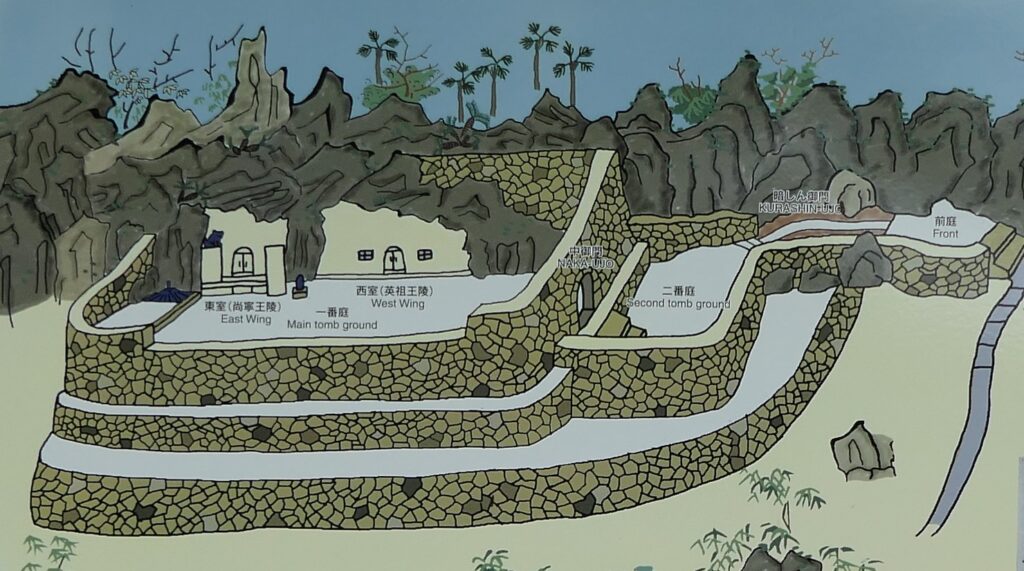

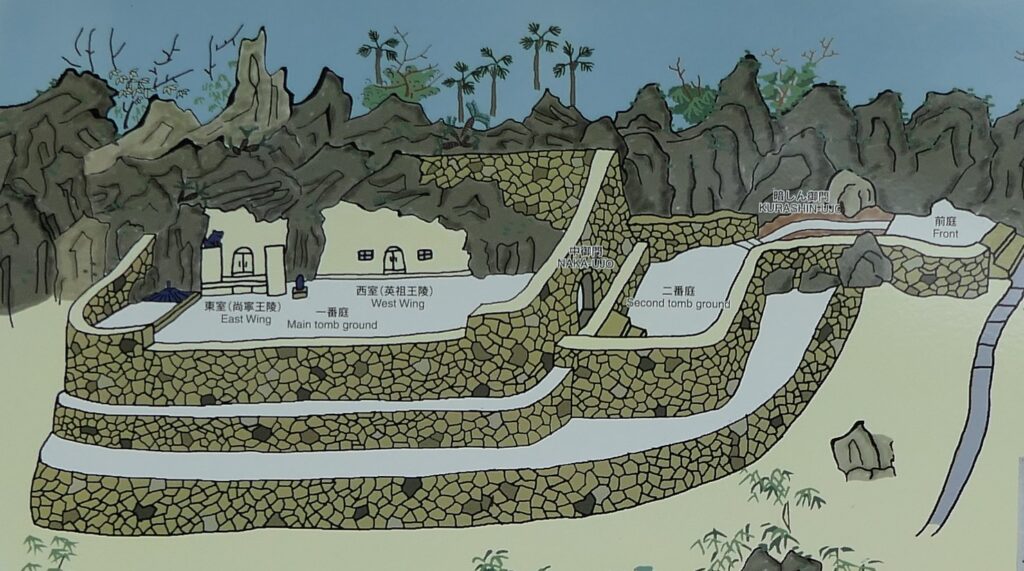

この城壁の下の方に復元された「浦添ようどれ」があります。「ようどれ」とは「夕凪(ゆうなぎ)」を表す言葉で、静かな場所・極楽を意味するとも言われます。ようどれに入ると、「暗しん御門(くらしんうじょう)」「二番庭(なー)」「中御門(なーかうじょう)」「一番庭」と進んで墓室の前までは見学できることになっています。(2024年11月下旬時点では「落書き事件」の影響で一時閉鎖中でした)

浦添ようどれの全景を眺めてみると、曲線の石垣が組み合わされていて、優雅で雄大に感じます。王城というのにふさわしい場所です

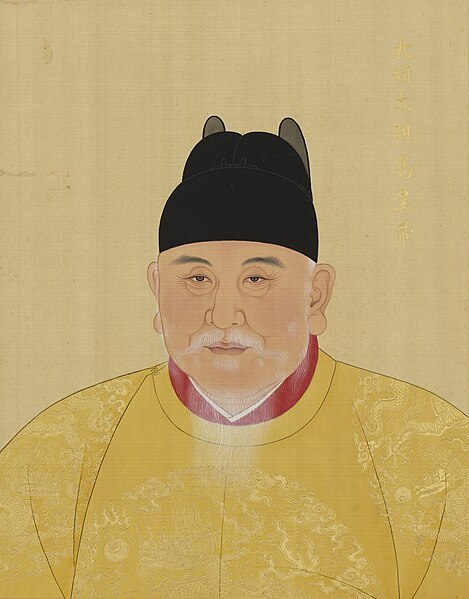

「浦添グスク・ようどれ館」では、普段でも入れない墓室(西室・英祖王陵)が再現されています。

中には3つの石棺(1号〜3号石棺)がありますが、調査の結果によれば(「浦添ようどれの石棺にみられる建築表現 と王陵の変遷」による)、最初は、洞窟の中に建物があって、木製の棺を使っていたそうです。それが、尚巴志王統(第一尚氏)時代以前に、石棺に置き替えられたとのことです。そして1号石棺の方が古く、あとの2つはデザインが似ているので同じ時期に作られた可能性があります。

それでは中に入ってみましょう。例えば、1号石棺の側面には仏像の彫刻があります。

2号石棺には、中世本土人の特徴(出っ歯)がある頭蓋骨が入っていました。こんなお墓に入れる本土人がやって来たのかもしれません。

3号石棺にはお骨まで再現されています。埋葬当初は、きれいな布にくるまれていたそうです。

尚巴志ゆかりの地へ

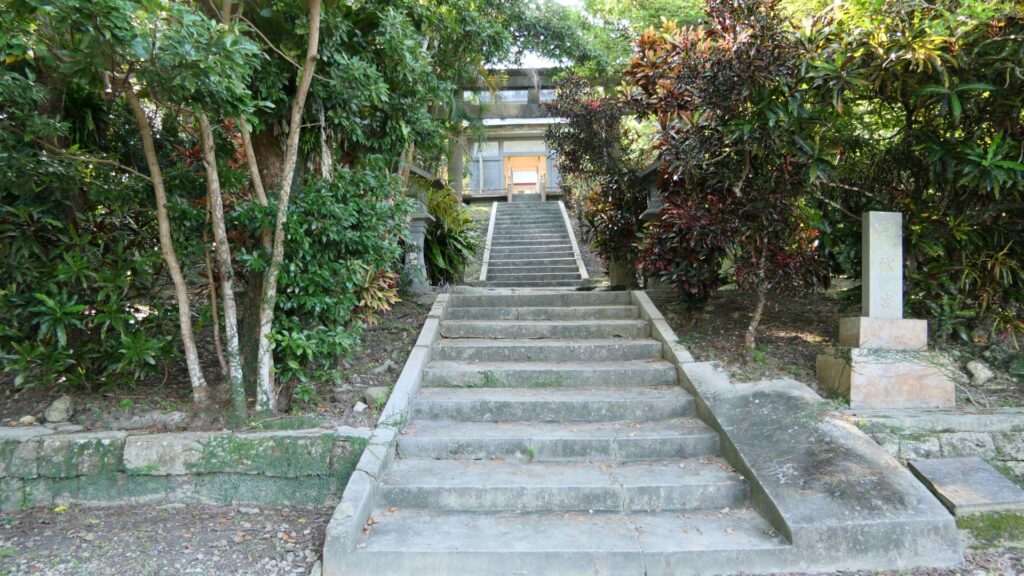

尚巴志の故郷、佐敷城(佐敷上グスク)跡に行ってみましょう。グスク一帯が神社になっています。尚巴志一族を祀るために「月代宮(つきしろのみや)」として建てられたものです。

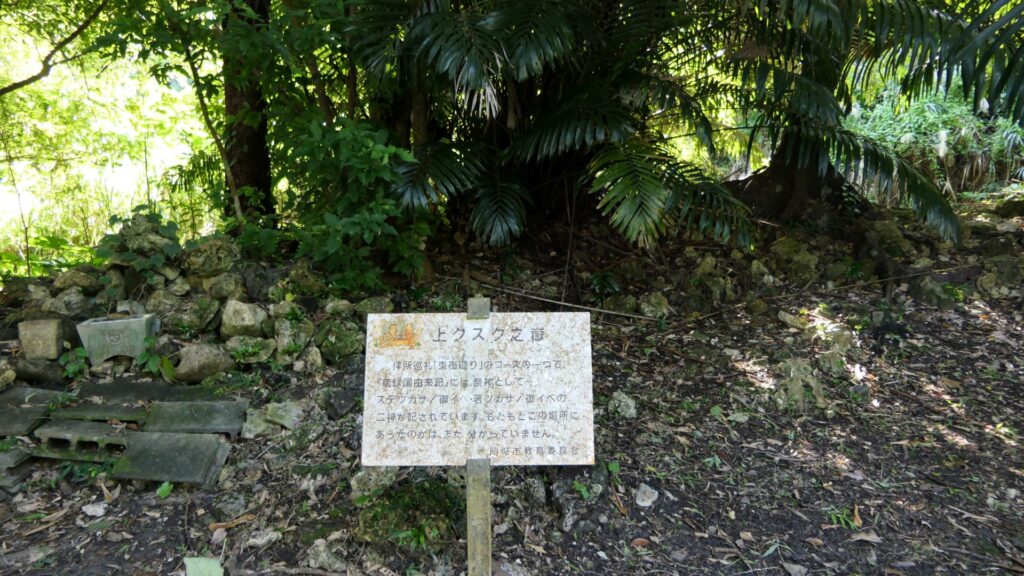

中腹のグスクの遺構があるところ(二の郭)まで登ると、神社への参道があります。遺構の説明は所々にはありますが、普通の神社と言われたら、そう思ってしまうかもしれません。

グスクとしては土造りで、他に見られる本格的な石垣は発見されていないそうです(土留めの石組は発見された)。この辺りでは石材が採れない事情もあったようです。お宮があるところがグスクの中心部で、尚巴志が住んでいたのでしょう。

木々の向こうには海が見えます。尚巴志が刀を鉄と交換したエピソードもあるので、交易をやっていたのでしょう。このグスクは、英雄の出身地としては地味かもしれませんが、尚巴志は、お金やパワーを、グスク以外のところに使っていたのではないでしょうか。

続いて、尚巴志の統一事業の足掛かりになった島添大里城の跡に行きましょう。高台にあって、広々としています。南山王国の本拠地だったとも言われています。

グスクの中心部に向かってみると、崩れた石垣が散らばっています。現在は公園になっていますが、戦中戦後に採石されてしまったとも、首里城建設のために持ち去られたとも言われています。

中心部の一の郭には、かつて正殿がありました。近くの一番高い所に拝所跡(ウティンチヂ)があります。物見台にもなっていたと思われます。

他にグスクらしい見どころとしては、「カニマン御嶽(うたき)」があります。

あと、おもしろいのは、グスクの外に設けられた「チチンガー」です。地下8メートルのところにある井戸です。現在も農業用で使われているそうです。井戸であっても、神聖な感じがします。

首里城の今

いよいよ今回最後の目的地、首里城です。龍潭の畔から眺めると、着々と再建が進んでいることがわかります。

さすが沖縄屈指の観光地、再建中でも賑わっています。有名な守礼門から入っていきましょう。

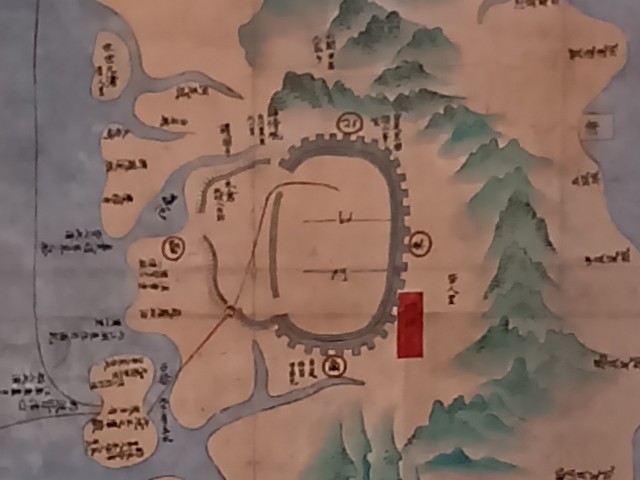

外郭の正門「歓会門」の前に来ました。首里城がこのような姿になったのは、15世紀後半の尚真王の時代です。尚巴志の頃はこの門はなかったのですが、琉球国最古の現存絵図(1453年「琉球国図」)によると、王城(首里城)には、石垣で囲まれた内郭と、柵や土塁で囲まれた外郭と思われる部分が描かれています。これは、石垣と土塁を併用した浦添城のスタイルを引き継いだとする意見があります。

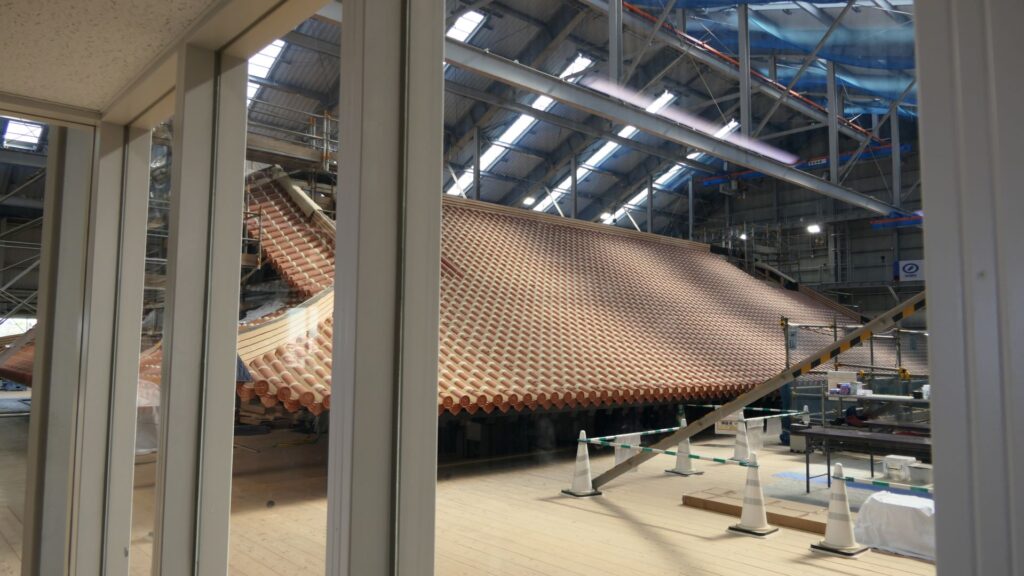

次は、内郭の正門「瑞泉門」です。ここからが、先に整備された範囲ということになります。漏刻門、広福門と進んで、グスクの中心部に入ります。ここから先は工事中で、大きな素屋根(すやね)は、風雨を防ぐために設置されています。

正面の奉神門は火災で損傷を受けましたが、修復されました。本来その先が御庭(うなー)なのですが、現在(2024年11月下旬時点)は復元工事の見学コースが設定されています。

見学コースでは、被災した建物の残骸、木材倉庫・加工場見学エリア、素屋根見学エリアなどを見て回ることができます。復元工事は、2026年秋の正殿完成を目指して進んでいます。

見学コースから出たら、首里城最高地点の 「東(あがり)のアザナ」に行ってみましょう。標高約140メートルあって、物見台だったところです。昔は見張りのための場だったのでしょうが、今は景色を楽しむ場になっています。

リンク・参考情報

・うらそえナビ

・沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)

・那覇市歴史博物館

・らしいね南城市

・首里城公園

・「県史シリーズ47 沖縄県の歴史/安里進著」山川出版社

・「日本人として知っておきたい琉球・沖縄史/原口泉著」PHP新書

・「琉球王国 -東アジアのコーナーストーン/赤嶺守著」講談社

・「琉球史を問い直す: 古琉球時代論/吉成直樹著」森話社

・「琉球王国の形成―三山統一とその前後/和田久徳著」榕樹書林

・「訳注 中山世鑑/首里王府編、 諸見友重訳」榕樹書林

・「尚氏と首里城(人をあるく)/上里隆史著」吉川弘文館

・「歴史群像144号 戦国の城 浦添グスク/上里隆史著」学研

・「沖縄の名城を歩く/上里隆史・山本正昭編」吉川弘文館

・「史跡浦添城跡整備基本計画書(平成 30 年度改定)」浦添市教育委員会

・「浦添ようどれⅠ 石積遺構編 史跡浦添城跡復元整備事業に伴う発掘調査報告」浦添市教育委員会

・「浦添市平和ガイドブック」平成27年4月版 浦添市

・「浦添ようどれの石棺にみられる建築表現 と王陵の変遷」高屋麻里子氏論文

・「石材と人間の民族的・歴史的関わり」神谷厚昭氏(沖縄県立博物館)論文

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。