立地と歴史

鍋島氏が佐賀藩の本拠地として整備

佐賀城は、現在佐賀県の県庁所在地である佐賀市にありました。この城はもとは村中城という名前で、戦国時代の16世紀に大きな力を持っていた龍造寺氏が築きました。ところが、1584年に沖田畷(おきたなわて)の戦いで島津氏に敗れてからはその力は衰えました。その代わりに龍造寺氏の重臣であった鍋島氏が力をつけ、ついには徳川幕府により佐賀藩主となったのです。鍋島氏は村中城を強化し、その城は17世紀初期のいずれかのときには佐賀城という名前に変わりました。

城の位置

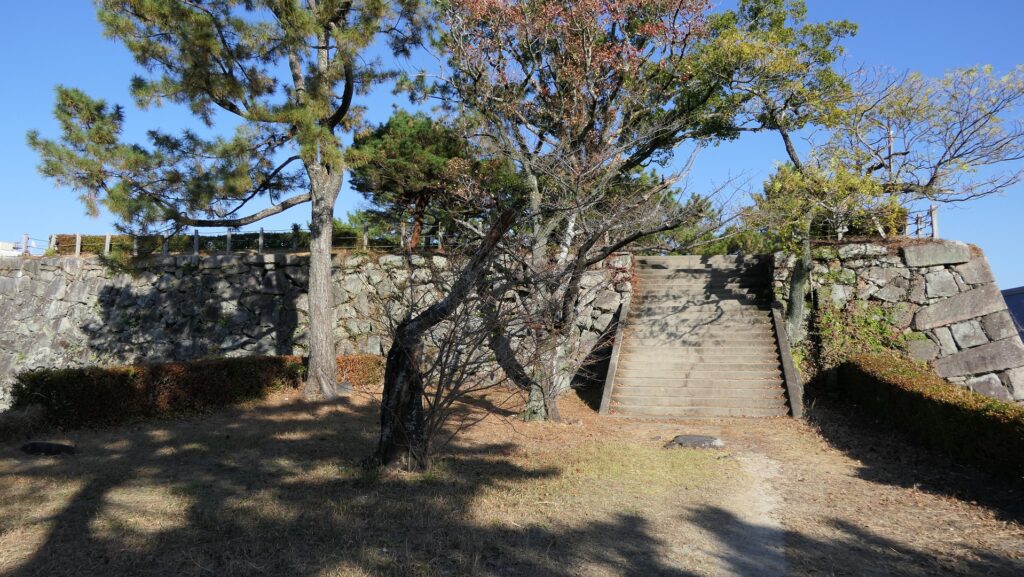

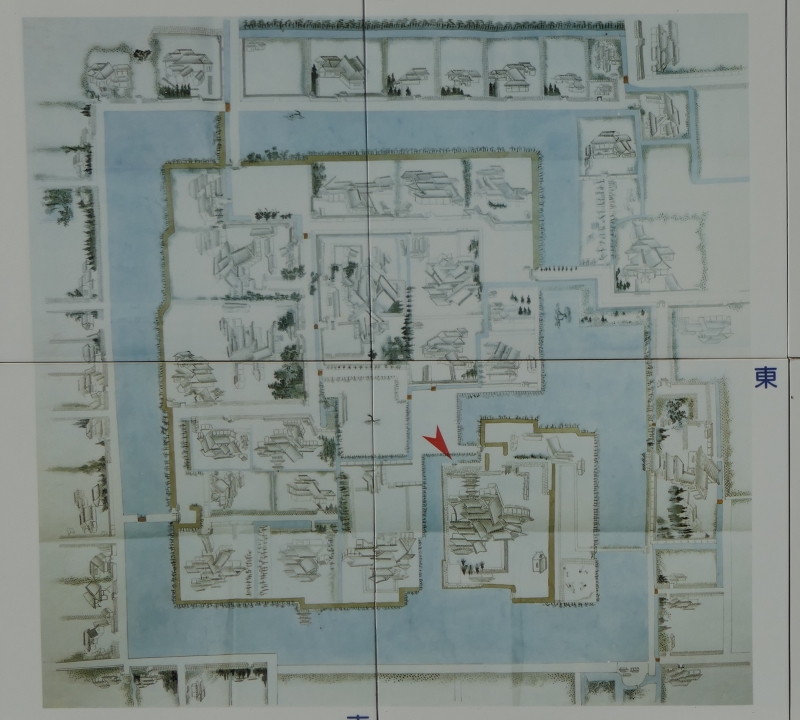

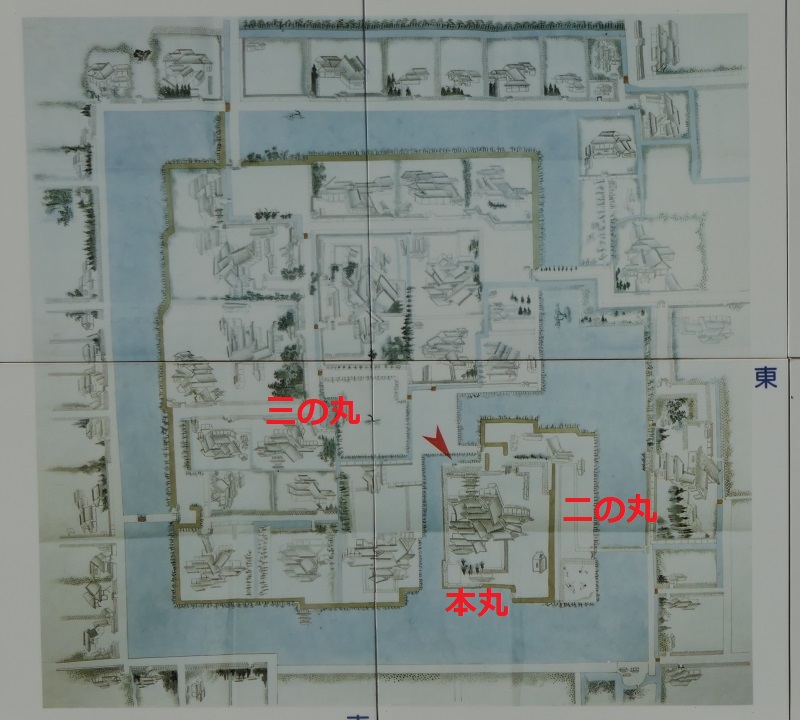

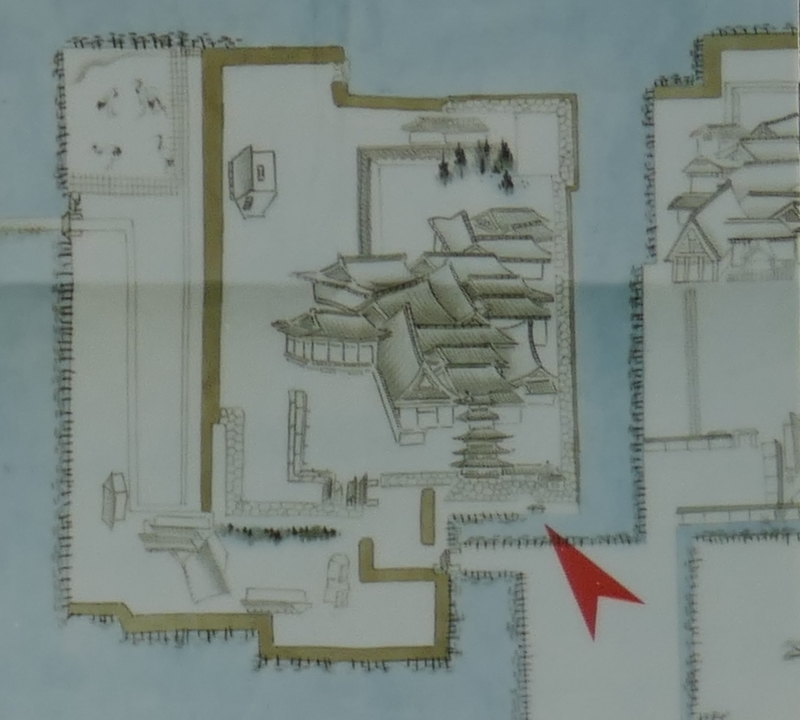

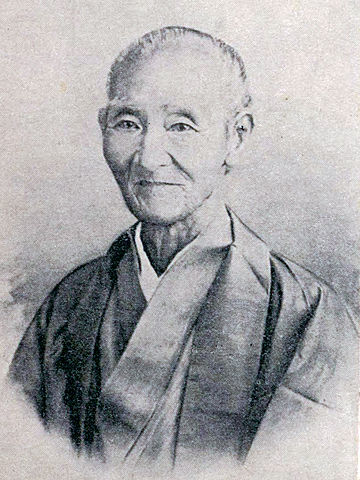

佐賀藩初代藩主、鍋島直茂肖像画、鍋島報效会蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) この城は、佐賀平野に流れる川沿いに築かれました。この城には、主には本丸、二の丸、三の丸があり、全体が広大な外堀に囲まれていました。本丸と二の丸は、城の南東部分にあり、直接つながっており、内堀によって三の丸と隔てられていました。石垣に囲まれていたのは本丸のみであり、その他の曲輪は土塁によって囲まれていました。本丸には天守がありましたが、その詳細はわかっていません。ほとんどの城の建物が1726年の大火により焼けてしまったからです。その後、本丸にあった城の中心部は二の丸に移りました。ところが、これもまた1835年の大火により燃えてしまったのです。

「佐嘉小城 内絵図」、現地説明板に加筆 上記絵図の本丸部分を拡大、天守と御殿が描かれている 鍋島直正が藩を近代化

江戸時代末期になって、佐賀藩と佐賀城が注目される時が来ました。佐賀藩は、当時日本で唯一公に認められていた国際貿易港であった長崎の警護役の任に就いていました。ところが、1808年のフェートン号事件においてその役目を果たせず、長崎に侵入してきたイギリス船の船員の横暴を許してしまったのです。その後佐賀藩は、第10代藩主の鍋島直正の指導により近代化を進めました。彼は、1837年に再建された本丸の新しい御殿から藩を統治しました。彼のリーダーシップの下、佐賀藩は西洋から最新の大砲を輸入し、彼ら自身により大砲を製造することを始めました。そして驚くべきことに、1853年にペリー艦隊が来航する前に、日本で初めてその大砲の製造に成功したのです。徳川幕府は直正に対し、ペリーの2回目の来航に備えて江戸湾に築造した品川台場 のために、その製造した大砲を提供するよう依頼しました。そして50基の大砲が供給されたのです。

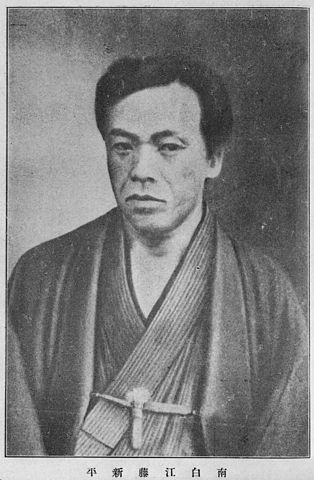

佐賀城跡にある鍋島直正の銅像 復元された本丸御殿 佐賀城跡にある輸入大砲の複製品 品川台場跡 佐賀藩は、近代的な軍事力を持っているがために、明治維新のとき、徳川幕府と新政府の両方から当てにされました。そしてついには新政府に味方することにし、薩摩、長州、土佐とともに、四大雄藩の一つとなりました。新政府が幕府を倒すことができた一つの理由は、佐賀藩が輸入したか製造した強力な大砲にあると言われています。直正は1871年に亡くなるまで、明治時代初期における最も重要な政治家の一人であったのです。直正はまた、引退する前に政府の重要ポジションに、部下の江藤新平を登用していました。新平は、教育、司法、議会制の考え方など、西洋の最新の社会システムを日本に導入し、国の近代化に資するよう努めました。彼は、しばしば近代日本司法制度の父とされています。

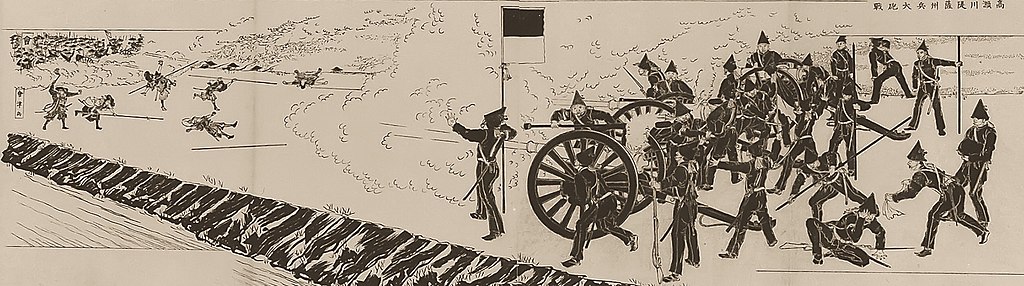

新政府軍の戦いの様子を描いた絵画 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 江藤新平肖像、「江藤南白 上 」より (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 佐賀の乱により城が焼亡

ところが、明治六年政変(1873年、征韓論政変とも言われています)が起こり、薩摩や長州の他の政治家たちによりその地位を奪われてしまいます。新平は、民主的選挙による議会開設を政府に要求し、佐賀に戻りました。薩摩出身で政府を主導していた大久保利通は新平の要求を認めませんでした。利通は、新平の卓越した能力に嫉妬し、それが利通を凌駕してしまうことを恐れていたとさえ言われています。利通は、新平が政府に対して反乱を企てているとの情報を流しました。また、佐賀に軍隊を派遣し、新平とその支持者たちが戦わなければならないよう仕向けました。1874年の佐賀の乱はこのようにして起こったのです。新平は政府軍に敗北し、今や独裁者と化した利通により、司法手続きなしに死に追いやられました。佐賀城はこの戦いの戦場の一つとなり、残念ながらその戦いの最中、火災によりほとんどが焼け落ちてしまいました。

大久保利通肖像 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 佐賀の乱の様子を描いた浮世絵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 「佐賀城その2」に続きます。