特徴、見どころ

破却の跡が残る北の丸

オリジナルの岩国城の中で、真の見どころは、実は本丸ではなく、ほとんど人が行かない北の丸だと思います。旧天守台石垣の脇の通路から本丸を出て、本丸と北の丸の間にある大きな空堀を渡るルートを進みます。城の創始者、吉川広家が敵が突然攻めてきても本丸を守れるよう、この空堀を設けました。

山城部分周辺の地図

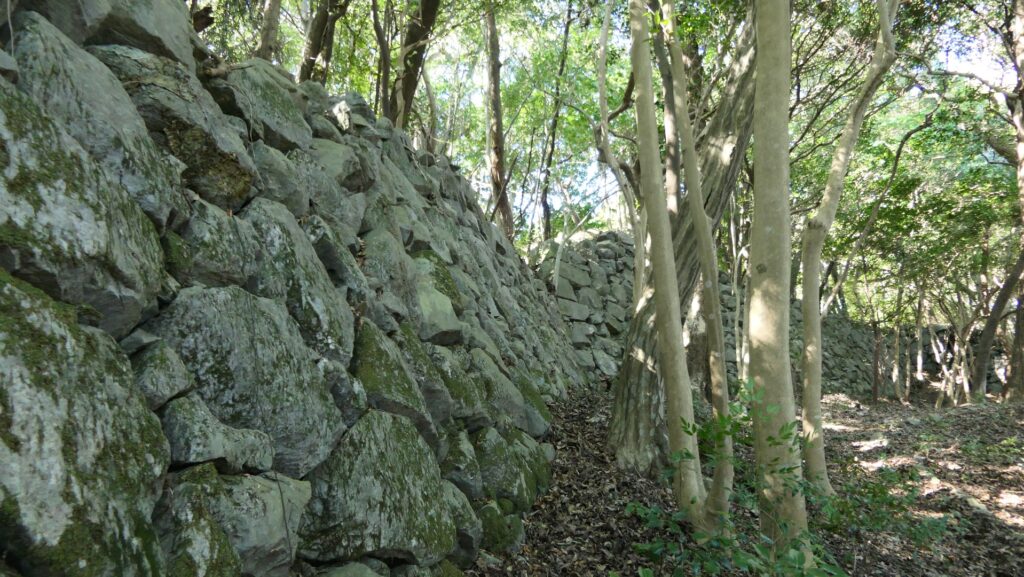

北の丸の内部は広場になっています。しかし、そこから曲輪の外側へ注意深く下っていくと、そこで見るものにびっくりするかもしれません。曲輪の西側周辺に、たくさんの大きな石が崩れ、横たわっているのです。一方、曲輪の東側周辺では石垣がまだ健在です。これは、吉川氏が山城部分をどのように破却したかを示しています。破却の最初の段階では建物のみを撤去したのですが、1638年の島原の乱が起こった後に、幕府が西日本の大名に、使っていない城の破却を徹底するよう命じたのです。吉川氏は、それにより石垣の一部(西側)を破壊したのですが、残りの分は恐らく居住に使っている方角(東側)に被害が発生しないよう残したのだと思われます(東側は城の正面にあたるので威厳を守るため残したとの意見もあります)。

山麓部分

山麓の以前居館だったところは、現在でも内堀に囲まれていて、吉香公園となっています。吉香神社がこの中に移設されています。神社の本殿は重要文化財です。錦雲閣(きんうんかく)という絵馬堂が区画の隅に立っていて、まるで櫓のように見えます。公園ができたときに建てられました。

山麓部分周辺の地図

その周辺にはいくつか武家屋敷がそのまま残っていて、散策をしながら見学できます。

私の感想

吉川広家は、戦わないという決断を下すことができる真の勇者だと思います。その当時の毛利氏の多くの関係者や、今日の歴史ファンの一部も、もし広家が関ヶ原の戦いに参戦していれば毛利氏が天下を握れたのではないかと文句を言っていますし、私もかつてはそうでした。しかし、それは正にギャンブルそのものです。広家の決断のおかげで実際に毛利家も今日まで続いているわけです。広家は、先を見通すことができる優れたリーダーだったのです。岩国城も同じく、広家の生き方のように、そのときの社会の要請に応えながら生き残っています。そのおかげで城のある地は錦帯橋とともに栄えているのでしょう。

ここに行くには

車で行く場合:山陽自動車道の岩国ICから約20分かかります。周辺に駐車場がいくつかあります。

公共交通機関を使う場合は、岩国駅か新岩国駅から錦帯橋行きのバスに乗り、錦帯橋バスセンターで降りて下さい。

東京か大阪から岩国駅まで:山陽新幹線に乗って、広島駅で山陽本線に乗り換えてください。

東京か大阪から新岩国駅まで:山陽新幹線に乗ってください。

リンク、参考情報

・岩国城、岩国の観光.com

・「よみがえる日本の城7」学研

・「うつけの采配(上下合本)/中路啓太著」中公文庫

これで終わります。ありがとうございました。

「岩国城その1」に戻ります。

「岩国城その2」に戻ります。