特徴、見どころ

様々な要素が詰まっている本丸

本丸はコンパクトで、全て石垣と水堀によって囲まれています。そのため、容易にその複雑なレイアウトが見て取れるでしょう。本丸の出入口は3つありますが、裏側の南の方角にある刎橋門(はねばしもん)以外の2つの門が通行可能です。

城周辺の航空写真、赤いマーカーは3つの出入口の場所を示しています

北側にある正面の本丸門は復元されていて、ここにも桝形があります。

もう一つの門は東側にある厩口門(うまやぐちもん)で、こちらも復元されています。この厩口門は簡単な構造ですが、周りにある石垣が巧みに曲げられていて、そこから銃や矢で攻撃することで門を守れるようになっています。

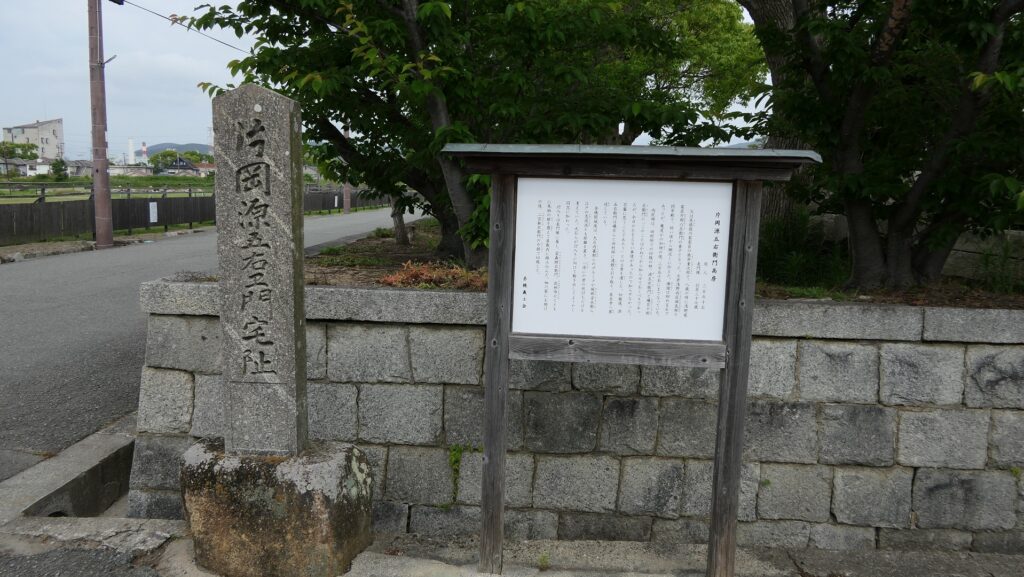

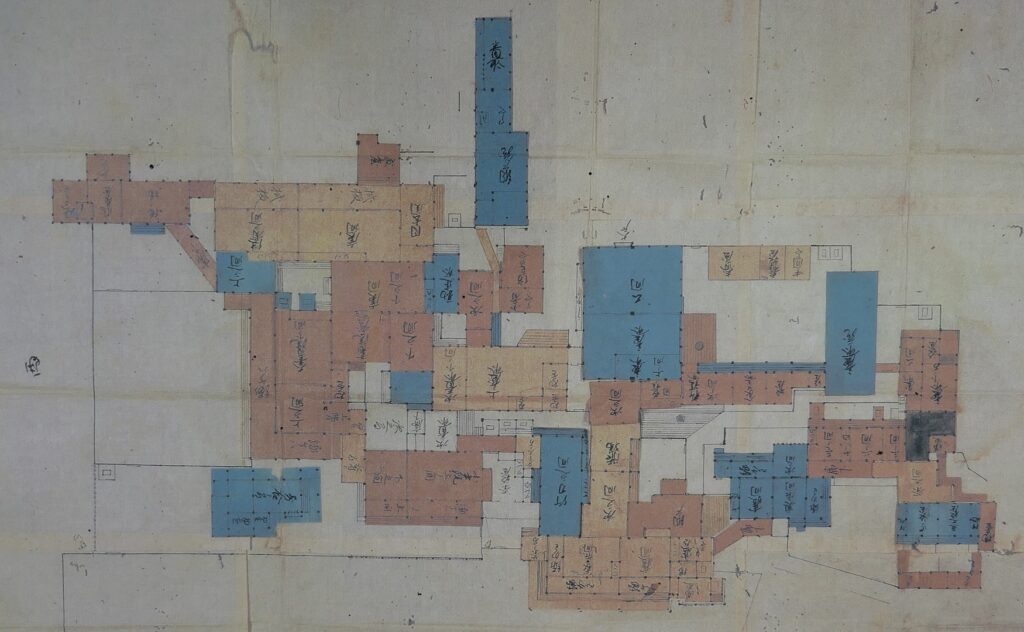

本丸内部には御殿があって、そこでは浅野内匠頭を含む歴代の城主が住んでいました。現在では、代わりに御殿の平面展示があり、そのレイアウトと、何という部屋があったのかわかるようになっています。

本丸の隅の方には、大きな天守台石垣が目立っています。天守台の上に登ることができ、そこから周辺の景色を眺めることができます。

また、本丸内には小さくも美しい池泉庭園があり、二の丸にある庭園とともに国の名勝に指定されています。

その後

明治維新後、赤穂城は廃城となり、城の全ての建物は売却されるか、撤去されていきました。ほとんどの堀も埋められ、他の城の土地とともに畑や住宅地になっていきました。本丸は1981年まで学校用地として使われました。大石神社は1912年に設立されています。城の復元事業は1935年に始まり、本丸前の堀が掘り返されました。それ以来、赤穂事件や四十七士の人気もあいまって、城の多くの建物や構造物が復元されています。城跡自体は1971年以来、国の史跡に指定されています。

私の感想

正直申し上げて、私はあまり赤穂事件の話が好きではありません。吉良を殺すためのまともな理由が見いだせないからです。ちなみに赤穂事件を基にした有名な忠臣蔵の芝居においては、浅野が吉良への莫大な賄賂を断ったり、吉良が浅野の妻への横恋慕を断られたために、吉良が散々意地悪したのを耐えかねた浅野が吉良を正面から切りつけた(史実では背後から)ことになっています。歴史家によれば、それが武士道(理由はなくとも、名誉と誇りにかけて、主君や藩に尽くす行為)なのだということですが、それが本当だとしても、なぜこの物語が現在の日本人にも人気があるのでしょうか。思うに、結局多くの日本人は今でも、江戸時代の武士たちと同じか似たようなメンタリティを持っているからではないでしょうか。現代の日本人も度々、生き残るために他に何の理由もなく、上司や会社に対して忠誠を尽くしているように見受けられるからです。更に推測するに、もしかすると大石は、自分の主君が乱心を起こしていたと知りつつ、それでも他にやり様がなかったのかもしれません。

ここに行くには

車で行く場合:山陽自動車道の赤穂ICから約10分かかります。城跡周辺にいくつか駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR播州赤穂駅から歩いて約15分かかります。

東京または大阪から播州赤穂駅まで:山陽新幹線に乗って、姫路駅で山陽本線に乗り換えるか、相生駅で赤穂線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・国史跡赤穂城跡(兵庫県赤穂市) 公式Webサイト

・「東大教授の「忠臣蔵」講義/山本博文著」角川新書

・「逆説の日本史14 近世爛熟編/井沢元彦著」小学館

・「よみがえる日本の城4」学研

・「日本の城改訂版第20号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「赤穂城その1」に戻ります。

「赤穂城その2」に戻ります。