立地と歴史

高知城前史

高知市の名前は、高知城に由来しており、四国の高知県の県庁所在地です。また高知城は、高知県で最も人気のある観光地です。この城には、大手門、本丸御殿、天守を含む多くの現存建物があります。この城は、大高坂山(おおたかさかやま)という低い山の上に築かれましたが、最初にいつ築かれたかはわかっていません。1588年、現在の高知県にあたる土佐の領主であった長宗我部元親が、岡豊城から、当時大高坂山城と呼ばれた高知城に本拠地を移しました。ところが、彼は大高坂山城にわずか3年滞在した後、浦戸城に再び移ってしまいます。この地域は雨が多い割には水はけが悪かったからと考えられています。

城の位置

山内一豊による築城

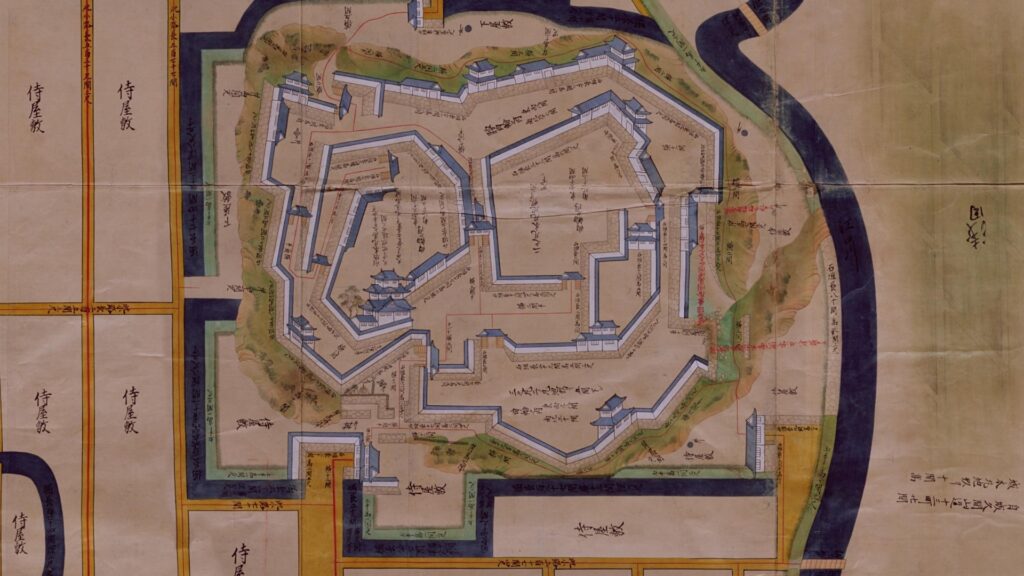

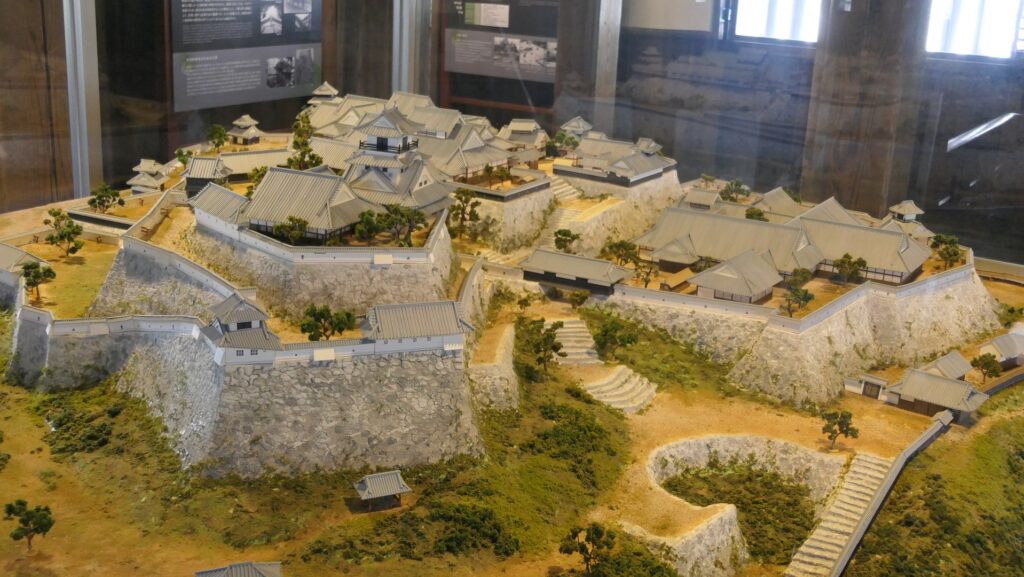

1601年、山内一豊(やまのうちかずとよ)が徳川幕府により、新しい土佐国の領主として抜擢され、土佐藩の初代藩主となりました。彼は、城下町を作るのに十分な広さがあった大高坂山城を再建し、そこを居城としました。城は、石垣や大規模な建物を築くなど、当時としては最新の技術を用いて築かれました。そして、城が完成した後は、高知城と改名されました。山内氏はこの城と土佐の国を、江戸時代を通して統治しました。

高知城の特徴

高知城には興味深い特徴がいくつかありました。第一に、この城には大雨が降っても適切に排水ができるよう、多くの石樋がありました。この仕組みは、日本の城ではとても稀であり、現在城を訪れても見ることができます。

次にこの城の天守は、望楼型というこの城を築いた時期にしては古い形式のものでした。一豊が、土佐国に来る前に住んでいた掛川城の天守に似せて作るよう望んだからだと言われています。このため、現代になって掛川の人たちが掛川城の天守を復元するときには、高知城の現存天守の設計を参考にしました。

天守を含むほとんどの城の建物は、不幸にも1727年の大火により焼け落ちてしまいます。土佐藩がその大火の後城を再建するときには、天守を新しい形式ではなく、最初のものとほとんど同じように作り、1749年に復興しました。これは恐らく幕府が土佐藩に対して、元の形式による再建しか許さなかったからとも、土佐藩の藩士たちが創始者である一豊が建てたものを慕っていたからとも言われています。この天守はまた、天守台石垣の上には立っておらず、山の上にある本丸御殿に直接つながっていました。この点も、古い城の形式を残していると言われています。

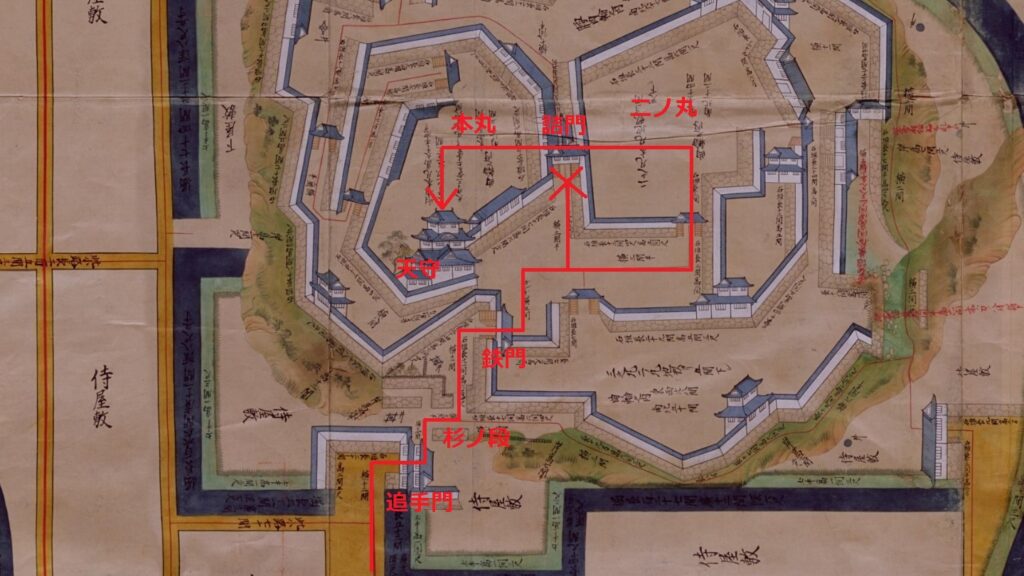

この城には防衛のために、建物と自然の地形両方を活用していたという特徴もあります。もし、敵が天守に迫るために城を攻撃した場合、山の中腹周辺に築かれた杉の段と二ノ丸を通り過ぎる必要がありました。更に、敵が二ノ丸に入る前に鉄門(てつもん)を通るときには天守が間近に迫り、その近くにある詰門がまるで天守のへの門にように見えたのです。ところが、この門は単に本丸と二ノ丸をつなぐ渡り櫓だったのです。敵は決してその場所からその櫓を渡ることはできません。これは、城の中心部に敵を寄せ付けないための巧妙な仕掛けでした。