特徴、見どころ

復元天守からの眺め

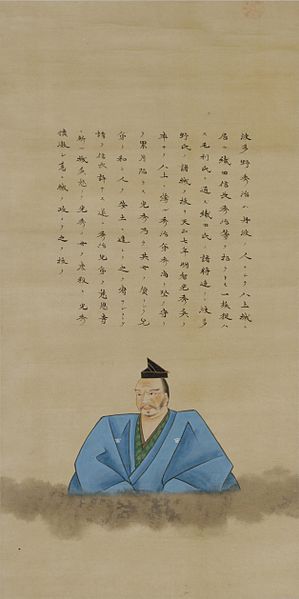

現在の天守は復元されたとはいっても、実際には近代的なビルであり、歴史博物館と展望台として使われています。天守の中では明智光秀のことや城の歴史を学ぶことができます。最上階からは、城周辺の市街地の景色を眺めることができます。例えば西の方には、住宅地となった元二の丸地区の向こうに、市役所となった三の丸が右側に、公園となっている伯耆丸が左側に見えます。

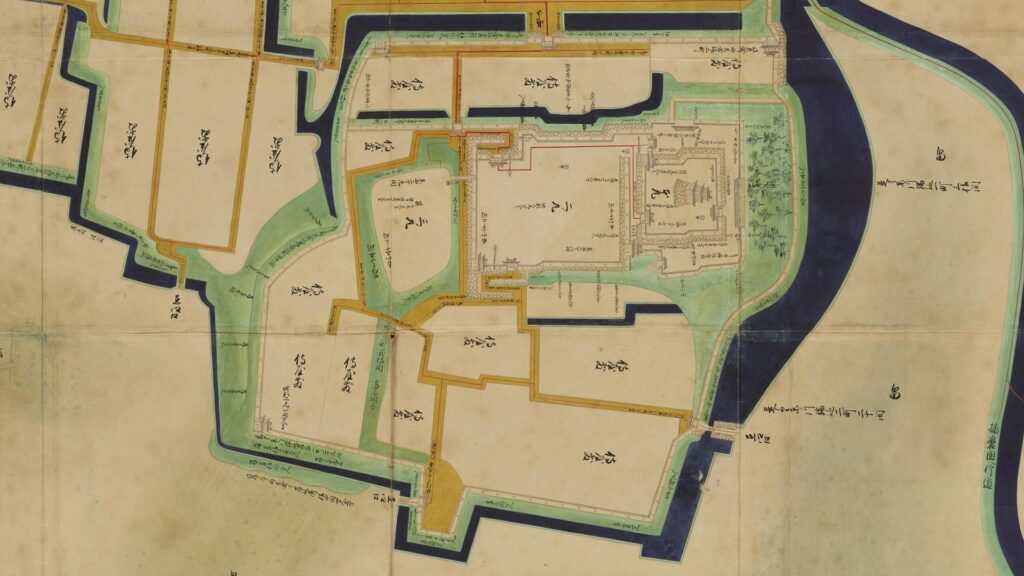

城周辺の地図

北の方には、由良川と光秀が築いた川に沿った堤防が見えます。その堤防は「明智藪」と呼ばれていますが、この名前は、光秀が堤防を強固にするために竹を植えたことに由来します。

唯一の現存建物

もう一つの城の見どころは、唯一の現存建物である銅門番所(あかがねもんばんしょ)で、現在は本丸の中にあります。この建物はもともと二の丸の中にあったのですが、二の丸が撤去されてしまったために現在地に移されました。参考に、銅門そのものは、市内の正眼寺(しょうげんじ)に移され山門として使われています。

城周辺の地図

その後

明治維新後、福知山城は廃城となり、天守を含む城のほとんどの建物は撤去されるか移設されました。二の丸については、旧日本陸軍の第20歩兵連隊が駐屯地と演習場の移動の利便のために破壊したと言われています。一方、福知山の人たちは長い間、天守が復元されることを願っていました。その天守の復元は、江戸時代の城絵図が見つかったのをきっかけに1968年に検討が始まりました。一時、予算不足の問題に陥りますが、市民からの寄付もあり1986年に完成しました。最終的には費用の半分以上が寄付により賄われました。

私の感想

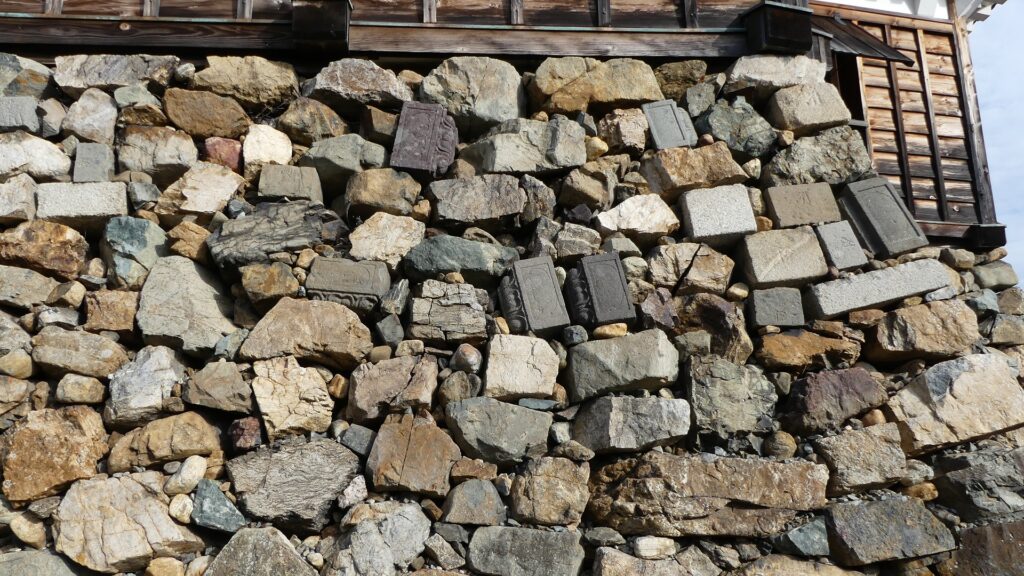

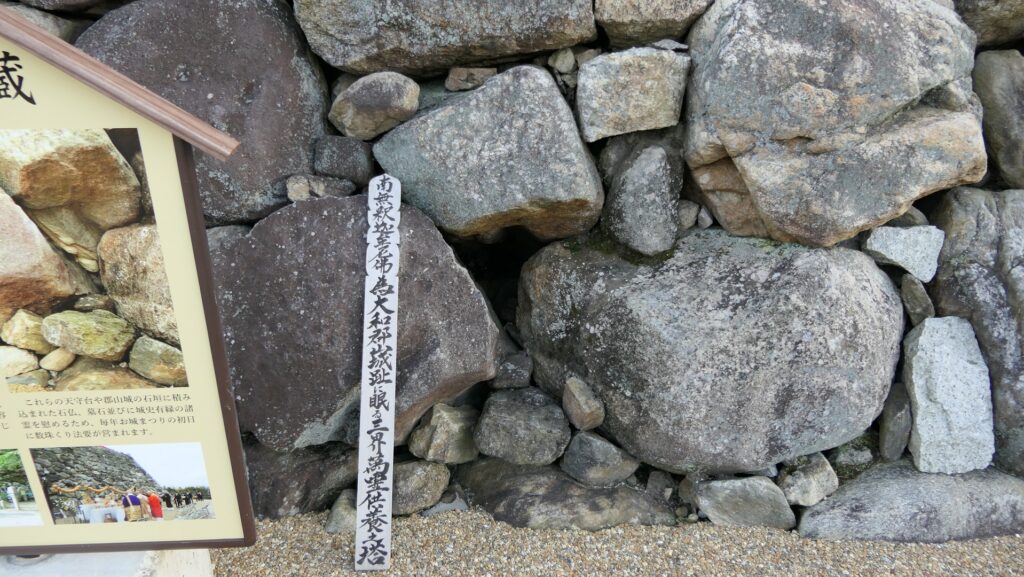

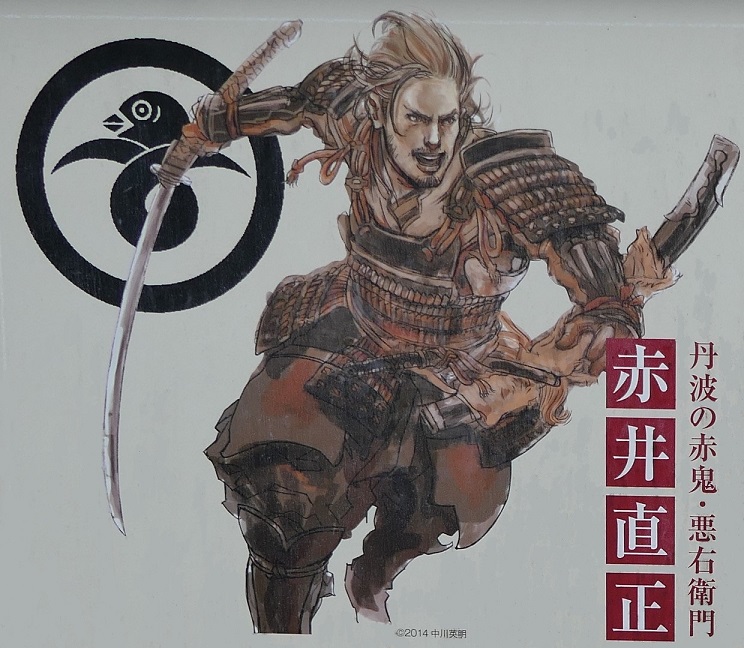

光秀が本能寺の変を起こした理由としてよく言われていたのは、信長と光秀との性格の違いでした。信長は革新的だったのに対して、光秀は伝統を重視していたというのです。しかし、福知山城の天守台石垣を見る限りの話ですが、光秀は信長の城郭建築の方針に従っていたように思えます。つまり、城の建設を急ぐためには仏教のために使われていたものでも何でも使うということです。正直に言わせていただくと。墓石を石垣のために使うということには少々違和感を感じます。当時の人たちにとっては、尚更だったのではないでしょうか。光秀は、忠実な信長への追随者だったと思います。最近提示された推論では、信長が四国征伐を行うにあたり、光秀の立場が危うくなっっていたということです。信長が光秀の意見(長宗我部氏を支持する)を退け、ライバルの秀吉の意見(三好氏を支持し、長宗我部氏を倒す)が採用されたのです。その四国征伐が行われる直前に、本能寺の変が起こったのです。光秀の決断の理由が明らかになるのではないかと期待します。

ここに行くには

車で行く場合:舞鶴若狭自動車道の福知山ICから約3kmのところです。城がある丘の脇に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR福知山駅から歩いて約15分かかります。

東京から福知山駅まで:東海道新幹線に乗って、京都駅で山陰本線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・福知山城 明智光秀が築いた城、福知山市

・「明智光秀・秀満:ときハ今あめが下しる五月哉/小和田哲男著」ミネルヴァ書房

・「明智光秀の城郭と合戦/高橋成計著」戒光祥出版

・「よみがえる日本の城19」学研

これで終わります。ありがとうございました。

「福知山城その1」に戻ります。

「福知山城その2」に戻ります。