立地と歴史

結城氏の支城として築城

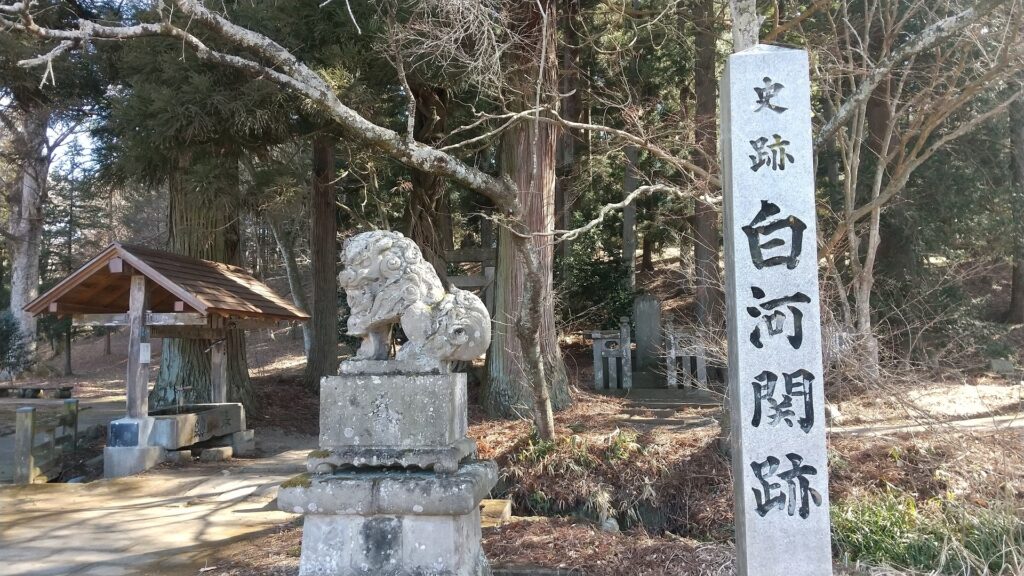

現在の白河市に当たる白河地域は、東北地方の玄関口となっています。古代にはこの地域に、有名な「白河の関」がありました。白河小峰城は最初は14世紀に結城氏によって築かれ、当時はシンプルに小峰城と呼ばれていました。結城氏は白川城という別の城を居城としていました。彼らはもともと、13世紀に南の関東地方から移住してきたのです。小峰城は阿武隈川沿いの丘の上に、本拠地を守るための支城として築かれました。小峰城は後に本拠地よりも有名になり、こちらも白河城(「川」と「河」は同じ意味)と呼ばれるようになりました。名称の混乱を防ぐために、一般的には、2つの白河(川)城を区別して、2つ目の白河城を、白河小峰城と呼んでいます。

白河市の範囲と城の位置

丹羽長重が近代的な城に大改修

結城氏は、16世紀終わり頃の天下人、豊臣秀吉による国内統一事業の間、不幸にも改易されてしまいました。その後白河小峰城は、上杉氏や蒲生氏に引き継がれ、支城として使われました。城の基本的構造はこの間に完成したと言われていますが、大半の部分はまだ土造りでした。1627年、城にとって画期的な出来事が起こりました。丹羽長重が白河藩の初代藩主としてやってきたのです。長重の父親は丹羽長秀で、織田信長の下で、日本の近代的城郭の始祖、安土城の普請総奉行を務めました。長重は、北陸地方の大名だったとき、1600年の天下分け目の戦いでは西軍に属しました。しかし西軍は、徳川幕府を設立することになる東軍に敗れてしまいました。そのため、長重は幕府により一時改易となりました。しかし1603年には独立大名に復帰します。その理由の一つとして、長重が父親から引き継いだノウハウや人脈によって、築城の名手だったことが挙げられるでしょう。

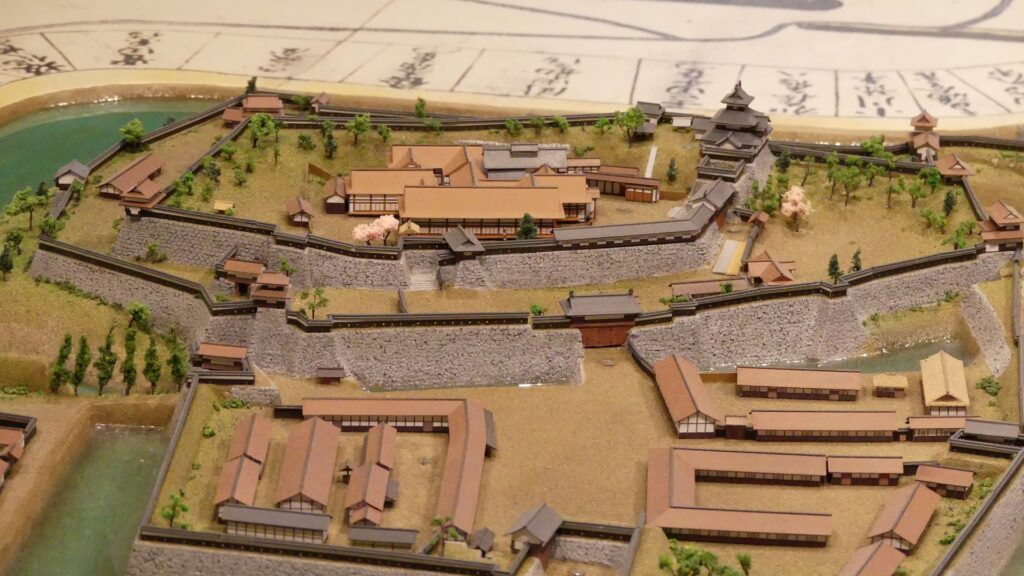

長重は、1629年から1632年の間、城の大改修を行いました。また、幕府は長重に、北方の東北地方に展開していた多くの外様大名を監視するために、強力な城を築くことを期待しました。長重はこれまであった城に、石垣、水堀、櫓、館などを築きました。また、阿武隈川の流れを城の北西側から北側に付け替え、城の用地を広げ、北の方角に対する防御力を強化しました。また、本丸の北東隅には三重櫓が建てられ、北方の奥州街道を見張っていました。三重櫓は14mの高さがあって、城のシンボルとなりました。初期段階においては、天守とも呼ばれたのですが、その呼び方はされなくなりました。それは、将軍の本拠である江戸城の天守が1657年に焼けてしまい再建されなかった後のようです。白河藩は、将軍との関係を考慮してそうしたのでしょう。

松平定信による改革

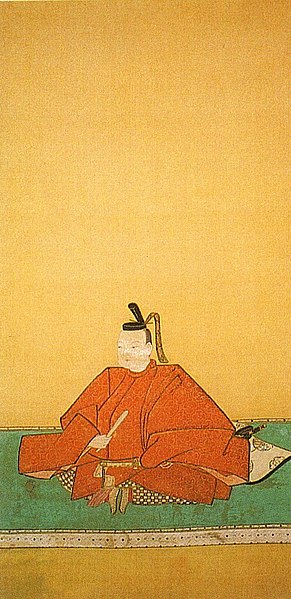

城と藩は、榊原、本多、(奥平)松平、(結城)松平など、いくつもの譜代大名家に引き継がれました。白河地域を含む東北地方は、その当時は肥沃ではなく、度々冷害、干ばつ、洪水などによる被害を受けました。したがって、白河藩はいつも財政問題を抱えていました。1783年、(久松)松平定信が藩主となり、改革を始めます。彼の基本方針は質素倹約でした。また、藩士には学問と武芸を、農民には増産を奨励しました。特に彼の社会政策は優れていました、例えば、1780年代の天明大飢饉のときでも、農民たちを救い、幼児の養育支援を行いました。定信はついに1787年には幕府中枢で老中首座となり、寛政の改革を実行しました。彼はまた、城の建物の詳細図面を作らせ、後の世に残しました。これが現在の私たちにとって、思ってもみなかった幸運をもたらします。

白河口の戦いで落城

1823年に、阿部氏が最後の藩主となりました。阿部正外(あべまさとう)は幕府中枢の職にありましたが、1866年に政策の失敗により地位を追われてしまいました。その結果、白河地域は無主の地のようになり(公式には幕府天領)、これが城にとって大不幸につながります。明治維新が起こった1868年、徳川幕府を倒した新政府と、まだ幕府を支持していた多くの東北諸藩が対立し、戊辰戦争が始まりました。新政府軍の最初の攻撃目標は、東北地方の入口である白河地域でした。東北諸藩の同盟軍は、白河地域と白河小峰城を共同で守らなければなりませんでした。

ところが、白河小峰城には新政府軍が攻めてくる南方に弱点がありました。城から1km前後離れた3箇所の丘上に重要拠点(稲荷山、立石山、雷神山)があり、そこを占領されたら城を大砲によって狙われてしまうのです。更には新政府軍は、同盟軍より新式の銃によって武装されていました。同盟軍はまた、優秀な指揮官がいないために統制を欠いていました。5月1日、白河口の戦いが起こり、新政府軍は3つの丘を占拠しました。同盟軍の兵士や城は狙い撃ちされ、たった一日で壊滅、落城してしまいます。三重櫓を含む多くの城の建物もその過程で焼け落ちてしまいました。その後、同盟軍は何度も城を奪還しようとしますが、全て失敗しました。その理由の一つには、同盟軍が撤退して反撃をしてきた北の方角に対しては、城が強力な防御力を持っていたからなのかもしれません。

城周辺の起伏地図

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。