立地と歴史

独立した淡路国に築かれた城

洲本城は、日本の本州と四国、そして2つの細い海峡(明石海峡と鳴門海峡)に挟まれた淡路島にありました。また、淡路島は播磨灘、大阪湾、紀伊海峡にも囲まれています。この島は、日本の中心とされた京都にも近く、近代以前には、特に海上交通をコントロールしたり監視したりするための重要な拠点と見なされていました。その結果、淡路島は、淡路国として独立した国となっていました(現在では兵庫県の一部となっています)。

城の位置戦国時代の16世紀、三好氏の配下であった安宅(あたぎ)氏が最初に洲本城を築き、水軍を率いました。しかし、安宅氏は1581年に天下人の豊臣秀吉に降伏しました。秀吉は(一旦仙石久秀にこの城を与えますが)最終的には1585年に、部下の脇坂安治(わきざかやすはる)を洲本城に送り込みます。安治は、大洲城に転封となる1609年までの24年間、洲本藩の藩主としてこの城を統治しました。

脇坂安治が大幅に強化

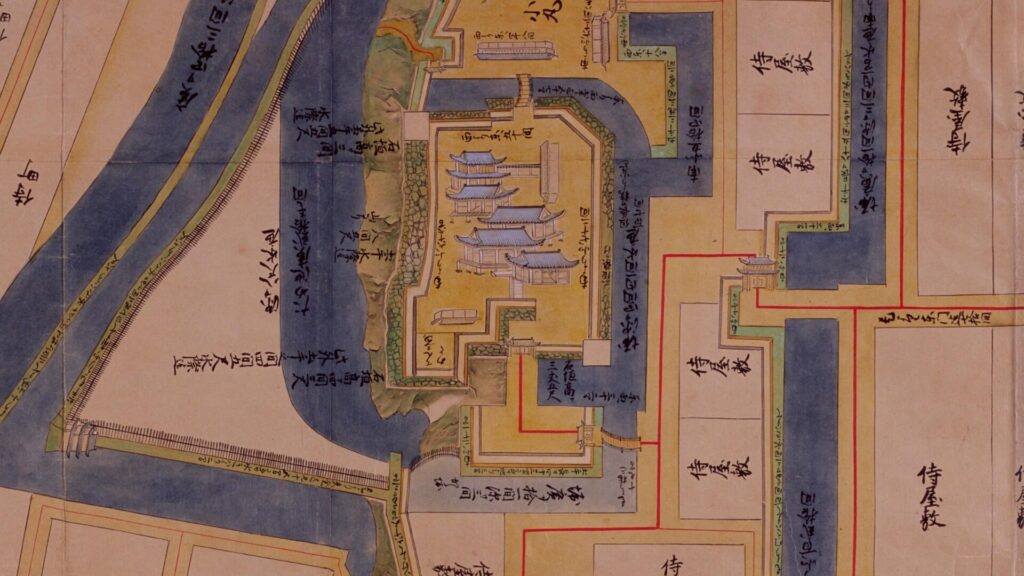

洲本城は、もともと土造りの単純な山城であり、三熊山の上に築かれました。その頂からは、周辺の海域(東側の大阪湾と南側の紀伊水道)を見渡すことができます。安治は、洲本城を大幅に改修し、山の上に石垣や天守を含む多くの櫓を築きました。こういった城の構造は、秀吉やその部下たちによって成された典型的な築城方法でした。この築城方法は、秀吉の天下統一事業の間、日本中に広まりました。城をより強化することで、人々に権威を誇示していたのです。安治はまた、山麓に御殿を築き、城下町を開設しました。彼は最後に、登り石垣と呼ばれる階段状の石垣を、山麓と山頂をつなぐ直通ルートとして建設しました。登り石垣は、安治を含む数名の大名が、朝鮮侵攻の際、連絡あるいは防衛のために開発したものです。洲本城にあるものは、現存する数少ない登り石垣の一つです。安治は、日本に戻った後、登り石垣を洲本城に応用したのです。これにより、洲本城は完成したとされています。

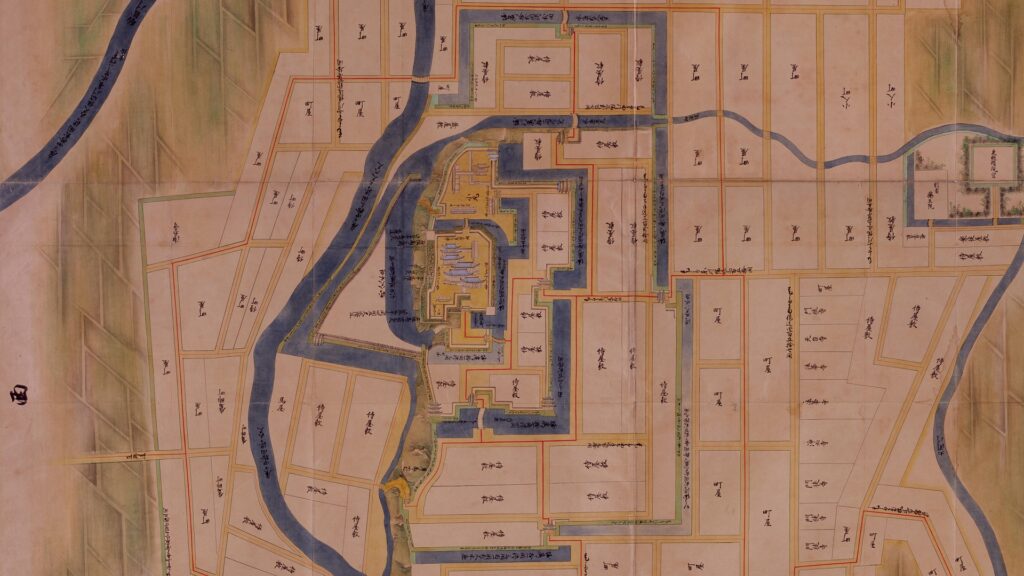

城周辺の起伏地図

一時は廃城に

ところが、安治が転封となった後、洲本城は他の大名たち(池田氏、蜂須賀氏)によって使用されませんでした。これは、淡路国がその大名たちの所領の一部になったこと(池田氏は播磨国、蜂須賀氏は阿波国が本拠)、淡路国では他の城を支城として使ったこと(岩屋城や由良城)がその理由です。更には、洲本城は、1615年に徳川幕府により発せられた一国一城令により一時廃城となってしまいます。山上の全ての建物は、当時淡路国と阿波国(現在の徳島県)を治めていた蜂須賀氏によって撤去されました。一説によると、洲本城が廃城となる前に、その天守が脇坂安治により大洲城に移設されたとのことです。大洲城の天守の形式が、安治が洲本城にいた時に一般的であった天守の形式の一つに該当するそうです。

淡路島にあった支城群の位置

蜂須賀氏の支城として石垣を維持

1631年、蜂須賀氏は、何らかの理由で洲本城を淡路国の支城として復旧しました(交通の便のためとも言われています。それまで使っていた、大阪湾入口近くにあった由良城は廃城となりました)。蜂須賀氏は、家老の稲田氏を城代として城に派遣しました。しかし、城の中心部は山の麓に設定され、城主の御殿が再建されました(御殿は城主である蜂須賀氏のためであり、稲田氏は別の屋敷に住んでいました)。山の部分は基本的には脇坂氏が築いた石垣のみが維持され、新しい門がいくつか添えられただけでした。これは恐らく、蜂須賀氏にとって、本拠地の徳島城とは違い、洲本城はあくまで支城の一つであり、山上は非常時にのみ必要な場所だったからでしょう。この城の珍しい形態は、19世紀半ばの江戸時代末期まで維持されました。