特徴、見どころ

城の「裏側」も歩いてみましょう

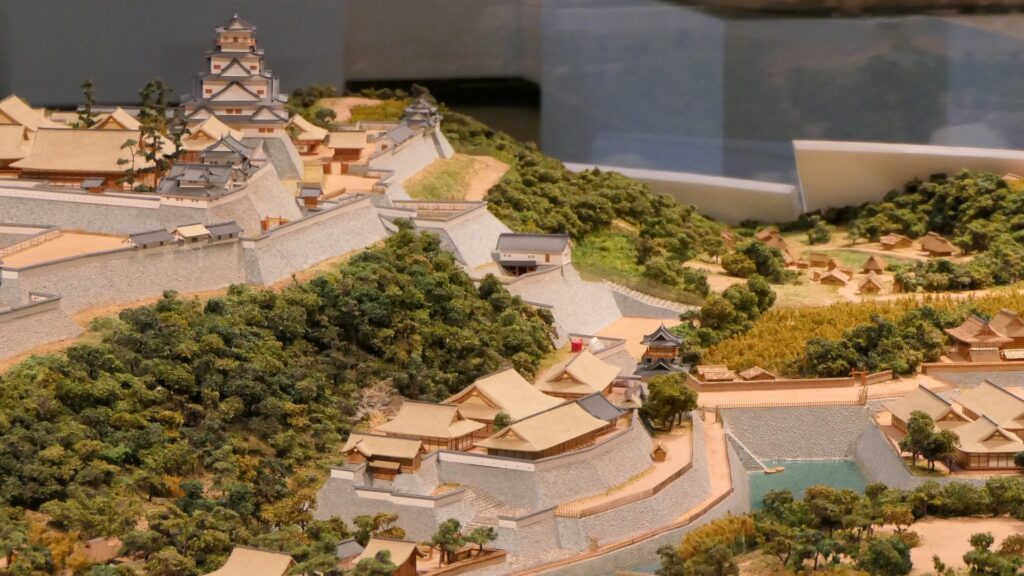

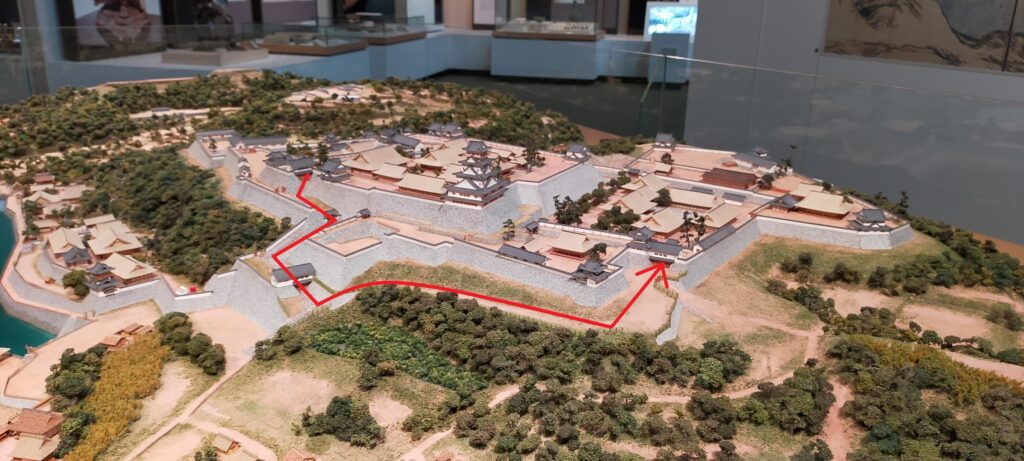

また、本丸からは西の方角に、遊撃丸や二の丸を見下ろすことができます。前者には、明朝からの使節のための宿舎がありました。この曲輪の名前「遊撃」とは、使者の一人の官職名に由来しています。後者には、合坂(あいさか)と呼ばれる多くの石段からなる遺跡があります。これは、兵士たちが石垣を素早く登ったり降りたりするために使われました。

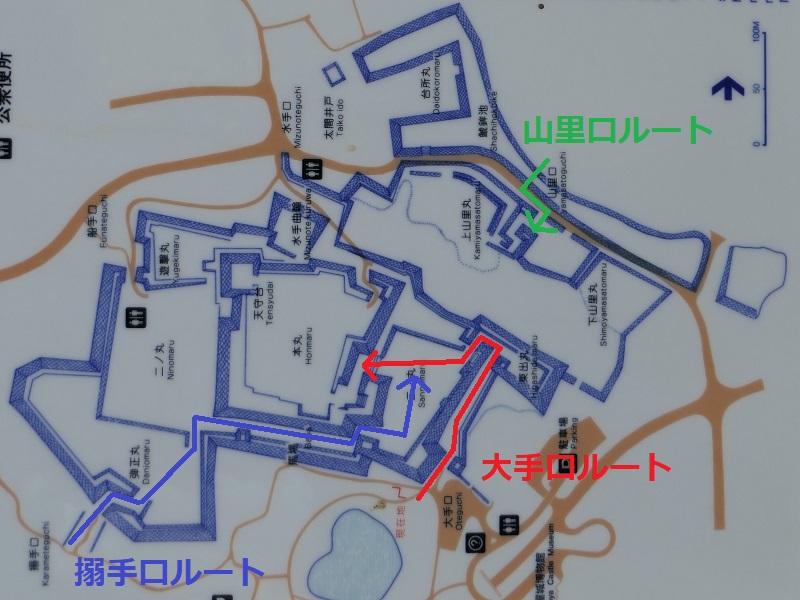

二の丸周辺の地図

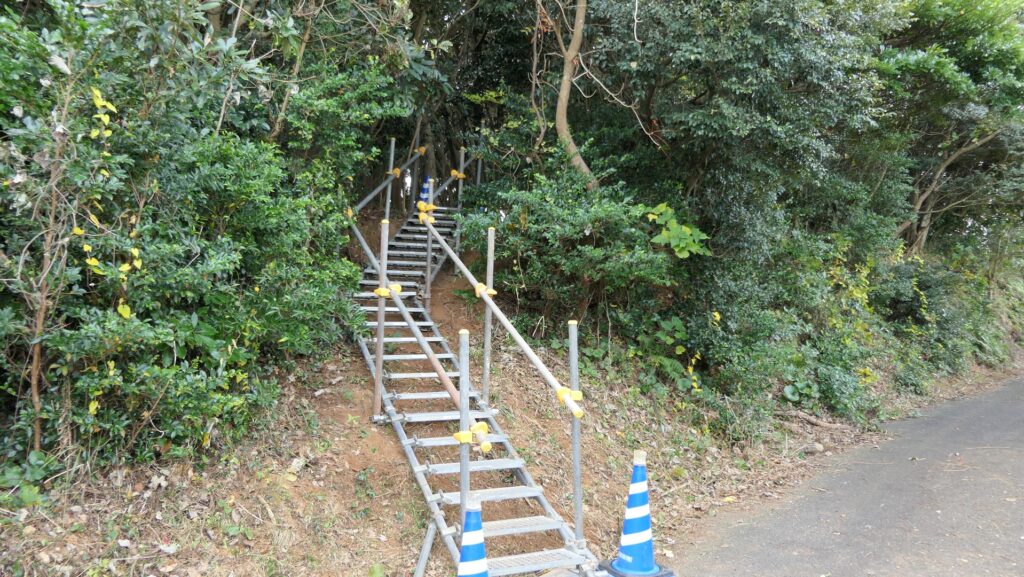

もし本丸からそちらの方に行くときは、搦手門跡から外に出て、本丸の周りを歩いて水手口と船手口を通りすぎていく必要があります。

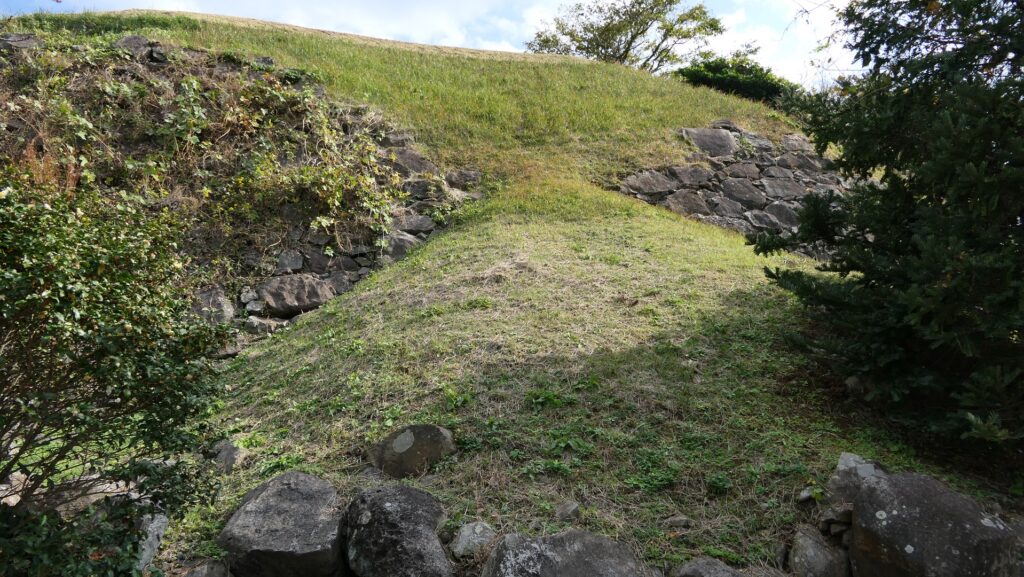

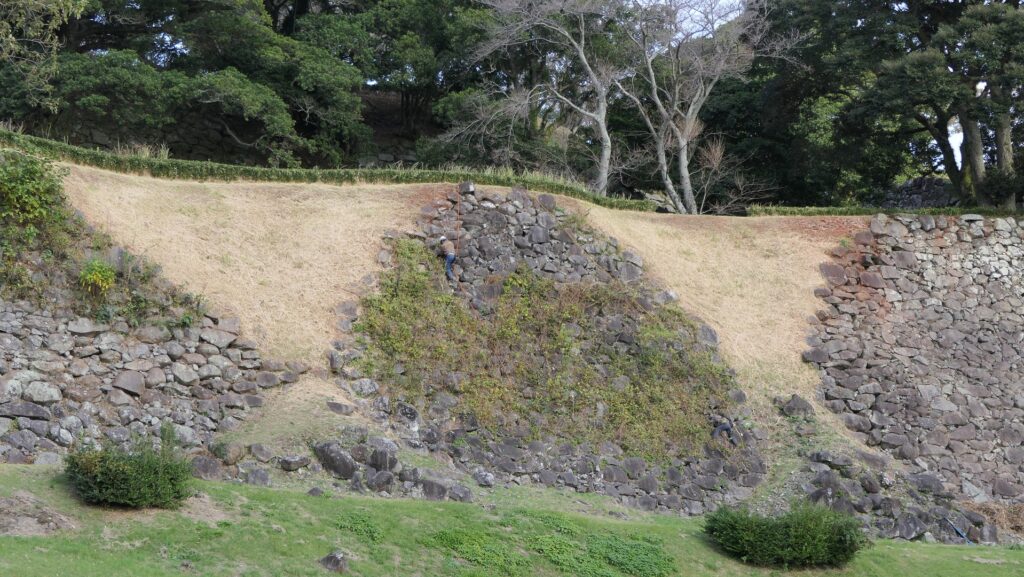

これらの曲輪から本丸の石垣を見上げてみると、その石垣がV字型に破壊されていることがよくわかると思います。これは行政側(佐賀県)が、石垣が意図的に壊された直後の状態を保存しようとしているからです。

その後

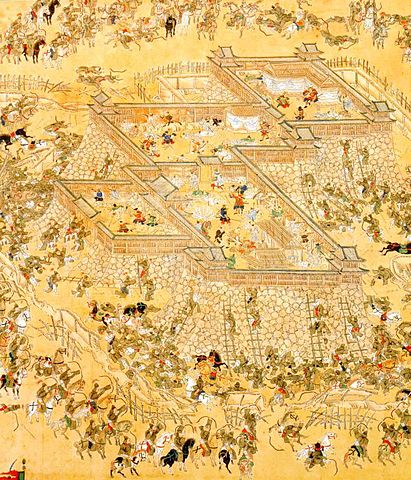

肥前名護屋城が廃城となった後、全ての城の建物は撤去されました。その内の一部は、唐津城の建設に再利用されたと言われています。前述した通り、石垣の多くの部分が意図的に破壊されました。歴史家はこの石垣の破壊は以下のいずれかの理由によるものと推測しています。

・徳川幕府によって発せられた一国一城令によって実施された。

・島原の乱のように、幕府に反抗する勢力によって城が使われないようにするために石垣を壊した。

・朝鮮からの使者に友好関係を示すために実施された。

この城跡は、1955年以来国の特別史跡に指定されています。

私の感想

現在の日本の多くの人たちには、豊臣秀吉によって起こされた朝鮮侵攻について、あまり触れないようにしている傾向があります。また、現在の朝鮮との関係を鑑み、この戦争は秀吉個人の狂った考えから起こされたとも考えがちです。しかしながら、当時の多くの日本の人たちは、より多くの領土を欲していたと思うのです。秀吉でさえ、周りの人々の協力なしにはこのような巨大な規模の城は築けなかったでしょう。また、本当の歴史の共有なしには、外国との真の友好関係は築けないとも思うのです。

もしお時間があれば、城の周囲にある秀吉以外の大名が築いた陣屋跡も併せて訪ねてみてはいかがでしょう。私は肥前名護屋城の後、残念ながら1ヶ所しか行くことができませんでした。

ここに行くには

この城跡を訪れる際は、車を使われることをお勧めします。

西九州自動車道の唐津ICから約30分かかります。

佐賀県立名護屋城博物館の駐車場を使うことができます。

リンク、参考情報

・肥前名護屋城、肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会

・佐賀県立名護屋城博物館

・「佐賀県立名護屋城博物館総合案内」

・「黒南風の海、「文禄・慶長の役」異聞/伊東潤著」株式会社コルク

・「よみがえる日本の城21」学研

・「逆説の日本史11 戦国乱世編/井沢元彦著」小学館

これで終わります。ありがとうございました。

「肥前名護屋城その1」に戻ります。

「肥前名護屋城その2」に戻ります。