特徴、見どころ

福知山城公園となっている本丸

現在の福知山城は、歴史公園として残っています。もとあった城は、丘陵の上に本丸、二の丸、三の丸が一直線に並んでいました。しかし公園は、丘陵の端にある本丸だけとなっています。その理由は、二の丸だった部分が削り取られて市街地となっているからです。よって、福知山城公園は小山の上にある城のように見えて、市街地の中でとても目立っています。

城周辺の地図

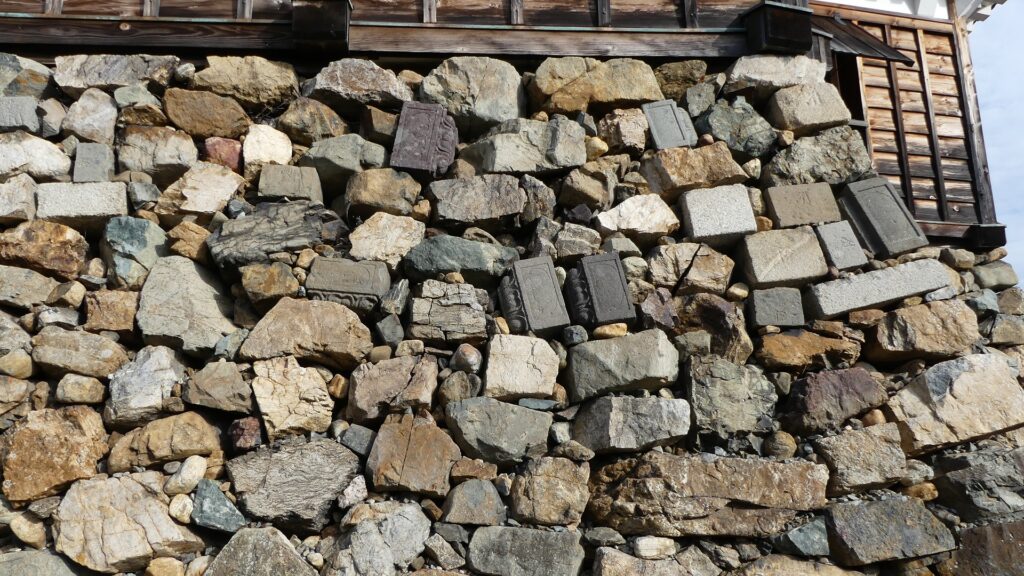

公園はビジター向けによく整備されていて、丘の上の方には舗装された坂道を登って簡単に行くことができます。本丸の現存する石垣と復元された石垣に沿って登っていきますが、そこでは石垣の隙間を埋めるために、転用石が使われているのを見ることができます。

本丸へは、そのまま坂を登って行くことも、石段を登って復元された釣鐘門経由でも行くことができます。本丸には、「豊磐井(とよいわのい)」と呼ばれる井戸があり、深さが約50m、水位も今でも37mあります。

多くの転用石が使われている天守台

復元された天守は、オリジナルの天守台石垣の上にありますす。天守は元あったものが何度も拡張されて、平面上複雑な形をしています。天守の入口は東側にあって、その辺りは天守台の中では新しい部分となります。

本丸周辺の航空写真、赤線の左下が転用石が多い部分

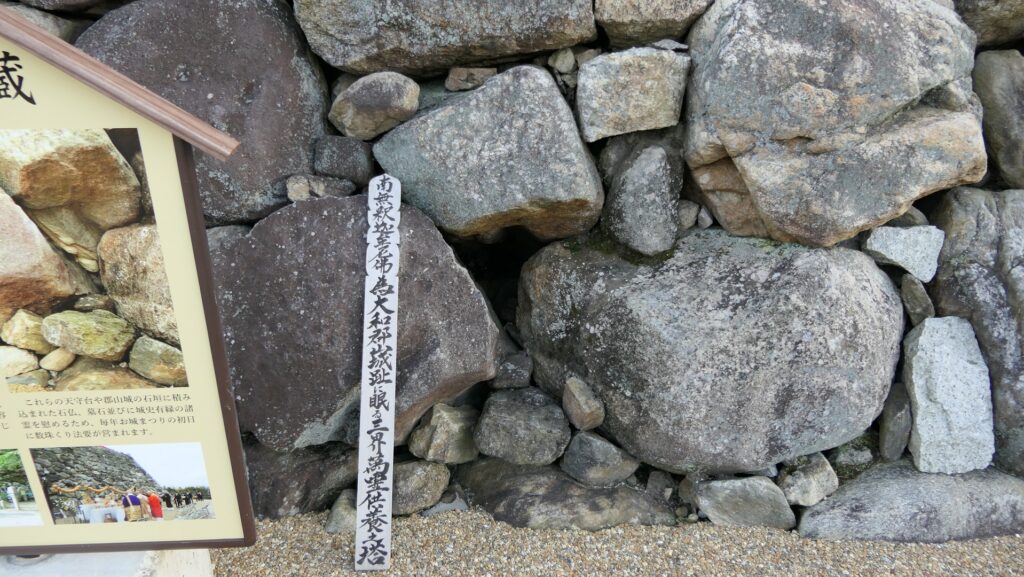

天守台の南側を回っていくと、天守台には多くの転用石が使われているのに気付かれるでしょう。転用石とは、もともとは別の目的(墓石、石仏、石臼など)のために加工され使われていたものが、城を急いで建設するために集められ、再利用される石のことをいいます。他の城で転用石が使われいる事例としては、大和郡山城、松坂城、姫路城などが挙げられます。

天守台石垣の南西の辺りは更に多くの転用石に覆われていて、少々驚かれるかもしれません。この方角からの天守の眺めはとても良いです。しかし、転用石がどのように使われているかも注目してみて下さい。この天守台石垣は主に自然石を使った野面積みという方式によって積み上げられています。他の面での転用石は、自然石の隙間を埋めるために使われていますが、南西面の転用石は天守台の隅石としても使われています。基本的に天守台の隅石は、天守のほとんどの重量を支えています。。

光秀の意図はなにか?

地震のような非常事態の場合には尚更です。例えば、2016年に熊本地震が発生したときには、熊本城の飯田丸五階櫓は一時、周りの石垣が崩れてしまっても、一角の石垣(一本石垣)によってのみ支えられる状態になっていました。この南側周辺が、福知山城天守の中ではもっとも古い部分と言われています。恐らく光秀が築いた部分なのでしょう。なぜ光秀はこんなにも多くの転用石を使い、しかも天守の重要な部分にはめ込んだのでしょうか

ありうる理由の一つは純粋に技術的なものです。隅石として使われている転用石は直方体で、元は墓石か仏石であったように見えます。こういった石を集めて使うことは、光秀が城を効率的に早く築くためには大変役に立ったと思われます。一方、地元の言い伝えによれば、光秀の軍勢は光秀の命令に従わない寺を破壊し、そこから墓石を持ち出して城の建設に使ったということです。これが事実であれば、このような石を使うことは、新しい領主がその地を征服したことと権威を人々に見せつけることになるでしょう。歴史家の中には、これは城の建設に人々が協力していたことを象徴しているとか、仏の力を城に取り込もうとしたのだと言う人もいます。結局のところ、その答えを知っているのは光秀のみでしょう。

これまでのところ、約500個の転用石が石垣の中か、他の場所での発掘により見つかっています。本丸の空き地には、発掘で見つかった転用石が並べられています。