特徴・見どころ(辰巳用水紀行)

Introduction

今回は、石川県にある辰巳ダム石碑の前からスタートします。このダムの近くに、辰巳用水の取水口があるのです。金沢城の歴史編のとき、兼六園の水は辰巳用水から引かれているとご説明しました。そもそも辰巳用水は何のために作られたかというと、金沢城の堀水や、生活・防火のためでした。辰巳用水を追えば、兼六園と金沢城がつながるのです。今回は、金沢城の番外編として、金沢城だけでなく、地域の重要なインフラとして使われている辰巳用水を取り上げます。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

辰巳用水の出発点

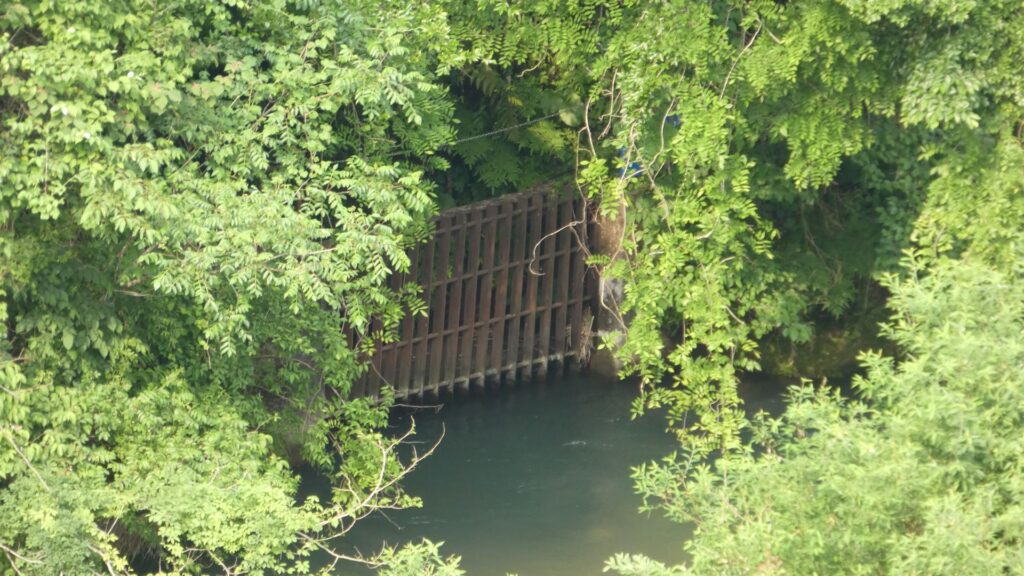

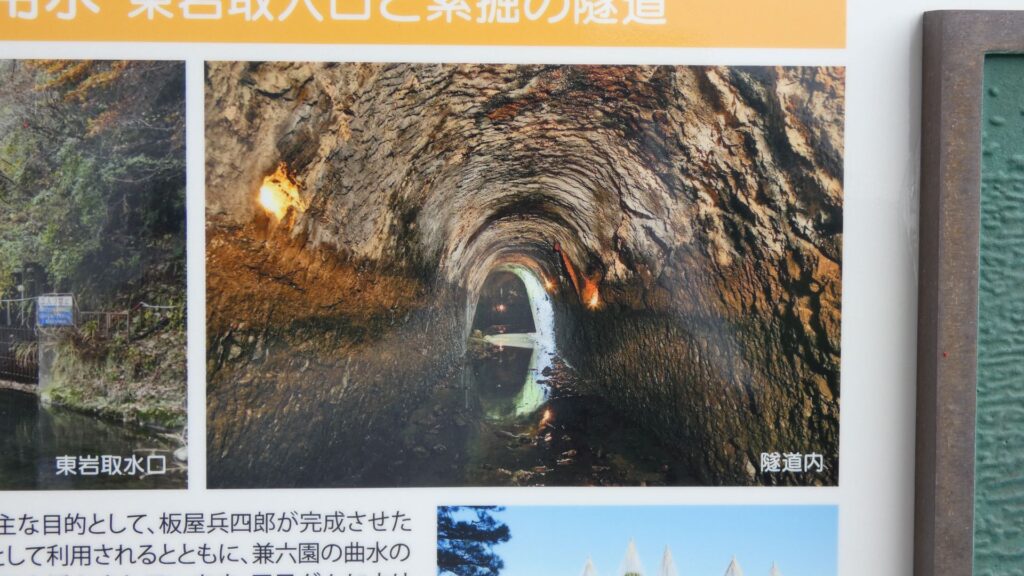

辰巳ダムは、洪水調節専用のダムとして、2012年に完成しました。「洪水調節専用」とは、普段は水を貯めこまず、大雨のときに貯水して、下流での被害を防ぐ用途です。当初の計画では、辰巳用水の取水口が水没する恐れがありましたが、ダムの位置が変更になり、辰巳用水用の放流口も設けられました。辰巳用水自体も、2010年に国の史跡に(一部)、2018年には土木学会選奨土木遺産になっています。辰巳用水の取水口はダムの上からも見ることができますが、ダム見学のための展望デッキがあって、そこからの方がよく見えると思います。ここにある「東岩取水口」は3代目で、当初下流にあったものを、取水量確保のために2度移したそうです。柵が付いているところが取水口です。そこから金沢城まで、約11キロメートル続いているのです。

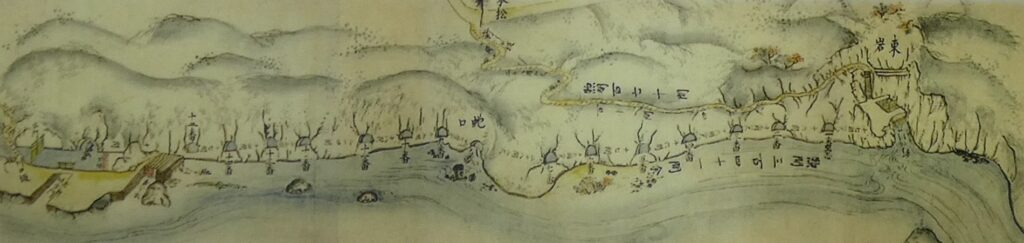

金沢では1631年(寛永8年)に大火があり、城や城下町に大きな被害がありました(寛永の大火)。時の藩主、前田利常は防火・生活用水確保のために城への用水開削を命じました。それを指揮したのが、小松出身の町人・板屋兵四郎で、わずか1年で完成させました。ところがその功績にも関わらず、藩の歴史書(正史)には用水のことは載らず、彼のこともほとんどわかっていないのです。工事が終わって亡き者にされたとも、別の所で活躍したとも言われています。真相は不明ですが、藩の最高機密だったことは確かでしょう。この用水で素晴らしいのが、取水口から自然の勾配のみで導かれていることです。当時は当たり前だったのでしょうが、今ではかえってすごいと思ってしまいます。特に取水口から約4キロメートルは、手掘りのトンネルを通っています。残念ながら、通常は見学できませんが、ほぼ正確な勾配(200分の1)で貫かれているそうです。技術もすごいですが(先進導坑工法・横穴工法など)、かなりの突貫工事だったようです(「加賀の四度飯」と言われた)。

巧みに流れる用水

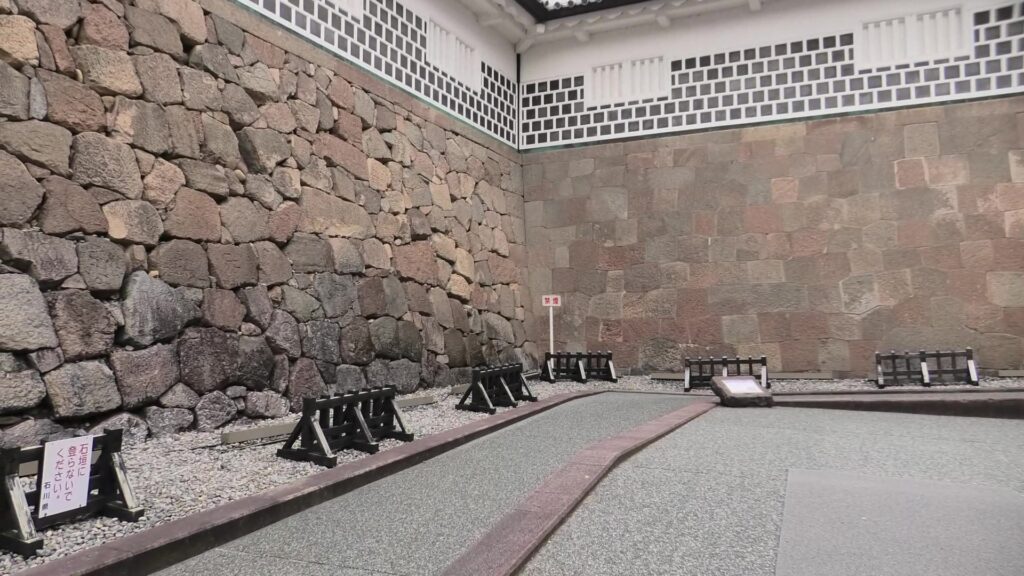

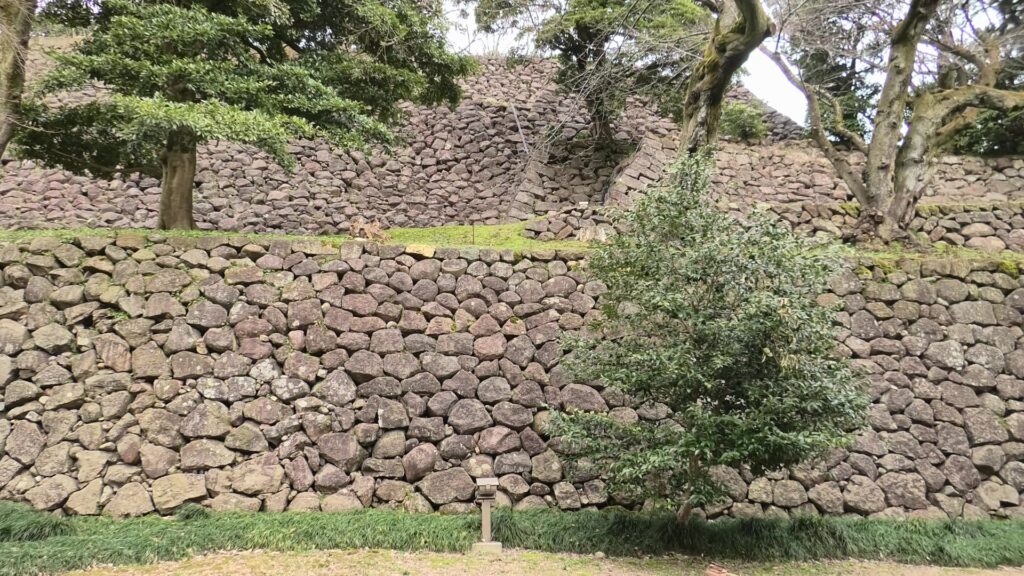

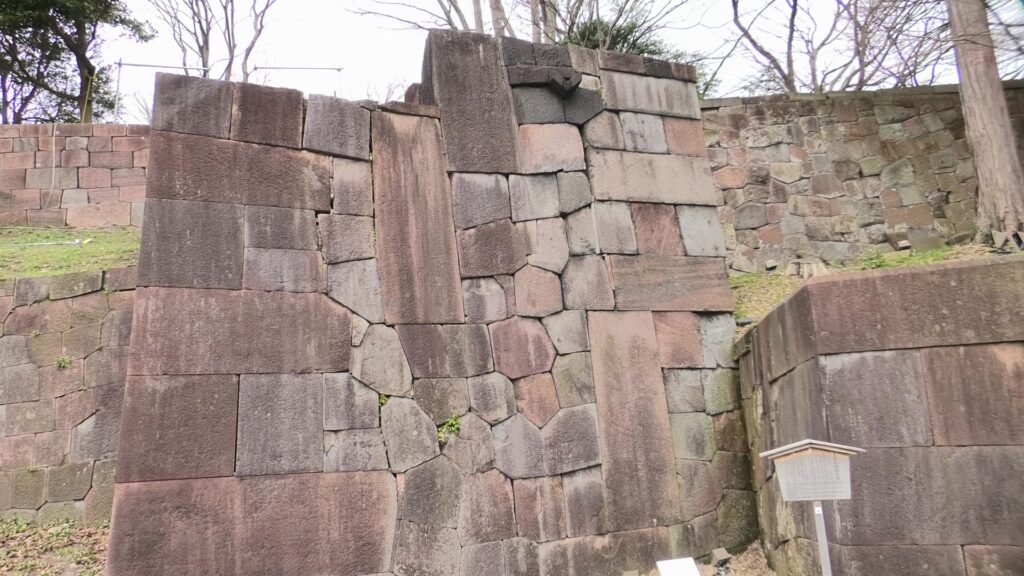

続いて、辰巳用水の流れを追ってみましょう。先ほどの辰巳ダムから1キロちょっと下流の地点に「三段石垣」があります。前方が小立野台地で、背後には犀川が流れています。その石垣の最上段のところを用水が流れているのですが(切石のアーチに覆われている)、台地の斜面が崩れやすく、用水の勾配を維持するために築かれたとのことです(全長260m)。この石垣はものすごく実用的で、「色紙短冊積み石垣」とはまるで用途がちがいます。

次は、用水の中間点辺りの「土清水塩硝蔵跡(つっちょうずえんしょうぐらあと)」に来ました。金沢藩が、辰巳用水を利用した水車によって、火薬を製造していた場所です。用水とともに国の史跡に指定されています。足元の側溝を水が流れていますが、その元が辰巳用水で、オープンになっています(開渠)。今はきっと農業用水としても使われているのでしょう。こういうところも、自然に流れるようになっています。この辺りでは、辰巳用水沿いに、遊歩道が作られ、散策できるようになっています(約2km)。気持ちのよい散歩道です。もとは用水の見張りをするための道だったようです。:現在は、果樹園・雑木林・竹林に囲まれた道に整備されています。

いよいよ兼六園の近くまで来ました。古い土塀が続いていますが、加賀八家の一つ、奥村家(宗家)上屋敷跡の土塀です。この脇を流れているのが辰巳用水です。この用水の向かう先が兼六園です。ただ、現在では水質確保のため、ずっと上流から兼六園専用地下流路があるそうです。きわめて現代的な用水事情です。

この近くには、他のおすすめスポットもあって、一つは石川県立歴史博物館の屋外に、用水で使われた石管が展示されています。一瞬大砲の筒かと思ってしまうほどです。この辺りはかつて重臣たちの屋敷地で、ここには加賀八家の筆頭・本多氏が住んでいました。本多正純の弟、本多政重の家です。歴史博物館のとなりには、加賀本多博物館があって、ゆかりの品を見学できます。

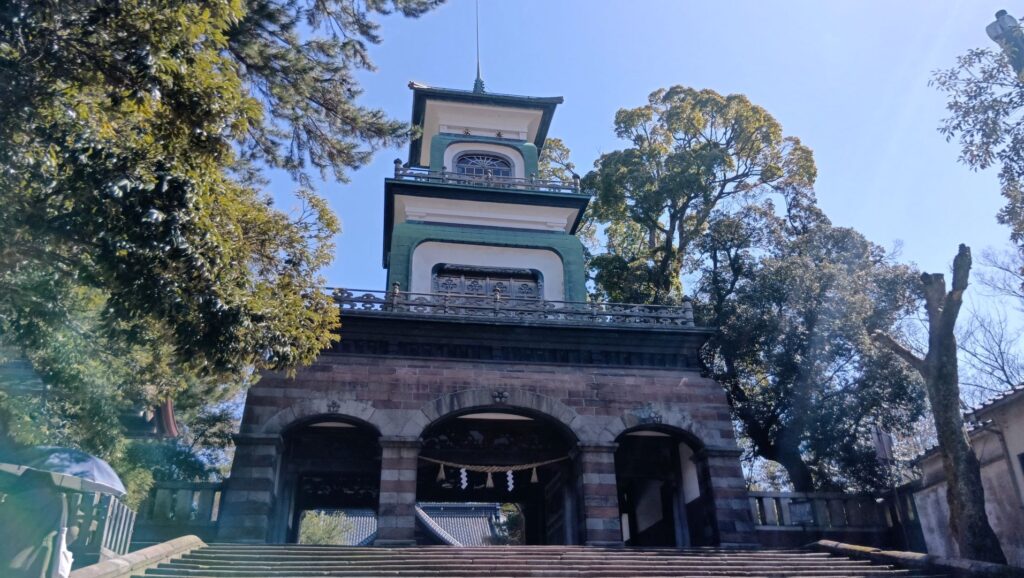

それから兼六園入口近くには、石川県立伝統産業工芸館では、松平定信が揮毫した「兼六園」の扁額が展示されています。兼六園の命名者とも言われています。兼六園の名前の由来は、六つの名勝(宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望)を兼ね備えていることですが、少なくとも「水泉」は辰巳用水のおかげです。

水泉の地・兼六園

兼六園にはいくつも入口がありますが、辰巳用水が流れてくる小立野口から入って、水の流れに沿ってご紹介したいと思います。

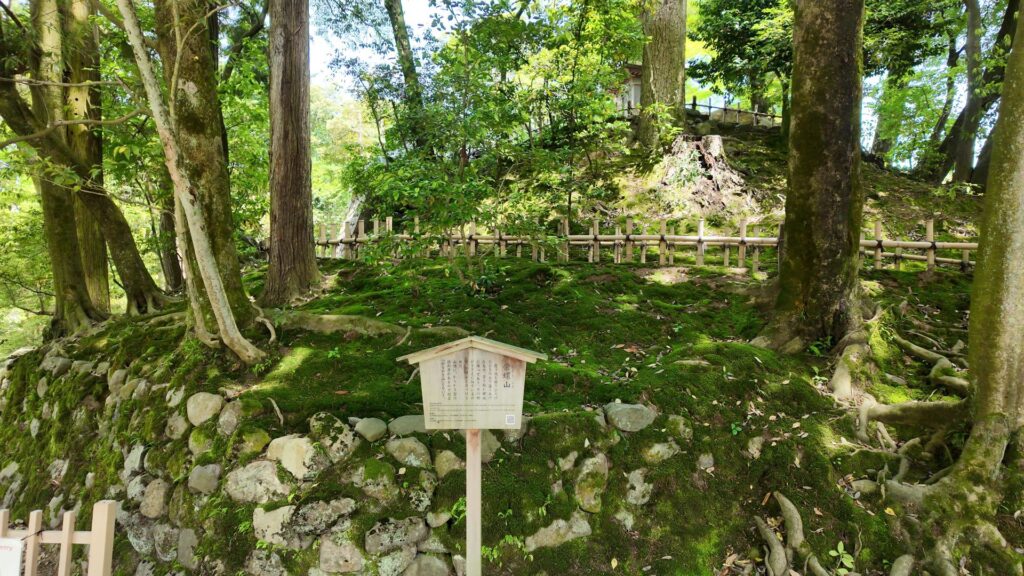

まず園内の水源を探します。沈砂池です。ここで用水から来た水を浄化します。そこから、山崎山の下の洞窟を通って、反対側に流れ出ています。それが「曲水」です。用水が自然の小川のように変身しています。辰巳用水の説明もあります。

眺望台からの眺めもすばらしいです。その反対側では、曲水が霞ヶ池に注いでいます。あんなすばらしい眺望と、こんな豊かな池を一緒に見れるところが、またすごいです。これも、矛盾した名勝を実現したといわれる兼六園と辰巳用水のなせる技です。

ここからは、金沢城に向かって、栄螺山を見ながら下っていきます。また水路があります。瓢池(ひさごいけ)まで来ました。この辺りに「蓮池庭」を作ったのが、兼六園の始まりと言われています。ここには名所の「翠滝(みどりたき)」がありますが、さっきの水路から流れているようです。演出がすごいです。

最後は、少し上の方に戻ってから、とっておきの見どころをご紹介します。噴水です。でもただの噴水ではなくて、水源の霞ヶ池との高低差を使った、動力を使わない「噴水」なのです。次の金沢城にも関係することですので、覚えておいてください。

辰巳用水 城での行方

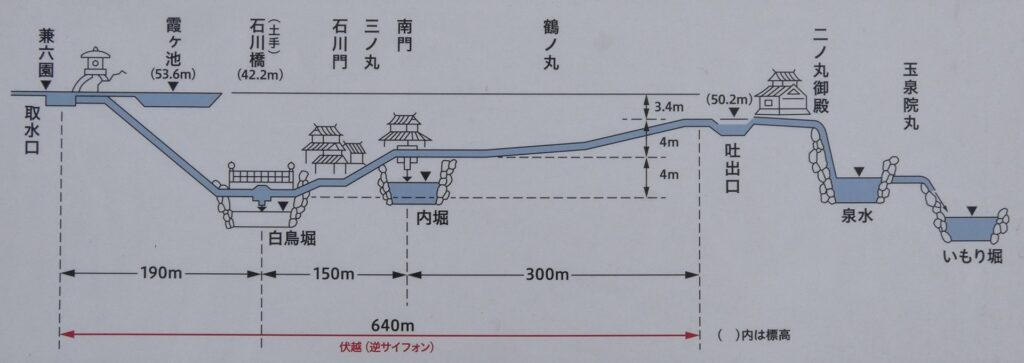

金沢城の白鳥堀跡に来ました。上の方に、石川門の櫓が見えます。実はここも辰巳用水と関係あるのです。用水の水が、先ほどの兼六園の霞ヶ池から、石管でここまで落とされ、城内の内堀や二の丸御殿まで上げられたのです。機械もない時代にそんなことができたのは、先ほどの噴水と同じで、「逆サイフォンの原理」というそうですが、上流からの高い水圧を利用していたためです。これも、板屋兵四郎の功績とされています。当時、この原理は「伏越の理」と呼ばれていました。

白鳥堀跡にはまだ水辺が残っていますが、現在は、井戸水を使っているそうです。堀跡は「白鳥路」という公園になっていて、これも気持ちのいい散歩道です。

また、現在の内堀は復元されたもので、地下水を使っているとのことです。

大手門跡の手前には、唯一そのまま残っている大手堀があるのですが、これも現在の水源は、井戸水と地下水になっています。

それでは、辰巳用水を使っている堀はなくなってしまったのかというと、そうでもありません。復元されている外堀(いもり堀)の一部分が、兼六園経由で辰巳用水から給水されているのです。これは、城にとっての、辰巳用水の復活といえるでしょう。それから、玉泉院丸庭園も復元されてから、いもり堀から給水されていますので、間接的に辰巳用水を使っていることになります。かつてのやり方と違う点はあるかもしれませんが、着々と城の再整備が進んでいるのは確かです。

リンク、参考情報

・歴史都市金沢のまちづくり、金沢市ウェブサイト

・水土の礎

・水の物語、兼六園観光協会

「金沢城その1」に戻ります。

「金沢城その2」に戻ります。

「金沢城その3」に戻ります。

これで終わります、ありがとうございました。