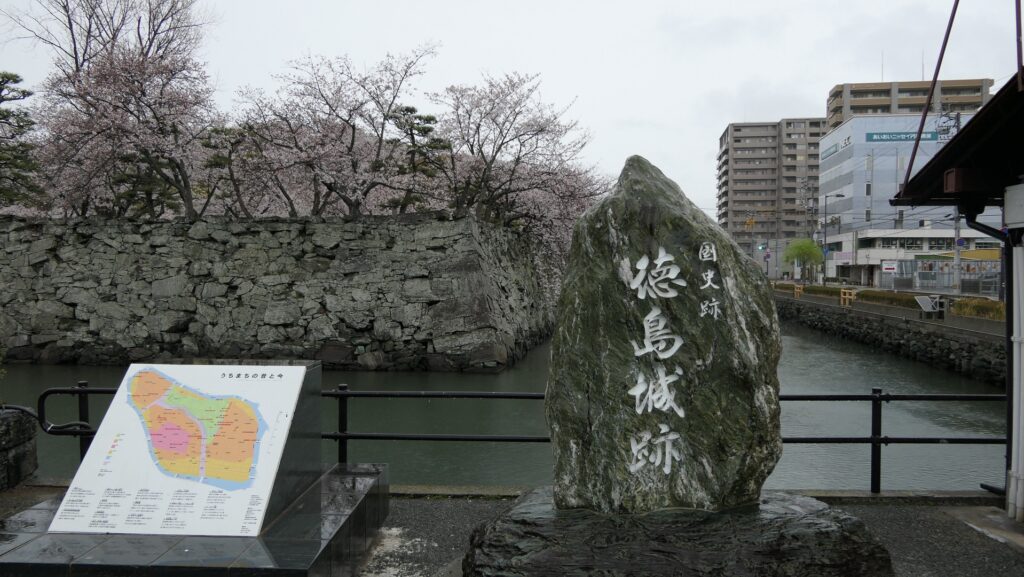

今回は徳島城を取り上げます。徳島と言えば阿波踊りですが、城のイメージはピンとこないかもしれません。徳島城は、蜂須賀氏が築き、江戸時代末までずっと維持した城です。蜂須賀といえば、蜂須賀小六正勝が有名ですが、その小六子、家政が秀吉から阿波国を与えられたのが徳島城築城のきっかけなのです。小六には「盗賊、野武士の頭というイメージがありますが、実際は尾張国の土豪出身で、秀吉の参謀役として活躍したいっぱしの武将だったのです。

立地と歴史

Introduction

今回は徳島城を取り上げます。徳島と言えば阿波踊りですが、城のイメージはピンとこないかもしれません。徳島城は、蜂須賀氏が築き、江戸時代末までずっと維持した城です。蜂須賀といえば、蜂須賀小六正勝が有名ですが、その小六子、家政が秀吉から阿波国を与えられたのが徳島城築城のきっかけなのです。小六には「盗賊、野武士の頭というイメージがありますが、実際は尾張国の土豪出身で、秀吉の参謀役として活躍したいっぱしの武将だったのです。それに、徳島城は、秀吉の城郭ネットワーク戦略の下、築かれた城なのです。更に、阿波踊りなど、徳島の文化も、城や城下とともに発展した、庶民たちの中から生まれてきたのです。この記事では、そんな徳島城やそれにまつわる文化を、蜂須賀正勝の武将人生から追ってみることにします。

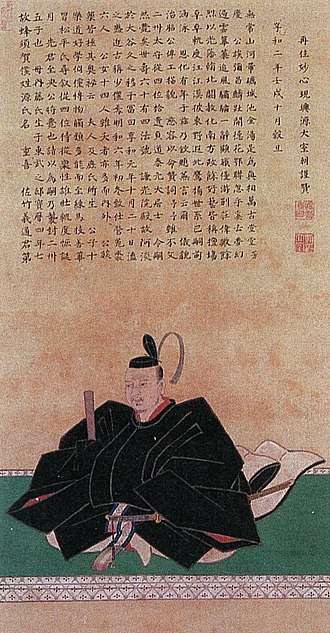

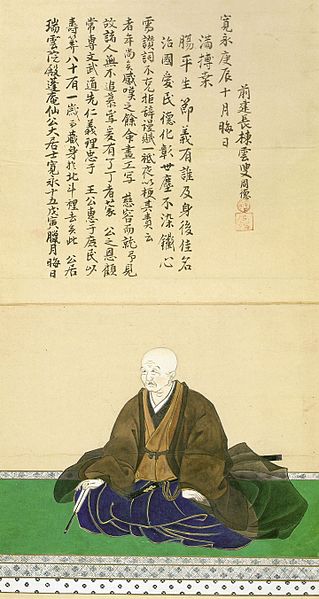

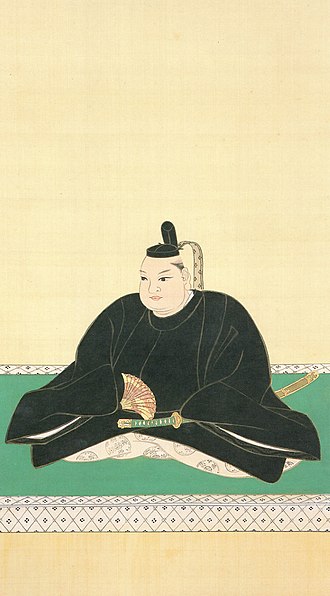

蜂須賀小六正勝肖像画(模写)、出展:東京大学史料編纂所データベース (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

VIDEO

何者?蜂須賀小六正勝

蜂須賀氏は、尾張国蜂須賀村を本拠とした中小地元領主の一つでした。正勝が生まれた後の尾張国は、実質的に守護代とその家老職を務めていた織田一族によって分割されていました。蜂須賀氏がいた下四郡地域は、信長の父・信秀の勢力圏でした。蜂須賀氏は信秀と折り合いが悪く、先祖の地から、上四郡の方に移住したのです。当時の地元領主たちは、その地の大名に必ずしも従っていたわけではなく、状況に応じて主君を変えていました。結果として、信秀以外の織田氏や、美濃の斎藤氏に仕えることになりました。

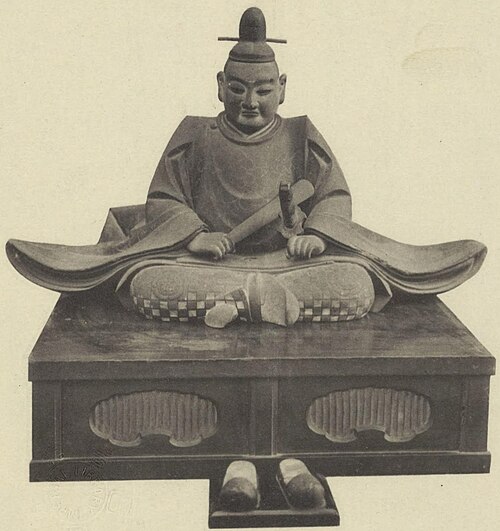

織田信秀木像、萬松寺蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 濃尾平野は、今でも木曽三川が流れる地として知られていますが、当時はそれら大河が乱流し、戦国大名の統治もあまり及ばない地域になっていました。その地域の治安や商業・流通などを担っていた集団がいて、史料によっては「川並衆(「武功夜話」)と呼ばれたりします。正勝は、地元領主や商人・民衆と付き合いながら、その集団で頭角を現していったようなのです。その中には、野武士のような人や、略奪行為を行う者もいたのでしょう。そのイメージが、後の秀吉・日吉丸が、橋の上で盗賊の頭・小六に出会った「太閤記」のエピソードにつながったのかもしれません。(その話は、明治になって、当時はその橋がなかったことがわかって、事実ではないとされました。)

『美談武者八景 矢矧の落雁』月岡芳年作 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) やがて、信長が台頭し、尾張統一が進むと、正勝たちも仕える先が限られるようになります。また、信長としても、桶狭間合戦に勝利した後でもそれほど兵力は多くなく、正勝たちのグループは無視できない存在でした。そんなときに両者を結び付けたのが、後の天下人・木下藤吉郎秀吉でした。秀吉・正勝の最初の大活躍の場が、有名な墨俣一夜城築城と言われてきました。しかし近年、このイベントが記載されている史料が限られ(「武功夜話」など」)、その信憑性が疑われていることから、彼らによる築城はなかったという説もあります。(補足1は、秀吉・小六が登場しない「信長公記」の記述、補足2は登場する「蜂須賀家記」の記述)ただ、尾張を統一した信長が、美濃を攻略する流れや、正勝たちのその後のポジションから、同様の活躍があったのではないでしょうか。

織田信長肖像画、狩野宗秀作、長興寺蔵、16世紀後半(licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) (補足1)十四条合戦の事

(補足2)九年丙寅秋、右府、諸将を召し、美濃を取ることを議して曰く、吾、砦を洲股河西に構へ、以て進取を図らんと欲す、誰か能く守るものぞと、衆、其の川を阻て敵地に入るを以て之を難ず。右府、密に之を太閤に謀る。太閤、曰く、篠木・柏井・科野諸邑、土豪多し、宜しく収めて我が用と為すべし、臣、請ふ、之を率ゐて砦を守らんと、右府、之を許す。太閤、乃ち土豪及び其の党属千二百余人の姓名を記して以て連む。公及び弟又十郎君と・・・(以下略)(「蜂須賀家記」)

信長は、美濃攻略後上洛しますが、ここで小六は意外な仕事に就きます。秀吉とともに、京都の奉行職になったのです(小六は代理人)。しかも、その働きにより、将軍・足利義昭から褒賞を与えられたのです。槍働きの武将だけではなかった一面が見て取れます。その後は、秀吉配下の武将として、戦いに明け暮れます。秀吉が中国地方の軍司令官格になったときには、播州龍野の大名に取り立てられました。ただ、やはり戦いに明け暮れ、現地を治める暇はなかったようです。本能寺の変を経て、秀吉の天下取りのフェーズになると、正勝は秀吉の参謀役に、子の家政は蜂須賀軍団を率いるようになります。

足利義昭坐像、等持院蔵(licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 1585年、秀吉軍の四国攻めが終わると、四国のうち、阿波国が家政に与えられました。本来であれば、当然親の正勝に与えられるべきところ、老齢を理由に、子の方になったようです。実際、正勝は前後して病気がちになり、戦にも出られなくなっていました。家政には遺訓を、後見する重臣たちにも家政をよろしく頼む旨、書き送っています(下記補足3)。そして1586年、秀吉の天下統一の完成を見ることなく亡くなりました。残された家政は、阿波国領主として秀吉に仕えますが、阿波国はひとかたならぬ土地柄だったのです。

(補足3)当国の様子・諸式、一書を以て、阿波守へ申し渡し候間、其の意を得られ、申すに及ばず候へども、国衆幷に今度渡海の御牢人衆、御堪忍候様に御心得、肝要に存じ候。阿波守、年、若う候間、何事も、諸事引き取られ、御意見頼みに存じ候。若、又、各々の御才覚にも及ばざる儀候はば、拙者へ仰せ越さるべく候。恐々謹言。(天正十三年十一月三日 西尾利右衛門正吉(家政家老)宛 小六正勝書状)

戦国時代の阿波国

戦国時代に先立つ室町時代には、阿波国の守護は、幕府重臣の細川氏が務めていました。幕府のある京都に近く、細川氏の権力をバックアップする地域でした。細川氏は、水上交通の便がいい吉野川沿いの勝瑞に守護所を置き、ここが阿波国の中心地になりました。

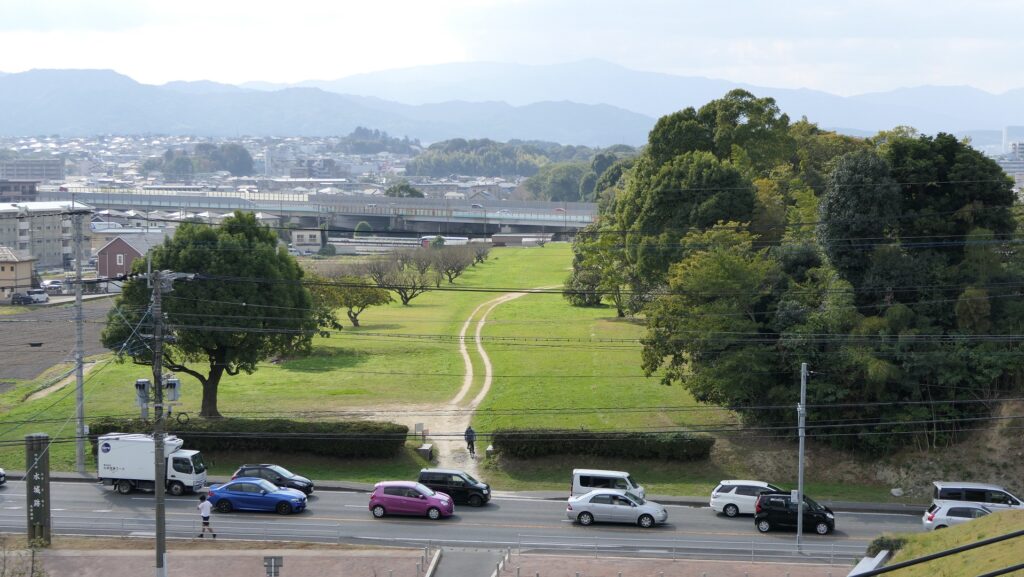

勝瑞城館跡 やがて戦国時代になると、細川氏の配下である三好氏が勢力を強めるようになります。ついには、三好長慶が幕府の権力者に登り詰め、三好政権を確立しました。最近では、長慶は「最初の天下人」と称されています。阿波の拠点、勝瑞城館 には弟の実休が控えていて、長慶の危機には援軍に駆け付けたりしました。

三好長慶肖像画、大徳寺聚光院蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) しかし、実休・長慶が相ついで亡くなると、三好氏の勢力は衰え、内部分裂を起こします。一時当主がいなくなったため、重臣の一部はその弟を擁立しますが、他の重臣は、土佐国の長宗我部元親と連携したのです。四国統一を目論んでいた元親はこれを口実に阿波攻略を開始し、勝瑞城館は落城しました。

長宗我部元親肖像画、秦神社蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 三好氏以外の領主たちも、長宗我部になびき、元親は阿波、讃岐、そして伊予と、四国統一をほぼ果たしました。このときから、防御力の弱い平城より、一宮城 のような山城が使われるようになります。本能寺の変後、秀吉は信長の後継者となるべく柴田勝家や徳川家康と対峙しますが、元親は反秀吉側に回り、背後から秀吉を脅かしたのです。秀吉は、四国や阿波国の重要性を改めて思い知ったに違いありません。

一宮城跡

蜂須賀家政肖像画、個人蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

城の位置

徳島城築城

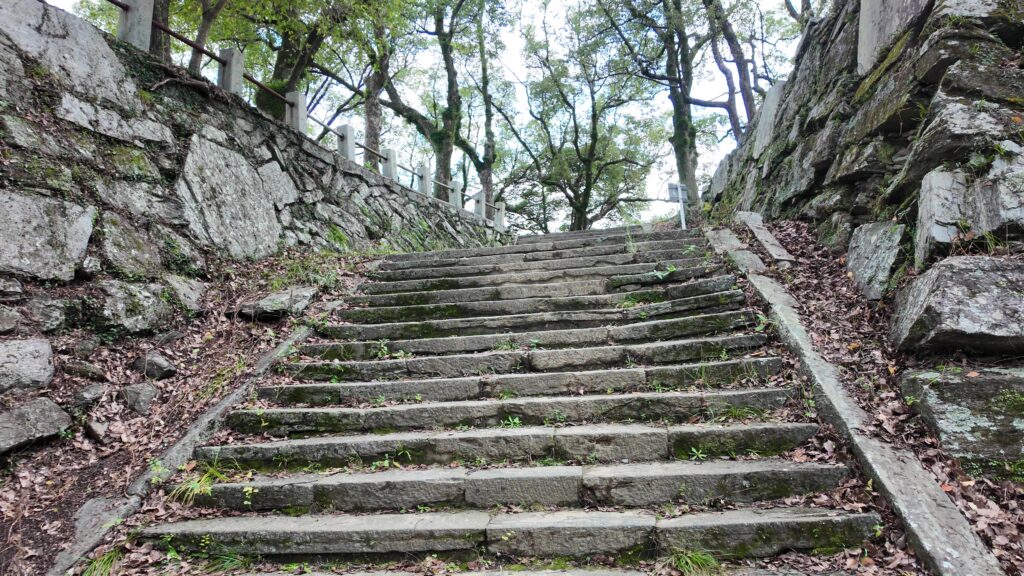

秀吉は、四国攻めの後の領地配分をしたとき、「小六の居城は、猪山がいいだろう」と述べています(下記補足4)。そこから徳島城が築かれました。猪山とは、四国の大河・吉野川の下流域のデルタ地帯にある、標高約60mの丘陵でした(現在の「城山」)。地形図で見ると、この丘陵が目立っているのがわかります。戦国時代から小規模な城があったようです。

(補足4)

城周辺の起伏地図、猪山(城山)がデルタ地帯の中で目立っています

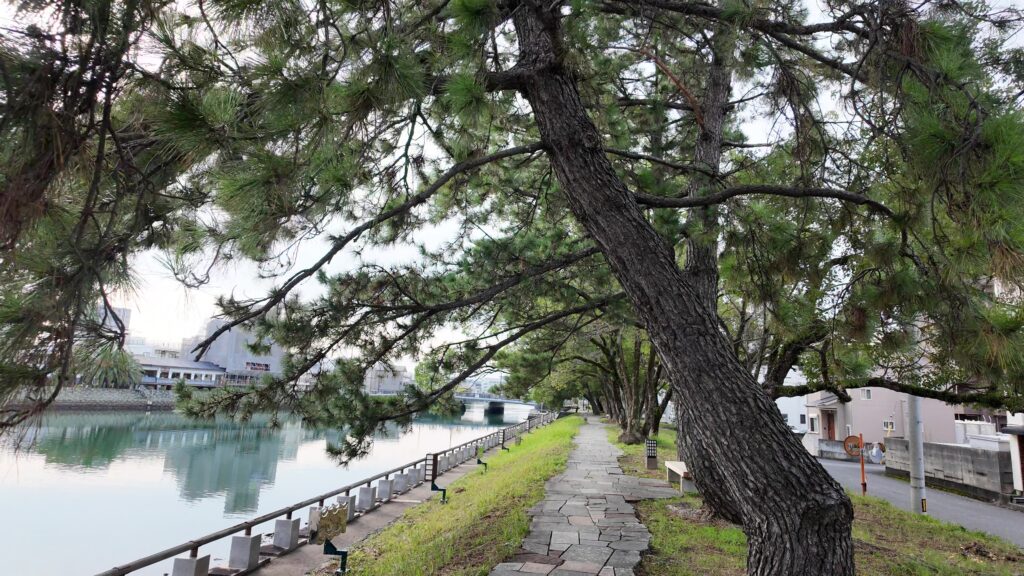

次は、現在の航空写真ですが、城のある中州が残っているのがわかります。当時、この周辺は「渭津(いのつ)」と呼ばれていました。現在でもこの中洲は「ひょうたん島」として親しまれています。

城周辺の航空写真

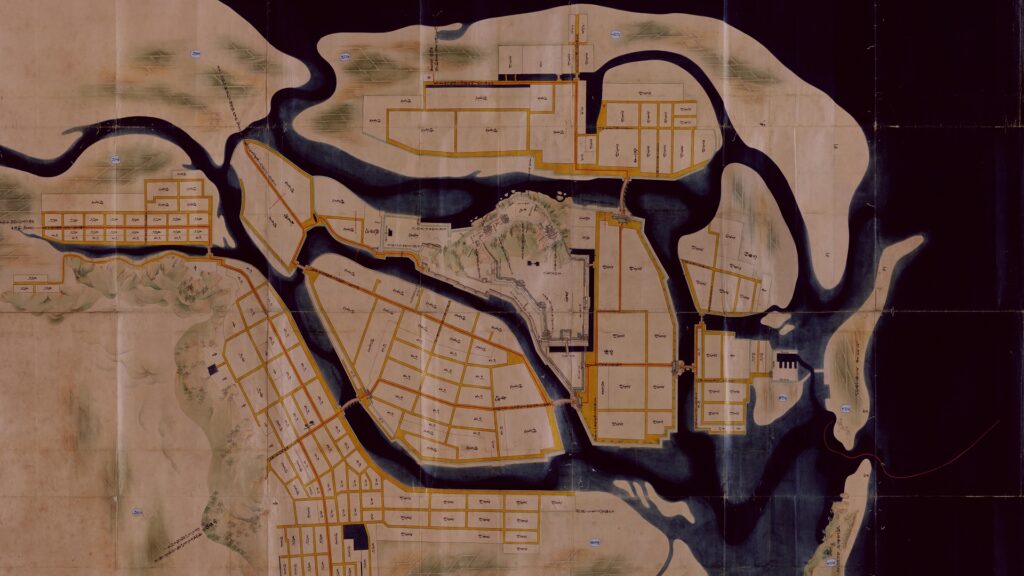

江戸時代の城の絵図を見ると、当時の地形がもっとよくわかります。中州のど真ん中にお城があります。木曽三川もそうですが、昔の大河流域はこんな感じだったのでしょう。

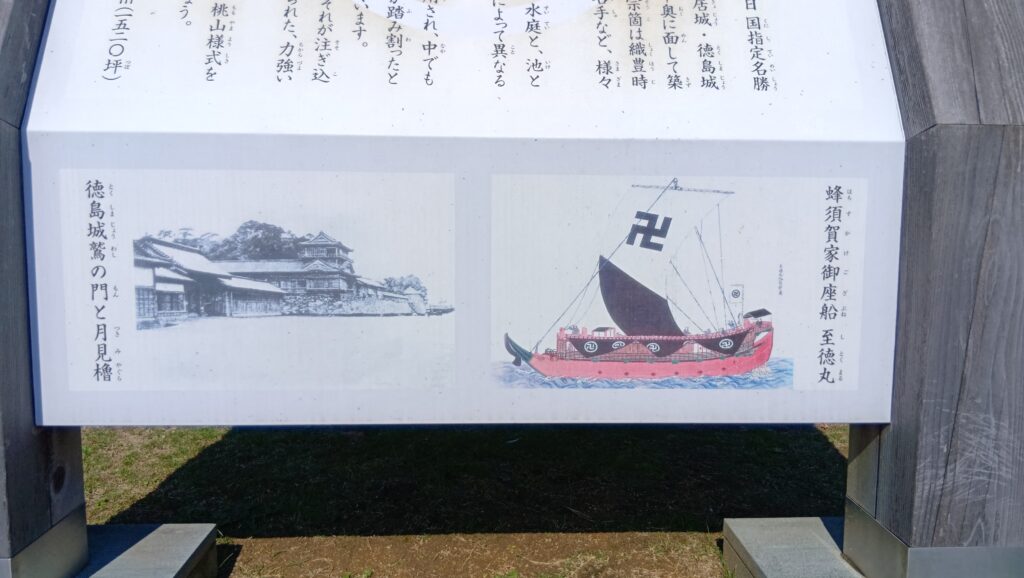

「阿波国徳島城之図」、江戸時代(出展:国立公文書館)、城が中州にあることがわかります 秀吉はこの地を選んだ理由としては、阿波の新たな中心地にしようとしただけでなく、秀吉の城郭ネットワーク戦略との関連が指摘されています。秀吉の本拠地は、ご存じの通り大坂城だったので、その周りに家臣たちを大名として配置し、城を築かせたり、強化させたりして防御を固めました。蜂須賀もそのうちの一つでした。その城の多くは海や川に面した、水運の便利なところに築かれ、経済の発展や、水軍の運用にも適した立地だったのです。特に徳島は、大坂湾への入口に面した重要な場所でした。家政も、地元出身の重臣に、水軍を編成させています。そして、小田原合戦や、朝鮮侵攻に利用されることになりました。

豊臣秀吉肖像画、加納光信筆、高台寺蔵(licensed under Public Domain via Wikimedia Commons)

徳島城と大坂城の位置関係

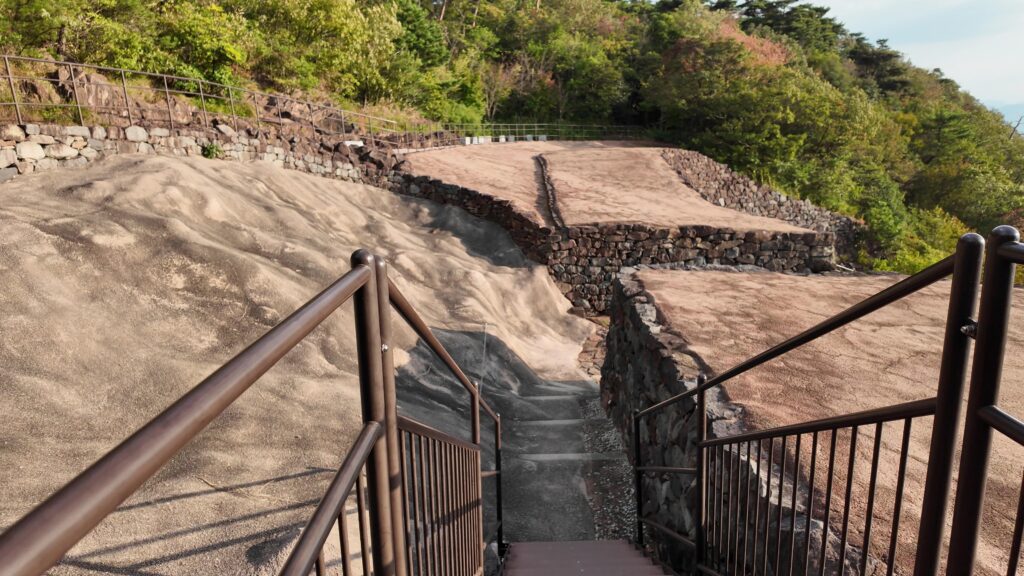

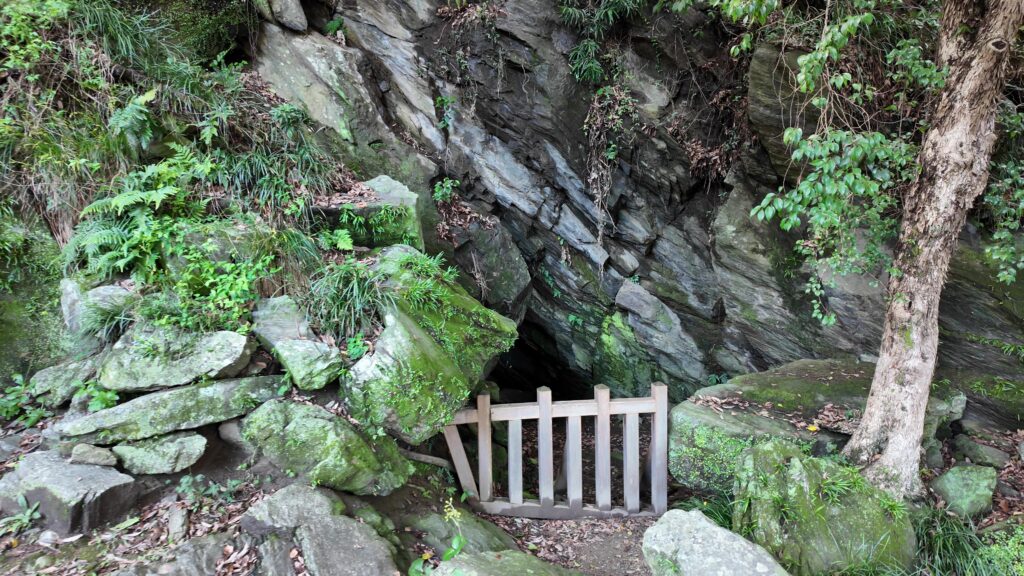

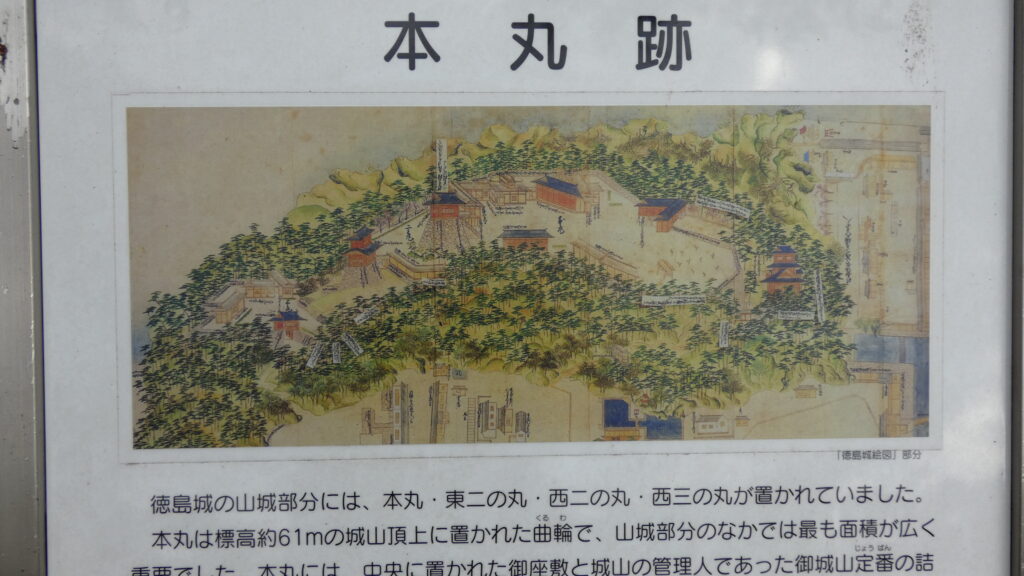

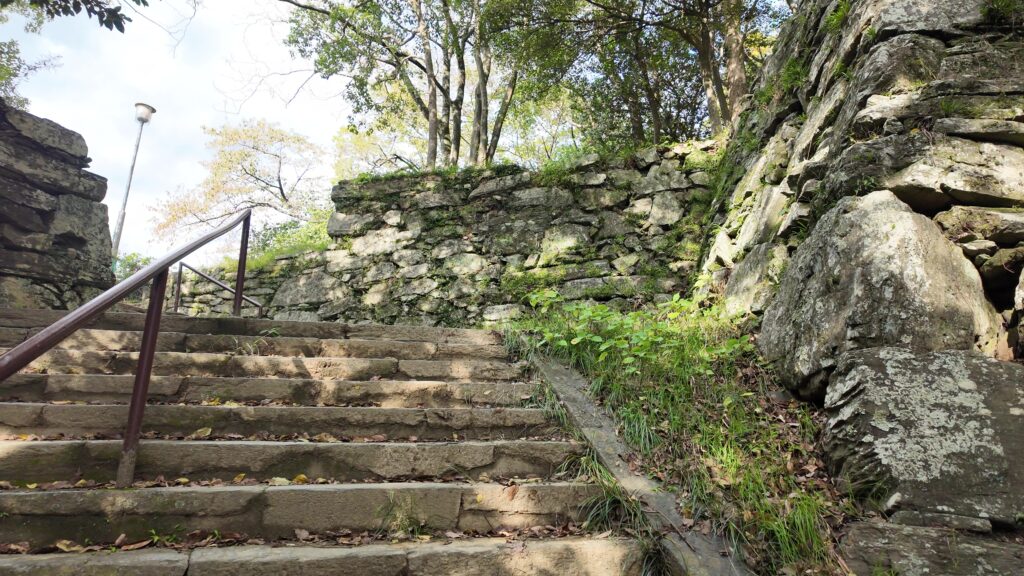

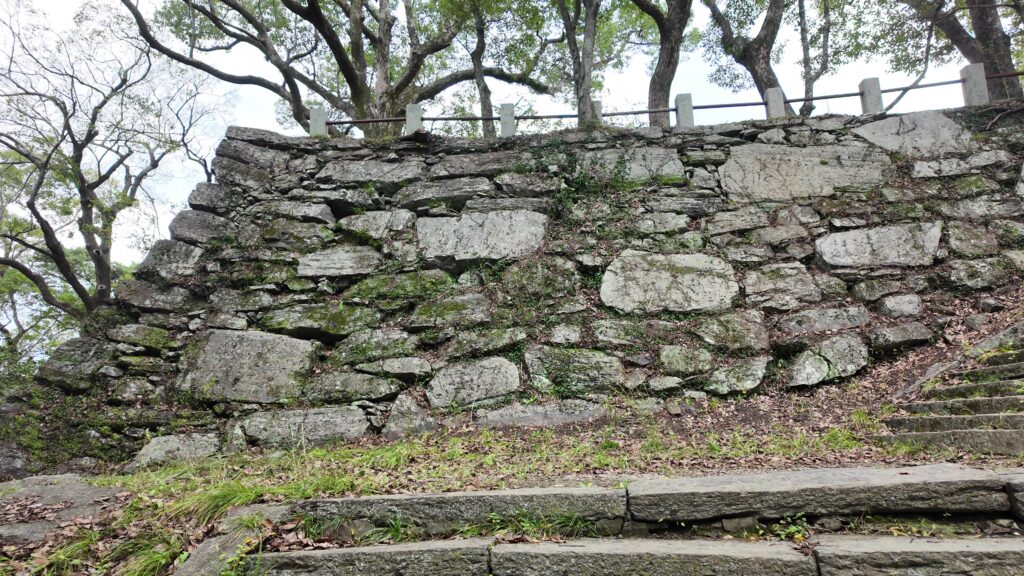

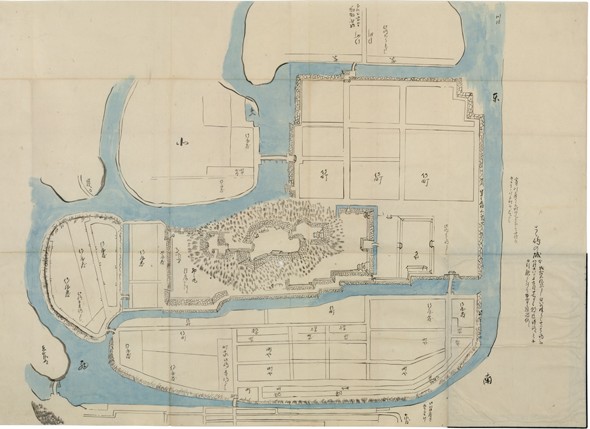

築城の経緯から、工事には他の豊臣大名も動員され、阿波入国翌年の1586年に完成しました。下の図は初期の姿を残す、江戸時代初期の絵図です。この頃の規模は小さく、山の上の防御を固めることが中心でした。最も高いところの本丸には、御殿の他、天守が築かれたと考えられています。当初天守台だったと思われる石垣が残っています。山麓には、家臣の屋敷地や城下町がありましたが、範囲は限られています。多くの家臣が阿波九城に分散していたからです。

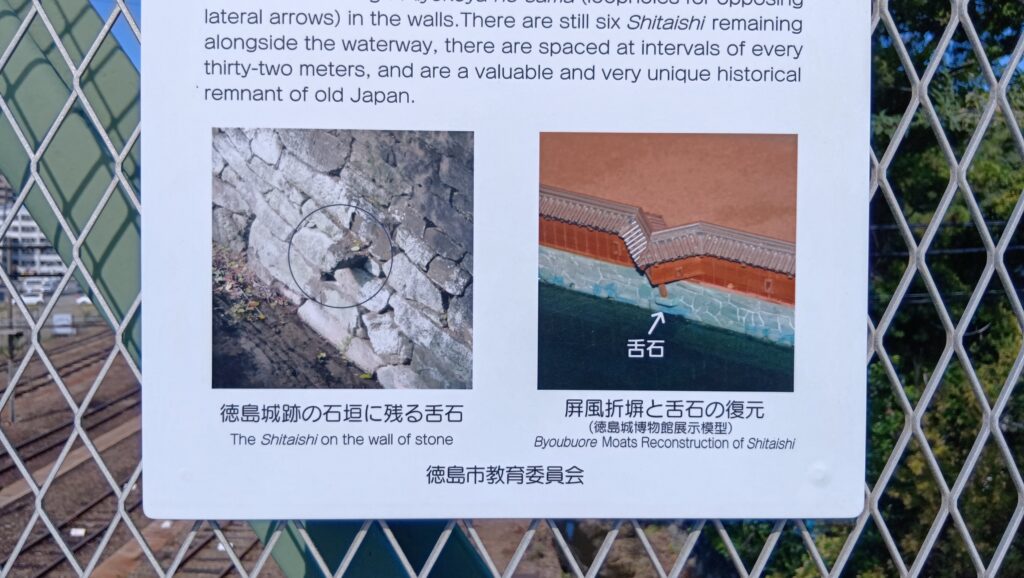

「讃岐伊予土佐阿波探索書添付阿波国徳島城図」、出展:徳島大付属図書館 貴重資料高精細デジタルアーカイブ 初期天守台と考えられる弓櫓跡の石垣 それでも、川から攻めてくる敵を想定して、城を、屏風折れの塀で囲み、敵船を、いろんな方向から攻撃できるようにしました。、

屏風折れ塀の現地説明パネル 城と城下の発展

家政は、豊臣大名として小田原合戦、朝鮮侵攻などに参陣しました。しかし秀吉没後は、その進路選択に悩むことになります。関ヶ原の戦いのときには領地返上、大坂の陣のときには豊臣方につこうとしたとも言われます。一方、後継ぎの至鎮(よししげ)は、徳川家康の養女を妻にしていて、関ヶ原では東軍、大坂の陣では幕府方につき、戦功をあげました。結果的に、阿波国が安堵され、淡路国が加増になったのです。家政は、秀吉の恩は忘れがたく、秀吉を祀った豊国神社を維持したそうです。以後、その領地と徳島城は、徳島藩として、蜂須賀氏の下、ずっと続いていきました。

蜂須賀至鎮肖像画、徳島城博物館蔵(licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 徳島城の方も、平和な時代の訪れとともに変化がありました。本丸にあった天守が、城下や海を臨む、東二の丸に移りました。山麓には、藩政の中心となる表御殿、奥御殿が建てられました。その手前にも、三重櫓(太鼓櫓)がありました。更にその手前の「鷲の門」が城の正門になります。

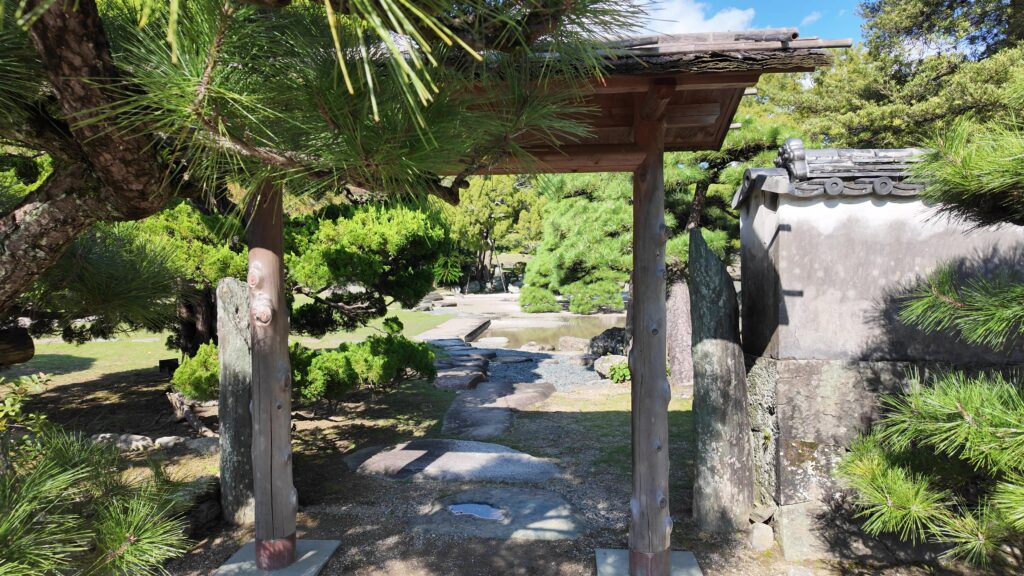

「阿波国徳島城之図」の山上部分 「阿波国徳島城之図」の山麓部分 現在、徳島城の建物は残っていませんが、御殿の跡には、徳島城博物館があり、鷲の門も復元されています。そしてなにより、表御殿の庭園はまだ残っているのです。「阿波の青石」と呼ばれる地元で採れる緑泥片岩をふんだんに使った石組みと、海水を取り入れていたという「潮入り庭園」としても知られています。

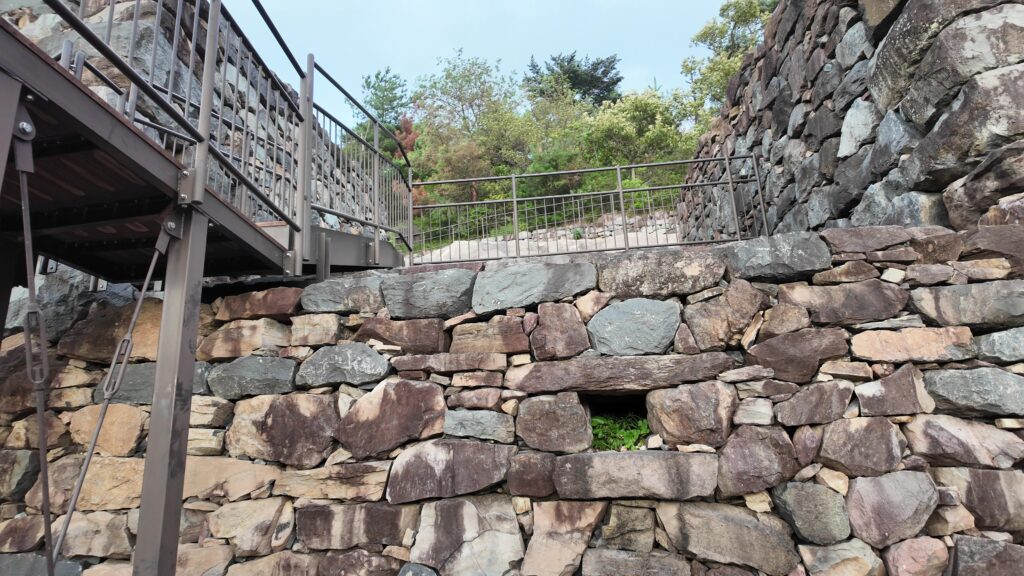

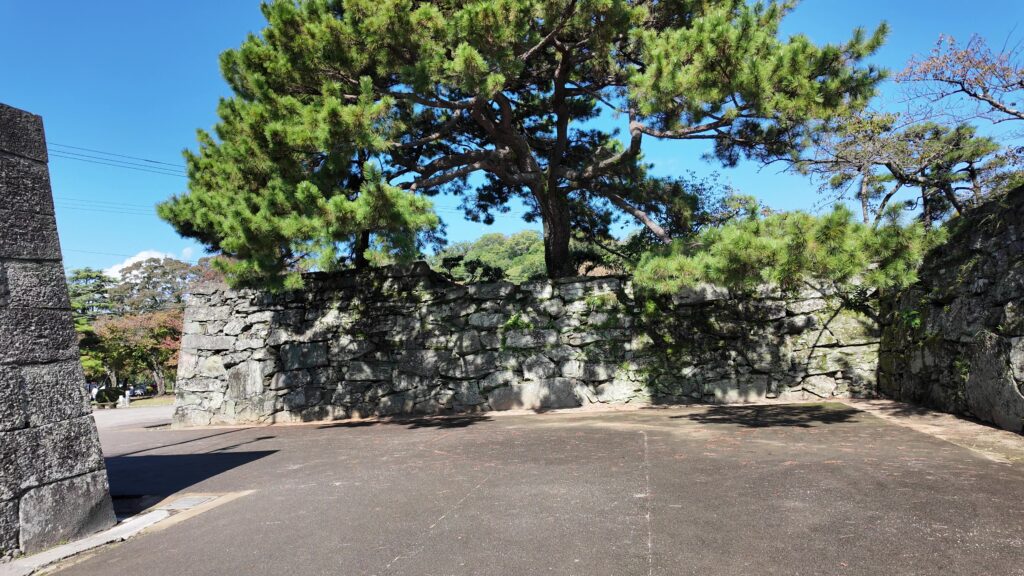

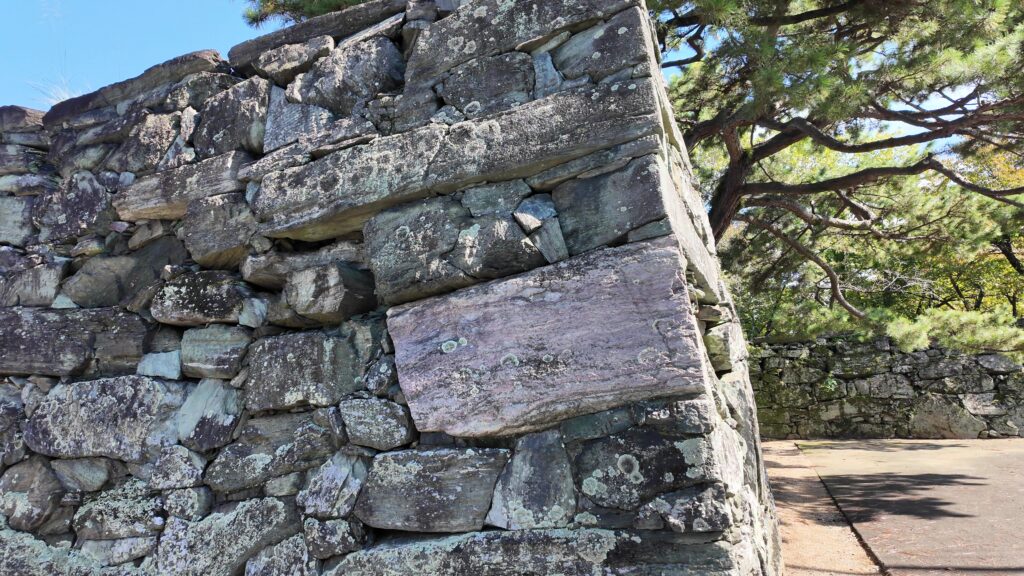

徳島市立徳島城博物館 復元された鷲の門 旧徳島城表御殿庭園 御殿の周りも、同じ種類の石を使った石垣に囲まれています。他の御殿があるような城の精密な石垣とは違いますが、この城にしかない味わいがあります。

御殿周りの石垣 いわゆる一国一城令が幕府から出されると、支城である阿波九城は廃城になり、分散していた家臣が徳島に集中するようになりました。下の絵図は、ちょうどその頃のものです。初期の頃の絵図より、城下が広くなっています。ひょうたん島の外に新しい町ができていきました。

「阿波国徳島城之図」、江戸時代(出展:国立公文書館)、町がが中州の外に広がっていることがわかります 藩政が安定すると、現在につながる地場産業が発展します。いくつかの要因が重なって、藍産業が栄えました。それから、交通面では駅路寺制度というのが定められました。蜂須賀家政が、八つのお寺を指定して、旅人の便宜を図ったのです。その中には、八十八か所巡礼の札所になったものもあります。お遍路もその頃からありました(下記補足5)。

(補足5)定 駅路山何寺

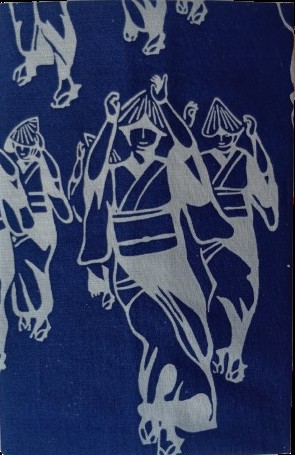

藍染のハンカチ そして、お待ちかねの阿波踊りの起源です。家政が、徳島城完成祝いに、無礼講の踊りを許してからという言い伝えがありますが、記録上は、2代藩主の忠英が、町人を招いて盆踊りを見たというのがあります。最近の研究によると、江戸時代後期の盆踊りの一種「ぞめき踊り」が直接のルーツとのことです。

街なかにある阿波踊りのフィギア 「徳島城 その2」に続きます。