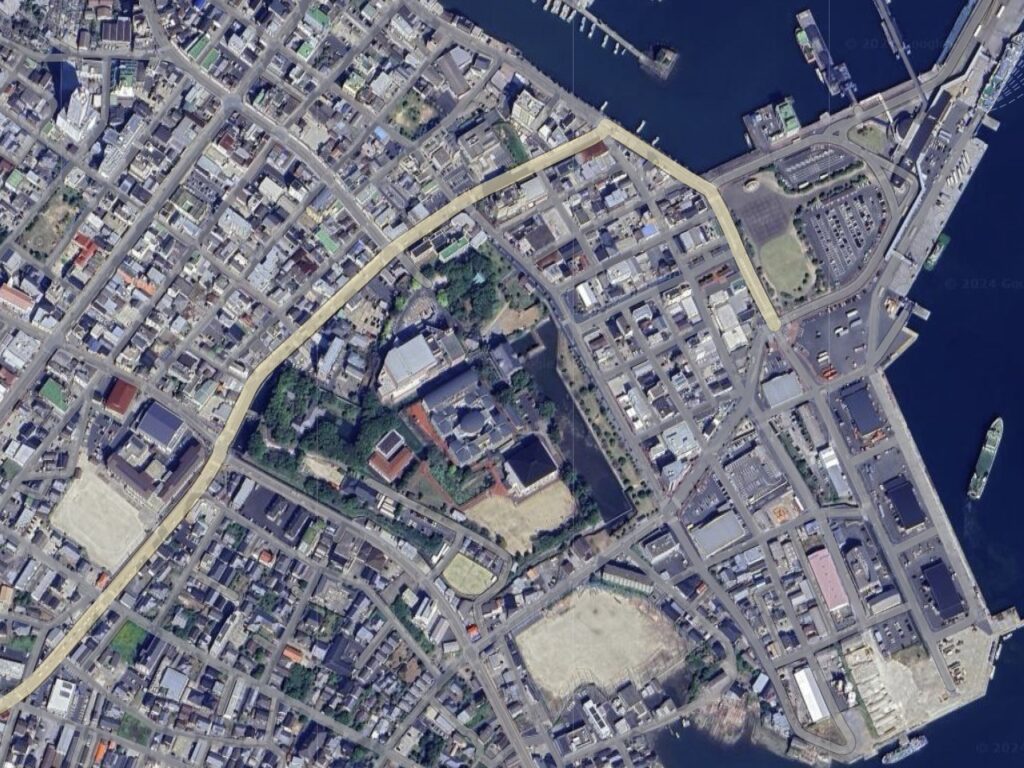

Location and History

Fukue Castle was located in Fukue Island, which is the largest one of Goto Islands. It was built by the Goto Clan, the lord family of the Fukue Domain during the Edo Period. Goto Islands are at the westernmost part of the Kushu Region. That’s why they have a long history including close relationships with foreign countries through sea transportation. However, the castle is one of the youngest castles in Japan because of the special conditions and matters of the islands.

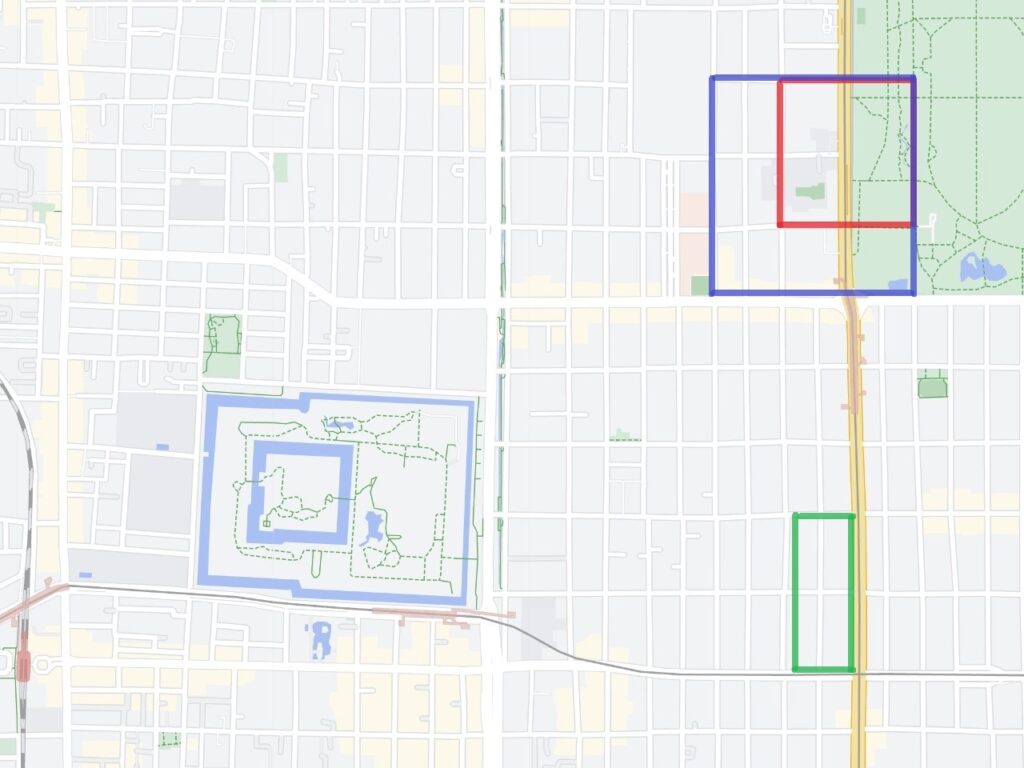

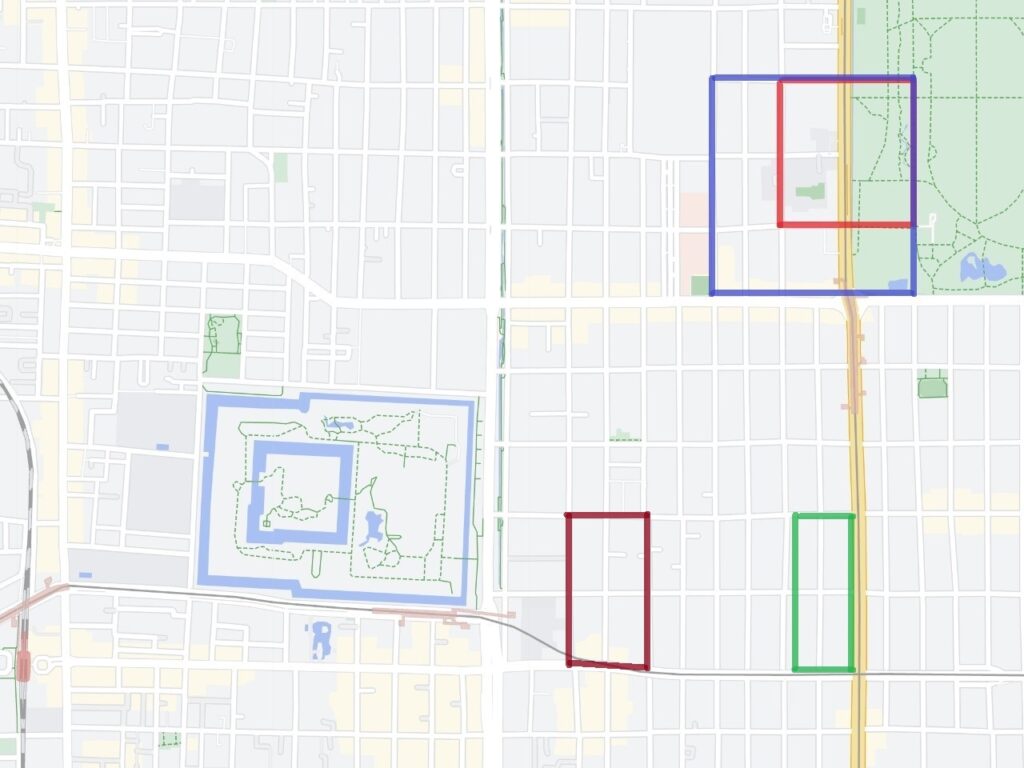

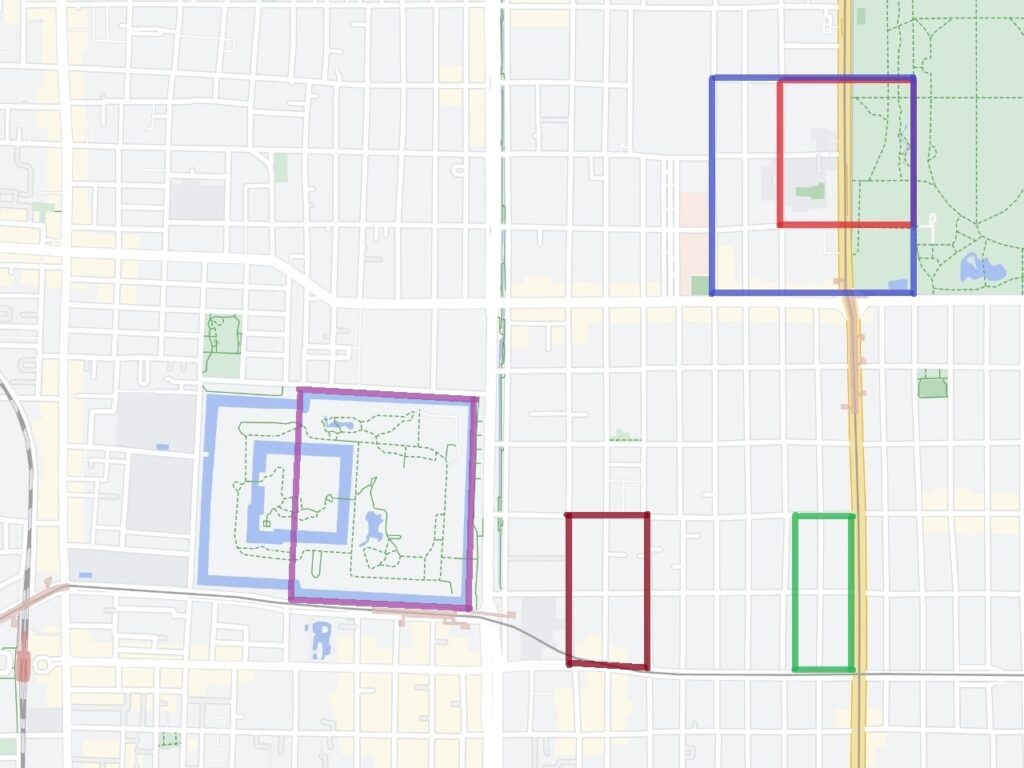

The location of the castleGoto Islands with Matsura Party, Kaizoku warriors, and Wako pirates

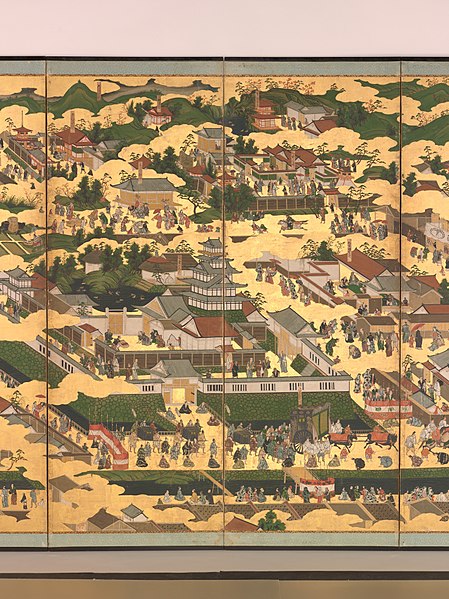

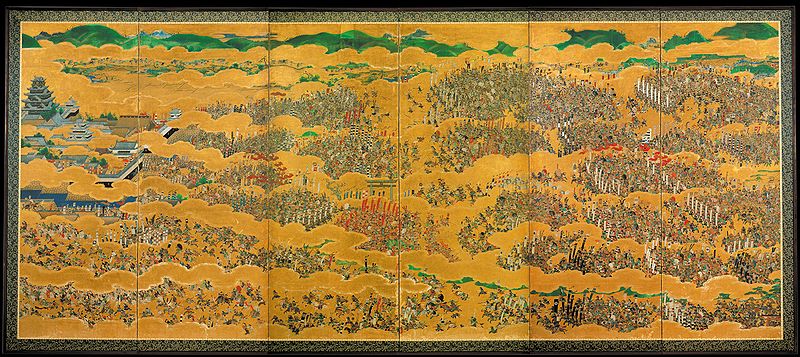

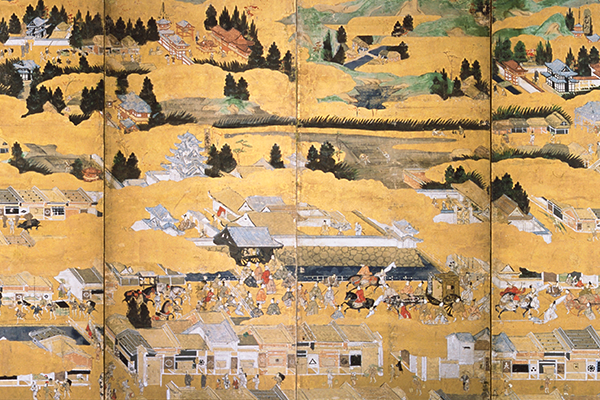

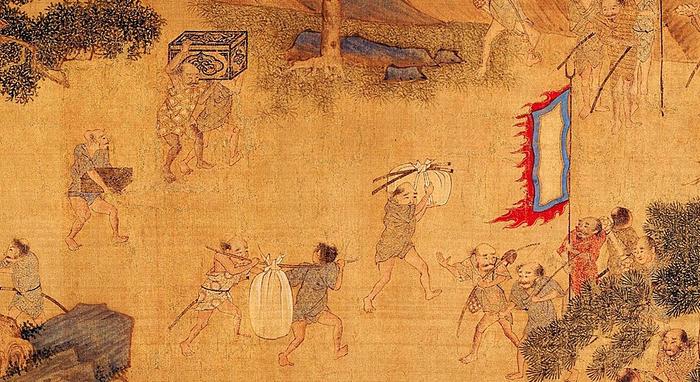

In the ancient times, Goto Islands were on the southern route for Japanese missions to the Tang dynasty of China. For example, a famous priest, Kukai, left the islands to the dynasty by ship. In the Middle Ages, warriors, called Matsura Party, invaded the islands in order to govern it. Though their leader, the Matsura Clan stayed in Hirado of the main Kyushu Island, other members like the Uku and Aokata Clans moved to Goto Islands. Apart from the jobs for ruling their lands, they usually acted as sea guards and navies. They also pirated cargos from the ships which meant they didn’t have to pay to enter certain areas or were wrecked. So, they were sometimes called Kaizoku, which directly means ‘pirates’.

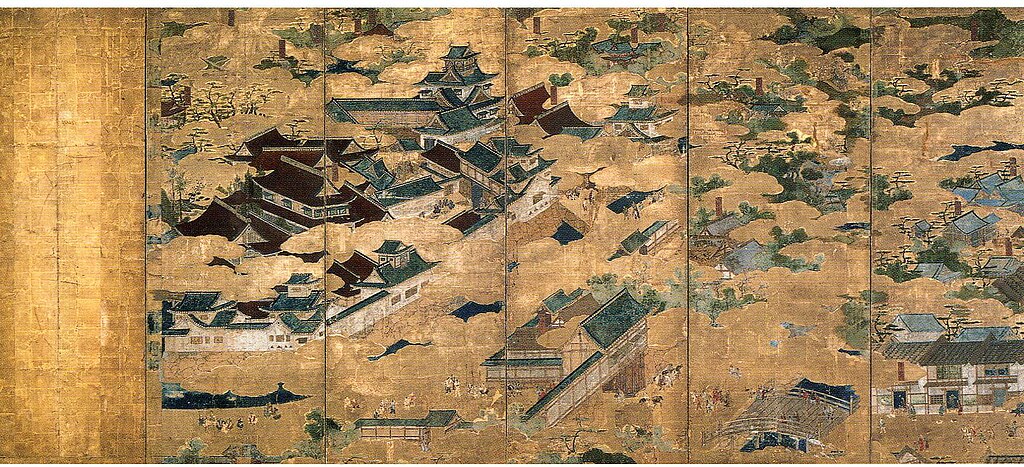

Another leading group at that time were Wako pirates, which used Goto Islands as a base. They were classified in the former Wako during the Muromachi Period and the later one during the Sengoku Period. The latter was, in fact, ruled by Chinese people, who were like armed merchants. It was said that some Japanese people from the Matsura Party might have joined the Wako pirates. The lords of the party tried to build a strong connection with those of the pirates to improve their power.

Rule of Goto Clan as Fukue Domain

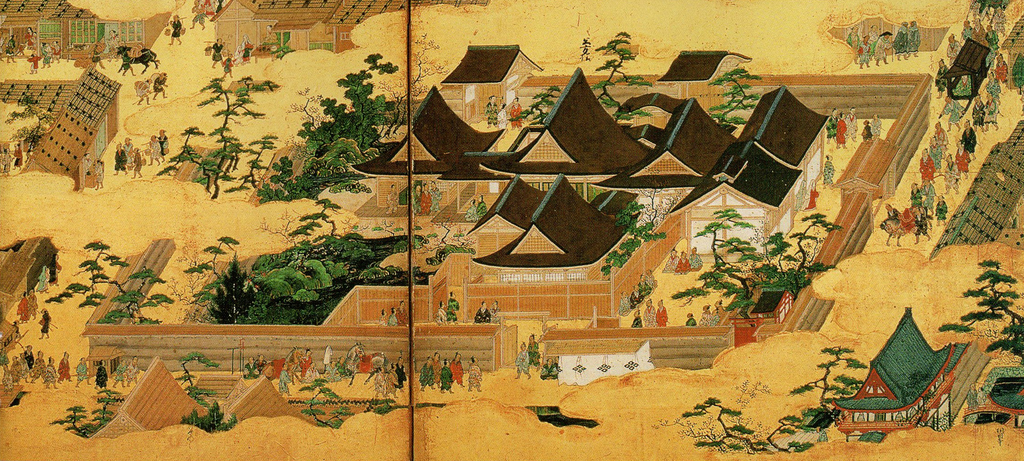

In the 14th Century during the Muromachi Period, one of the Matsura Party, the Uku Clan managed to unify Goto Islands. As a result, the clan moved its home from Uku Island to Fukue Island, the largest one in the islands. Morisada Uku, who was the lord of the clan in the middle of the 16th Century tried to increase trading by building Egawa Castle near the estuary of Fukue River. He met a Chinese big shot from the Wako Pirates, called Wang Zhi, in the process. Morisada allowed Wang Zhi to live and trade in Fukue, by building a Chinatown near the castle. Some historical items, such as Minjin-do (a mausoleum) and Rokkaku Well, can be seen in the town ruins. Goto Islands became a trading center following Hirado.

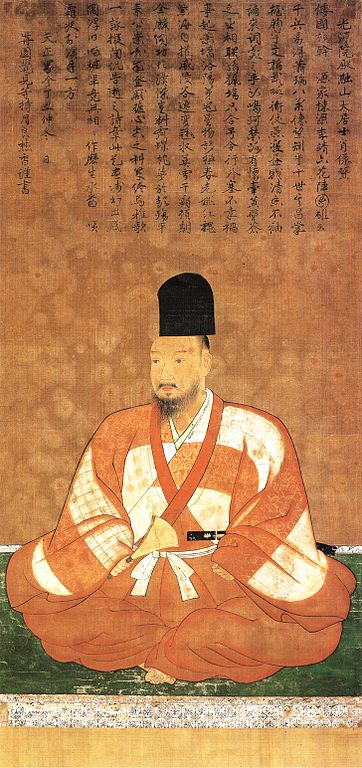

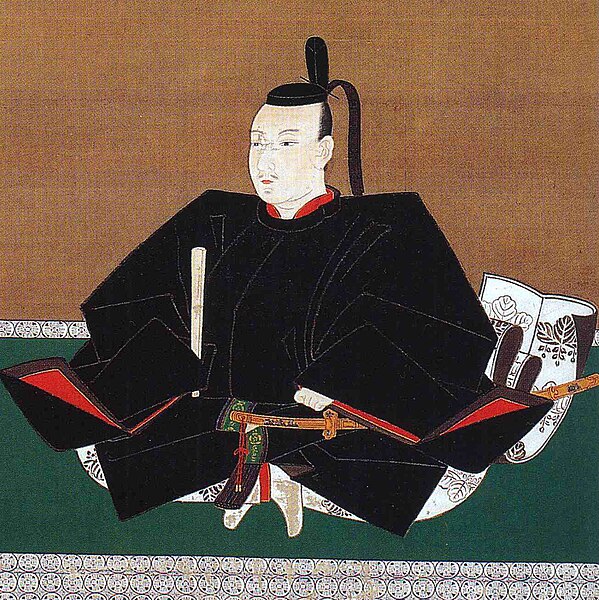

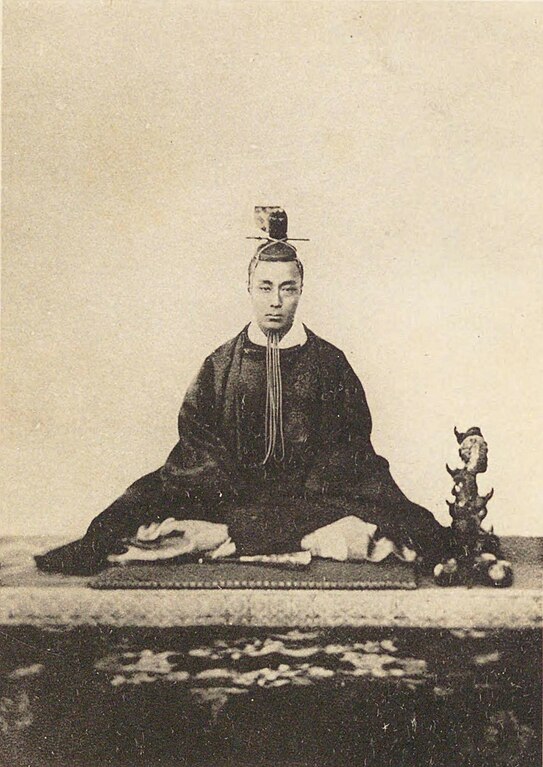

The Uku Clan also adapted to its new environment. When Christianity came to Goto Islands, Morisada’s son, Sumisada became a Christian. Sumisada’s grandson, Sumiharu changed his family name from Uku to Goto, as the representative of the islands, during the unification of Japan by Hideyoshi Toyotomi. Sumiharu’s successor, Harumasa Goto survived even when Ieyasu Tokugawa became the last ruler. Harumasa was the first lord of the Fukue Domain which governed the area all through the Edo Period. The second lord, Moritoshi Goto forced all the warriors of the domain to live in Fukue town to rule over them completely. Fukue Samurai Residence Street is the ruins for the middle-class warriors’ residential area.

However, the situation of the domain was not stable. Even though the income of the domain had been good because of the prosperous fishing industry, both of them declined rapidly. Therefore, the domain needed to make counterplans. Their first plan was to tax each person in the domain, It seemed unusual but the second counterplan was more unorthodox. Their second plan was to force some girls to serve high-class warriors like slaves for three years! This was obviously a tribble law even during the Edo Period, which lasted until the end of the period. On the other hand, another plan might have unknowingly brought a good thing to Goto Islands. Fukue Domain asked Omura Domain in the main island of Kyushu to move farmers to Goto Islands. They agreed with each other, and then, thousands of farmers went to the islands. In fact, many of the farmers were underground-Christians. Being Christian was prohibited at that time, but Fukue Domain accepted them carelessly without checking their background because they wanted to increase their income. As a result, Christianity was secretly worshiped by the farmers, which would lead to some Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region (as a World Heritage) in Goto Islands.

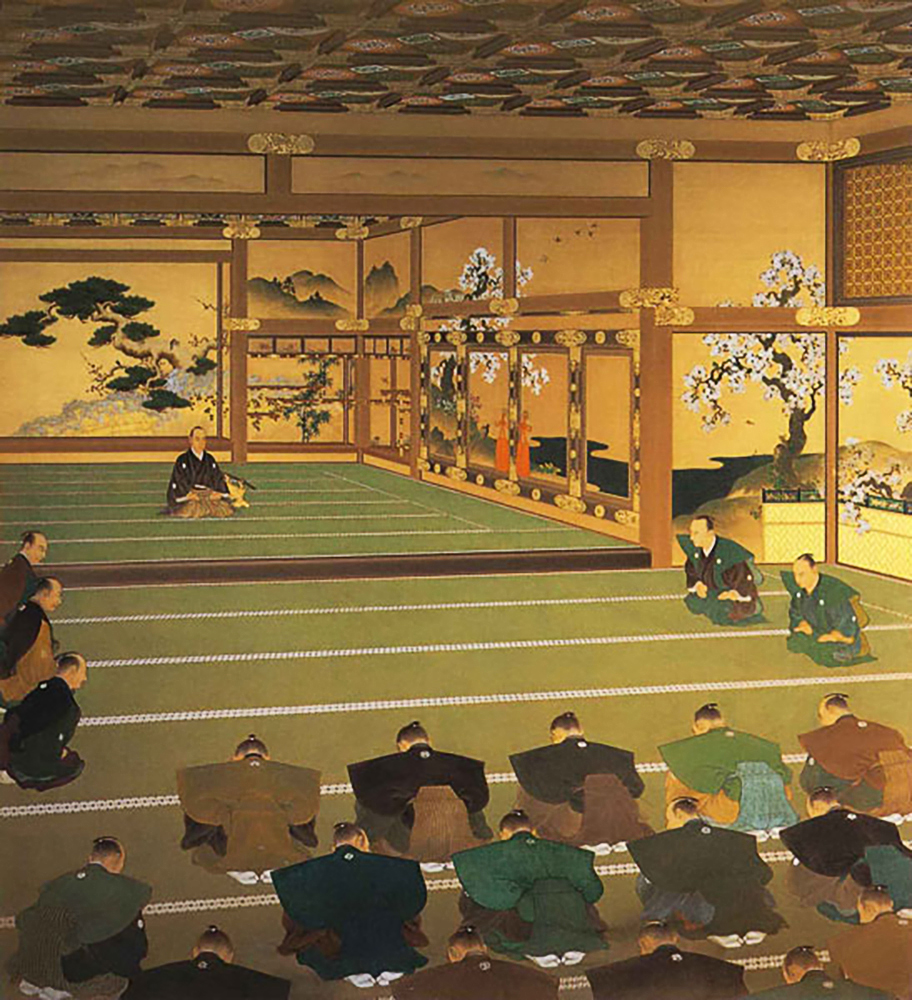

As for the castle’s matter, Egawa Castle was eventually burned down by accident in 1614. Fukue Domain tried to build another one, however, it was not allowed by the shogunate. This was because the domain was too small for having a castle. The shogunate controlled all the domains by classifying them and permitting what they could do. Instead, Fukue Domain built Ishida Encampment at a seashore where Fukue Castle would later be built.

Road to Fukue Castle

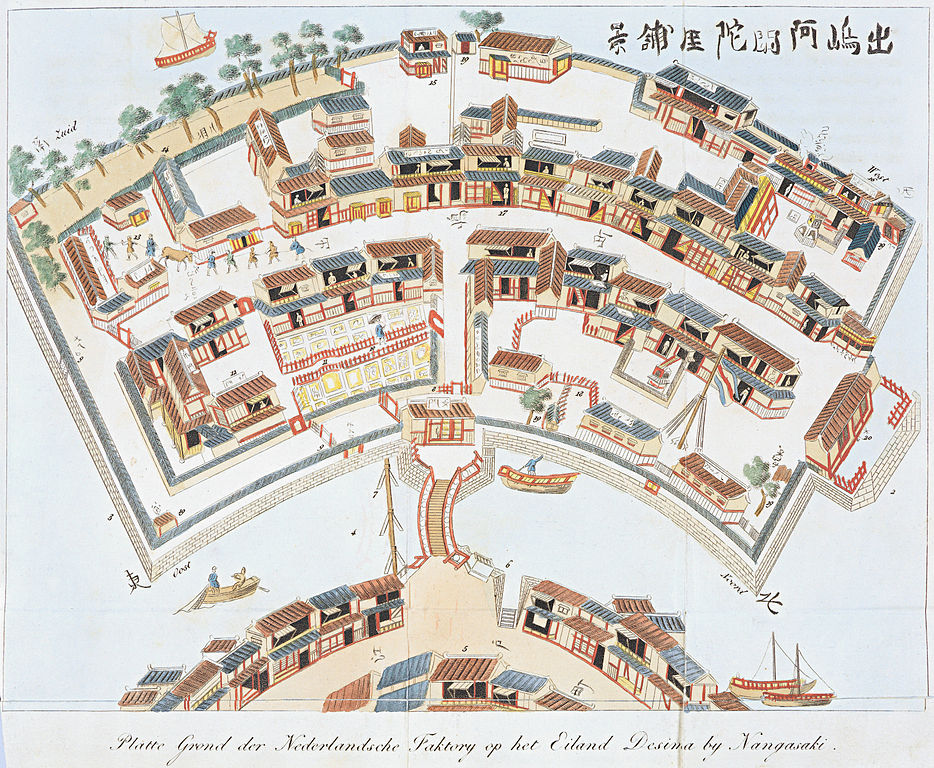

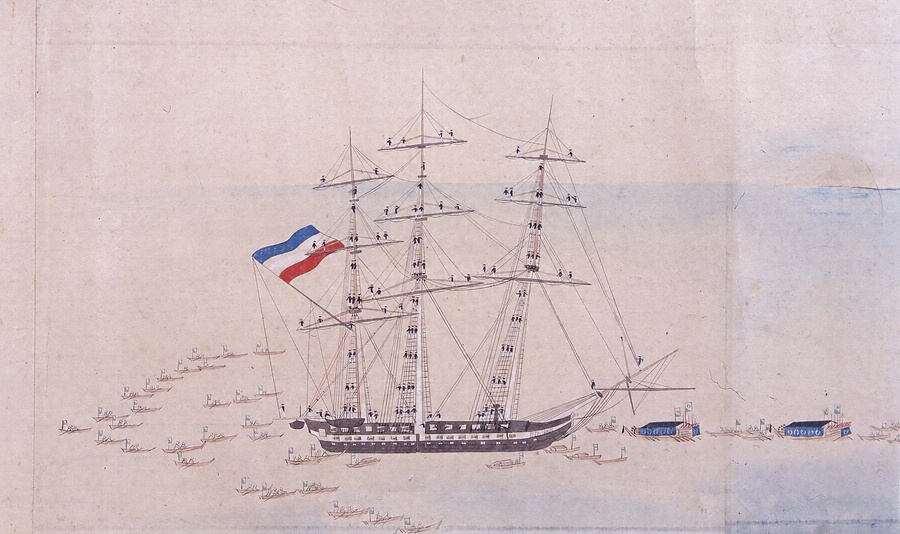

Fukue Domain was also not allowed to trade with foreign countries because it was allowed to do so with Netherlands and China. The only trading that was allowed was in Nagasaki Port. Furthermore, the domain was ordered by the shogunate to monitor the foreign trading ships on route to Nagasaki near Goto Islands. The domain built 11 lookout posts on the islands in order to monitor foreign ships. That made the domain become more careful of foreign affairs. The domain sent some officers to Nagasaki to collect foreign information. As time passed, unidentified Western ships often appeared in the sea around Japan. The domain felt a sense of crisis and applied the first permission to build a castle in 1806 but was rejected in the end.

Meanwhile, there were big incidents at Nagasaki. In 1808, a British warship, called Phaeton, rushed towards Nagasaki, to catch some ships of Netherlands under a state of war between the countries. Then, in 1844, a Dutch warship, called Palembang, visited Nagasaki with a diplomatic massage by the Dutch king, which encourage Japan to open the country. This information was basically confidential, but Fukue Domain got it through the officers at Nagasaki.

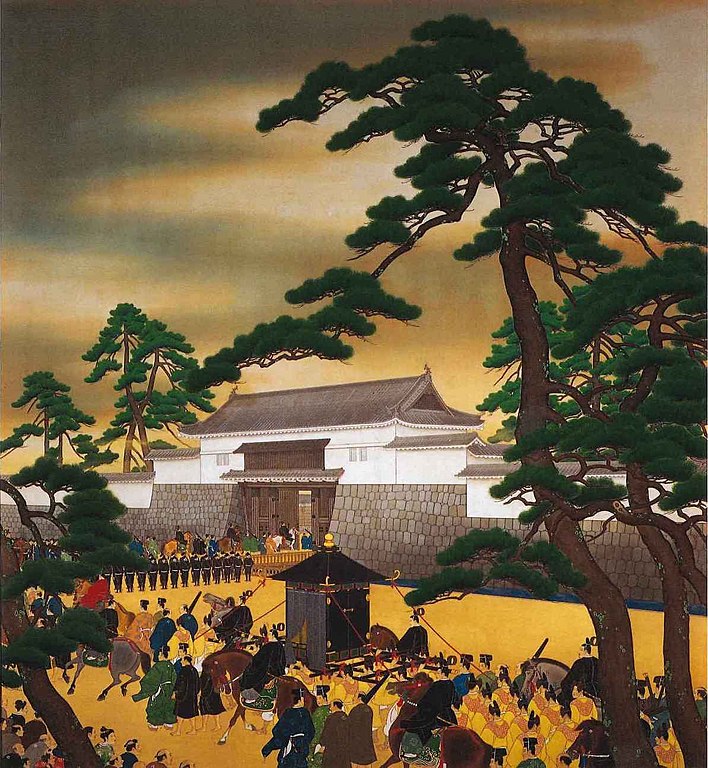

Therefore, it asked the shogunate to allow them to build the castle again and again. Eventually, they were allowed to do it in 1849, which was the same year as that of Matsumae Castle in Hokkaido was built.

Construction of Castle

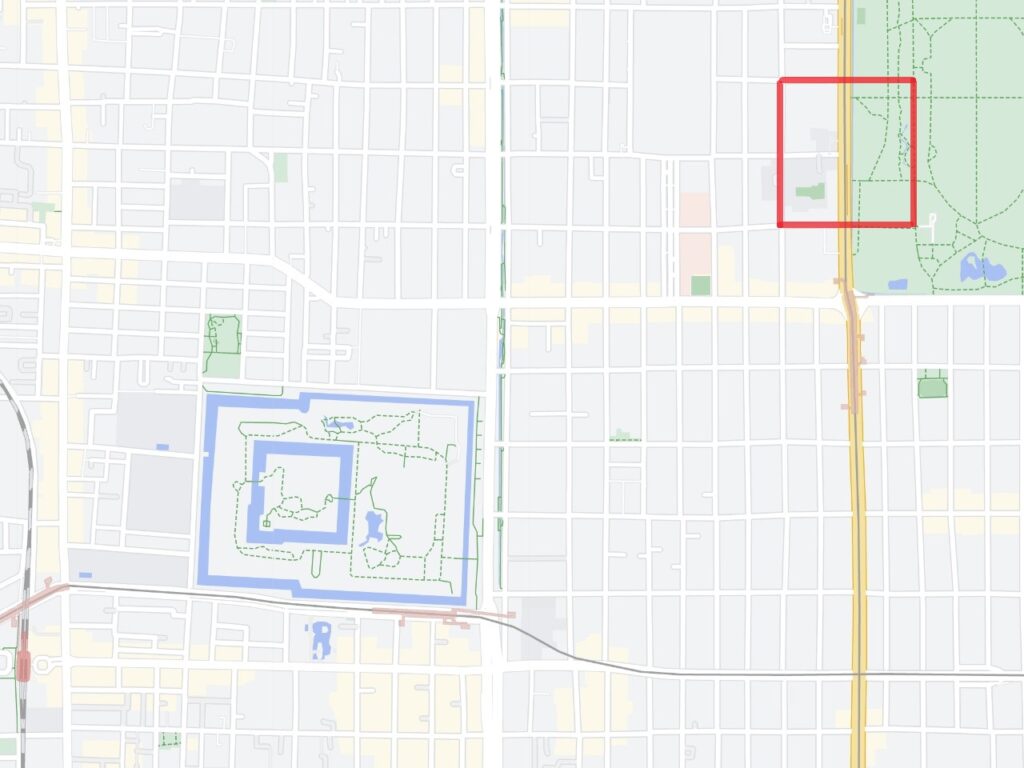

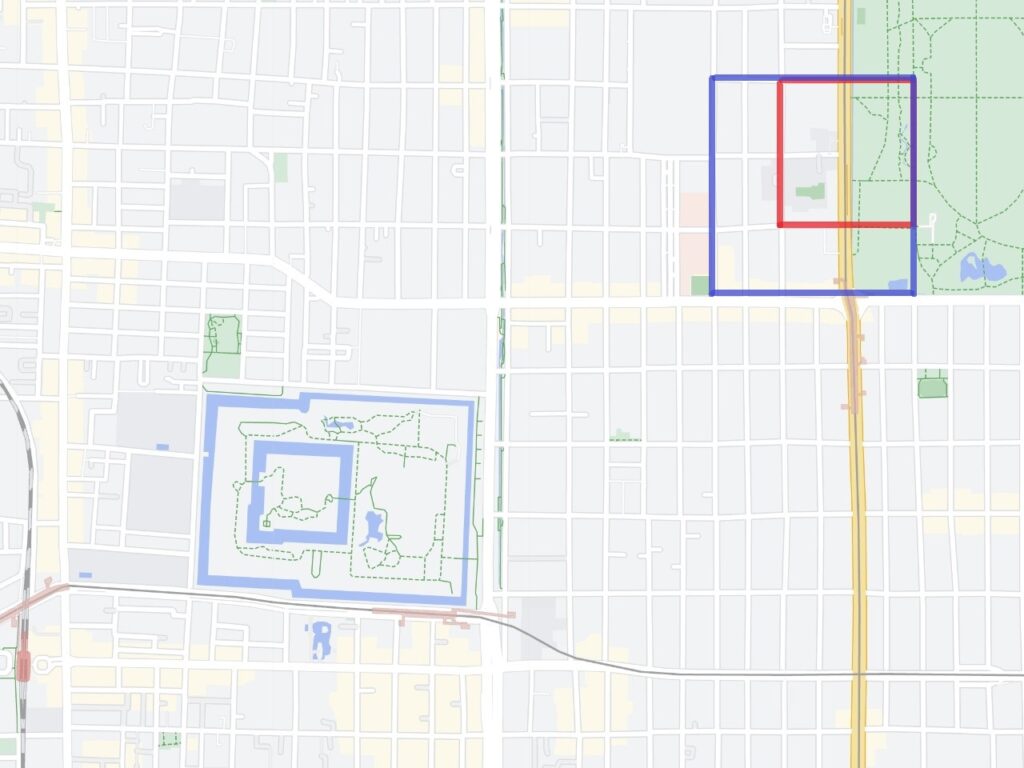

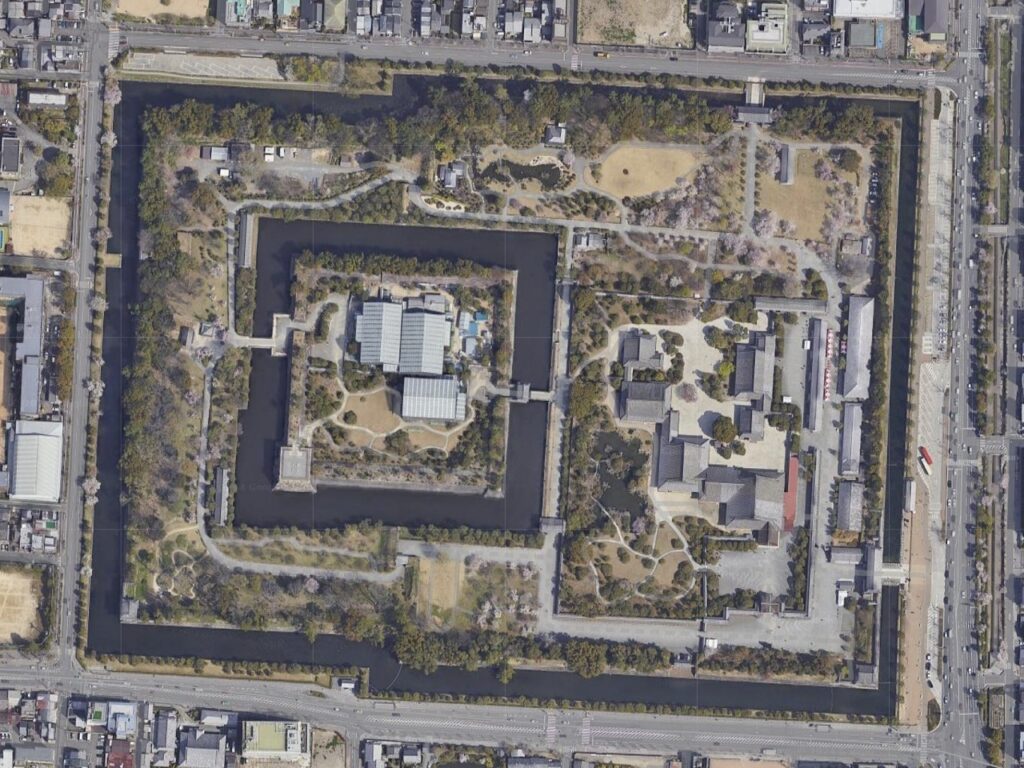

Fukue Domain lauched the construction of Fukue Castle at the same site as its encampment right away. However, it took a very long time as long as 15 years. This was because of the lack of the budget and its location near the estuary. There is the ruins of a lighthouse called Jotobana near Fukue Port. it was originally built as banks to protect the construction site from the big waves. The castle was eventually completed in 1863. It was one of the youngest castles in Japan and unique one devoted to guarding the sea.

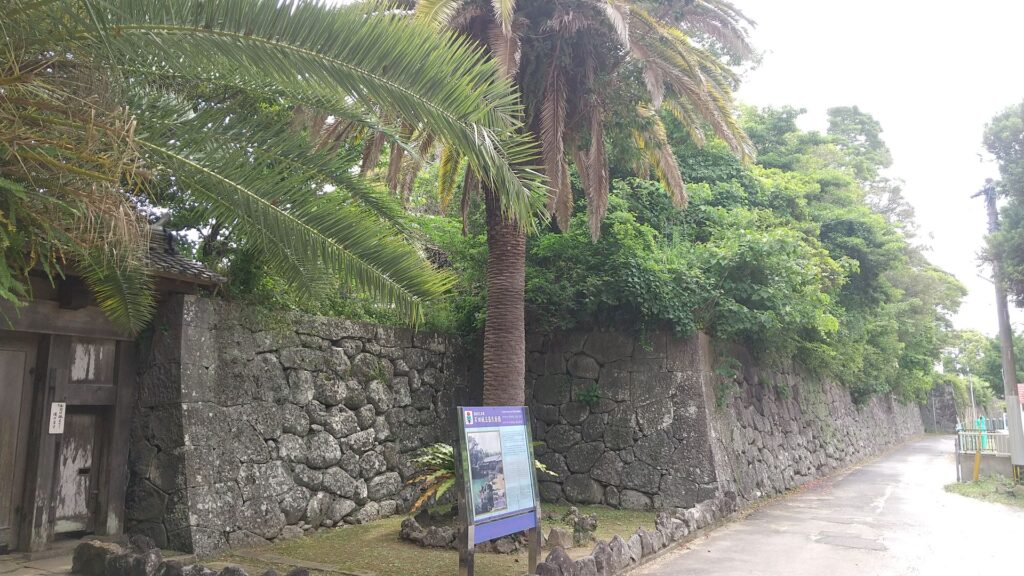

For these reasons, it had several distinct features. First, the castle faced Eastern China Sea in the east and surrounded by it in the east, north, and south directions. The sea could be a natural moat for the castle too, but it made enemy ships attack that area more easily. Therefore, the stone walls at the eastern side were very thick. A water gate was also built to sail the castle’s ships. Secondly, the castle had several enclosures such as the Main, Second and Northern Enclosures like other castles. However, the corners had cannon bases, not turrets which Japanese castles used to have. The residence and garden for the lord were built in the western part of the castle, which was the farthest from the sea, which was also the safest area of the castle. Finally, the stone walls of the castle used many natural stones which the island produced. The stones were piled in a method called Nozura-zumi by a special stone craftsman group called Ano-shu.

Though the castle was built after the great efforts after a long time, it was abandoned in 1872 after the Meiji Restoration when it was only 9 years old.