目次~Table of Contents

立地と歴史

義の武将、上杉謙信

春日山城は、日本海に面した越後国(現在の新潟県)にありました。この城は、城主の一人であった上杉謙信によりよく知られています。謙信は、戦国時代の16世紀において最強の戦国大名であったと言われています。彼はその49年の生涯で70回以上戦いましたが、明らかな敗戦はありませんでした。

城の位置

また、謙信には他の戦国大名が決して持ち合わせていなかった特異な面がありました。彼は決して自分から他国を侵略するために戦うことはありませんでした。他の戦国大名に敗北した人たちを助けるためにのみ戦ったのです。結果的に、謙信は越後国の南で有力な戦国大名、武田信玄と5度に渡って戦いました。彼はまた山を越え、太平洋に面した関東地方に17回も侵攻し、北条氏と戦いました。謙信は敬虔な仏教徒であり、生涯独身を通しました。戦いの前には数日間毘沙門堂に籠り、勝利の祈願を行っていたのです。彼は一時城を抜け出して仏教僧になろうとしたのですが、家臣達が城に戻ることを懇願し、ついには諦めたということもありました。

このような強さにも関わらず、謙信は天下人にはなれませんでした。毎回出先の国での勝利の後、彼が引き上げると、敵方はまた領地を取り返してしまうのです。歴史家の中はこのような有様を批判する人もいますが、多くの歴史ファンは、謙信を義の武将としていまだに敬愛しています。

曲輪と屋敷に覆われた城

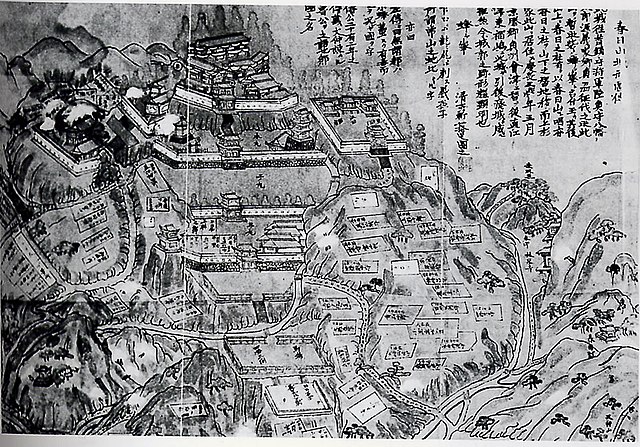

春日山城は、新潟県の西部、頚城平野の傍らの標高189mの山の上にあり、土造りの城でした。この城が最初にいつ築かれたのかは不明ですが、謙信の父親である長尾為景がこの城を拡張しました。謙信の時代には城の規模は更に大きくなり、城の山は数えきれない程の曲輪や建物に覆われていました。

この城は当時3つの部分から構成されていました。城の主要部は、東側の平野に面して山の頂上にありました。そこには本丸、毘沙門堂、重臣の直江屋敷、そして謙信の養子であった景勝と景虎の屋敷がありました。次に、大手道が山麓の南東部分から頂上に向かって伸びていました。この道は山の周辺を長く迂回しており、番所や、柿崎などの他の重臣の屋敷を通っていました。最後に、搦手道がまた山麓の北東部分から伸びていました。この道は黒金門、御屋敷、千貫門、そして虎口と呼ばれる食い違いの入口を通っていました。

この城自体は、複雑な防御システムは持っていなかったかもしれませんが、鮫ヶ尾城などの支城ネットワークを持ち、戦が起こったときには連携して機能するようになっていました。

平和な時代となり廃城

1578年に謙信が亡くなった後、この城では不幸にも景勝と景虎との間で内紛が起こりました。最終的には景勝が勝利しましたが、1598年には天下人の豊臣秀吉によって若松城に転封となってしまいます。その後、堀氏が春日山城を支配し、総構えと呼ばれる外郭土塁を築き、城の規模は最大となりました。ところが、堀氏は1607年に統治に便利な平地の上の福島城に移っていきました。春日山城は、それと同時に廃城となりました。

「32.春日山城 その1」への7件のフィードバック