目次~Table of Contents

立地と歴史

越中国の中心地

富山市は、富山城の城下町として発展し、現在は富山県の県庁所在地となっています。この城は、最初は16世紀前半に神保氏によって築かれました。その場所は、現在の富山県にあたる越中国の中心部の平地でした。その地域はまた、北陸街道と飛騨街道という主要な2つの街道が交わる地点でもありました。その当時、そのような場所に城を築くことは危険だったかもしれません。そのときは戦国時代の真只中であり、多くの戦いが起こっていたからです。越中国の戦国大名たちは通常は防衛のために、増山城のような山城に住んでいたのです。富山城の場合は、神通川や水堀が城を囲んでおり、それが防御の手段となっていました。

城の位置

佐々成政が越中国を統一

上杉氏、一向宗、織田氏といった多くの戦国大名たちが、富山城をめぐって戦いました。最終的には1582年に、佐々成政がこの城を手に入れ、越中国全域を支配しました。しかし、成政が天下人の豊臣秀吉に反抗したことで、1585年には秀吉が越中国に侵攻しました。同じ年に成政は秀吉に降伏し、富山城は破壊されてしまいました。秀吉は、越中国を前田利長に与えました。利長は、後の江戸時代に加賀藩の初代藩主となりました。1605年に、利長は藩主の座を、後継ぎ(弟の前田利常)に渡し、藩の本拠地であった金沢城から、隠居のために富山城に移ってきました。後継ぎの利常はまだ若年であったために、利長はまだ藩の実権を握っていました。彼は、新しい本拠地として富山城を再建したのです。

前田利長が城を完成

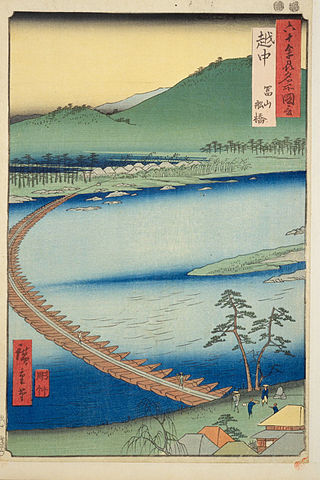

利長は、このとき富山城の形を完成させたと言われています。大河である神通川が、本丸の北側を自然の障壁として流れていました。川には浮橋が渡されていて、後には名所にもなりました。本丸を守るために、二の丸が南にあり、東出丸が東にあり、西には西の丸がありました。それぞれの曲輪は独立していて、水堀に囲まれていました。それらの曲輪は、本丸とはそれぞれ一本の土橋のみでつながっていました。曲輪は基本的には土塁により形作られていましたが、本丸の正門など3か所の主な門の周りは石垣で覆われていました。また、本丸には御殿があり、門の石垣の上には櫓が築かれていたと考えられています。最も大きな三の丸は、他の全ての曲輪の南にあり、武家屋敷地として使われていました。しかし城は、1609年に起こった不慮の火災により不幸にも焼け落ちてしまいます。城にとっては、2度目の災難でした。利長はやむを得ず高岡城に移りました。

富山藩の本拠地

1639年、利長の甥、前田利次が、富山藩として支藩を設立することを許されました。彼は一時新しい城を築くことを考えましたが、財政難のため、富山城を再利用することにしました。その代わりに、彼は城下町を守るために外郭土塁と水堀を作らせました。利次の息子、正甫(まさとし)は産業を振興し、特に製薬に力を注ぎました。この製薬業での成功は、全国的に有名な「富山の薬売り」につながります。富山藩は天守を築くことも計画しましたが、これも財政難のために諦めました。その代わりに、東出丸に千歳御殿を作り、祭礼のときには庶民が立ち入ることを許可しました。そのほか、この城は江戸時代にを通じて、何度も火災、洪水、地震などによる被害を受けました。その度に藩は城を修復してきたのです。比較的簡単な構造の土塁や水堀は、多くの災害から城を守るのに適していたのかもしれませんし、維持修復を行うのも容易だったのでしょう。

「134.富山城 その1」への2件のフィードバック