目次~Table of Contents

立地と歴史

宇都宮氏が最初に築城

大洲城は、四国の伊予国の南部(南予地方)にあった城で、その場所は現在の愛媛県大洲市にあたります。この城は最初は14世紀に宇都宮氏によって、地蔵ヶ嶽と呼ばれた丘の上に築かれました。この立地は、大洲宇和島街道と肱川(ひじかわ)との結節点の近くであり、交通の要衝でした。宇都宮氏は、やがて15世紀後半から16世紀にかけての戦国時代には伊予国の戦国大名の一つとなります。(その後中国地方の毛利氏の四国出兵により、大名の地位を追われました。伊予国は毛利氏の親族、小早川隆景が一時治めました。)

伊予国の範囲と大洲城の位置藤堂高虎が近代化

豊臣秀吉が天下統一を果たした後、秀吉の家臣であった藤堂高虎が1595年に大洲城(を含む南予地方)を領有しました。彼は宇和島城を本拠地としていましたが、大洲・宇和島両方の城を近代化したのです。高虎によってどのように大洲城が近代化されたのか詳細はわかっていません。その遺跡は現在の大洲城の地下にあるからです。しかし、高虎が城の基本的な構造を作り上げたと考えられています。本丸は、城の東から北へ向かって流れていた肱川沿いにありました。二の丸は、川の反対側の丘の麓にありました。本丸・二の丸両方の曲輪は、南側と西側を内堀に囲まれていました。また、三の丸と外堀がそれらの外側にあったのです。堀の水は、肱川から引かれており、そのため、この城は川城というべきものでした。

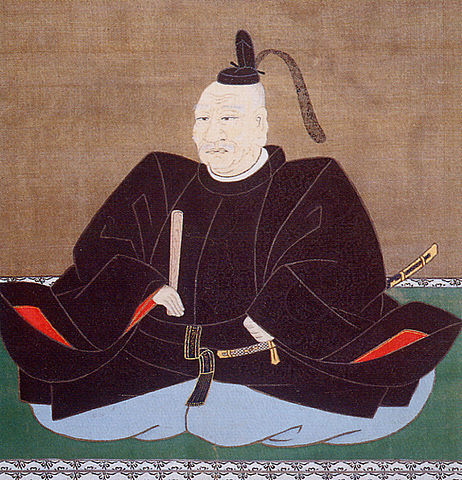

脇坂安治が天守築造か

1609年、脇坂安治(わきざかやすはる)が洲本城から大洲城に移され、大洲藩の初代藩主となりました。彼が本丸に四層の天守を建てたと言われています。また、歴史家の中には安治が洲本城の天守を大洲に移したのではないかと考えている人もいます。最近の調査によると、双方の天守台の大きさがほとんど同じだったからです。台所櫓と高欄櫓という2基の二階建て櫓が天守の両側に建てられ、渡櫓によって連結されていました。他にも多くの櫓がそれぞれの曲輪の重要地点に建てられました。

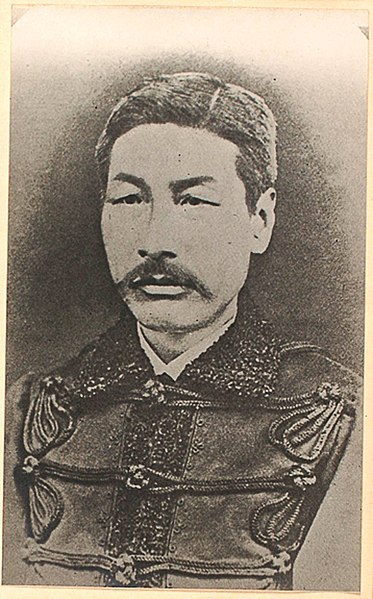

加藤氏が幕末まで継承

1617年、加藤氏が米子城から大洲城に転封となり、城と大洲藩を13代に渡って江戸時代末期まで統治しました。大洲藩は大藩ではなく(石高6万石)、裕福ではありませんでしたが、産業振興に努めました。例えば、砥部焼、和紙、木蝋などです。また、藩校の明倫館を設立し、藩士の教育を行いました。幕末の頃には、藩士の一人、武田斐三郎(あやさぶろう)が藩校修了の後、西洋軍学を学びました。彼はついには北海道の函館に、日本で初めての西洋式城郭である五稜郭を建設しました。そこで徳川幕府の指揮官として活躍したのです。

大洲城に関しては、平和の時代には二の丸が城の中心部となり、御殿や倉庫が建てられ、大手門やいくつかの櫓によって囲まれていました。

「82.大洲城 その1」への4件のフィードバック