目次~Table of Contents

立地と歴史

元寇に備えて吉見氏が築城

津和野町は、中国地方の島根県の山間地にある盆地に位置しています。ここには古い町並みがあり、たびたび山陰(中国地方の北部)の小京都と呼ばれます。更には、町に沿った山の上に津和野城跡があり、より強い印象を与えます。実際、この町は津和野城の城下町を起源としています。

この城は最初は1295年に鎌倉幕府から派遣された吉見氏によって築かれました。想定される更なるモンゴル襲来から城周辺の地域を防衛するためです。史実のモンゴル襲来は1281年で終わっていた(弘安の役と呼ばれる2回目の襲来を撃退)のですが、日本の武士たちはまだモンゴル軍が攻めてくるかもしれないと思っていました。そのため、吉見氏は日本海から下がったところにある急峻な山の上に城を築いたのです。吉見氏は結果、この城を地方領主として300年以上も居城としました。戦国時代の1554年、この城は陶(すえ)氏のよって攻められ110日間の籠城戦となりましたが、それでも落城せず、講和となりました。自然の地形を使った全て土造りの城でしたが、それでも十分強力な防御力を備えていたのです。その後、吉見氏は中国地方の覇者となった毛利氏に従いましたが、1600年の関ヶ原の戦いでの敗戦により、城を離れることになってしまいました。

坂崎直盛の栄光と没落

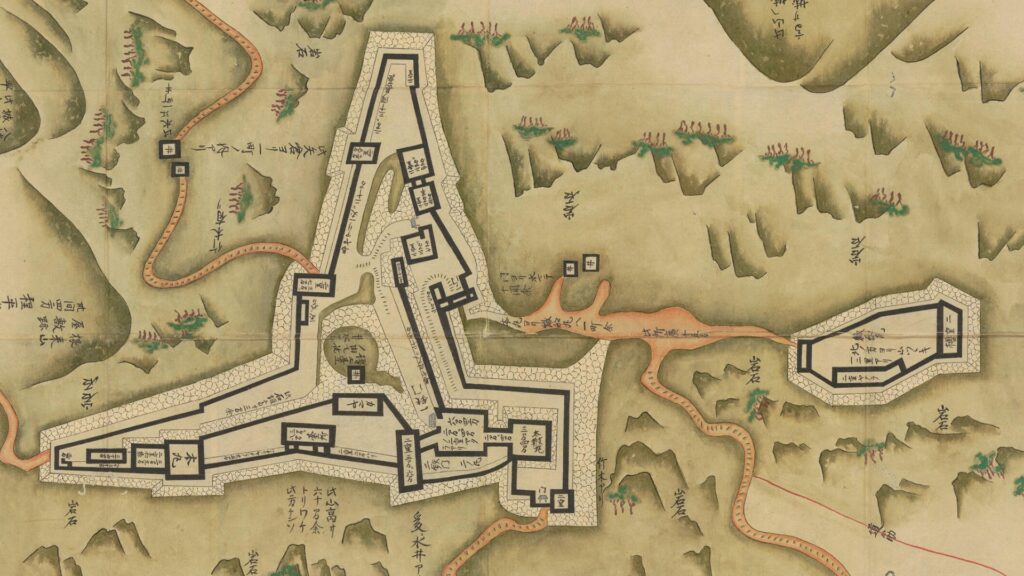

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、坂崎直盛を津和野城に送り、津和野藩を立藩させました。直盛は、家康の敵方であった宇喜多氏出身(当初は宇喜多詮家、うきたあきいえ、と名乗っていました)でしたが、氏族内の内紛により単独で徳川方に加わりました。そして、名前を変えたのです。彼は、切り立った山の上にあった城の主要部に高石垣を築いたり、櫓や天守を建てたりして、近代化かつ防御力の強化を図りました。その当時の他の大名たちの多くは、統治の利便のために平地に(あるいは低山上に)城を築いたり改修したりしました。直盛がそれとは違った判断をした理由は、隣接していた毛利氏との戦いに備えたためであるとか、山麓の盆地上には必要十分なスペースがなかったからなどと言われています。直盛は城下町も整備し、例えば火災防止のため水路を張り巡らせ、蚊の発生を抑えるためその中で鯉を飼わせたりしました。また、楮の木をこの地域に持ち込み栽培させました。これは後に、石州和紙として知られる新しい地場産業の発展に結びつきます。

一方、直盛は直情的で執拗な性格を持っていました。例えば、出奔した親族(甥の宇喜多左門、直盛の小姓と関係を持ち、その小姓を処刑した家臣を殺害した)が処罰されるまで8年間探索し続けました。それだけでなく、その親族をかくまった富田氏を幕府に訴え出て、そのために富田氏はついには改易となってしまいました(鉱山からの収益を私したことによる大久保長安事件の影響もあったとされます)。彼のこのような性格は、最終的には自分自身に不幸をもたらします。幕府が豊臣秀頼を滅ぼした1615年の大坂夏の陣には、直盛は徳川幕府方として参陣しました。秀頼の妻、千姫はときの将軍、秀忠の娘であり、救助されて、直盛自身が将軍のもとに送り届けました。その翌年、不可思議な事件が発生します。直盛が、千姫が幕府の重臣、本多忠刻(ほんだただとき)と再婚する前夜に千姫を略奪する計画を立てていたというものです。それが発覚したことで幕府の軍勢が直盛の屋敷を包囲し、直盛は切腹して果てました(千姫事件)。

なぜ直盛がそんな愚かな行動に出ようとしたのかは全く不明です。幕府の創設者であり、千姫の祖父である徳川家康が、千姫を救出した者をその婿にすると約束したのに、その約束が守られなかったからとも言われます。別の説としては、直盛は千姫よりずっと年上であるので、千姫の次の嫁ぎ先を探すよう頼まれていたが、彼の思う通りにはならなかった(他の候補者を探していたのに裏切られた)ため、彼の自尊心が許さず、その結果全てを失うことになったというものです。

亀井氏が津和野藩と城を継承

津和野藩は、亀井氏によって継承され、江戸時代末期まで続きました。他の多くの大名たちと同様に、亀井氏は居住と統治のための御殿を山の麓に築きました。山上の城も維持されましたが、それは実に大変なことでした。1685年、天守といくつかの櫓が落雷のため焼失しました。残念ながら天守は再建されませんでした。山上の石垣もその急峻な地形のため時折、地震あるいは自然に崩落しました。その結果、ほとんどの石垣が江戸時代の期間中に修繕されるか再築されましたが、一部の部分は初期の状態で残っています。余談ですが、津和野藩は養老館と呼ばれた藩校を設立し、藩士の教育に努めました。この藩校からは明治時代に日本の近代化に尽くした人物が多く輩出されました。小説家の森鴎外や、啓蒙家で哲学者の西周(にしあまね)などです。

「66.津和野城 その1」への3件のフィードバック