目次~Table of Contents

ここに行くには

北畠氏館跡に関しては、多気地域に足を踏み入れた瞬間から館跡への訪問が始まっていると言えます。多気への現在の道路は交通の便のために整備され、舗装されてはいます。しかし、その中には今でも狭かったり、峠を曲がりくねりながら通っているものもあります。例えば、国道368号線(以前の伊勢本街道)を車で通って館跡に行こうとする場合、西から入るときは簡単です。多気地域に接する山に飼坂トンネルが通っているからです。

多気地域の地図、現代の7箇所の出入口を示しています

ところが東から入ろうとすると、困難に感じるかもしれません。道は今でも険しい仁柿(にがき)峠を通っていて、狭くジグザグになっているからです。この自然の障壁によって館がいかに守られていたか理解することにもなるでしょう。すれ違いのときには気を付けてください。伊勢自動車道の松坂ICから約1時間、距離にして40kmほどの道のりになります。そのうち、険しい峠の部分は約5kmです(この部分は「酷道」と言われています)。松坂ICからもっと容易な道を通って行きたい場合は、北の方から三重県道43号線を通るという手段もあります。

公共交通機関を使う場合は、伊勢奥津駅から津市コミュニティバス(美杉東線か美杉循環線)に乗って、北畠神社前バス停で降りてください。このバスは平日のみの運航で、本数も少ないので注意してください。

東京から伊勢奥津駅まで:東海道新幹線に乗って、名古屋駅で快速みえ(JR)か近鉄線に乗り換え、松坂駅でJR名松線に乗り換えてください。

特徴、見どころ

館跡はそのまま北畠神社に

北畠氏館跡は、江戸時代から北畠神社となっています。この神社は館があったその場所に建てられているので、見た目は神社そのものであり、館や城のようには見えません。ただし神社の南側には、館関連で唯一残っている北畠氏館跡庭園があります。この庭園は回遊式の池泉庭園で、幕府の管領であった細川高国が設計し、7代目の北畠氏当主が造園したと言われています。とても美しく、洗練されていて、日本三大武将庭園の一つとされています。国の名勝にも指定されています。

館周辺の地図

武士の城館のものとしては最古の石垣

神社内の説明板には、オリジナルの館の石垣が発掘されたことと、中世の(武士の)館や城で使われたものとしては日本最古であると記載されています。しかしその石垣を直接見学することはできません。発掘された後埋め戻されてしまったと思われるからです。この石垣は最初は館の敷地の最上段を囲んで築かれ、恐らくはその上に領主の御殿がありました。そして実は、北畠氏自身がその上段部分を拡張するため、石垣を埋めてしまっていたのです。御殿は新しく出来た上段に再建され、それが館の最終形となりました。つまり、石垣の遺構は現在の神社の内部にあるため、ビジターは通常見ることはできないということになったのでしょう。

詰めの城跡

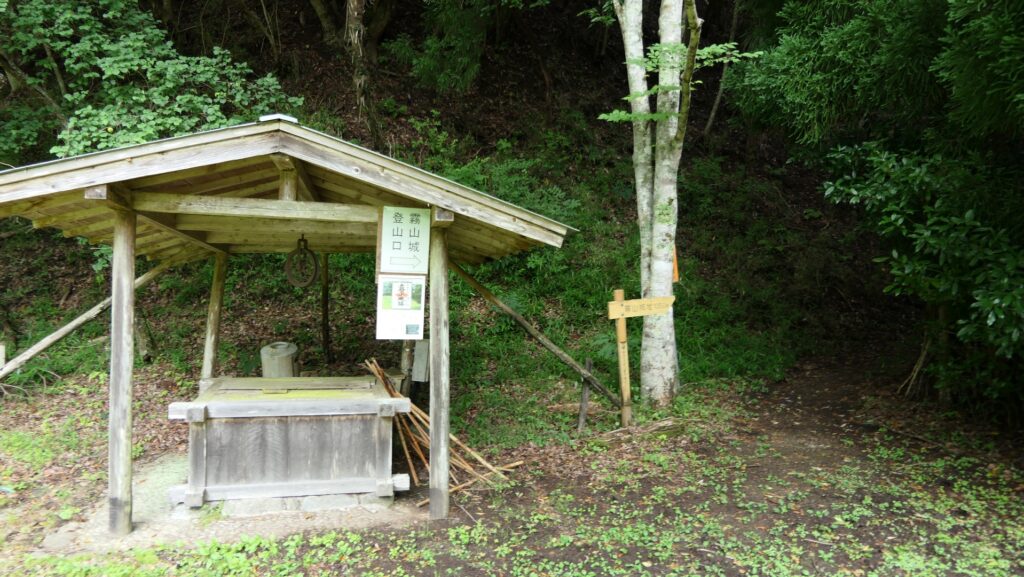

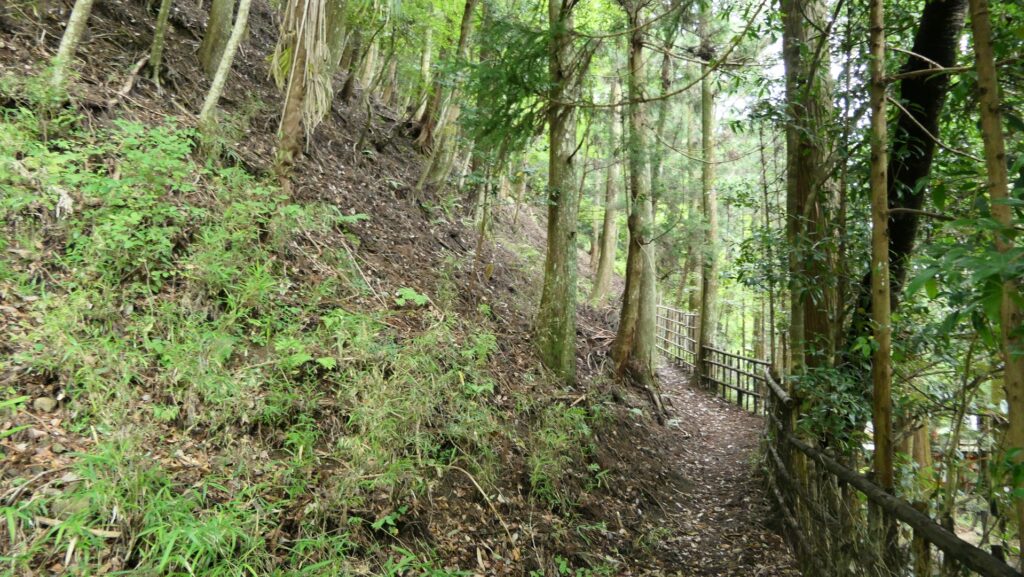

もし城跡らしいものをご覧になりたいのでしたら、詰めの城、霧山城の両方かどちらかに行ってみてはいかがでしょうか。両方とも同じルート上にあって、しかも詰めの城の方は館からそんなに遠くありません。片方だけにするか両方にするかはご都合次第でいいと思います。神社の南にある小道を通って行くと、城跡への登山口が見えてきます。曲がりくねった山道になりますので、山歩き用の準備は必要です。

まず最初に、詰めの城の跡地に到着します。ここは神社(以前館だった所)から約80m高い位置にあります。この城跡はシンプルで、主郭部とその周りの腰曲輪から構成されています。来る途中では神社の屋根が見えたり、城跡からは周辺地域を見渡すことができます。この場所は館に住んでいた人たちが何かあったときに避難する場所だったのだろうと理解できます。山道は腰曲輪沿いに進み、西側の堀切を越えて霧山城跡の方に向かいます。

「153.北畠氏館 その2」への2件のフィードバック