目次~Table of Contents

特徴、見どころ

気軽に行ける出石城跡

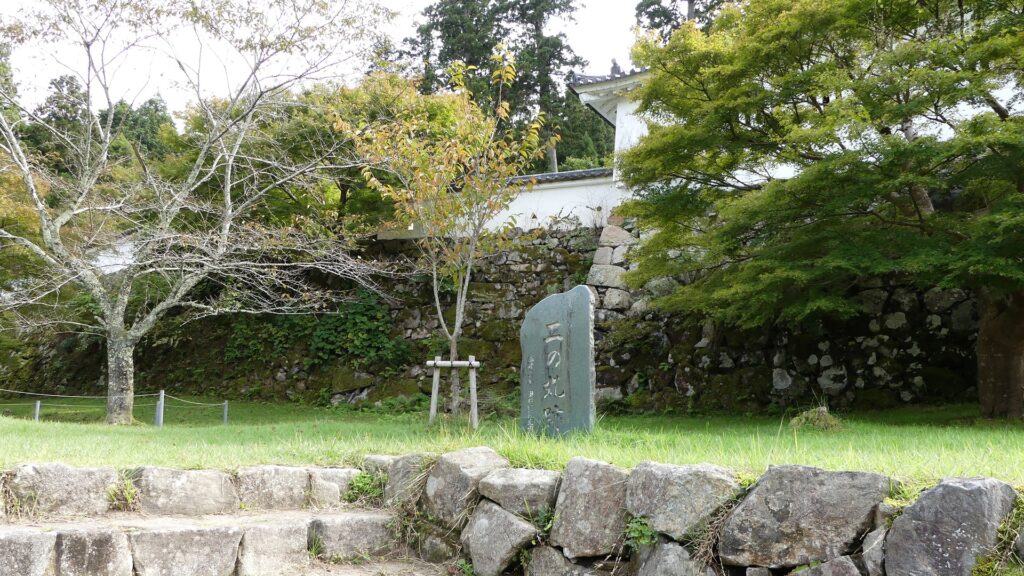

次に、出石城跡の紹介をします。ここは気軽に訪ねることができます。この城跡は、山の麓にある何段もの曲輪群から構成されています。ビジターは通常、最初は城跡の手前にある谷山川にかかる登城橋を渡り、登城門に入っていきます。そして、左側に二の丸の立派な石垣を見ながら、緩い石段を登っていきます。その石垣に使われている石は、山上の有子山城のものよりも加工され且つ新しく見えます。築かれた時代の違いが見て取れます。二の丸の内部には現在は何もありませんが、かつては藩庁の建物がありました。

城周辺の地図

本丸は、二の丸の上方にあり、前面の両端に都合2基の再建された櫓(東隅櫓と西隅櫓)があります。これらの櫓の姿は、もともと本丸にあった建物とは違っていますが、木材を使った伝統的工法により建てられ、現存する石垣ともよく調和しています。

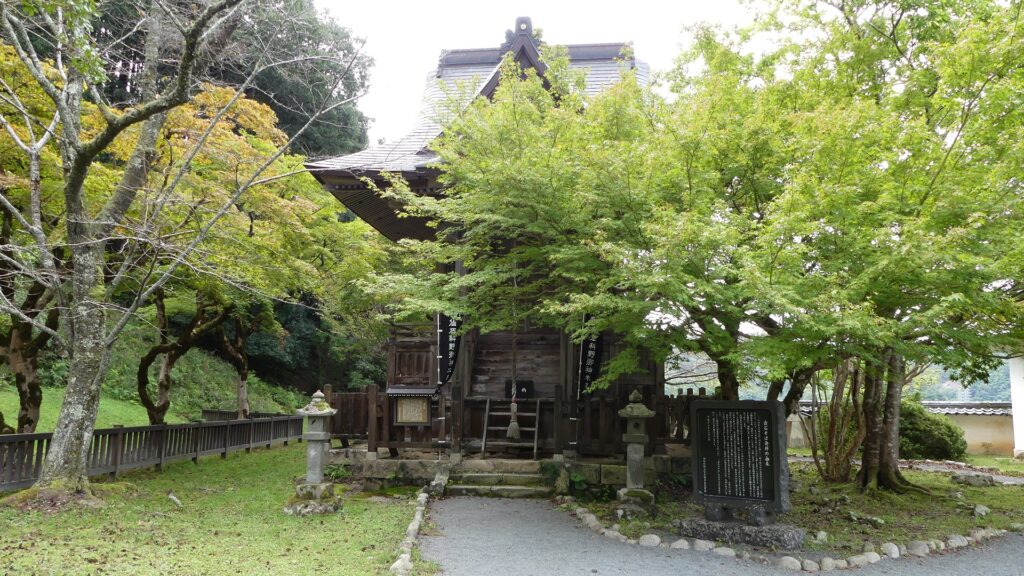

本丸にはかつて御殿がありました。現在はその代わりに感応殿(かんのうでん)という神社が建っていて、最後の領主であった仙石氏の初代、仙石久秀を祀っています。

もっとも高いところにある稲荷曲輪

稲荷曲輪は、城ではもっとも高い位置にあります。また、13.5mのもっとも高い石垣の上にあります。他の日本の城では通常、本丸がもっとも高い位置で、もっとも高い石垣がある場所なので、出石城のケースはとても珍しいと言えます。ここにある有子山稲荷神社の建物は、城の初期段階から存在していて、現在の建物は江戸後期に再建されたものですが、とても古風に見えます。

城下町の見どころ

城下町の一部は、以前三の丸だったところで、大手門、東門、西門が設けられていました。大手門と西門があったところには、一部残っている石垣を見ることができます。また、この地区で唯一残っている武家屋敷である「家老屋敷」を見学することができます。この屋敷で面白いことは、平屋建てのように見えるのですが、実は二階部分として隠し部屋が設けられていることです。

城下町周辺の地図

その後

明治維新後、出石城は廃城となり、1871年には城の全ての建物が撤去されました。地元の人たちはその代わりに同年、蜃鼓楼(しんころう)という名の太鼓台を、大手門のところに新しく建設しました。1881年には時計台に変わるのですが、この地区のシンボル的な存在になっています。出石地区は鉄道路線から外れてしまったことで一時衰退するのですが、城の建物を再建したり、城があった時代に始まった出石そばや出石焼を宣伝することなどにより、観光業に力を注ぎました。また2007年には、伝統的建造物群保存地区に指定されています。その結果、魅力的な古い街並みが今でも見られる観光地となったのです。

私の感想

事実として、出石地区に行くには、どのような交通手段を使っても結構時間がかかります。しかし、それでも多くの観光客がここを訪れています。それは、出石と有子山という2つの城跡を含む、多くの見どころ、名物名産があるからでしょう。城跡以外のものも、この地区の長い歴史に根ざしています。私の場合は、出石にまた行くのであれば、山名氏が最初に本拠地とし、最初訪れたときには知らなかった此隅山城跡に行ってみたいです。また、城巡り以外のことでは、白い地肌と彫刻が特徴的な出石焼を再度購入したいと思っています。

ここに行くには

車で行く場合:播但連絡道路の和田山ICから約30分かかります。

出石城跡の周辺にいくつか駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR豊岡駅から出石行きの全但バスに乗って、終点まで行ってください。

東京から豊岡駅まで:東海道新幹線に乗って、京都駅で山陰本線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・出石城跡、豊岡市観光公式サイト

・絶景を求めて出石城下町からハイキング!【有子山】、豊岡市観光公式サイト

・「よみがえる日本の城19」学研

・「シリーズ中世西国武士の研究5 山陰山名氏/市川裕士編著」戒光祥出版

・「山陰・山陽の戦国史/渡邊大門著」ミネルヴァ書房

・「城郭研究の新展開1 但馬竹田城/城郭談話会編」戒光祥出版

・「築城の名手 藤堂高虎/福井健二著」戒光祥出版

これで終わります。ありがとうございました。

「出石城・有子山城その1」に戻ります。

「出石城・有子山城その2」に戻ります。

「162.出石城・有子山城 その3」への1件のフィードバック