目次~Table of Contents

その後

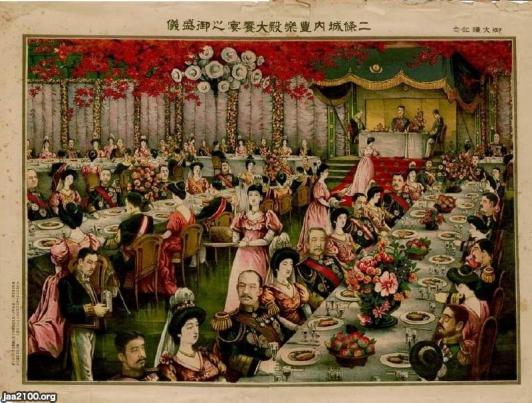

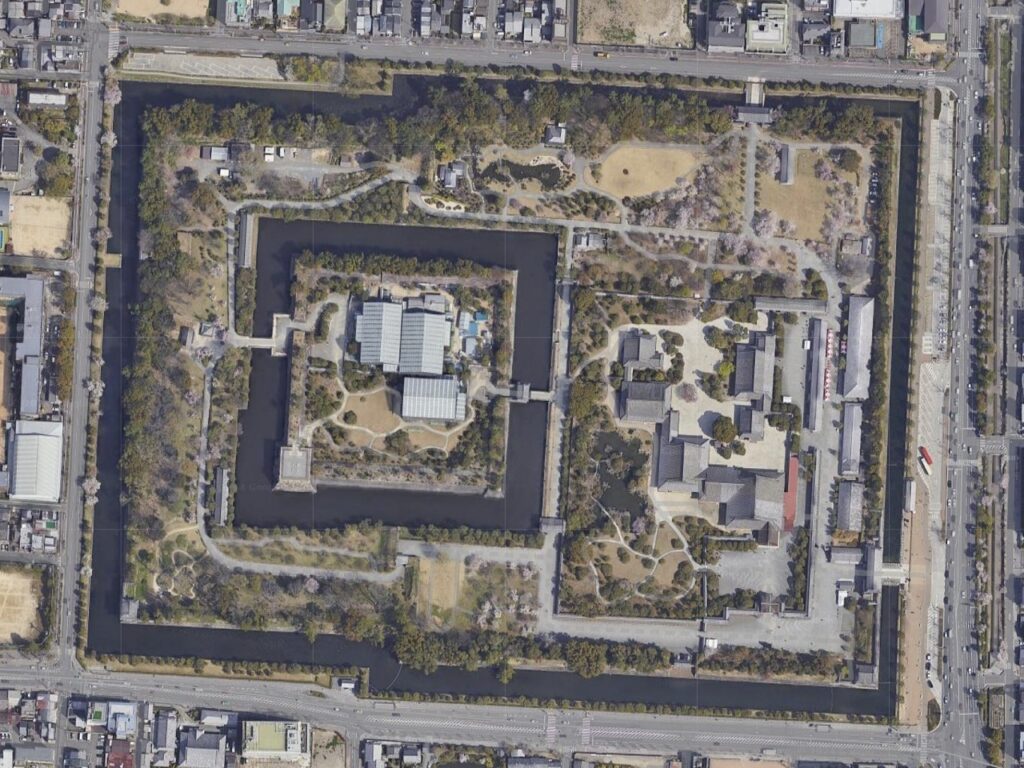

二条城は、明治時代になってからは、皇室の離宮として使われました。大正天皇の即位礼の饗宴の場にもなりました。1939年(昭和14)年からは史跡になり、城の東大手門の前には「史跡 旧二条離宮」という標柱が建てられました。こういった経緯から史跡の正式名称は「元離宮二条城」となっています。1994年(平成6年)からは、「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されています。

特徴、見どころ

華やかな二条城二の丸

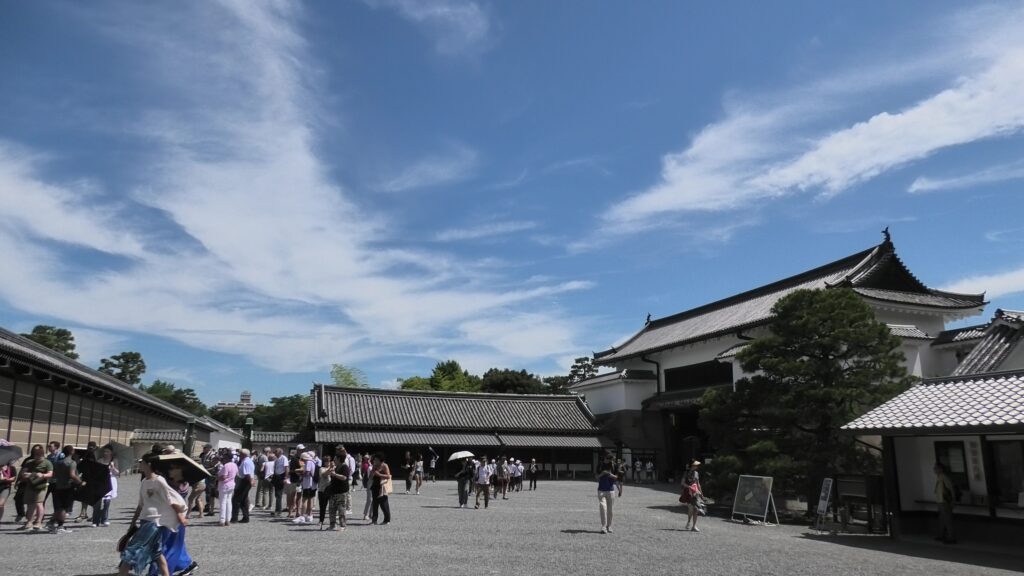

東大手門は、現在のビジターにとって、唯一の出入口になります。立派で厳重そうに見える門ですが、入ってみると内部は、脇に番所はあるものの、開放的なスペースになっています。これは、この門が正門で、儀礼的な行事があったときに使われたことと関係がありそうです。。

角を曲がって、二の丸御殿の正門「唐門」に向かいます。切妻造り・檜皮葺きで、唐破風の四脚門という、高い格式の造りなのですが、とにかく金色の装飾が目立っていて、外国人観光客にも大変な人気です。

東大手門から、唐門を通って、二の丸御殿に至るというのが、昔も正規ルートだったようです。二の丸御殿は、寛永行幸のときに改修されたものが、豪華な障壁画とともに残っていて、国宝に指定されています。

残念ながら内部は撮影できませんので、外観から御殿について、説明します。御殿は6つの建物から構成されていて、正面の「遠侍(とおざむらい)」は最大のものです。玄関(車寄)と待合室として使われましたが、裏側には「勅使の間」と呼ばれる天皇からの使者専用の部屋もありました。次の建物は「式台」で、将軍への用件や、献上物を取り次ぐ場所です。裏側は取次役の老中の控室になっています。

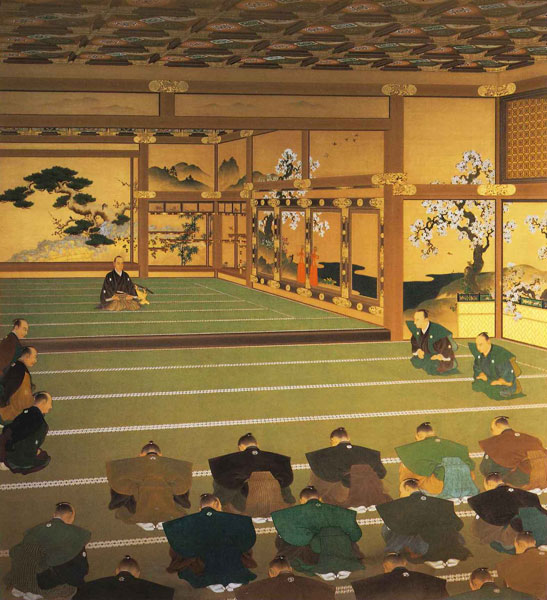

次が、将軍と公式に対面する場である「大広間」です。大政奉還が諸藩に伝えられた場所であり、ここまでが江戸城などで言えば「表」に当たります。4番目の「蘇鉄(そてつ)の間」は「表」と「奥」をつなぐ建物です。名前の由来は、佐賀藩から送られたソテツが外に植えられたことによるそうです。そのソテツは今でも庭園に残っています。

続いては黒書院で、将軍の御座所や、内輪の人たちとの対面の場所として使われました。有名な大政奉還を描いた絵は、この建物での場面です。

最後が、一番奥の白書院(はくしょいん)で、将軍の私的な場として使われました。

意外と城らしい?二条城本丸

本丸は、二の丸よりもお城らしいかもしれません。内堀にかかる橋を渡って、本丸に行ってみましょう。かつてここは二階建ての廊下橋でした。廊下部分は解体されましたが、その部材は保管されているそうです。橋を渡ったところには、本丸櫓門が残っています。

門の内側はしっかり石垣に囲まれていて、二の丸より厳重そうに見えます。「桝形」という構造です。

本丸の中に入っていくと、優雅な感じに戻ります。皇室の離宮になってから庭園として整備されたからでしょう。現在ある本丸御殿も、明治時代に桂宮家の御殿が移築されたものです。大正天皇が、皇太子時代によく滞在していました。

かつて天皇が登った天守があった、天守台に登ってみることもできます。有識者会議で、天守の復元案も提案されているそうです。

本丸からは、櫓門とは反対側の西虎口経由で外に出ます。建物は残っていませんが、ここも四角いスペースに区切られていて、守りが固そうです。

本丸の周りにも、守りを固める仕組みが残っています。例えば、本丸に入ったときの櫓門と橋の前の通路は、鳴子門と桃山門という2つの門に挟まれています。

それから、本丸の周りの北側には北中仕切門が、南側には南中仕切門があります。これらは、敵を防ぐためや、普段の警備のために設けられました。

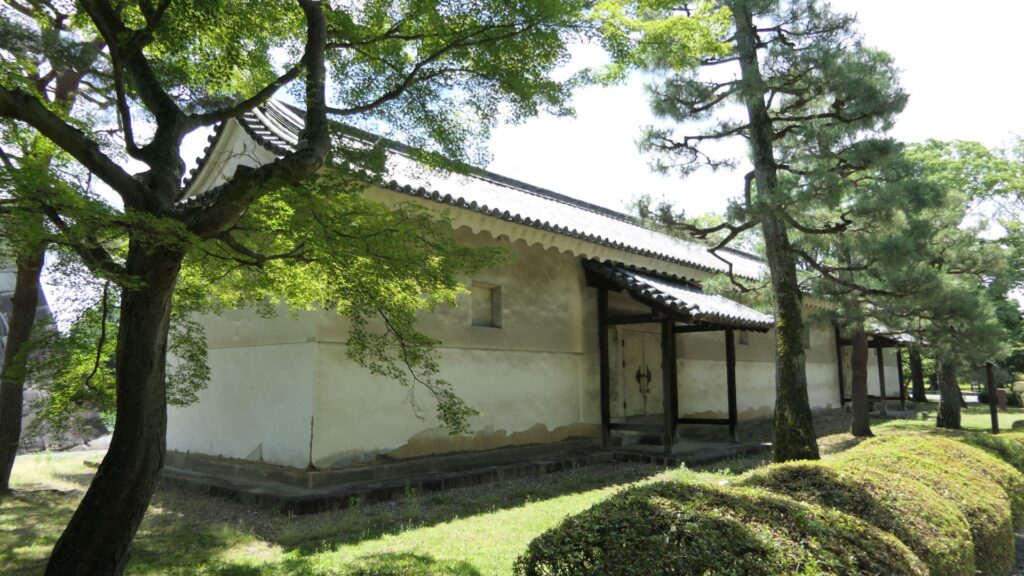

更には地味ですが、本丸の外、西側に土蔵が2つ残っています(城全体では3つ)。米蔵として使っていたそうで、かつては10棟ありました。籠城の備えもできていたのです。

天守台の外側、西南隅櫓の内側では、季節の花も見ることができます。

二条城の周りを歩こう!

普通の観光は城内だけかもしれませんが、当記事はまだ続きます。一周約1.9キロメートルの二条城の外周を歩いてみましょう。

北側を歩いていくと、北大手門が見えてきます。正門の東大手門に次ぐ格式のある門で、向かいにあった幕府の役所、京都所司代との連絡に使われたと考えられています。城の創健当初からそのままか、寛永行幸のときに建て直されたのか、わかっていないそうです。

しばらく進むと、城の東側と西側の四角形の継なぎ目が見えてきます。

一部ですが、お堀端に散策路があって、堀や石垣を見ながら歩くことができます。

城の西側に入ると、西門跡があります。ここは城の通用口で、通常はここが出入口でした。儀礼用の東と北の大手門とちがって、間口は狭く、内側は枡形となっています。普段使うところなので、防御も考えられていたのです。残念ながら、城の中からも近づけないようになっています。ちなみに、徳川慶喜はこの門から退去したそうです。

最後のコーナーには、現存する西南隅櫓があります。同じく現存する東南隅櫓周辺とは、対照的な静けさです。

東側の堀からは、外に水が流れ出ています。実はこの場所は、二条城の前は、古代からの湧水池「神泉苑」の一部だったのです。現在ある神泉苑は、築城に伴い、縮小されたものです。現在もお堀の水は、この湧水と、ポンプ汲み上げによる地下水を使っているそうです。この城は京都の自然の恵みも取り込んでいたのです。

旧二条城たちの史跡はどこに?

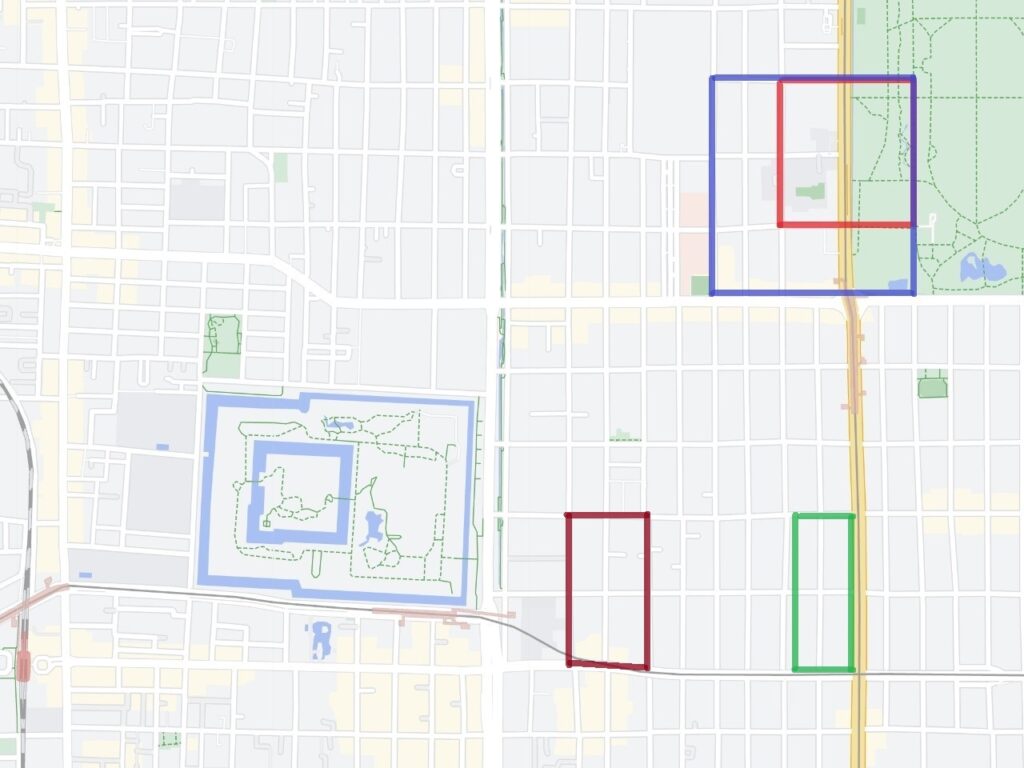

ここからは旧二条城たちの史跡に行ってみましょう。しかし城跡はほとんど残っておらず、基本的には、それぞれの二条城があった場所に石碑があるだけです。

ただし、これまでも「旧二条城」と呼ばれてきた義昭二条城については、地下鉄工事のときに発掘された石垣の一部が、京都御苑の椹木口(さわらぎぐち)から入ったところと、現・二条城の西側に、復元展示されています。

紹介したい義昭二条城の史跡は他にもあります。この城の石垣を、織田信長が築いたとき、石材として、石仏までも調達しました。その石仏たちの一部も発掘されて、二条城から西に10kmほど行った「洛西竹林公園」で展示されているのです。

当時日本に来ていた宣教師のルイス・フロイスは「信長は調達した石仏の首に縄をつけて工事現場まで引かせた、仏像を進行していた京都の住民たちはそれを見て大変恐怖した」と著書に書いています。実際、石仏たちの多くは、当時よく信仰されていた阿弥陀仏で、意図的に破壊された跡も見られるそうです。

現代の日本人であっても、こうして安置されているのを見ると、安心します。

私の感想

それぞれの二条城の歴史を追ってみると、意外に落城したり、城主が退去したりしたケースが多かったことがわかります。やはり、京都は攻めやすく、守りにくいということなのでしょうか。それでも、京都にはずっと居たくなるような魅力があるのでしょう。こうして現在の二条城に至っているわけで、改めて二条城は一城にしてならず、天下は一日にしてならずと思いました。

リンク・参考情報

・世界遺産 元離宮二条城(オフィシャルサイト)

・「よみがえる日本の城19」学研

・「歴史群像名城シリーズ11 二条城」学研

・「二条城を極める/加藤理文著」サンライズ出版」

・「歴史群像185号、戦国の城 山城旧二条城」学研

・「天下人と二人の将軍/黒嶋敏著」平凡社

・「研究紀要 元離宮二条城 第三号」京都市 元離宮二条城事務所

・「洛西竹林公園石仏調査レポート」丸川義広氏論文

・城びと~「最後の将軍」徳川慶喜と幕末三名城 第1回【慶喜と二条城】

・気ままに江戸♪~有名な「大政奉還」の絵はどこを描いたか

これで終わります。ありがとうございました。

「二条城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。

「53.二条城 その2」への1件のフィードバック