Features

Today, if you get close to the ruins of Hitoyoshi Castle, you will see a grand view of the Kumagawa River which collects water from mountain areas around, where you can also see students in canoes.

The supply of the water from the river provides specialties such as hot spring, Kuma-shochu spirit, and sweet fish while the water could sometimes cause flood damages. There was recently the Kumagawa River flood disaster in July, 2020 which actually caused serious damage to the castle ruins beside the river. The ruins have already resumed to be seen by visitors, but the Hitoyoshi Castle History Museum at the site is still closed as of September, 2023.

Mysterious Water Bath of Basement

The museum is in the lowest area of the riverside which was used as the Main Gate, the domain’s facilities, and the senior vassals’ residences. Some turrets and walls surrounding the area have been restored. In fact, the museum is exactly on the same residence ruins of Seibe Sagawa who was banished during the Edo Period.

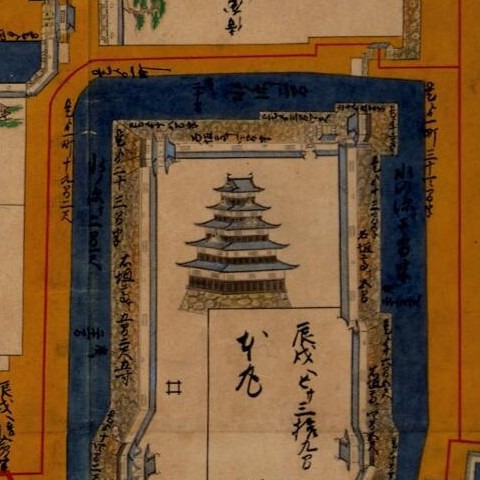

The aerial photo around the castle

An interesting thing about the residence was that a water bath made of stones was found in the basement of the ruins. The water comes from the river and the bath is over 2m deep. There are no other similar cases in Japanese castles so far. Some speculate that it might have been used as a bathing place of a Jewish chapel because the specs were similar. There were secret Christians in the Hitoyoshi area though being Christians was prohibited during the Edo Period. Some of them might have believed Judaism.

Stone Walls with Hanedashi system surrounding Main Hall

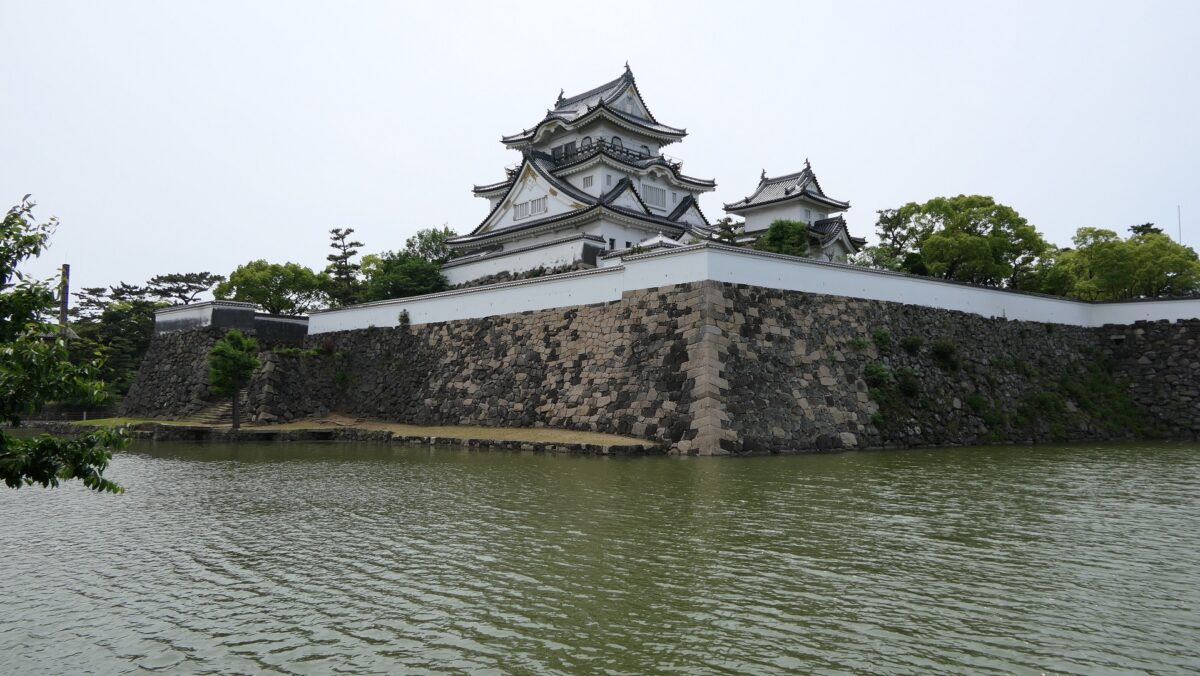

The next area is the former Main Hall for the lord, called Mitachi, which is used as the Sagara-Gokoku Shrine. Some items for the hall remain, such as a pond garden, the stone entrance bridge over the moat, and stone walls surrounding it.

In particular, the stone walls facing the riverside use the Hanedashi system which refers to all the stones on the top row are layered to prevent enemies from invading. That’s why it is also called Musha-gaeshi or the Repelling Warriors system. The system is rarely seen in other Japanese castles only in Goryokaku, Shinagawa Batteries, and Tatsuoka Castle which were built at the end of the Edo Period.

In front of the stone walls, the ruins of Mizunote-mon or the Water Gate are open to the Kumagawa River, which proves that the castle was involved in water transportation.

To be continued in “Hitoyoshi Castle Part3”

Back to “Hitoyoshi Castle Part1”