Introduction

今日は、広島復興の象徴、平和大通りに来ています。ここは城と関係あるのかと思いますが、実はこの平和大通りの辺りが、城が築かれた時の海岸線だったのです。この通り沿いにある白神社のところに、その証拠があります。脇の方から入っていくと、自然の岩が並んでいます。これは、当時海岸線にあった岩礁なのです。広島城と町の開発の記念碑のようなものと言えるでしょう。

今回は、ここを出発点にして、平和記念公園や原爆ドームを経由して、広島城に向かいましょう。そこを過ぎたら、城の痕跡がいくつもあるのです。今残っている城の範囲は、二の丸と本丸ですので、復元された二の丸の建物を見学してから、本丸と天守に向かいましょう。最後には、縮景園にも行ってみたいと思います。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

関連史跡(平和記念公園を経由して城の痕跡を探そう)

実は平和記念公園は、ここからすぐ近くなのです。平和大通りを西に進んで、平和大橋を渡れば、もう平和記念公園です。わたしたちも平和を祈りましょう。

原爆ドームに向かって、川沿いを歩きます。この公園は中州にあるのです。その一部はかつては材木町といって、江戸時代は材木の集積場だったようです。ということは、きっとこの川を舟が行き来していたのでしょう。原爆ドームが見えてきました。

こちらも世界的な平和のモニュメントです。形で残すって大事なことだと思います。実は、原爆ドームに面した通りは、広島城の外堀だったのです。

原爆ドームから北に歩いているところが、かつては外堀でした。ずっと水に満たされていたということです。門があったと思われる辺りに来ましたが、案内などは見当たらないので、太田川の方に出てみましょう。

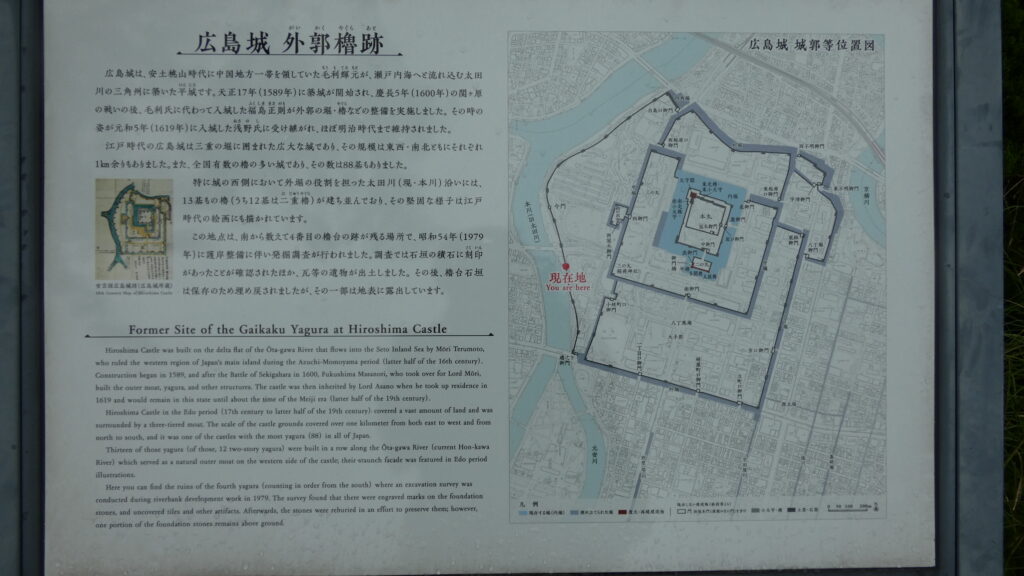

川沿いに出て、北の方に歩いていくと、なにかありました。「広島城、外郭櫓跡」とあります。こんなところにまで櫓が並んでいたのです。

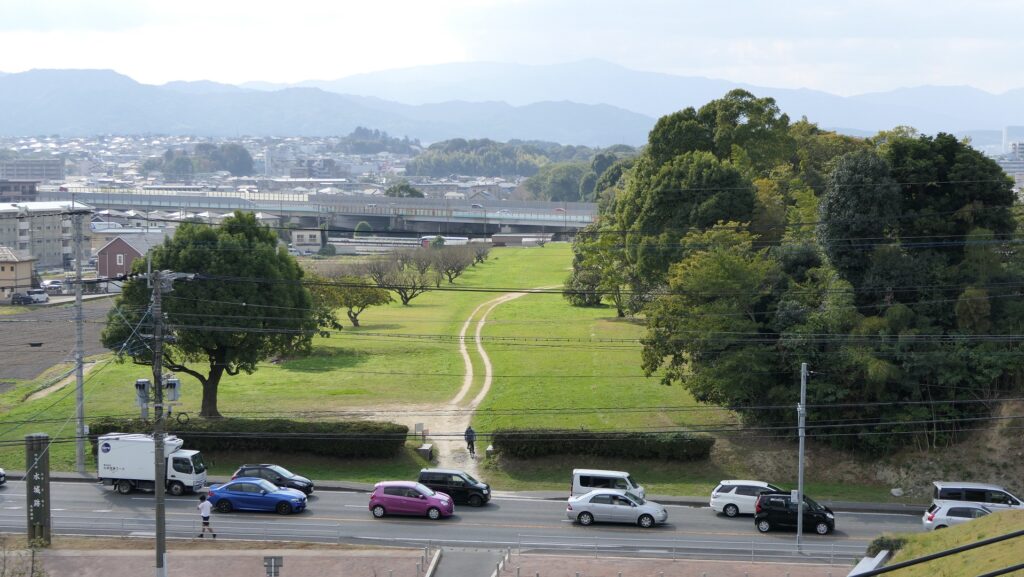

通りに突き当たったら、右に曲がります。今度は「中堀跡」ときました。通りの地下道に入って、出たところが三の丸です。三の丸は、商業・文化施設が集まる場として開発が進められています。そこを抜けると、二の丸です。

特徴、見どころ

二の丸を見学

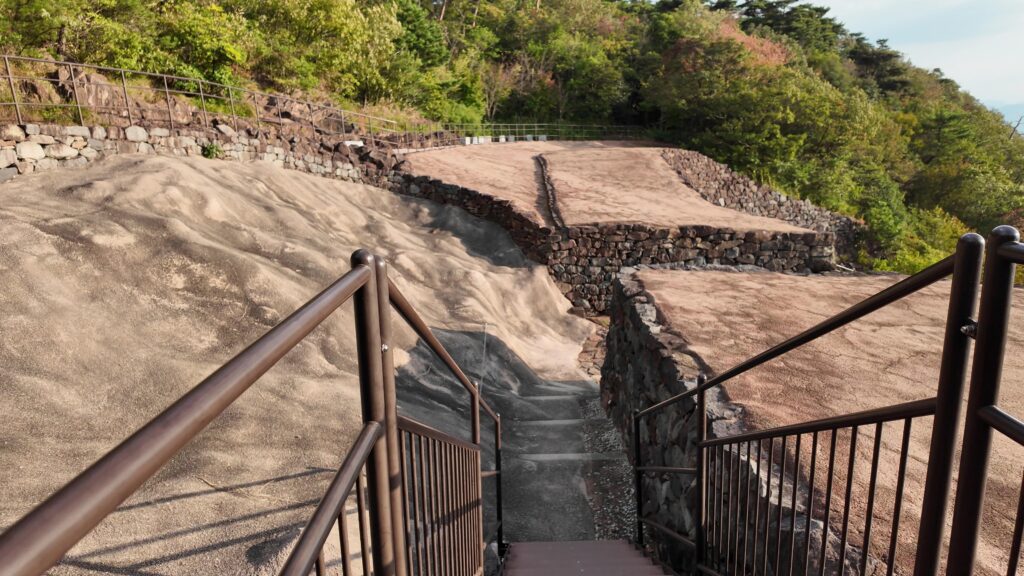

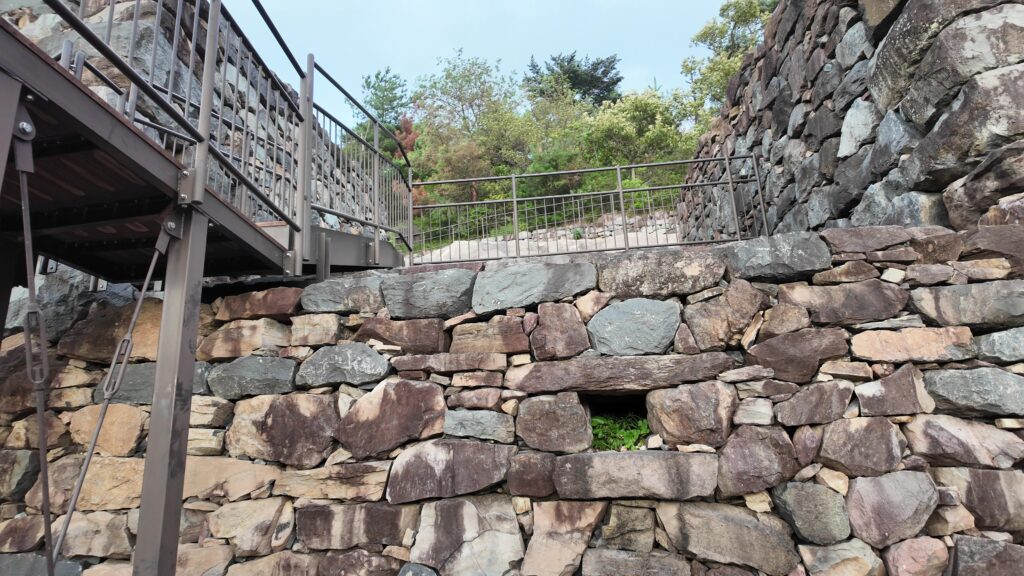

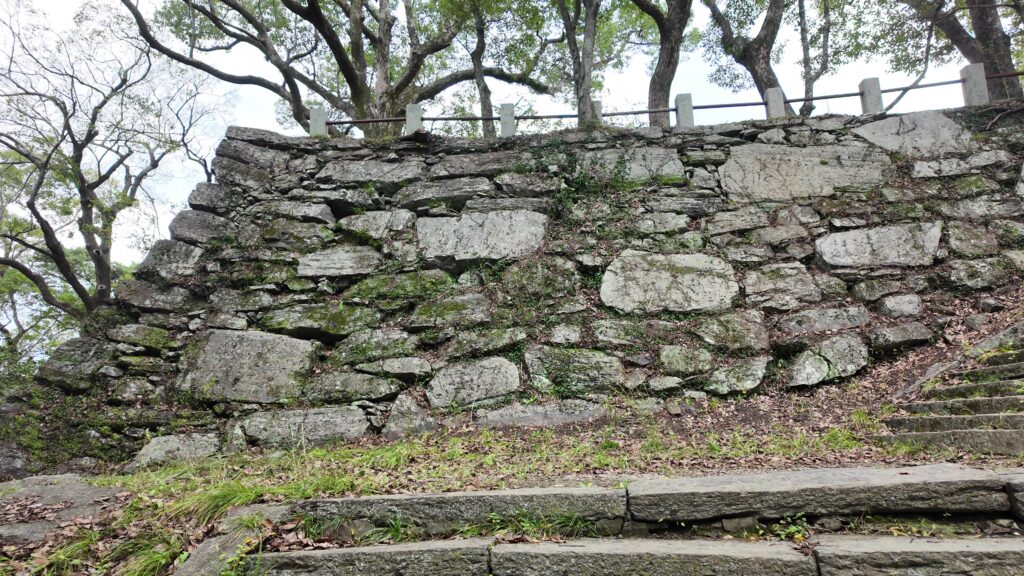

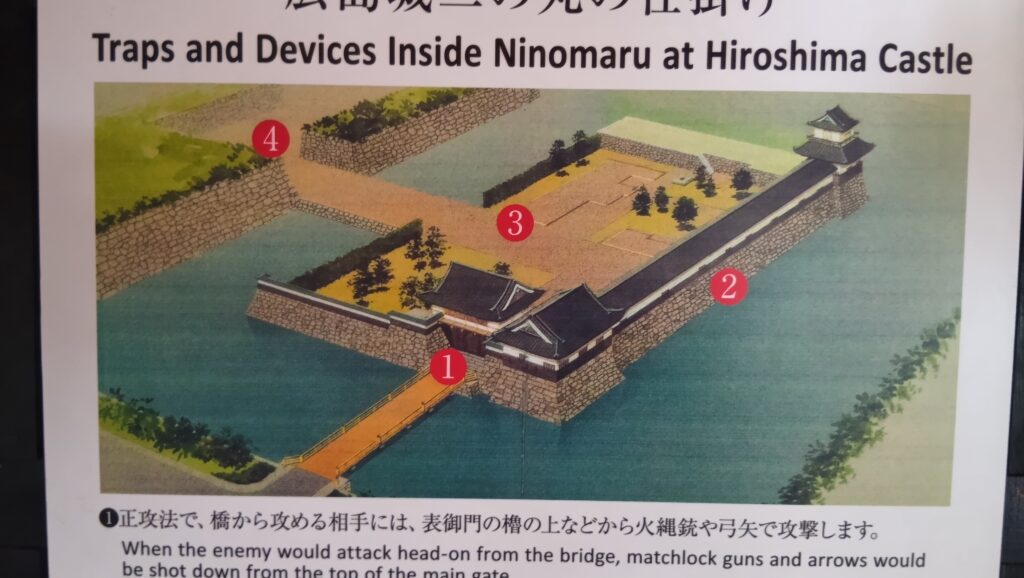

二の丸は、本丸を守るための馬出し状の曲輪です。広島城の特徴の一つです。正面を、表御門や平櫓が守り、周りも多聞櫓や太鼓櫓が固めます。中は、兵士の集合場所になっていました。本丸の入口も枡形になっています。

御門橋を渡って、表御門に入っていきましょう。そして復元された建物群の中に入っていきます。

まずは、平櫓です。真ん中に畳スペースがあります。周りは、格子窓と狭間だらけです。正面の方に行ってみと、さっき歩いた三の丸が見えます。

表御門の櫓部分に入ってみましょう。結構広い感じがします。中からはさっき渡った御門橋が見えます。

次は、多聞櫓の中を歩きましょう。ずいぶんと長くて、建物の長さは、約68メートルもあります。いろんな展示もあります。例えば、戦後に再建された天守の初代鯱瓦があります。台風によって尻尾が折れてしまったため、取り換えられたそうです。確かに尻尾がありません。

端の太鼓櫓に着きました。角地を守る櫓でした。二階には上がれませんが、そこにあったという太鼓が一階の方にあります。門の開閉や、登城のときを告げていました。説明パネルには、たまに時刻を間違えたなんて書いてあります。

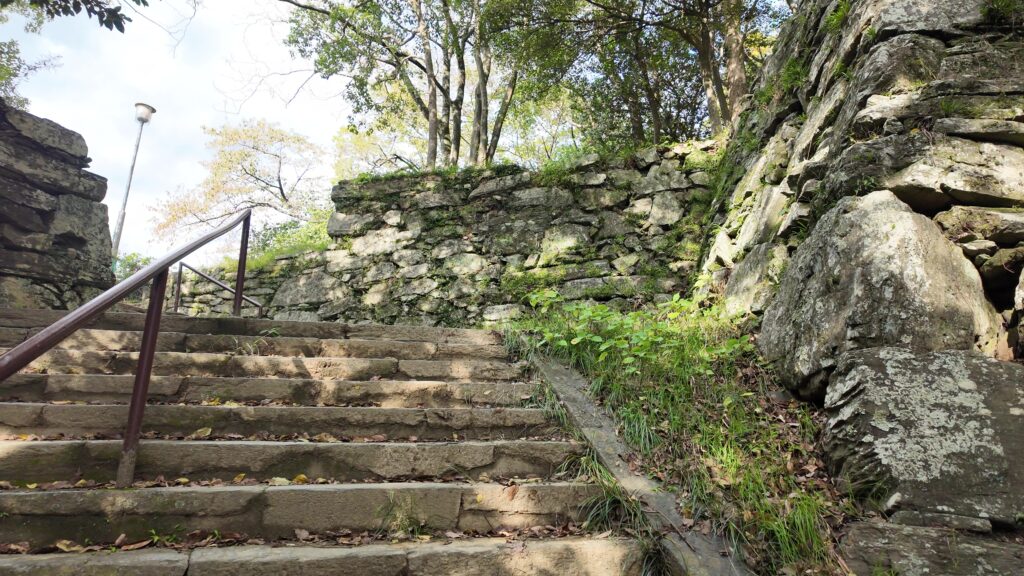

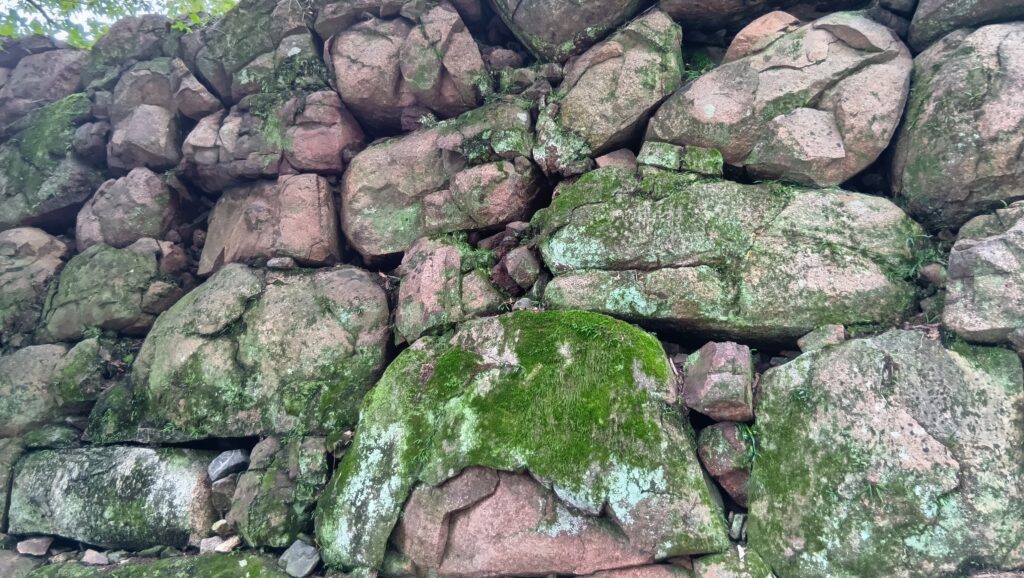

いよいよ、本丸に向かいます。中御門の枡形が残っています。建物は戦前まで残っていましたが、原爆により焼失し、そのときの熱で石垣が変色しています。

「閉城」前の天守へ

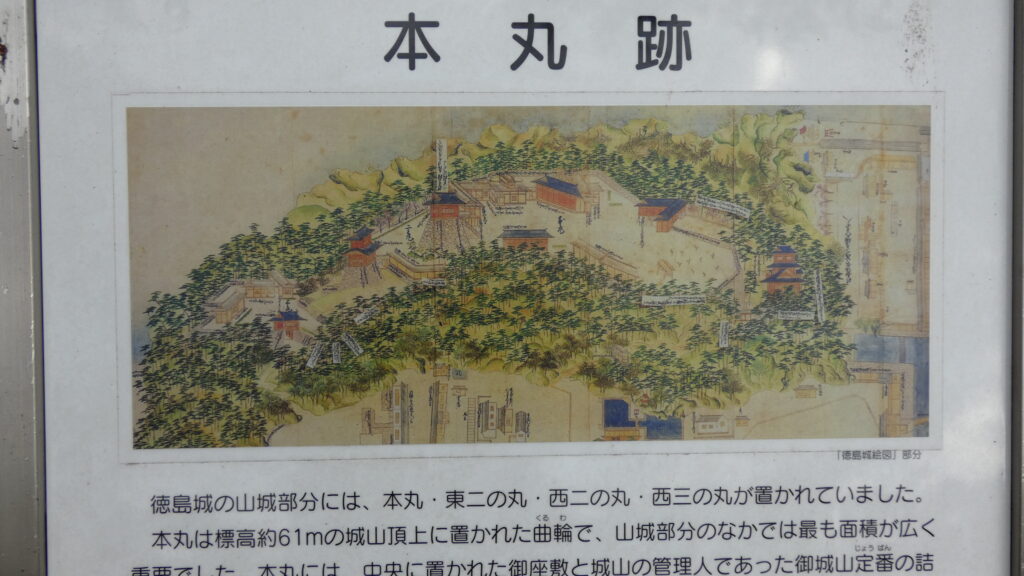

本丸は、上段と下段に分かれていて、江戸時代には上段に御殿が、下段には馬場や米蔵があったそうです。

城周辺の航空写真中御門跡から本丸下段に入っていきますが、現在奥の方には、護国神社があります。でもわたしたちは、その手前の場所に行きます。

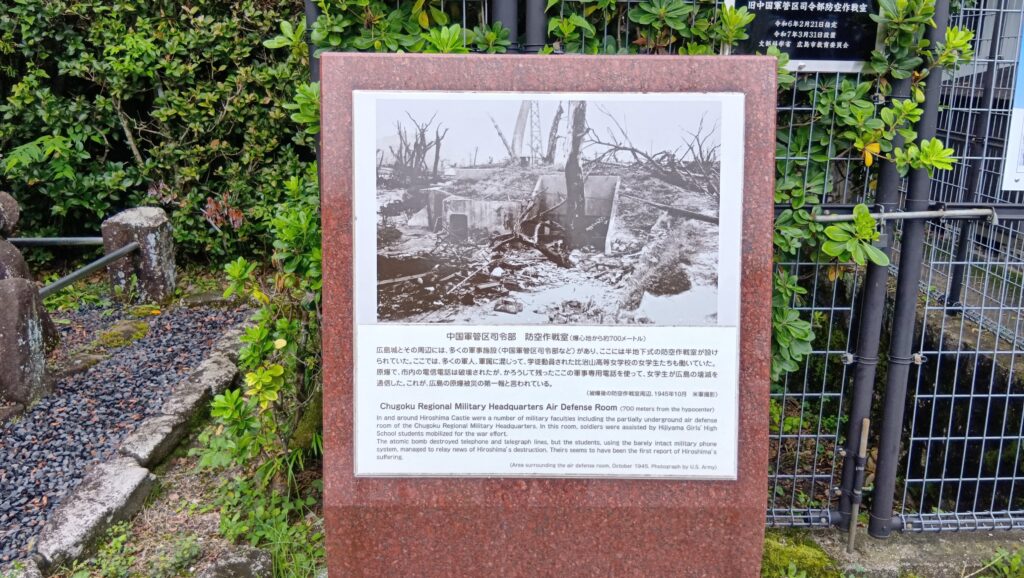

動員された女学生たちががんばっていたところで、原爆被災時、かろうじて生き残った彼女たちが、被災第一報を連絡したと言われています。

それでは、上段に向かいます。現在は広場になっているのですが、史跡としてはこちらが目立っています。日清戦争のときの大本営跡です。広島が臨時首都みたいになったときのことです。

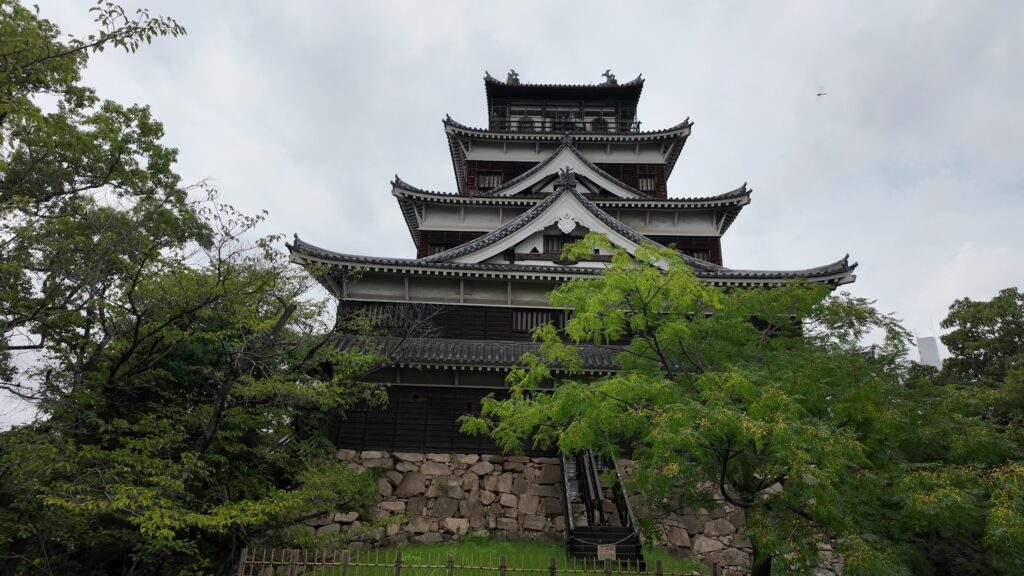

大本営跡を通り過ぎていくと、天守が見えてきました。階段を登ったところが、ちょうど南小天守があったところです。小天守自体は明治になって取り壊されてしまいました。ここから見る天守は、コンクリート造りの建物とは思えません。外観復元天守の中でも、本物に近いと評価されています。すごい人気です。外国の人も閉城って知っているのでしょうか?わたしたちもチケットを買って並びましょう。

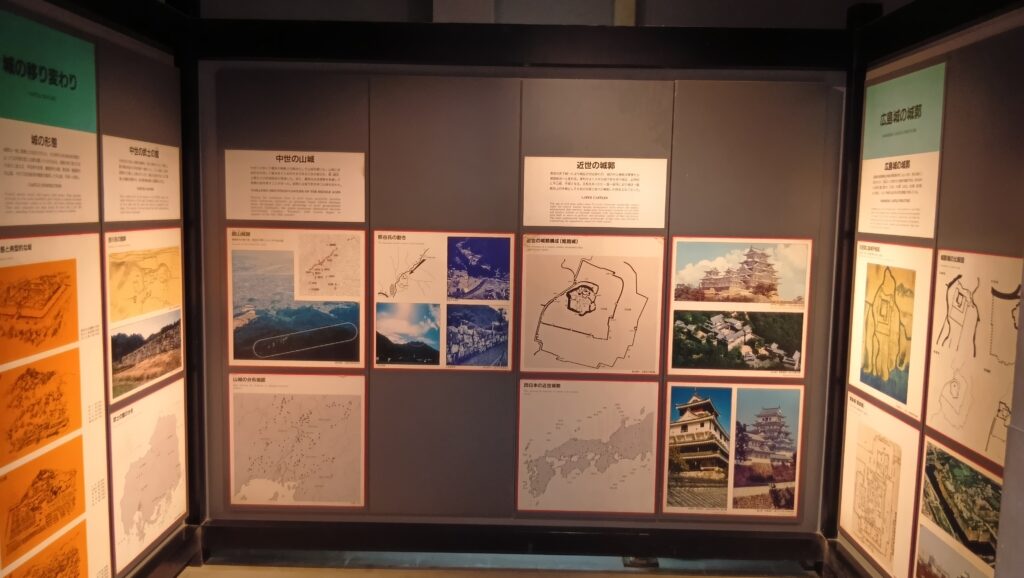

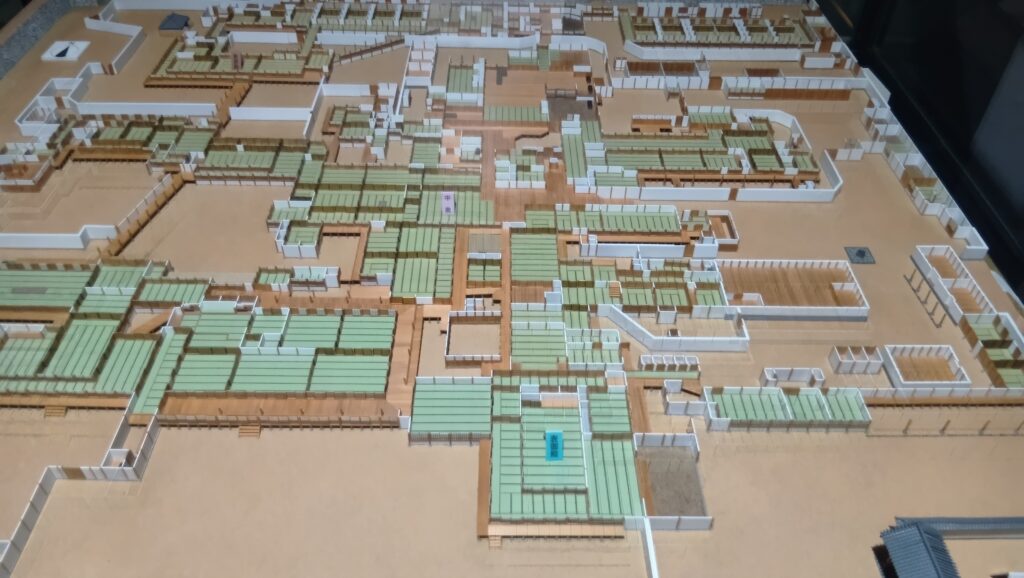

中は歴史博物館で、外観と同じ5層構成になっています。第1層は「広島城の成立と役割」の展示で、お城ファンの方は必見です。出土した毛利時代の金箔瓦があります。本丸御殿の内部模型あって、さっきの広場を埋め尽くしていました。

第2層は「城下町広島のくらしと文化、第3層は甲冑や刀剣、第4層はときどきの企画展示と来て、第5層はやっぱり展望室です。さすがいい景色です。お殿様でもめったに天守に登らなかったというから、現在のビジターは恵まれています。しかし閉城になったら、しばらくはお預けです。

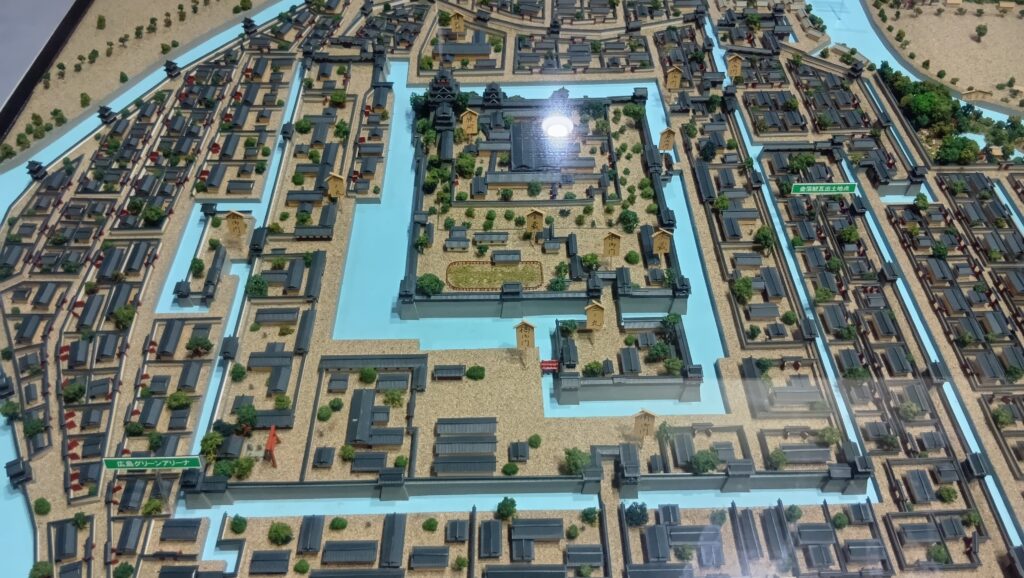

最後にお気に入りの展示をご紹介します。第1層にある広島城下の模型です。今日歩いたルートがばっちりわかります。

せっかくなので、東小天守跡も見て行きましょう。こちらは随分ひっそりしています。傍らに、オリジナル天守の礎石も展示されています。この石の上に柱が立てられていたのです。東子天守跡も南と同じようになっています。小天守も、復元が検討されています。でも史料が少ないので苦労しているようです。もし復元されたら、天守と一緒にどんな風に見えるのでしょうか。

平和の庭園・縮景園

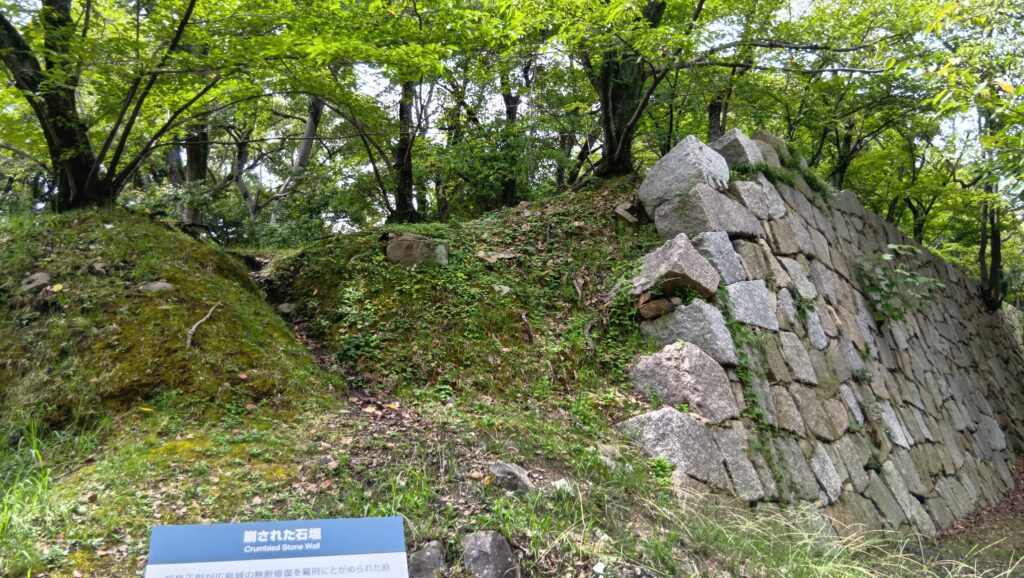

これから縮景園に向かいすけど、その途中の見どころもご紹介します。東小天守の跡から石垣の上を歩いていくと、石垣が切れるところに着きます。これが、福島正則が本丸の石垣を壊したところと考えられています。ということは、元はこの石垣が続いていたのでしょうか。

そこから近い、裏御門跡から出ることにしましょう。こちらも戦前まで建物が残っていました。今は車の出入口になっています。

お時間があれば、内堀の周りを歩いてみることもおすすめです。先ほど中に入った南東側の太鼓櫓や、北西側から天守を眺めるのがいいと思います。結果的に、内堀を一周してしまうかもしれません。

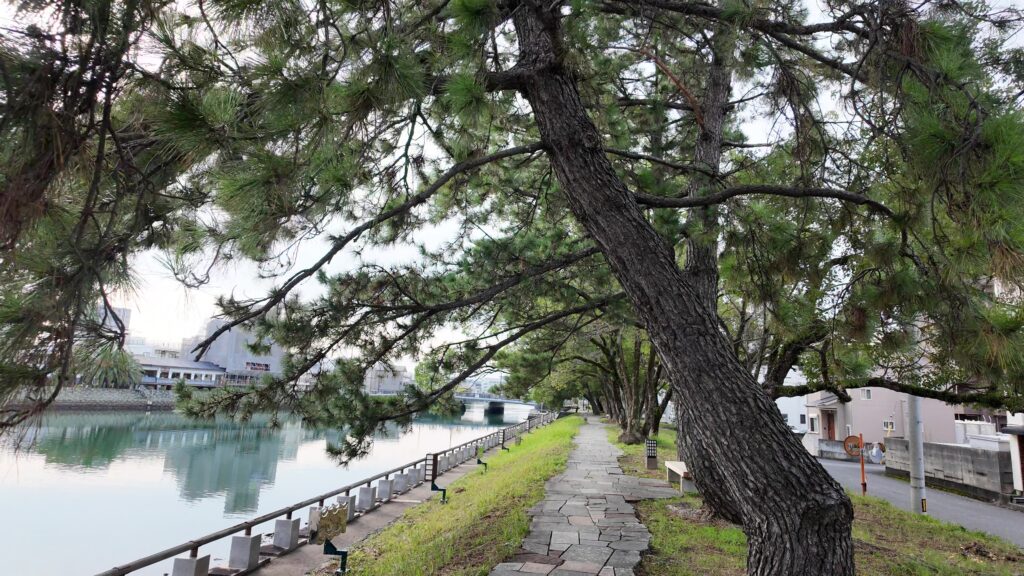

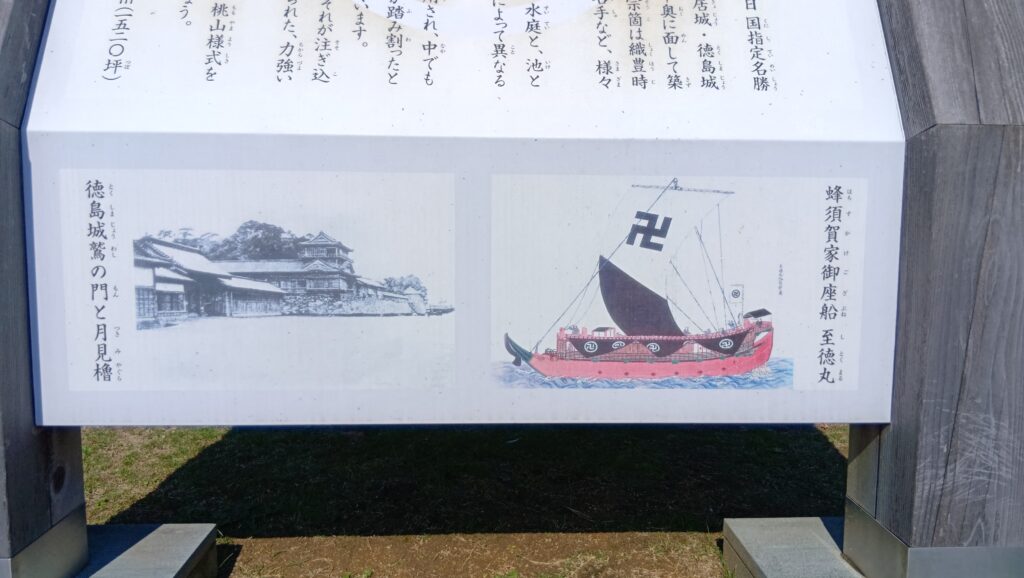

縮景園に着きました。城と離れているように思いますが、江戸時代は、外堀が隣接していたのです。

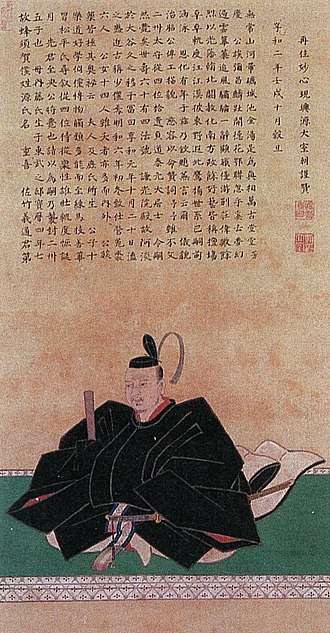

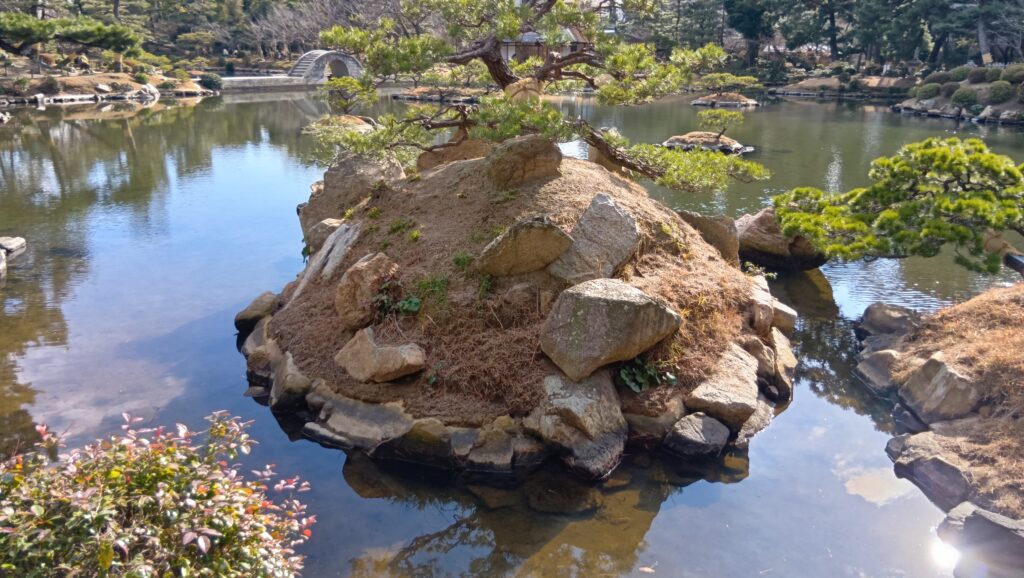

最初は浅野初代藩主・長晟(ながあきら)の別邸庭園として、上田宗箇が作庭しました。しかし大火があって、7代藩主・重晟のときに復興されました。そのときに作られたのが、現在でも一番人気の「跨虹橋(ここうきょう)」です。

見どころはたくさんありますが、それぞれのお気に入りを見つけてはいかがでしょうか。例えば、石庭が好きな方には、「積翠厳(せきすいがん)」という石組や、滝に通じる流れが、白い竜のような曲水として表現されている「白龍泉(はくりゅうせん)」がいいかもしれません。

池泉庭園が好きな方は、島伝いの石橋が押しかもしれません、お殿様が参勤交代のときに眺めた瀬戸内海を表現したものとされています。

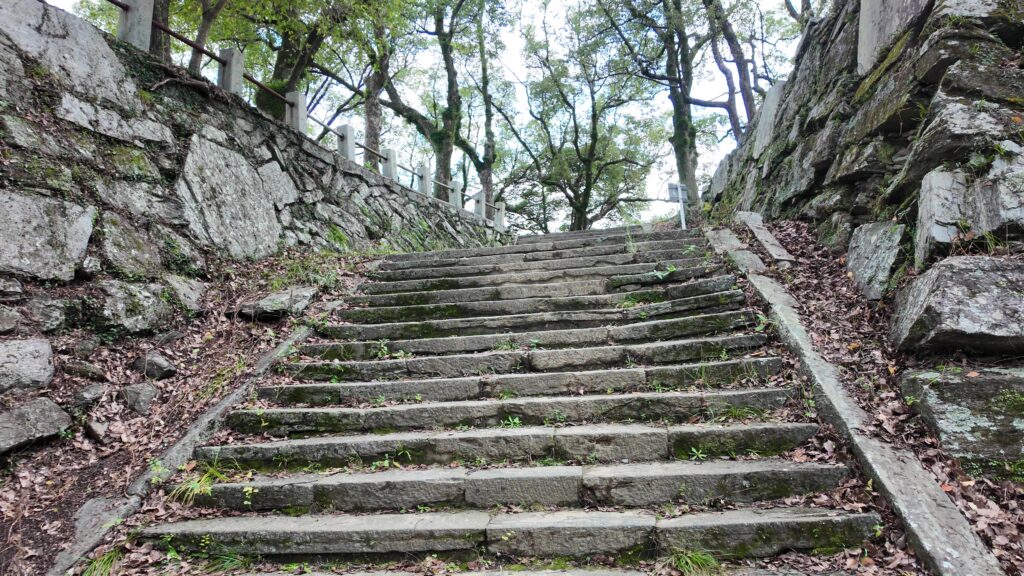

最高地点の「迎暉峰(げいきほう)」に登ります。お殿様もわたしたちも高い所が好きなのです。すばらしい眺めです。この庭園も原爆のときに壊滅状態になって、約30年かけて復旧されたそうです。ずっと平和のシンボルであってほしいです。

リンク、参考情報

・広島城公式ホームページ

・縮景園公式ホームページ

・「秀吉の接待-毛利輝元上洛日記を読み解く/二木謙一著」学研新書

・「福島正則/福尾猛市郎・藤本篤著」中公新書

・「シリーズ藩物語 広島藩/久下実著」現代書館

・「歴史群像名城シリーズ9 広島城」学研

・「広島城四百年/中國新聞社編」第一法規

・「広島城天守に関する基本的な情報について」令和5年度第1回広島城天守の復元等に関する検討会議資料

・「徳川幕府の大名改易政策を巡る一考察/笠谷和比古氏論文」国際日本文化研究センター学術リポジトリ

・「しろうや!広島城」広島城広報紙

これで終わります、ありがとうございました。