Location and History

Castle owned by Katakura Clan, Senior Vassal of Date Clan

Shiroishi Castle is located in modern day Shiroishi City at the southern edge of Miyagi Prefecture. It was also located in the southern edge of the Date Clan’s territory during the Edo Period. The lords of the clan had the area around the castle being governed by their trusted senior vassal family, the Katakura Clan all through the period. The castle had a three level turret called the Large Turret which was actually equivalent to the Main Tower. That’s why the castle looked like a symbol of an independent lord.

The range of MIyagi Prefecture, the range of the Sendai Domain was larger than the prefecture

The founder of the Katakura Clan, Kagetsuna Katakura served his master, Masamune Date from his childhood because Kagetsuna’s older sister, Kita became Masamune’s foster mother. Since then, Kagetsuna contributed to Masamune becoming the greatest warlord in the Tohoku Region during the late 16th Century by joining many battles and being a diplomatic agent with other warlords. When the ruler, Hideyoshi Toyotomi invaded the Kanto Region to complete his unification of Japan in 1590, Masamune was wondering if he should follow Hideyoshi or not. Kagetsuna advised Masamune to do so, and as a result, they were able to survive. Masamune eventually gave Kagetsuna the important Shiroishi area in 1602 after the Date Clan’s territory was fixed as the Sendai Domain by the Tokugawa Shogunate.

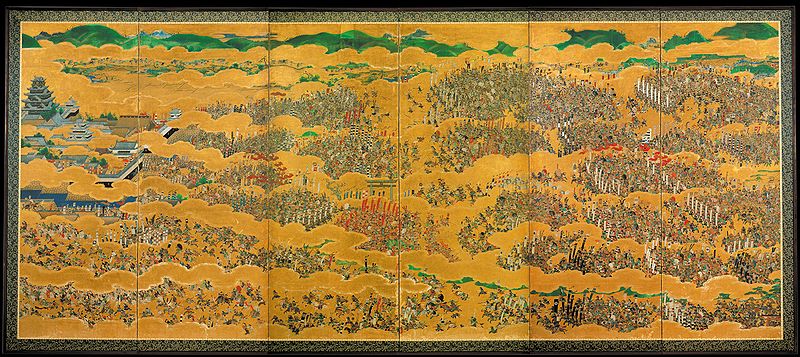

Kagetsuna’s son, Shigenaga was very active in the summer campaign of the Siege of Osaka in 1615 where the shogunate defeated the Toyotomi Clan. There is a heroic story about him and his rival, Nobushige Sanada. They once fought each other in the battle, but Nobushige sent a letter (affixed to an arrow) to Shigenaga, which asked him to accommodate Nobushige’s children before his death. Kagetsuna accepted it, and then, Oume, Nobushige’s daughter would be Shigenaga’s second wife and another son, Daihachi would be a retainer of the Sendai Domain. One theory seems to be that Shigenaga took Oume away from Osaka Castle when it was falling and accommodated the other children when they later visited her in Shiroishi Castle. In either case, Shigenaga must have been a man of great capacity.

Castle survives as exemption of One Castle per Province

Shigenaga’s successor, Kagenaga was also important for the domain. When an internal trouble of the Date Clan, called Date-sodo (feud), happened in 1671, the government of the domain got out of control due to a bloody affair at the shogunate court in Edo. Kagenaga stayed local to keep other retainers calm and kept the government. These events were decisive for the position of the Katakura Clan. In addition, each independent lord was not allowed to have castles, excluding the only one the lord lived in, by the shogunate. However, Shiroishi Castle, where the Katakura Clan as a retainer lived in, remained as an exemption. This was probably due to Date’s strong influence as well as Katakura’s contributions.

Castle is completed by Gamo and Katakura Clans

As for Shiroishi Castle itself, it is uncertain when it was first built, but it was considered an important strategic location for transportation. After the unification of Japan by Hideyoshi Toyotomi, Satonari Gamo, a senior vassal of the clan owned and modernized the castle by building stone walls and the Main Tower. He would later improve several other castles like Kasama Castle, which can be seen as a hidden master of castle constructions. The Katakura Clan lived and improved the castle more based on the essential structures Satonari built.

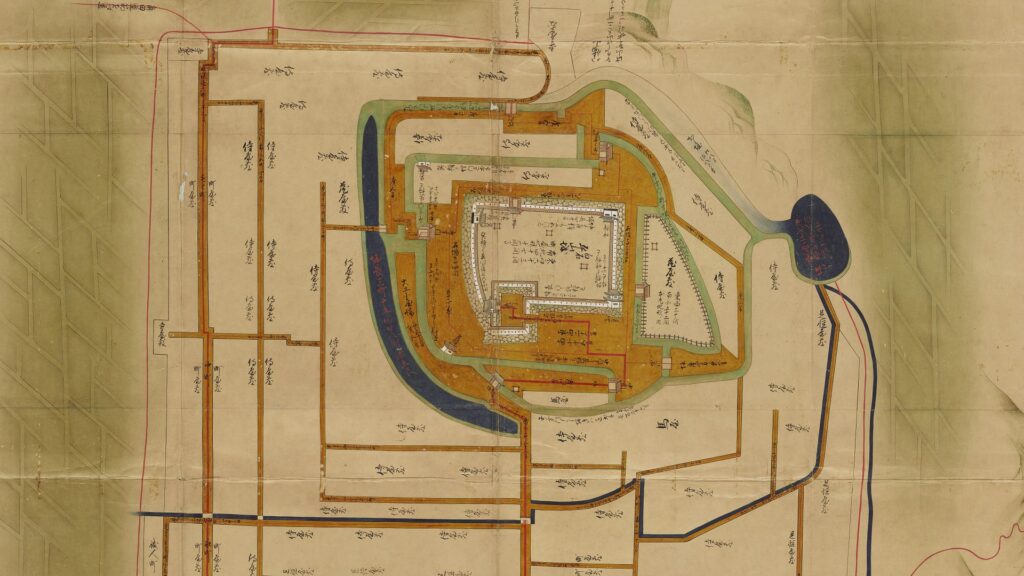

The castle had several enclosures on a hill. The Main Enclosure on the top had the main buildings of the castle, such as the three-level Main Tower, Main Gate, Back Gate, Main Hall, and two two-level turrets. They were exactly the same items as what other independent lords had. However, the Main Hall also had an interesting feature. The hall had two front entrances, one for locals and the other only for the lord of the Date Clan, the master of the Katakura Clan. The hall also had the rooms, called Onari-goten, where only the lord could stay.

The Katakura Clan also developed the castle town below the hill, where the retainers and other citizens lived in. Waterways were also developed in the town for defensive purposes and living. For example, there were Samurai residences in the Third Enclosure, part of the town, which was surrounded by the Sawabata River and the waterways. The residences were relatively smaller than other residences of independent domains. This was because the retainers under the Katakura Clan had lower incomes than those who served independent lords.

One of stages of Meiji Restoration

In 1868 during the Meiji Restoration, an important event happened to the castle again. Many domains against the New Government in the Tohoku Region held the Shiroishi Meeting in the castle. This was because the Sendai Domain was their leader and the castle could also be a hub for them. This event would be the trigger for the Boshin War between the government and the domains. However, the castle was eventually opened as its real master, the Sendai Domain had surrendered to the government.