Location and History

One of Castles in Kusu area, important place in traffic

Tsunomure Castle was located in the Mori area of Kusu District, Bungo Province, which is the modern day Mori area of Kusu Town, Oita Prefecture. Kusu District and Kusu Town have been on the way between the eastern and western Northern Kyushu Region. For example, if you want to move from Oita City to Fukuoka or Saga Cities, you will pass Kusu Town either using car or public transportation. In addition, the district bordered on Buzen Province in the north, so the governor of Bungo Province, the Otomo Clan, which long owned the province during the Middle Ages, always focused on Kusu District to protect its territory.

The range of Bungo Province and the location of the castleThe Kusu area also has the interesting natural feature of many mesas or buttes which originate from volcanic activity. They look like mountains or hills with steep slopes but have a plain area on the top, created by erosion. Kirikkabu (or Stump) Mountain in the area is typical among them. Local lords in the area built their own castles using these mesas or buttes during the Middle Ages. Tsunomure Castle was one of the castles, built on the Tsunomure Mountain by a local lord, the Mori Clan. Part of the name “mure” can be found in other mountains in the Kyushu Region, such as Togamure in Saiki City, Oita Prefecture. The word might derive from “mura” (or village) or “mori” (or forest), which indicates that the mountain and castle might have been used with local peoples’ daily life. They could cut down trees from the mountain for fuel and materials, or escape from their village to the castle when a battle happened.

Broadly speaking, the history of Tsunomure Castle can be divided into three periods. The first one was from the castle’s foundation to the end of the Otomo Clan’s rule at the end of the 16th Century. The clan’s government continued stably and the Kusu area was divided by many local lords which had their own castles made from mesas or buttes. The Otomo Clan didn’t rule their lands directly, so as long as they paid taxes to and served the clan, they were able to maintain their properties. Tsunomure Castle, governed by the Mori Clan, was built made of soil, by processing natural terrain into tier-wise enclosures, ditches, vertical cliffs, vertical moats, and so on. The mountain, where the castle was built, had been protective enough, which was surrounded by natural steep cliffs in all the directions except for the south. That’s why the defenders would gather the defensive items in the one direction. The castle actually became the only one which the Simazu Clan couldn’t capture when they invaded the Otomo Clan’s territory in 1586, therefore it was considered impregnable.

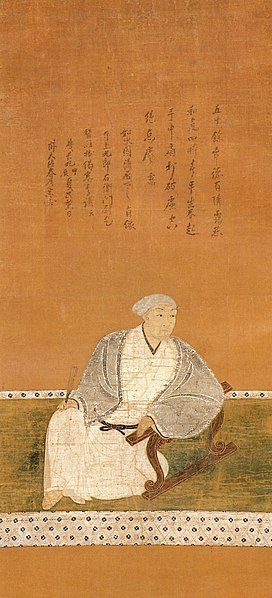

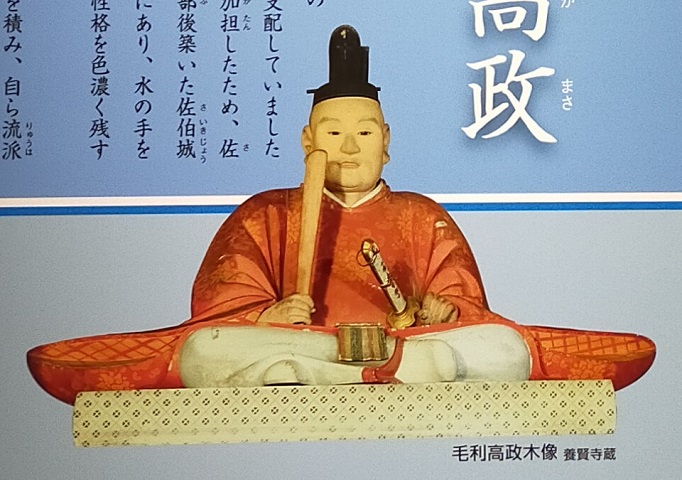

Takamasa Mori modernizes Castle

The second period started from 1593 when the Otomo Clan was fired by Hideyoshi Toyotomi, the ruler of Japan. After that, Hideyoshi sent his retainers to the former Otomo’s territory to govern it directly. The Kusu area was assigned by Hideyoshi to Takamasa Mori (different from the previous Mori Clan and in Chinese letters for writing). Takamasa lived in and improved Tsunomure Castle by building high stone walls, defensive entrances called Koguchi, and buildings with roof tiles and stone foundations. These items are also seen in other local castles in Japan where Hideyoshi’s other retainers built or improved them, making the castles more defensive as well as showing their authority to people. In particular, the high stone walls of Tsunomure Castle in front of its Main Gate were piled in an advanced way called Ano-zumi, using natural stones and rubble. Takamasa’s government ended in a few years before he was transferred to the Saiki area, where he would build Saiki Castle, by the Tokugawa Shogunate in 1601. This may be the reason why the improvement to Tsunomure Castle was only partially done.

Lord of Navy becomes that of Inland Domain

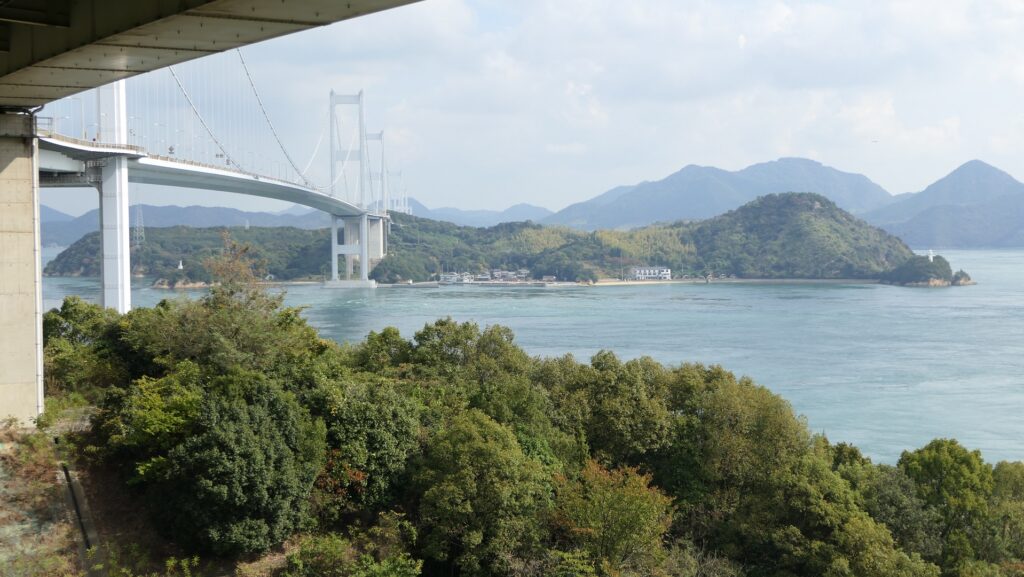

Nagachika Kurushima came to Tsunomure Castle in the same year instead of Takamasa. However, the Kurushima Clan must have felt uncomfortable moving to this inland area. This was because they had originally been one of the Murakami Navies which flourished in the Geiyo Islands of the Seto Inland Sea. The clan was located in Kurushima Island in front of the Kurushima Strait which is known as a rapid stream. They escorted ships which paid protection money, otherwise, they became pirates. They also join battles sometimes as a navy and one of the backed-up persons was the ruler Hideyoshi, which resulted in their sea territory being maintained. Nagachika was the lord of the clan at that time, who joined the West Alliance which was beaten in the decisive battle in 1600 by the East Squad (alliance) led by Ieyasu Tokugawa who would be the founder of the shogunate. That was the reason for his transportation to the strange place, however, he may be lucky as many other lords joining the West Squad were killed or fired by the shogunate.

His new territory was part of the Kusu District, called Mori, so the territory would be called the Mori Domain. It earned 14,000 koku of rice, which was considered as an independent lord, but was too small to have a castle. Therefore, he had to abandon Tsunomure Castle on the mountain and lived in the encampment at its southern foot instead. However, his clan managed to own and maintain the mountain part with no buildings but the former castle’s foundations, probably for cases of emergency like a battle. The clan also developed the castle town around the encampment and governed the domain until the end of the Edo Period.