立地と歴史

Introduction

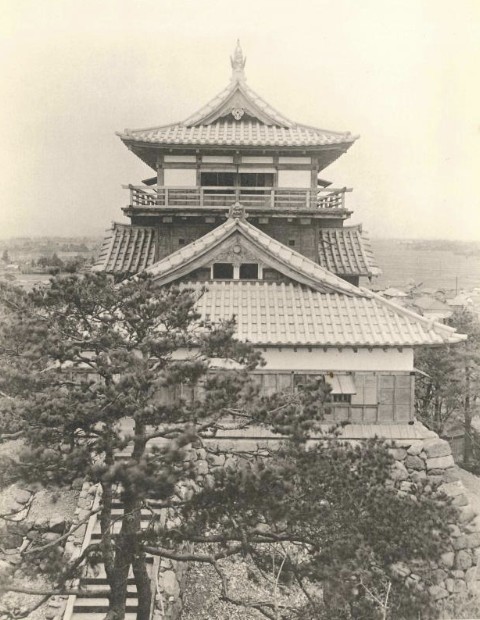

今回は、現存12天守の一つ、丸岡城です。ところでこの城の天守はいつ建てられたかご存じでしょうか?見るからにとても古そうだし、それにどこかで、現存天守の中で一番古いと聞いたことがあります。それが正しいかどうか、歴史を追って説明します。それから、天守以外に丸岡城のイメージはありますでしょうか?天守しか思いつかないとしても仕方ありません。今残っているのは天守だけだからです。天守しか残らなかった経緯も説明します。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

丸岡城の築城

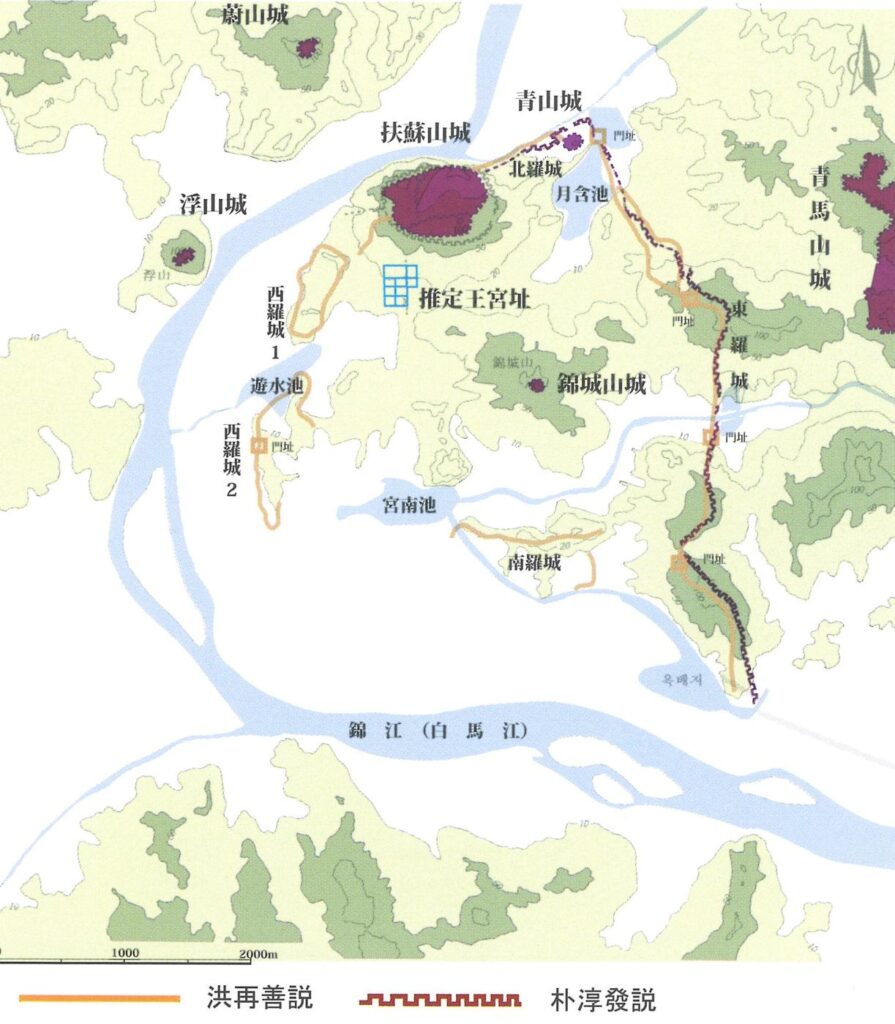

丸岡城が築かれたのは、戦国時代のことです。丸岡城があった越前国(福井県北部)は、長い間朝倉氏が支配していました。しかし1573年(天正元年)、朝倉氏は織田信長の侵攻により滅亡し、信長に味方した朝倉旧臣(前波吉継)が治めました。ところがそのとき加賀国を支配していた一向一揆勢が蜂起し、1574年(天正2年)に越前を制圧したのです(越前一向一揆)。翌年(1575年)、信長は約3万の軍勢を率いて、越前一向一揆を鎮圧しました。そのとき、柴田勝家が北陸方面軍司令官として越前国を与えられました。その配下(与力大名)としては、前田利家などの「府中三人衆」が有名です。その他、勝家は、甥で養子の柴田勝豊を、一揆の拠点だった豊浦に配置しました。その勝豊が、1年後の1576年(天正4年)頃に移転・築城したのが丸岡城だったのです(「柴田勝家始末記」など)。

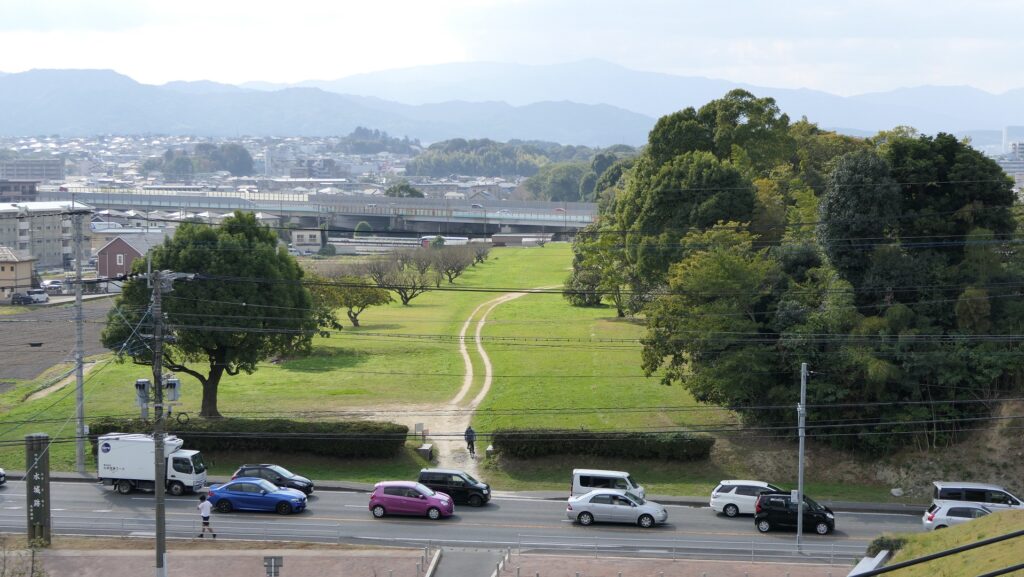

城の位置

当初の丸岡城の詳細は不明ですが、そのころから天守があったという説があります。天守台の石垣の形式から、この頃の築造もありうるというのが根拠です。また、江戸時代の記録(「雑録追加」)によると、1578年(天正6年)に丸岡城で戰があったそうです。まだ、北陸地方の情勢が不安定だったことを反映しているのかもしれません。その後、勝豊は長浜城に移り、安井家清が城主になりました。

そして、本能寺の変・賤ヶ岳の戦いを経て、豊臣秀吉の政権が確立すると、青山氏が城主になります(丹羽氏家臣→独立大名)。更に関ヶ原の戦い(1600年、慶長5年)で徳川家康が天下を獲ると、越前国には家康の子・結城秀康が入りました(福井藩、当時は北ノ庄藩)。丸岡城には、家老の今村盛次が配置されました。その時代の1605年(慶長10年)頃、幕府の命令で作られた国絵図(「越前国絵図」)には、丸岡城天守が描かれています。ただ、天守の形式(層塔型)が現存のもの(望楼型)と異なり、多聞櫓も付いています。絵図が必ずしも正確とは言えませんが、現在とは違う天守があった可能性はあるでしょう。

福井藩主の秀康(松平に改姓)が亡くなると(1607年)、若年の跡継ぎ・松平忠直を、生え抜きの今村守次と幕府からの付家老・本多富正が補佐しました。ところが、両者は対立を起こし、今村守次は追放されてしまいます(越前騒動)。その代わりに、幕府から送られたのが、本多成重でした(1613年)。そして、松平忠直が藩主として独り立ちし、今度は幕府に反抗的な態度を取ったとのことで改易になると(1624年、寛永元年)、福井藩は分割され、丸岡城にいた成重が、丸岡藩として独立することになったのです。

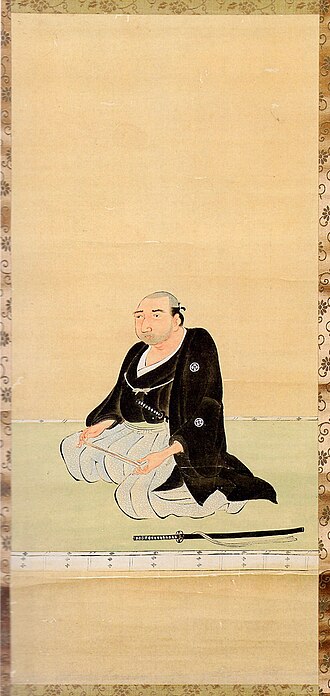

丸岡藩主、本多氏の歴史

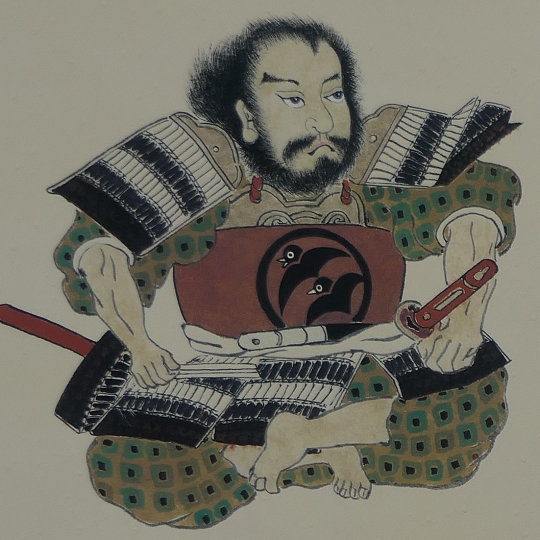

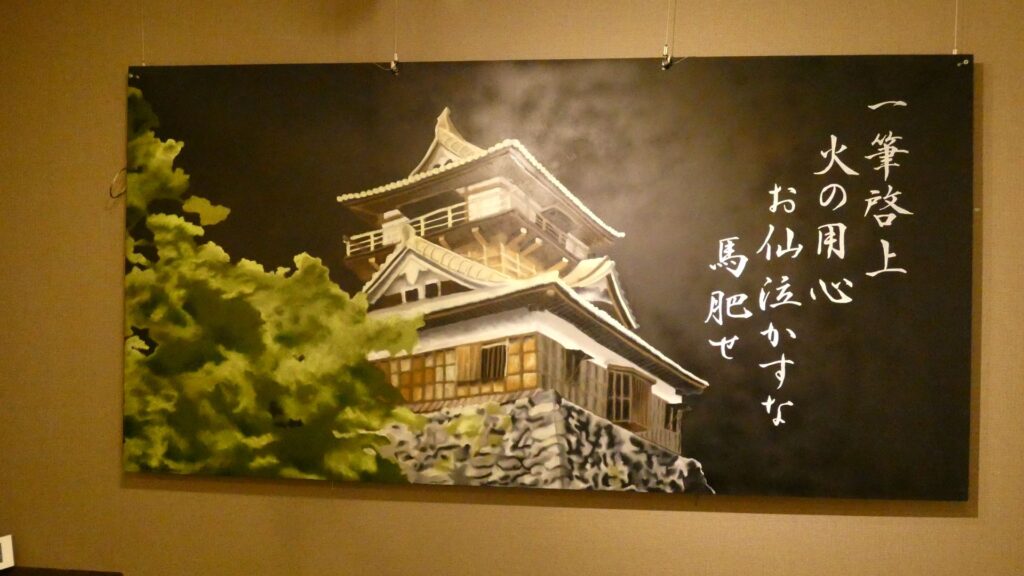

本多成重は丸岡藩初代藩主として丸岡城を整備しただけでなく、父・重次が記し「日本一短い手紙」と知られる手紙の一文での登場人物としても知られています。「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」のお仙のことです(原文には異説あり)。本多氏は、徳川家康より前の時代からの松平氏家臣でした。徳川四天王として知られる本多忠勝は、重次の4代前の定助から分かれた家系から出ています。重次は、勇猛・誠忠で知られる「三河武士」の典型のような武将でしたが、諫言もいとわない実直な人柄から、家康に三河三奉行の一人(他に高力清長、天野康景)にも抜擢されました。(「仏高力、鬼作左、どちへんなきは天野三兵」と称されました。)こういった複数担当制は、後の江戸幕府の老中や江戸町奉行の制度にも引き継がれたと言われています。

数々の家康の戦にも従軍し、大敗した三方ヶ原の戦い(1573年)でも、九死に一生を得て生還した逸話が伝わっています。日本一短い手紙は、長篠の戦い(1575年)の陣中から妻にあてた手紙とされています。短い言葉の中で家族への気遣いや思いが現れていて、重次のセンスや性格が見て取れます。

一方で重次には、これはちょっと、という逸話も伝わっていて、豊臣秀吉との小牧・長久手の戦い(1584年)の講和後、秀吉の母・大政所が実質人質として徳川に送られてきたとき、警護役の一人、井伊直政は菓子などを持って大政所のご機嫌をとり、信任を得ていたのに、もう一人の本多重次は、いざというときのために、大政所の屋敷の周りに薪を積み上げていたというのです。そのせいか、家康が秀吉に臣従すると、直政は大出世をとげたのに、重次は秀吉の勘気をこうむり、小田原合戦後に関東で蟄居を命ぜられました(原因については諸説あり)。主君を思うあまり、こんな行動に出てしまったのかもしれません。

また重次は、家康の側室・お万の方の世話をしていて、その子・結城秀康の養育も行いました。秀康が、大坂の豊臣秀吉に養子(人質)として送られるとき、重次の子・仙千代(成重)を同行させます。その役目は、重次の手元にいた・甥の本多富正に交代するのですが、この富正が、秀康が関ヶ原後に越前国の大大名(68万石)に飛躍すると、家老として越前府中の領主(3万9千国)になりました。このような経緯が、成重が丸岡城と縁ができる伏線になったのです。

今の天守はいつ築かれた?

現在残る天守の築城時期の説として、かつては城の創建時(1576年頃)と、本多成重が城主になった時(1613年頃)というのがありました。しかし最近では、成重が丸岡藩主になったとき(1624年)がきっかけになったとされています。建築年代を示す文字資料はありませんが、2015年から2年間、それを明らかにすべく、自然科学的調査が行われました。一つは「年輪年代法」による調査で、丸岡城を構成する木材を、年輪パターンによって、伐採年代を推定する方法です。もう一つは「放射性炭素年代測定」による調査で、木材が生命活動停止後、放射性炭素同位体(C14)が減少する量によって、伐採後の期間を推定する方法です。その結果、天守を構成する木材の多くは、1620年代後半以降に伐採されたものとわかりました。つまり現存天守は、成重が藩主だった寛永年間に造営された可能性が高くなったのです。

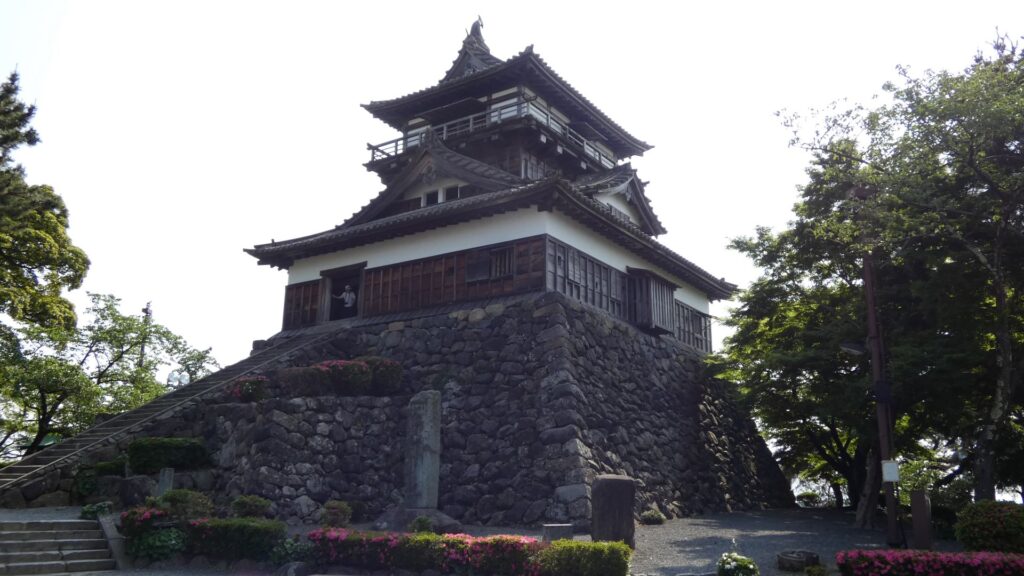

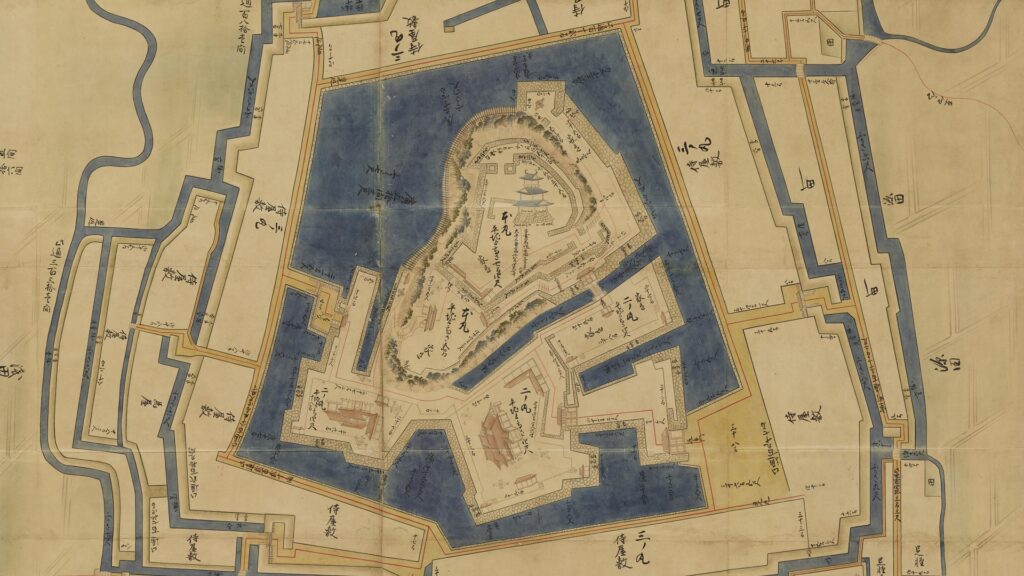

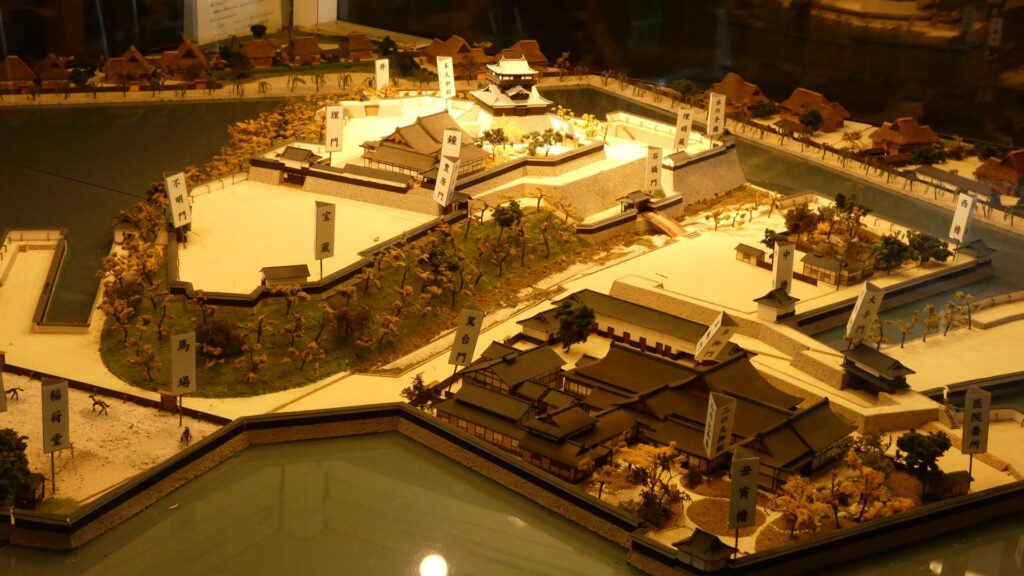

ただし、これまでの現地調査の結果、寛永創建時は、今と違う点もありました。まず、現在の天守は石瓦葺きですが、こけら葺き(木の板)でした。防火性が求められる天守では異例のやり方です。また、3階の廻り縁はなく、板葺きの腰屋根が付いていました。それから、鯱は木製で金箔が張られていたそうです(現在は木製銅張り)。このときの天守が、1644年(正保元年)に幕府が諸藩に製作させた絵図(正保城絵図)に残っています(「越前国丸岡城之絵図」)。現実の天守が2重(3階)なのに、3重で描かれている点はあるものの、腰屋根はちゃんと描かれています。天守への石階段もこの時からありました。

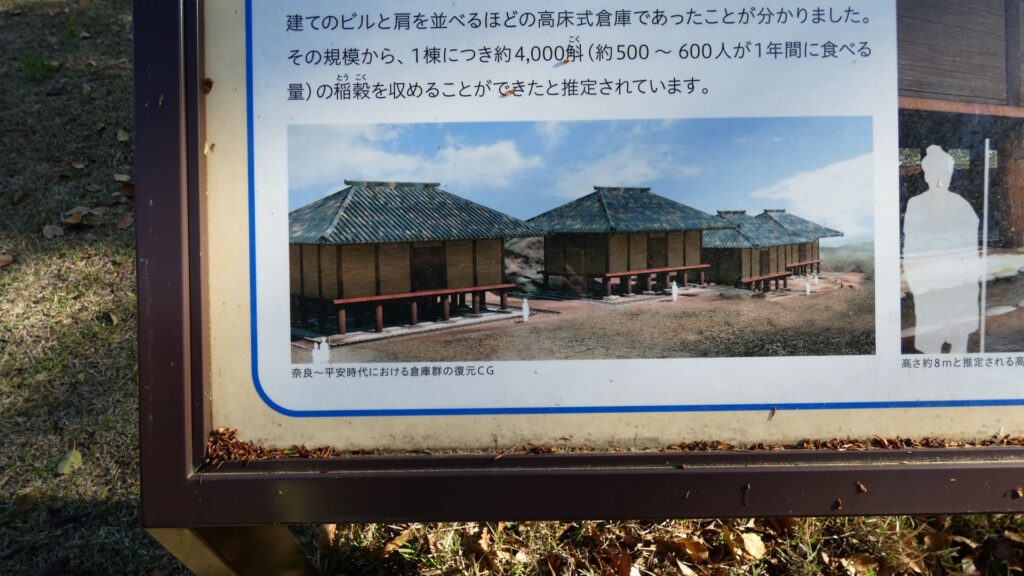

城全体の整備としては記録が残っていて、成重の次の重能(しげよし)の代に完成したとあります(下記補足1)。しかし、彼の藩主期間はわずか5年(1646年〜1651年)なので、成重の代から進められたと見るべきでしょう。先ほどの絵図を見ると、天守がある本丸と、藩主屋敷がある二の丸を、五角形の内堀が囲んでいたのがわかります。その外側の三の丸には藩士の屋敷が配置され、更に二重三重の外堀で囲まれていました。内堀から中に入るには、枡形を伴う追手門か裏門を通らなければならず、近世城郭としての防御態勢を整えていました。

補足1:初め居館の類なりしが、重能に至て城池全く成る(「古今類聚越前国誌」)

しかし本多氏4代目の重益(しげます)は政治を顧みず、重臣たちに任せきりになったため、内部対立を招き(丸岡騒動)、1695年(元禄8年)改易となってしまいました(後に旗本として復帰)。その後に入ったのが、キリシタン大名として有名な有馬晴信から続く有馬氏です。当時の丸岡の地は、農業生産が安定せず、年貢高が不足し、無理に取り立てようとすると農民一揆を招きました。そのため、藩士の俸禄を減らし、豪農・豪商からの献金・借金に頼ってやり繰りしていたようです。そんな中でも、5代目の有馬誉純(しげずみ)は、藩校設立、藩史・地誌の編さんを行ったり、幕府中枢で西の丸若年寄まで勤めた大名として知られています。(福井県史)。丸岡城は幕末まで、おおむね本多氏時代の姿を維持していました。

その後

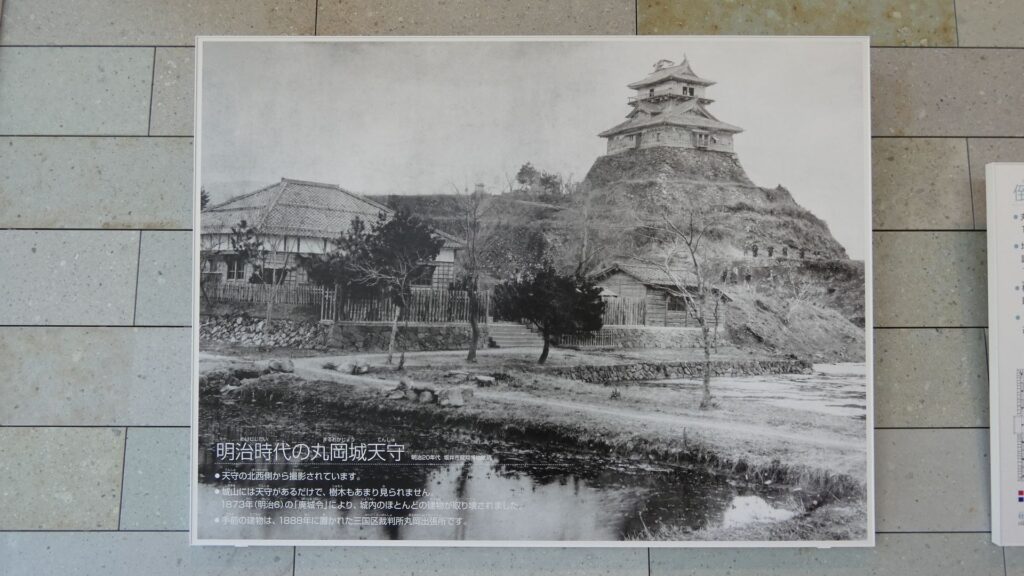

明治維新後、丸岡城は一時(丸岡県)県庁として使われていましたが、廃城処分になりました。1872年(明治5年)には入札にかけられ、土地・建物・立木に至るまで売却・撤去されていきました。ところが天守については、その当時は使用価値がなく、落札額は非常に低いものでした。あまりに低い額のため、解体することもできず、天守だけが城跡に残った状態になったのです。これを憂えた地元の有志が天守を買い取り、寺として維持されます。地元の人たちから「お天守」と呼ばれ、親しまれるようになりました。やがて1901年(明治34年)には旧丸岡町に寄付され、公会堂として活用されました。1934年(昭和9年)には旧国宝に指定、1942年(昭和17年)までには大規模修理も行われました。

戦後、天守にはまたも大きな試練がありました。1948年(昭和23年)6月28日夕刻に発生した福井地震です。天守の建物は、天守台石垣とともに全壊しました。当時の丸岡町長・友影賢世は、天守再建を国(文部省)や関係者(寄付など)に強く働きかけました。不幸中の幸いで、火災は起こらず、倒壊した部材は保管されていました。

また、戦前の修理時の調査記録や写真も残っていました。天守は崩壊中にも関わらず、(文化財保護法による)重要文化財に指定され(1950年)、再建も決定しました。

そして、1955年(昭和30年)3月31日に再建工事は完了しました。地震で全壊しても、主要部材の7割以上を再利用して、以前と変わらない姿に再建された天守は、

現存12天守の一つ、重要文化財としての価値を保ち続けているのです。城の地元、坂井市は2013年に丸岡城国宝化推進室を立ち上げ、天守・城跡の調査整備を行っています。天守の建築時期調査もその一環でした。「現存最古の天守」という期待があったのでしょうが、謎が解けたというだけでも、新たな価値がついたとも言えるのではないでしょうか。