特徴、見どころ

城の中心、本郭

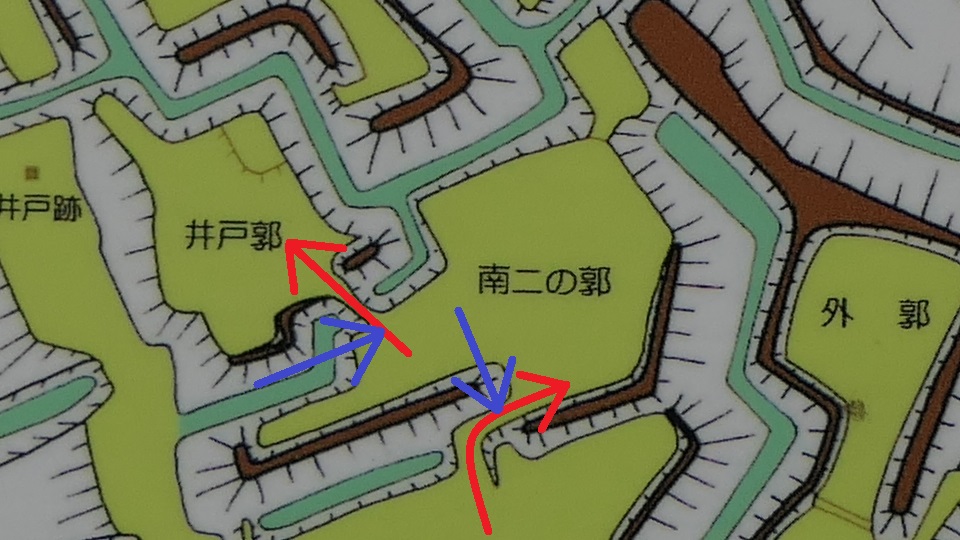

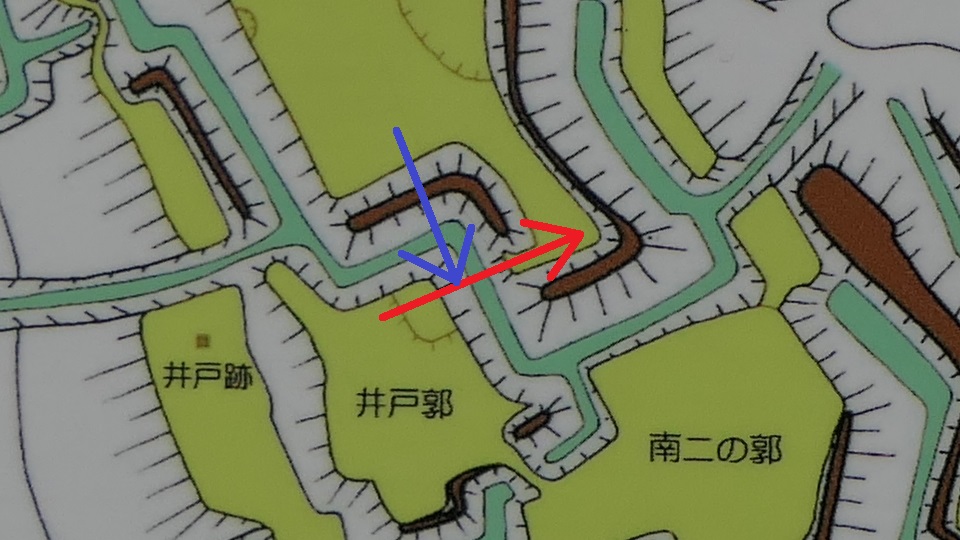

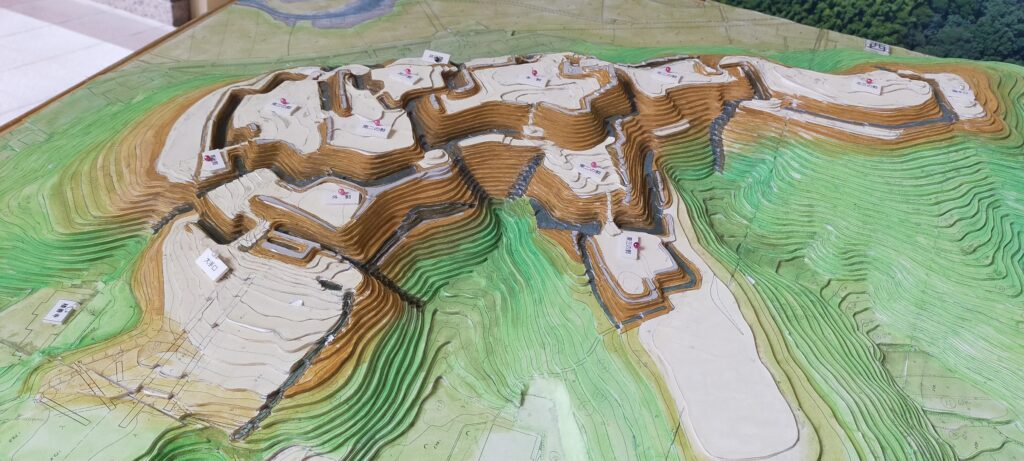

本郭は、この城ではもっとも大きく、かつ高い位置にある曲輪です。ここには南北と東側の三つの入口(虎口)があります。南側でシミュレートしてみたように、北側と東側の虎口もまた、曲輪群と空堀により固く守られていました。この城の城主は、全ての方角の状況を把握し、的確な判断を下せたことでしょう。

更には、この城にはバイパスルートも設定されていますが、その内のいくつかは袋小路になっています。この城の縄張りを見ると、迷路のようだと思われるかもしれません。城を攻める敵にとってはその通りでしょう。しかし、守る方にとっては非常によく設計された要塞なのです。

その後

杉山城跡は、1980年代頃までは一般には知られていませんでした。縄張り研究者たちのみがこの城に関心を持っていたのです。彼らは1987年以来、城の縄張り図を掲載した事典や雑誌を刊行してきました(「中世城郭研究」など)。これらの書籍では、杉山城の縄張り図が最も多く掲載されているものの一つでした。これにより、この城は少しずつ知れ渡ってきたのです。2002年から2007年に発掘が行われた後、この城跡は2008年に「比企城館跡群」の一つとして国の史跡に指定されました。

私の感想

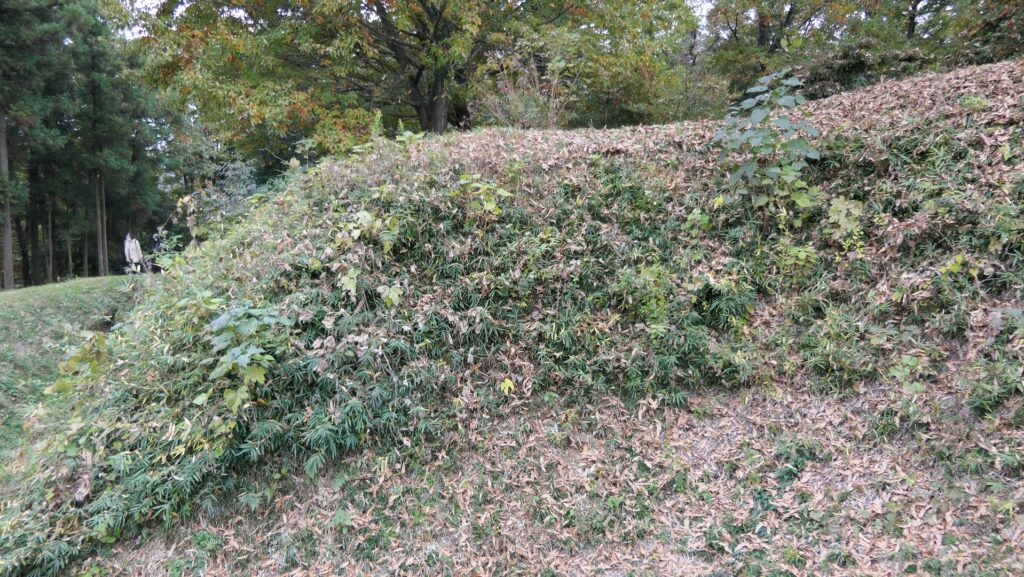

もし杉山城がもっと大きくて、櫓、門、石垣などを備えていたとしたら、姫路城のような、ずっと後に作られた見事な城のように見えるのではないでしょうか。杉山城は、先進的な城の設計を先取りしていたことになります。しかし個人的には、この城の歴史的価値よりも、それを築いた努力に敬意を表します。この城の知られざる築城者は、少ない予算、資材、作業者しか確保できなかったに違いありません。この城の目的は限られていたからです。その築城者は、困難な状況下でもどうやって優れた仕事ができるか懸命に考えたことでしょう。もし十分な予算があれば、すごい城を作るのは容易だったかもしれません。杉山城は、現代の私たちにとっても、限られた資源でどうやっていい仕事をするのかを示すよい教材だと思うのです。

ここに行くには

ここに行くには、車を使われることをお勧めします。

関越自動車道の嵐山小川ICから約15分の所です。

城跡に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、東武東上線の武蔵嵐山駅からせせらぎセンター行きのときがわ町路線バスに乗り、田黒バス停で降りてください。

バス停から歩いて約20分かかります。

リンク、参考情報

・国指定史跡 杉山城跡公式ホームページ

・「杉山城の時代/西股総生著」角川選書

・「歴史群像61号、戦国の堅城 武蔵杉山城」学研

これで終わります。ありがとうございました。

「杉山城その1」に戻ります。

「杉山城その2」に戻ります。