特徴、見どころ

東の丸の見どころ

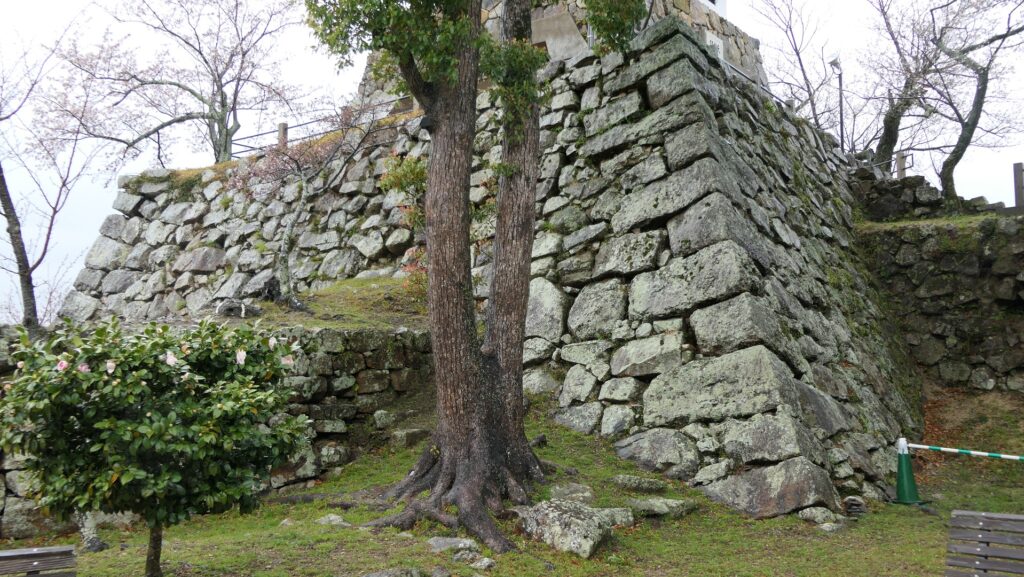

お時間があれば、東の丸をもっと見学されることをお勧めします。ここには他にも興味深い見所があります。例えば、日月(じつげつ)の池は、城の井戸として使われていました。東の丸の東側には、東二の門跡があり、ここの石垣はこの城では一番古いものです。この門跡の外側では、山裾から山頂まで伸びる東登り石垣を見下ろすことができます。とても素晴らしいものですが、あまり近づきすぎない方がいいようです。一部分が崩れており、近づいて見るには危険が伴うからです。

城周辺の地図

その後

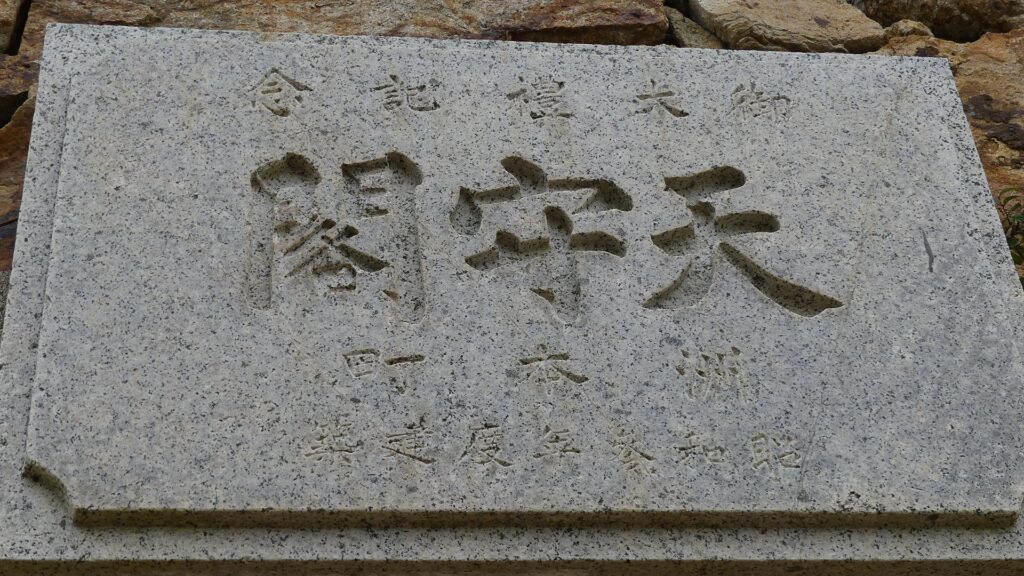

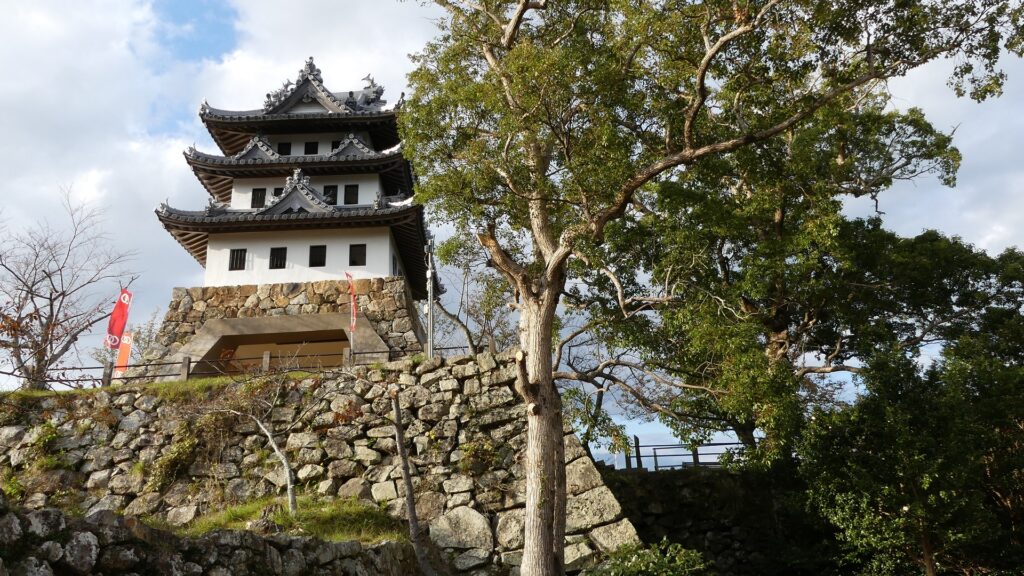

明治維新後、洲本城は廃城となり、山上の城跡は、三熊公園として自然公園となりました。模擬天守は、その公園の呼び物として建設されたのです。城の山麓部分は、裁判所や博物館、一般住居などの市街地となっていきました。山上に残っていた石垣は、調査及び復旧がなされました。その結果、城の山上部分はついには1999年に国の史跡に指定されてした。一方では、模擬天守はもうす建物としての寿命を迎えるものと思われます。ところが、現在の国の史跡に適用される基準下では、天守は、もとあった建物についての明確な根拠資料がなければ、建て替えが認められないかもしれません。地元の人たちは、城のシンボルとして何らかのものを維持したいと考えていますが、山上にどんな城の建物があったのか今だわかっていないのが実態です。何しろ約400年前に建物が撤去されてしまっているのです。洲本市など地元の自治体は城の将来についてどのような決断を行うのでしょうか。

私の感想

山の上にこんなにも素晴らしい石垣がよい状態で残っていることに本当に驚きました。日本にはあまり似た状況のところはありません。洲本の人たちが石垣を維持するのに大変な労力を注いできたからだと思います。しかしながら、これらの石垣がこの城の最も重要な要素である割には知られていないように思います。ここの石垣や城の歴史はもっと他の地域の人たちにも知られるべきではないでしょうか。また、登り石垣を含むこの城の石垣が、より完全に近い形で残されていくことを望みます。短期間で成し遂げることは難しいでしょうが、洲本城のことがもっと知れ渡れば、洲本の人たちは模擬天守があってもなくても、この城のことをより誇りに思うことができるのではないでしょうか。

ここに行くには

車で行く場合:

神戸淡路鳴門自動車道の洲本ICから約20分かかります。

山頂近くに城跡の駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、洲本バスセンターから歩いて約40分かかります。

大阪または神戸からバスセンターに高速バスが出ています。

リンク、参考情報

・洲本城跡について、洲本市ホームページ

・「城郭研究の新展開2 淡路洲本城」戒光祥出版

・「よみがえる日本の城13」学研

・「日本の城改訂版第20号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「洲本城その1」に戻ります。

「洲本城その2」に戻ります。