特徴

これもまた謎の出構

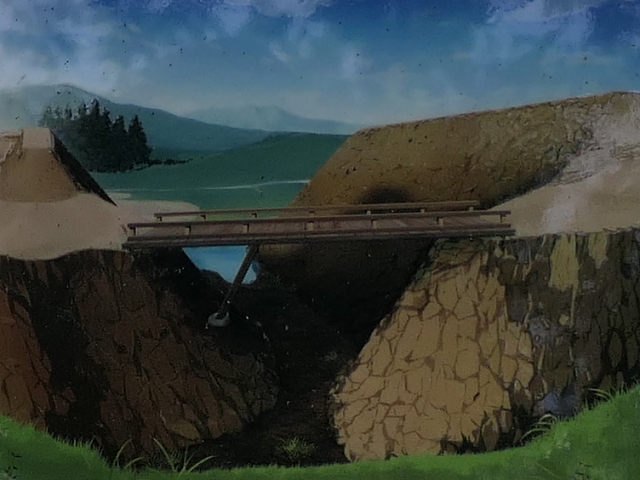

最後に、城の北側部分でに残る出構をご覧になってはいかがでしょう。山側から2つの土手が突き出す構造になっていて、この城独特のものです。歴史家は、これが鉄砲の陣地として使われたのか、堀の中の水量を調整するために使われたのか思案しています。このようなものは他の城には見られないので、答えは見つかっていません。

城北側の地図

その後

新府城跡は、1973年に国の史跡に指定された後に整備されました。韮崎市は、城跡の公有地化を進め、現在では98%が公有地となっています。また、韮崎市は1988年に城跡の発掘を、2005年には史跡としての整備を始めました。そのため、現在いつでもこの城跡を訪れ、見学できるようになっているわけです。

私の感想

私は、新府城は、その以前に武田氏館と要害山城が組み合わされたように、城と館の複合体であったと思うのです。要害山は、武田氏館の周辺で戦いが起こったとき、緊急のために使われる山城でした。新府城は、先の2つの城が混合されたものだったのです。そのため、ある人にとっては、館として映ってしまうのではないでしょうか。しかし、新府城は少ない兵士によって守るには大きすぎました。織田信長の軍勢がこの城に向かっていったとき、武田勝頼のほとんどの家臣は降伏するか、勝頼の下から去っていきました。勝頼は、彼らだけでこの城を守るのは不可能だと認識したのでしょう。新府城はその潜在能力を発揮することはなかったのです。

ここに行くには

車で行く場合:

中央自動車道の韮崎ICから約10分のところにあります。

城跡の東側を通る山梨県道17号線沿いに駐車場があります。

電車で行く場合は、JR中央線の新府駅から歩いて10分程のところにあります。

東京から新府駅まで:新宿駅から特急あずさ号かかいじ号に乗り、甲府駅で中央線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・新府城跡、韮崎市

・新府城跡、韮崎市観光協会

・「歴史群像135号、戦国の城 甲斐新府城」学研

・「列島縦断「幻の名城」を訪ねて/山名美和子著」集英社新書

・「新府城と武田勝頼」新人物往来社

これで終わります。ありがとうございました。

「新府城その1」に戻ります。

「新府城その2」に戻ります。