立地と歴史

川越城は、関東地方の中央部、現在の埼玉県川越市にあった城でした。川越市は蔵造りの街並みとしてよく知られ、「小江戸」とも呼ばれて、多くの観光客を引きつけています。実は蔵造りのほとんどは、江戸時代ではなく、明治時代の1893年の川越大火の後に再建されたものです。しかし、市街地そのものは川越城の城下町に由来しています。また、城と城下町は、将軍の都・江戸(現在の東京)と深い関わりを持ちながら発展してきました。

川越市の範囲と城の位置

太田道灌が築城

川越地域は、北と東西の三方を、蛇行した入間川に囲まれています。そのため、川越の名前の由来は、「川」を「越」えて行かなければならない場所である、とされています。最初にこの地域を治めたのは、12世紀から14世紀まで入間川西岸(蛇行した川の外側)に住み着いた河越氏であると言われています。河越氏の館があった場所は、後の川越城のところではありませんでした。川越城を最初に築いたのは、扇谷上杉(おうぎがやつうえすぎ)氏の重臣であった太田道灌で、1457年のことでした。親族の山内上杉(やまのうちうえすぎ)氏とともに、1455年から足利氏と戦っている最中でした。両軍は、関東地方最大の大河・利根川をはさんで対峙していました。上杉側は利根川の西岸に陣取っていたため、川の後方に新しい城をいくつも築く必要があったのです。川越城は、そのための主要な3つの城の一つで、他は江戸城と岩槻城でした。

城周辺の地図

川越夜戦の舞台

川越城はやがて扇谷上杉氏の本拠地となりました。16世紀の初め頃、山内上杉氏との間で内部抗争が起こったとき、この城は戦いの最前線となりました。山内上杉氏が、入間川を隔てた、河越氏の元館だったところを陣屋として再利用していたからです。この内部抗争の間、北条氏が関東地方に侵攻し、ついには1537年に川越城を占領します。両上杉氏はようやく危機に気づき、講和を結んで城を取り返そうとしました。1545年10月になって、北条綱成(ほうじょうつななり)が守る川越城を、大軍をもって包囲しました。

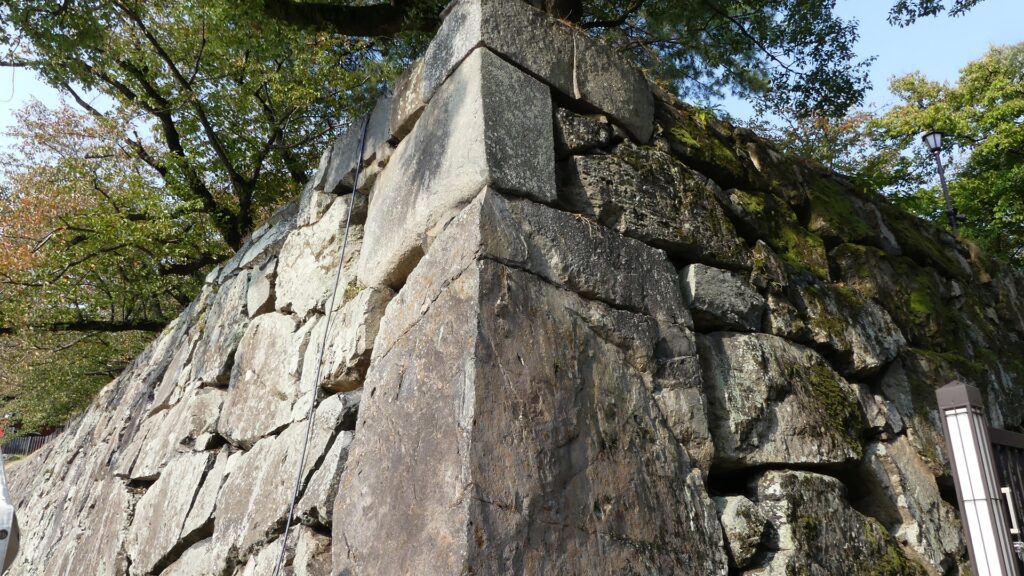

その当時は城の規模は小さく、土造りの曲輪がいくつか、武蔵野台地の端に築かれているだけでした。しかし城は、自然の要害として入間川周辺の沼沢地に三方(南北と東)を囲まれていました。残りの一方(西)と城の周辺には、人工の堀切や堀が築かれていたと考えられています。1546年の4月、北条氏の当主、北条氏康(ほうじょううじやす)が城を救援にやってきました。彼は上杉軍に対し、城はもうすぐ降伏するから城兵を助けてやってほしいと懇願し、油断させました。4月20日、氏康は上杉軍に夜襲をかけ、これが川越夜戦と呼ばれた戦いです。城の中心部からわずか800mのところ、東明寺(とうみょうじ)の辺りで激戦が繰り広げられました。この戦いにより、関東地方での北条氏の覇権が確立し、上杉氏は没落しました。

城周辺の起伏地図、新河岸川に囲まれた微高地が武蔵野台地

徳川将軍家の逗留地

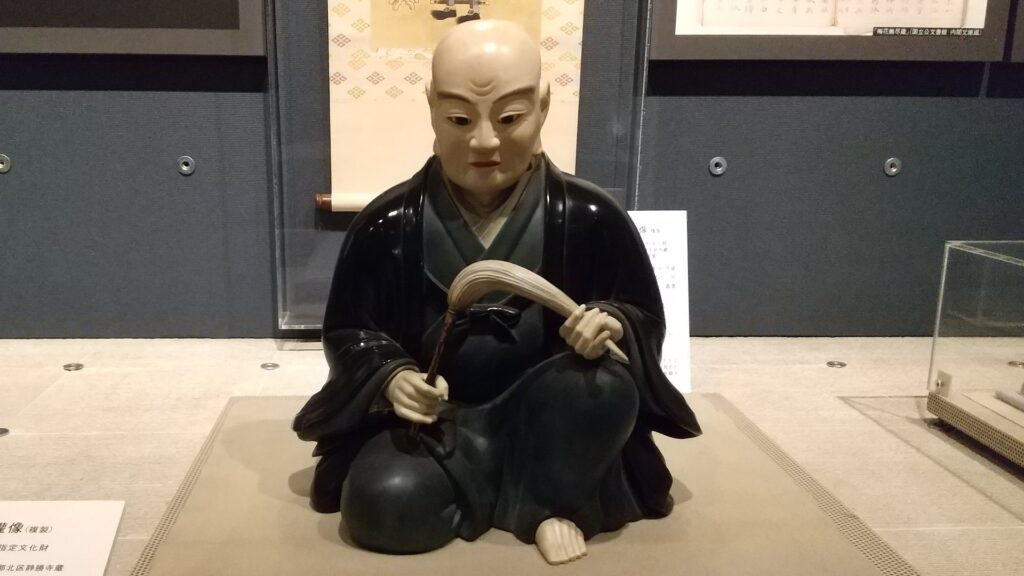

関東地方は16世紀の終わりには徳川氏の領地となり、1603年には徳川幕府が設立されました。その際、江戸城が将軍の本拠地となったため、川越城は江戸城の北の守りを固める存在となりました。そして、将軍の信頼が厚い酒井氏が城主となったのです。それ以外にも、初代将軍・家康や3代将軍・家光は、狩りに出たときには度々川越城に逗留しました。将軍と川越の関係を表わす興味深いエピソードがあります。同じく将軍に信頼された天海僧正が、1599年に川越の喜多院を再興しました。ところが、1638年の大火により焼失してしまいます。それを聞いた時の将軍・家光は、直ちに喜多院を復興するよう命じたのです。それだけではなく、彼自身が江戸城の建物を提供し、その中には家光誕生の間や、乳母の春日局の化粧の間が含まれていました。この建物は喜多院に現存しています。

江戸の防衛拠点、衛星都市として繁栄

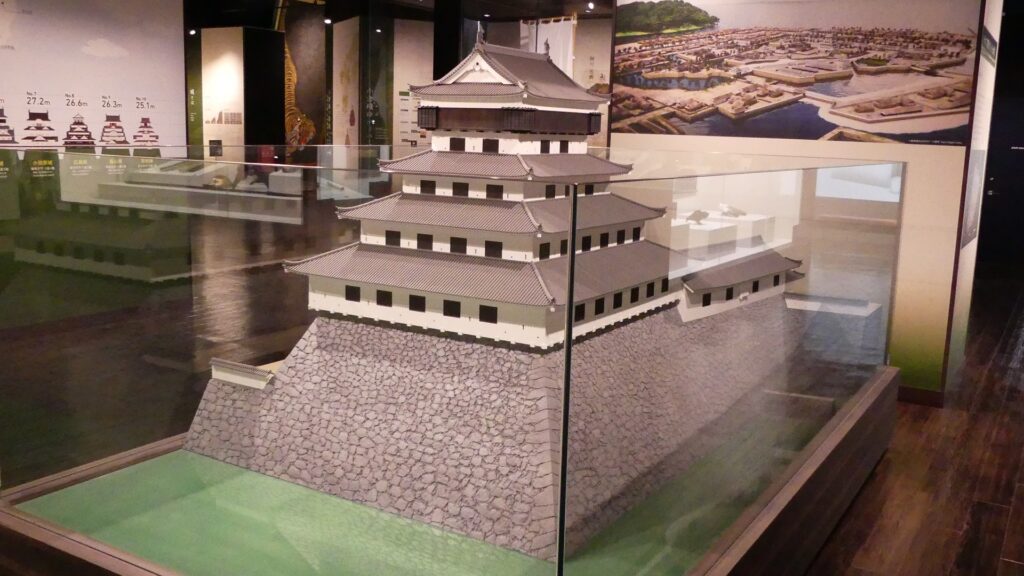

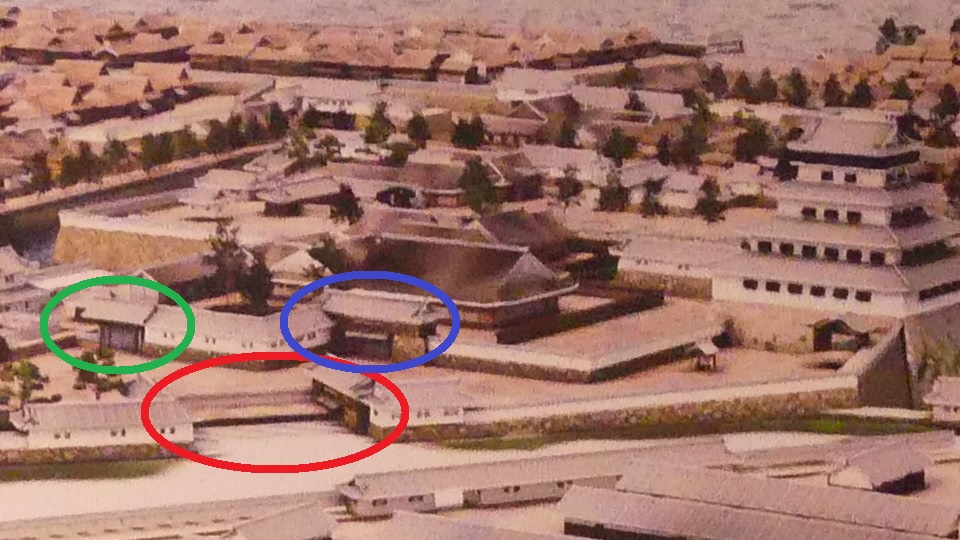

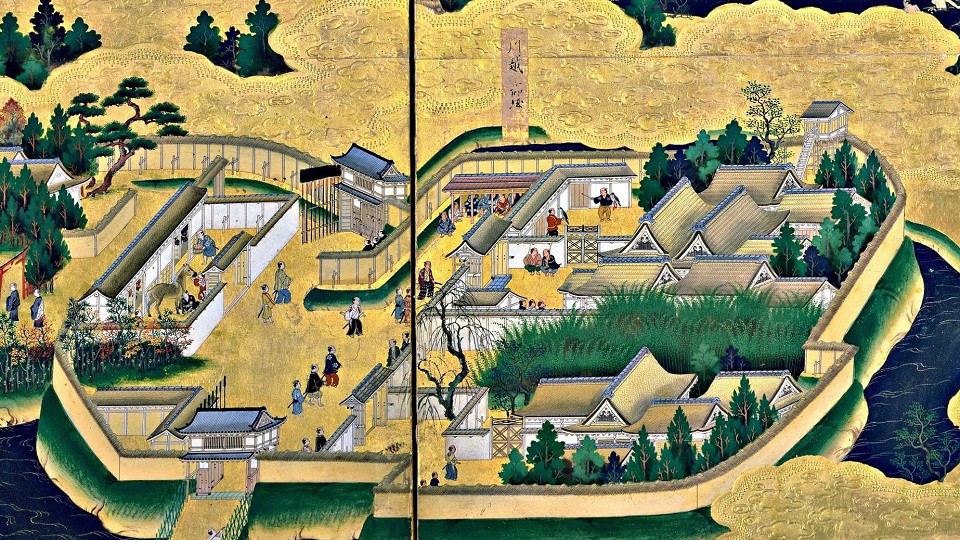

川越城と周辺地域は、川越藩として何人もの譜代大名によって引き継がれました。その中には老中として政権中枢で活躍する人もいました。そのうちの一人が松平信綱で、彼は城の拡充も行いました。新しい曲輪や櫓・門を築くことで城の範囲を倍にしました。しかし城は従来と同じように基本的には土造りで、天守もありませんでした。館の集合体のような姿をしていたようです。敵の侵入を防ぐ手段としては、他の城のような高石垣や櫓を使う代わりに、土塁・土塀・水堀によって複雑な通路を形作りました。また、川越街道や水路の新河岸川とともに、農地が開発され、城下町も整備されました。産業が発展し、素麺、絹織物、そして今でも有名な川越芋などの名産品が、その頃既に世界有数の都市となっていた江戸に提供されました。その結果、城下町は大いに栄えました。

城の中心は、二の丸にあった御殿でした。本丸には将軍の宿泊所があったからです。しかし将軍が来なくなると、いつしかなくなっていました。1846年に二の丸御殿が燃えてしまうと、川越藩は本丸に御殿を再建することを決めました。その当時は西洋船が日本近海に出没していて、川越藩はその脅威から江戸湾を守るための警備を担当していました。そのため藩財政は大いに逼迫していたのですが、御殿は領民による増税負担や寄付もあって1848年に完成しました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。