特徴、見どころ

大手門、二の門を通る

現在、田丸城跡は玉城町により維持されていて、今でも町の中心部に位置しています。現存する外堀の奥にある大手門跡は、城跡の入口であり、また町役場の入口にもなっています。この入口を通る道路は、もともと折れ曲がっていましたが、現在では恐らくは交通の便のために舗装されてまっすぐになっています。もし、車で城跡に来られたのでしたら、町役場の駐車場を使うことができます。

城周辺の地図

舗装された道路は丘の方に登っていって、石垣と一部残っている内堀に囲まれた二の門跡を過ぎていきます。この部分は昔のように今でも曲げられています。この後はかつては三の丸に至ったのですが、そこは学校地になっているので、現在の道は回り込んでいます。道沿いには城では数少ない現存建物の一つ、富士見門があります。この門は一旦売却されて別の場所にあったのですが、元通りの場所ではないのですが、城跡内の現在地点に戻されました。

土塁と石垣両方を楽しめる北の丸

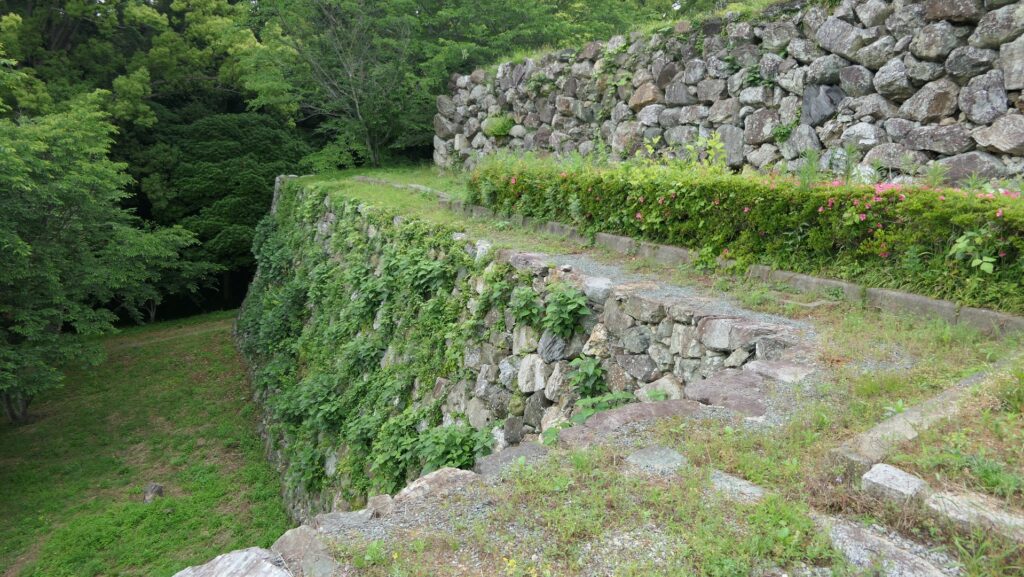

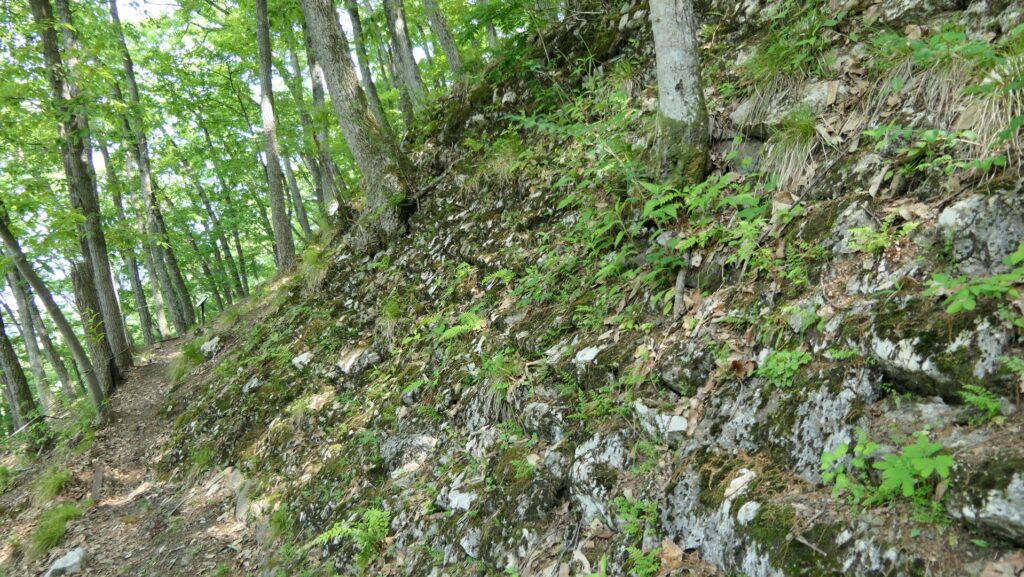

このまま本丸に行くこともできるのですが、その前に枝分かれする遊歩道の方に行って、北の丸の周りを歩いてみることをお勧めします。それは、この曲輪を見たときにこの城の長い歴史を実感できるからです。この曲輪は古い石垣に囲まれているのですが、更にその外側を土塁が囲んでいます。土塁は、石垣が使われるようになるまでは、中世の城では普通に使われていました。そのため、ここの土塁は初期の段階より存在していたかもしれないのです。

ここの石垣も、城の石垣としては最も古いものの一つである安土城のものに似て見えます。安土城は信雄の父、信長が築いたものなので、この石垣は信雄が築いたものではと思ってしまいますが、歴史家によれば、この城のほとんどの石垣は稲葉氏が築いたとのことです。

見どころが多い本丸

本道に戻ると、舗装道が本丸にまで至っているので、簡単に中に入ることができます。虎口と呼ばれる、石垣に囲まれ食い違いになっている入口は、発掘の成果により現代になって復元されたものです。

本丸の第一の見どころは、天守台石垣でしょう。石段などの一部の部分は、後から追加されたものです。しかし、穴倉式という基本的な天守台の形式は、天守台を作る方式の中では初期のものに当たります。歴史家によれば、この天守台は信雄により築かれたかもしれないとのことです。

次の見どころは、本丸からの町の景色です。この町周辺は、豊かで平和な地域に見えます。きっと過去もそうだったのでしょう。この城の立地がとても良いことがわかります。

他にも、本丸を囲む石垣も見て回ってほしいです。北の丸の石垣よりは新しく且つ精密に見えますが、江戸時代に久野氏が修繕した結果のようです。