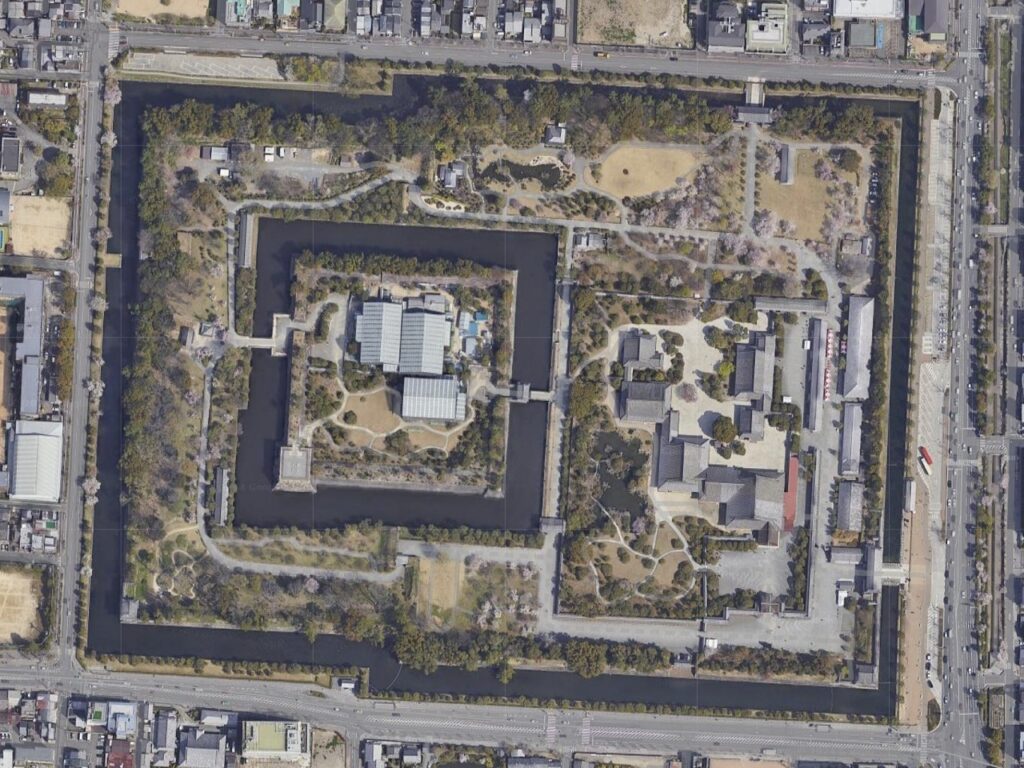

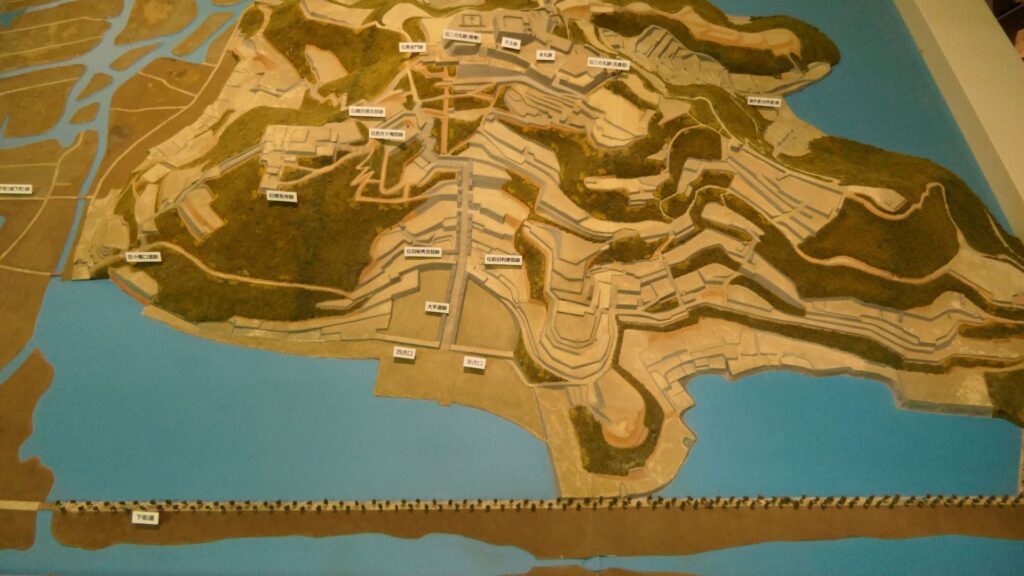

安土城は言わずと知れた、織田信長の最後の、そして最も有名な本拠地の城でした。それだけでなく、彼が想像した城のスタイル(高くそびえる天主(守)、高石垣と櫓や白壁、厳重な門構え、周りには水堀をたたえているなど)は、その後の有力な大名に受け継がれました。それぞれのパーツは以前の城にもありましたが、信長はそれらを組み合わせ、自らの城として表現したのです。いわば安土城は、日本の典型的な城スタイルの始祖と言えるでしょう。

しかし、この城はそのインパクトの割には短命でした。1576年(天正4年)正月に城の建築が開始され、3年後に信長が天主に移り住みました。最終的な完成は1581年(天正9年)9月で、本能寺の変(翌年6月3日)において信長が倒れるわずか9ヶ月前でした。6月13日の山崎の戦いで、羽柴秀吉が明智光秀を破った直後、天主を含む城の中心部は焼失してしまったのです。その後は織田家の嫡男(三法師)が織田信雄とともに入城し、残った部分を使用しますが、1858年の八幡山城の築城とともに、廃城になったとされています。

このように、主人の信長同様、際立った個性を持ちながら、突然のごとく現れ、去っていったこの城は、多くの謎に満ちています。例えば、「安土」という名前自体から謎めいています。大名家の記録(「細川家記」)に「天正四年正月、信長江州目賀田を安土と改む」とあることから、信長が「平安楽土」をもじって命名したと考える人もいます。しかし現在の安土山が、もともと弓の練習場で、標的を置く土盛りを「垜(あずち)」といったところからだとか、他の山を安土山といっていたのを、信長が自分の城用に採用したのだとか、異説もたくさんあり、どれも憶測の域を出ないものです。

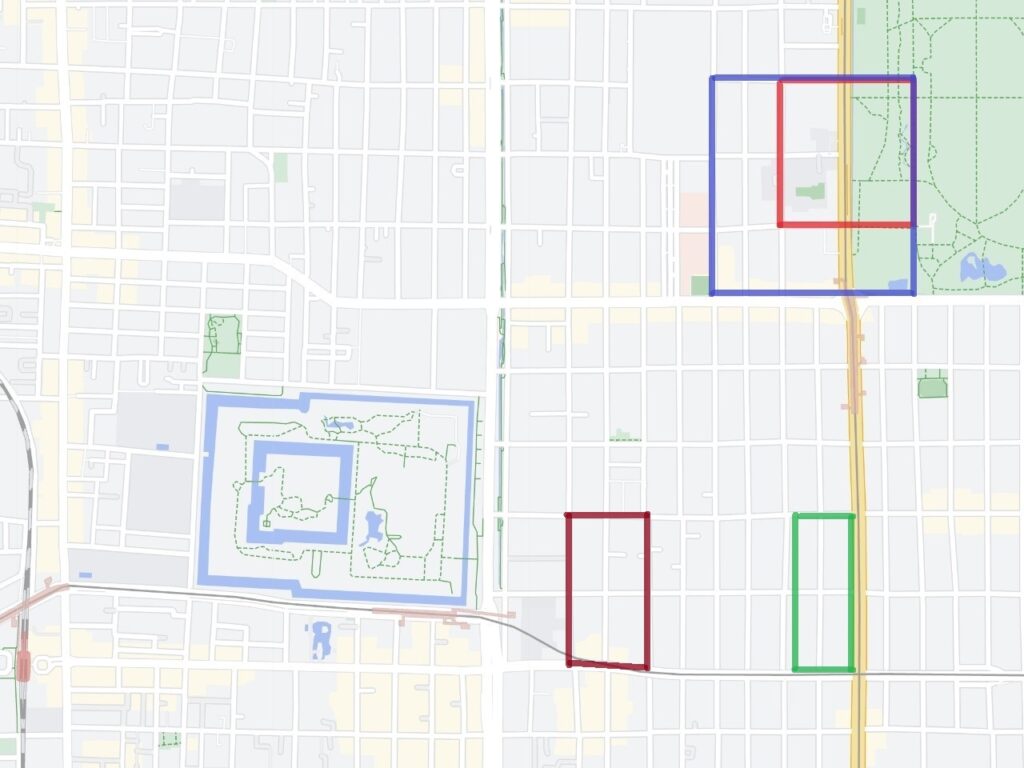

この記事では、安土城の主な謎のうち、論争になっているもの5つをピックアップし、対比させてみたいと思います。(「従来説」として、調査主体の滋賀県や他の識者が唱えるもの、「新説」として、城郭考古学者の千田嘉博氏の唱えるものをベースとしました、但し新説のうち、最後の論点は自分で考えてみました。)

立地と歴史(安土城謎対決)

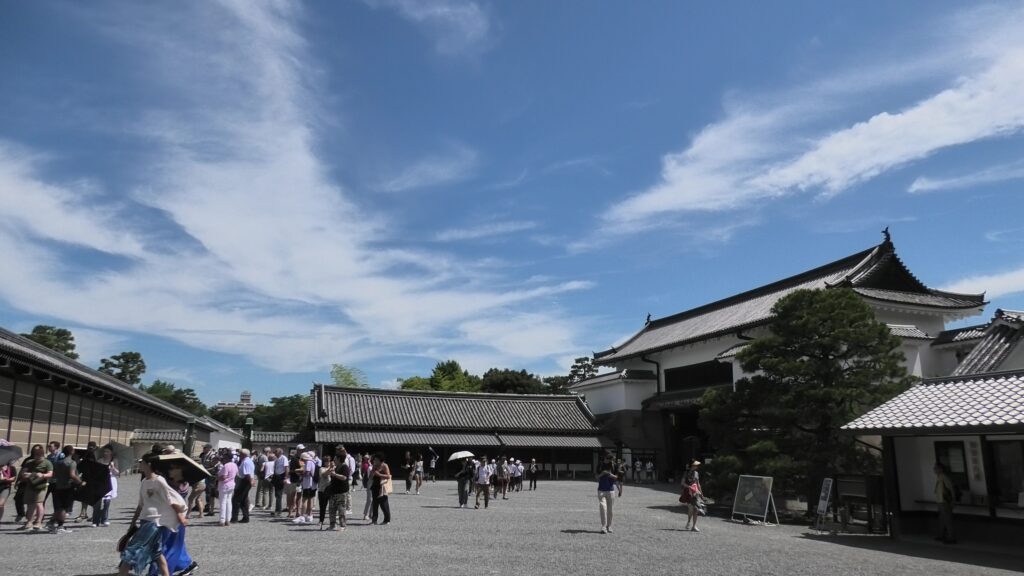

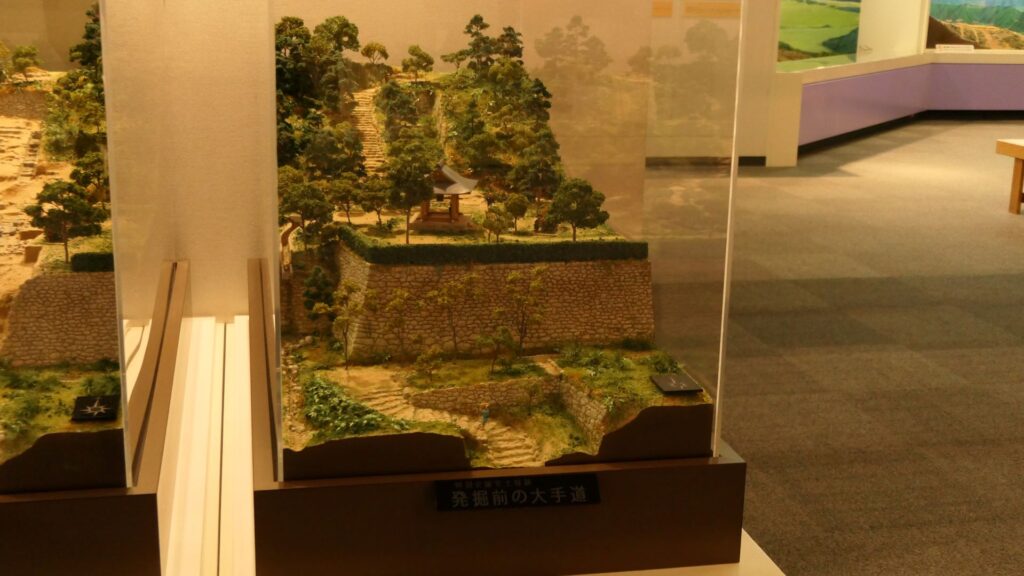

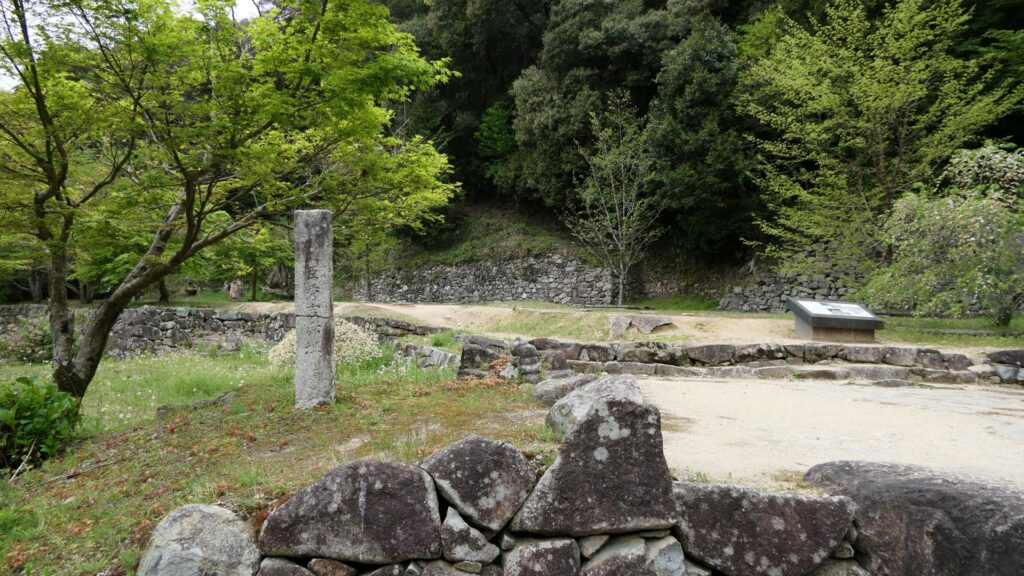

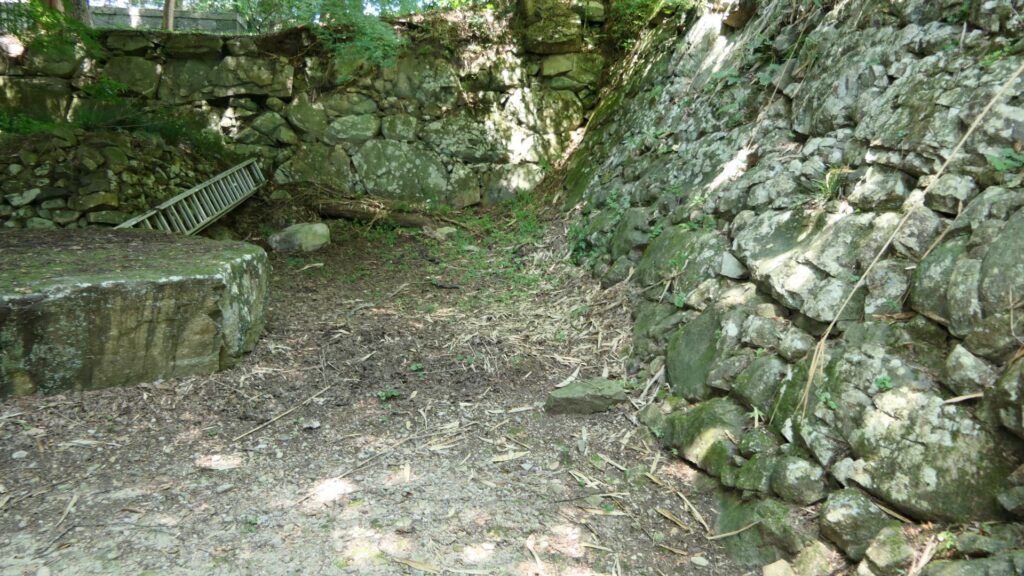

山上に伸びる大手道の謎

1989年に始まった、滋賀県による平成の発掘調査では、驚くべき発見がありました。当時、山の上に築かれた城への経路は複雑に曲げられ、門や櫓が障壁になるよう配置されるのが普通でした。安土城跡もセオリー通り、大手道とされる経路の前に、石垣が立ちはだかっていました。ところが、その石垣は、安土山にある摠見寺(そうけんじ)が江戸時代に作ったもので、その石垣を取り除いたところ、長さ約180メートル(幅約8メートル)もの直線の大手道が、山上に向かって現れたのです。その脇には、「伝・羽柴秀吉邸跡」など、有力家臣の屋敷跡とされる区画が並んでいました。しかも、大手道の入口には、大手門を含め4つも門跡があり、うち3つはまっすぐ入ることができる平虎口でした。これら、一見して防御には適さない大手道とその門の作りは、どう考えたらよいのでしょう。

従来説:この大手道は、特別な身分の人だけが通ることができる通路である。具体的には、天皇が行幸のときに使われる予定だったと考えられる。この道のことは記録に出てこないのだが、それは通常使う機会がなかったからである。(通常は、「百々橋口」と呼ばれる通用口が使われた)また、3つの平虎口の門も、天皇の行幸のときに、身分別に使い分けるために用意されたものである。有力家臣の屋敷跡とされる区画は、行幸などの行事のための施設だったのではないか。もちろん、「平安楽土」の信長の城を、象徴するものでもあったはずだ。大手道の先に見える天主の姿は、信長の権威を高めたに違いない。

新説:この大手道は、天皇の行幸用だけでなく、有力家臣の居住区として作られたものである。信長の以前の本拠地、小牧山城でもまっすぐな大手道が山の中腹まで作られていたことが分かっている。信長はそこに有力な家臣団を住まわせ、そこから上を本来の城の区域として、防御を行っている。安土城も同じで、大手道から先は、道を複雑に曲げて、黒金門などを配置して攻めにくくしている。行幸用ということであれば、なぜ山頂まで道をまっすぐ作らなかったのか。門を多く作ったのも、家臣の中でも、身分別に使い分けをさせるためだったのだろう。記録に出てこなかったのは、有力家臣は遠征や、自分の領地の城にいることが多く、大手道周辺は閑散としていたからだと思われる。

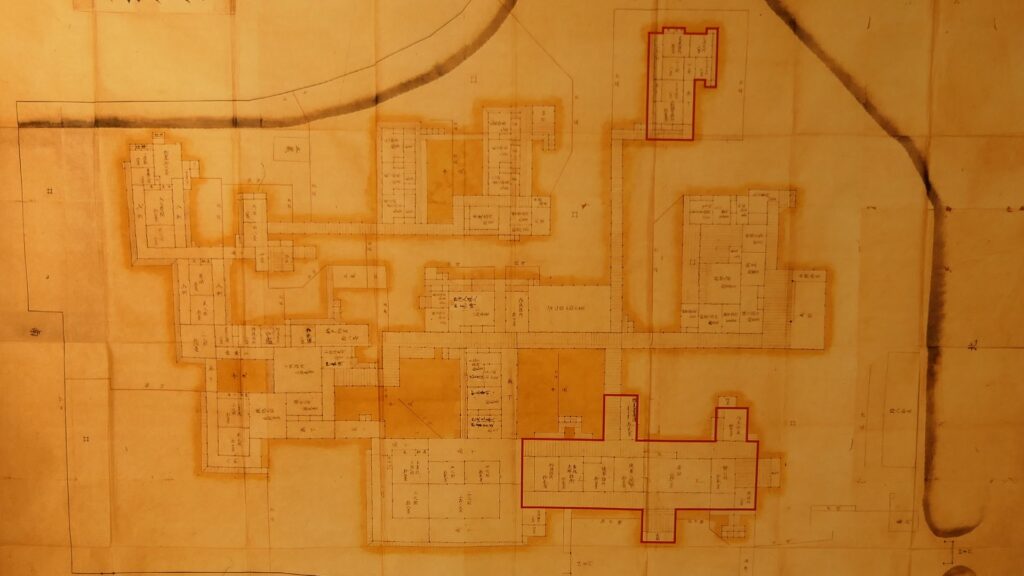

本丸御殿の謎

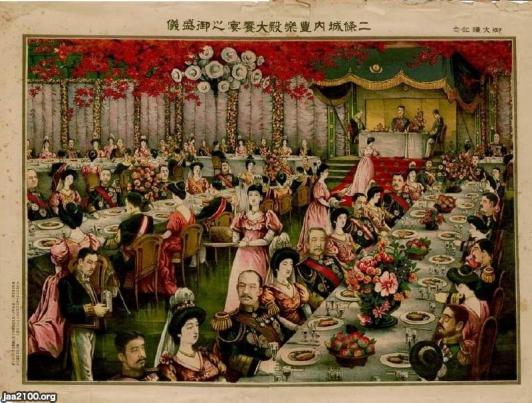

平成の発掘調査では、山上の本丸も対象になりましたが、ここでも大きな発見がありました。柱を立てる礎石の間隔が、武家建築のものより長くなっていました。復元図面を作り、比較検討を行った結果、後に江戸幕府が建てた京都御所の清涼殿に酷似することが判明しました。(レイアウトが東西逆になっているだけ)。信長の最も信頼できる伝記「信長公記」には、安土城に「御幸の間」「皇居の間」があったと記載されています。貴族の日記(「言継卿記」)にも天皇の安土行幸予定についての記述があります。安土城の本丸は、どのような場所だったのでしょう。

従来説:本丸には、まさに天皇のための行幸御殿があった。もしかすると信長は、そこを天皇の御所とし、遷都することまで考えていたかもしれない。信長は、安土城を築城するとき、織田家の家督を息子の信忠に譲っていた。また、彼は朝廷の官職として右大臣・右近衛大将まで登っていたが、1578年には両方とも辞任している。つまりこれらは、武家・公家両方を超越した頂点に立とうとしていた意思の現れではないか。信長は、京都での自身の居城を皇太子・誠仁親王に譲り、親王の皇子・五宮を自分の猶子にしている。いずれ、親王父子のいずれかに即位させ、安土に迎えるつもりだったのではないか。もし、天皇が本丸の行幸御殿にいたとすると、信長は彼の住む天守から、天皇を見下ろす形になる。これこそ、信長が日本の絶対君主になろうとしたことを示している。

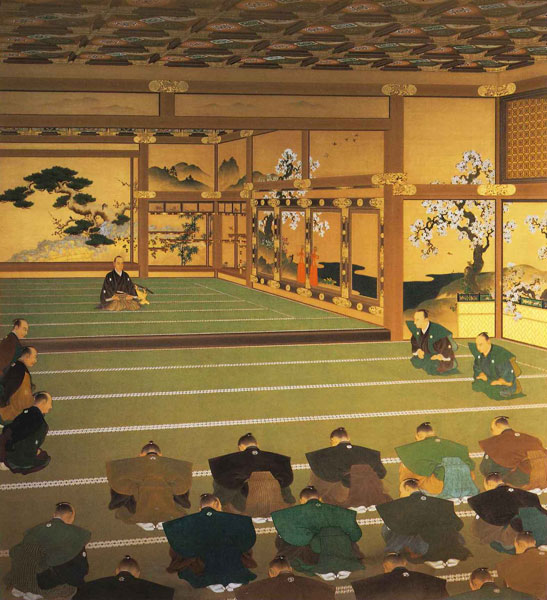

新説:安土城の本丸は、天主・二の丸・三の丸より低い位置にあり、後の大坂城の例からすると、普段の政務の場であったのではないか。信長は天主や家族の居館(二の丸にあったと想定)には、滅多に他人を入れなかった。三の丸には「江雲寺御殿」という眺望の良い接待用の御殿があった。通常家臣と対面する場が別途必要となる。本丸を行幸御殿で一杯にしてしまったら、普段の政務の場がなくなってしまう。建築の専門家によれば、礎石だけでは部屋のレイアウトはわからないそうだ。信長公記にも、本丸に「南殿」と呼ばれる、遠侍・式台(待合所)や大広間(対面所)にあたる御殿があったとの記載がある。「御幸の間」は、それら本丸にあった建物の一つだったのだろう。天正10年正月には、特別に家臣たちが、順々にこれらの御殿群を特別に拝観している。どうやら渡り廊下で連結されていたようだ。信長の意思はわからないが、本能寺の変の直前には、将軍職を受けようとしていたという研究結果もある(三職推任問題)。

天守の姿の謎

安土城天主(天守、信長のときは「天主」と表記されていた)は、城郭に初めて本格的高層建築が建てられた例とされています。また、信長は普段から天主に住んでいた最初で最後の人物だと言われています。そこは彼にとって崇高で且つ権威そのものを表す場所だったのでしょう。「信長公記」の著者・太田牛一や、宣教師のルイス・フロイスの記述などによると、高さは約32メートル(石垣を含めると約41メートル)、5層6階(+地下1階)の構造で、それぞれの階は違う形や色彩になっていました。特に、5階(4層目)は赤色の八角形で内側には仏画が描かれ、最上階の6階(5層目)は金色の四角形で古代中国の聖人が描かれていました。現在残る天主台には、天主の礎石が残っていますが、なぜか真ん中の1個が欠けています。調査によれば、これは当初からの状態とのことです。信長の天守はどのような姿をしていたのでしょう。

従来説:これは、「天守指図」という決定的な別の物証がある。加賀藩作事奉行の家に伝えられたもので、「安土城」とは明記していないが、先ほどの記述や現地の状況と一致していて、他の城や架空のものとは考えられない(昭和初期の最初の発掘までは現場は放置されていて、江戸時代には未調査と判断される)。「天守指図」を基にした(内藤昌氏による)復元案が広く受け入れられている。内部は吹き抜け構造になっていて、その一番下、礎石がない部分には、宝塔が安置されていた(最初の調査において、柱用ではない穴に、火災で木炭化した木片や褐色の破片が埋まっていた)。この宝塔は法華経で宝塔が「地下から湧出」したことを象徴しているのではないかとする見解がある。「天守指図」を基にした20分の1スケールの模型が「安土城郭資料館」に展示されていて、その外観と内部(分割式になっている)をじっくり観察できる。また、最上部2階分の実物大模型が、1992年のセビリア万博向けに製作され、現在は「安土城天主 信長の館」に展示されている。そこは信長にとっての天堂であり、「生き神」として地下の宝塔の上に君臨しようとしたのだ。

新説:従来からも「天守指図」を基にした案には批判があった。特徴ある吹き抜け構造が一切文書に記録されていないことである。吹き抜け構造を除いた復元案も提示されている(宮下茂隆氏によるものなど)。また、太田牛一の言う通りに一階を作ると、実際の天守台をはみ出してしまう問題点も指摘されている。この矛盾点を解消する案(千田嘉博氏による)も示されている。それは、はみ出した部分を懸け造りの構造でサポートするものである。実際に、天主台石垣の外側には柱を2列並べることができる礎石群の跡が発見されている。他に外観を決定的に証明できる方法としては、信長が天正遣欧使節に託し、ローマ教皇に献上した「安土山図屏風」を発見することである。信長が、安土城の障壁画も描いた狩野永徳に命じて作らせたという。その屏風はバチカン宮殿の「地図の間」に飾られたが、現在は行方不明になっている。滋賀県は、その屏風を海を越えて探していて、もし見つかったら世紀の大発見となるだろう。

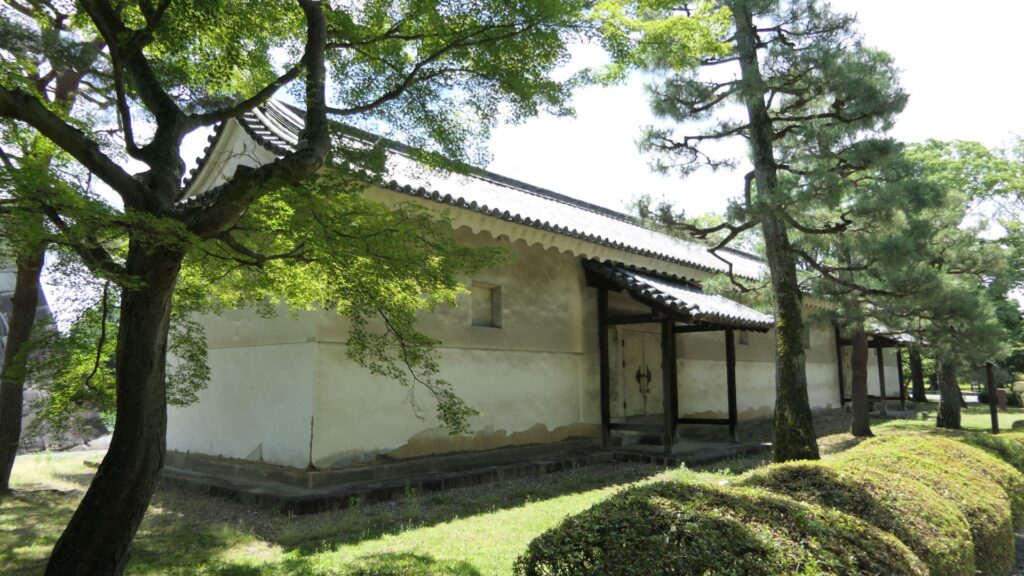

摠見寺設立の謎

信長は、安土城内に摠見寺(そうけんじ)を設立しました。仁王門・三重塔・本堂・鐘楼・能舞台などを備え、城郭内に建てられたものとしては大きな寺です。建設を急ぐため、建物は各地からかき集められました。今では信長の菩提寺ですが、なぜか信長が亡くなった後に来た住職が開山したことになっています。また、天主一階の書院の床の間には、「盆山(ぼんさん)」という石が置かれていましたが、その後、その石は寺の方に移されたようなのです(牛一とフロイスの記述による)。寺があるのは、城下町から城に入る百々橋口(通用口)と城の中心部との中間点で、重要な場所でした。そこに防衛施設ではなく、寺を作ったのはなんのためだったのでしょうか。

従来説:フロイスによれば、信長は、自身を神として人々に崇拝させるために摠見寺を創建したということである。「盆山」は信長の化身だったのだ。信長は高札を立て、自分の誕生日に、この寺に参詣することを命じた。参詣したものは豊かになり、長生きするという功徳があるとも書かれていた。信長は、暦や占いの結果を信じず、その代わりに自らの誕生日(旧暦5月11日)を特別な日と考えていた。天主に移った日も、わざわざその日を選んだと言われている。つまり、信長は摠見寺を建てた重要な場所を、自らを崇拝させる聖地としたのである。

新説:城内に寺を建てるのは珍しいことではなく、安土城近くにあった観音寺城でも、観音正寺が中にあった。中国地方でも、毛利氏の一族、小早川隆景の新高山城には匡真寺(きょうしんじ)という寺があり、饗応・宿泊のために使われていた。室町から戦国時代にかけての武家儀礼は、主従関係を確認する主殿での儀礼と、人間関係を深める会所での儀礼で成り立っていた。これらの寺院は会所的儀礼で使われていた。安土城の場合も同様で、安土城中心部はガチガチの主従関係の場でしかなかった一方で、通用口にも近い摠見寺が、親交を深める場になったのではないか。例えば、本能寺の変直前に信長が徳川家康を接待した時は、ここで能楽を開催している。ちなみに、信長崇拝や高札の記述は、日本側の記録にはない。

天主焼亡の謎

安土城天主を含む城の中心部は、本能寺の変の直後、1582年(天正10年)6月15日頃焼け落ちました。このときに城に関わった関係者の動きを追ってみます。

・蒲生賢秀:信長から城を預かっていたが、本能寺の変のことを聞き6月3日に退去(城を焼いたらどうかという意見があったが自分の立場ではそれはできないと拒否)

・明智光秀:5日に入城、城にあった金銀財宝を分け与え、8日に自身の本拠地・坂本城に移動

・明智秀満:光秀から城を預かるが、光秀敗北の報を聞き14日に退去(「太閤記」などはこのとき秀満が放火したと記述)

・織田信雄:15日に城を接収(フロイスはこのとき信雄が放火したと記述)

焼失の原因は他にも失火や野盗による放火も考えられますが、上記人物から選ぶとしたら誰がもっとも怪しいでしょうか(城下町の火災からの延焼説もあるが、城の周辺部は無事だったので、その可能性は低いでしょう)。

従来説:フロイスが言っている信雄が犯人と考える。「太閤記」は秀吉の宣伝誌だし、秀満は15日には坂本城にいたのでアリバイがある。フロイスは「(信雄は)ふつうより知恵が劣っていたので、なんらの理由もなく」城に放火したと言っている。信雄は、信長生前にも勝手に伊賀国を攻めて失敗し、信長に叱責されている。本能寺の変後は、秀吉と対立し、家康と組んで秀吉と戦ったが、秀吉からエサを与えられると家康には無断であっけなく講和してしまった。その後は領地替えを断ったばかりに改易となり、落ちぶれている(後に小大名として復活)。このような何をしでかすかわからない「バカ殿」ならば、自分を虐げた父親の遺産を発作的に破壊したことは、十分考えられる。

新説:誰かと言われればやはり信雄だっただろうが、彼なりの正常な判断によるものだったろう。信長・秀吉・家康と比べればどうかと思うが、「バカ殿」とまでは言えないのではないか。伊賀攻めは失敗だったが、当時は「北畠信雄」という独立した大名だった。家康と組んだときは、秀吉に北畠の領国(伊勢国)を攻められ、講和せざるを得なかった事情があった。その後は秀吉と家康の仲介役として行動している。小田原合戦のときには、北条方との交渉役を務めている。それを領地替えを拒んだだけで改易とは、その答えを予想した秀吉の仕掛けだったのではないか。本能寺の変後、信雄は織田家当主を目指すのだが、有力なライバルとして弟の信孝がいた。信雄は、信孝や他の有力家臣たちに城を勝手に利用されないよう、天主を焼いたのではないか。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。