立地と歴史

戦国時代の山城

戦国時代の16世紀、近畿地方では戦は日常茶飯事でした。戦国大名たちは普段は京都のような平坦地にある館に住み、非常時に山城を使っていました。ところが、そのやり方は、次の戦がいつ起こるのかわからない中では大変危険なことになったのです。その結果、彼らは常に山城に住むようになりました。その山城の頂上には館があり強力な防衛システムを備えていました。芥川山城は、この地方の代表的な山城だったのです。

城の位置三好長慶が本拠地とする

この城は最初は1516年に、足利幕府の重臣であった細川高国によって築かれましたが、三好長慶の本拠地として有名です。長慶は四国の阿波国(現在の徳島県)出身で、細川氏に仕えていました。彼は、他の幕府の家臣たちが内輪もめを続ける一方で、政治軍事両面で力をつけていきます。彼の実力が将軍であった足利義輝に拮抗した時、義輝は長慶を殺そうとしました。長慶は将軍を京都から追放し、1553年に彼自身による統治を開始しました。同じ年に彼はまた芥川山城に居を定めるのです。

防御力と権威を備えた山城

この城は、摂津国(ほぼ現在の大阪府北部に当たる)三好山の頂上にありました。この山自身が非常に防御力が強く、北と西側は摂津峡に囲まれていました。この城に行くには、東側から峰伝いに行く方法と、南側から谷沿いに行く方法がありました。長慶自身も以前にこの城を攻めたことがあり、そのときにこの城の強さを認識したようです。

城周辺の起伏地図

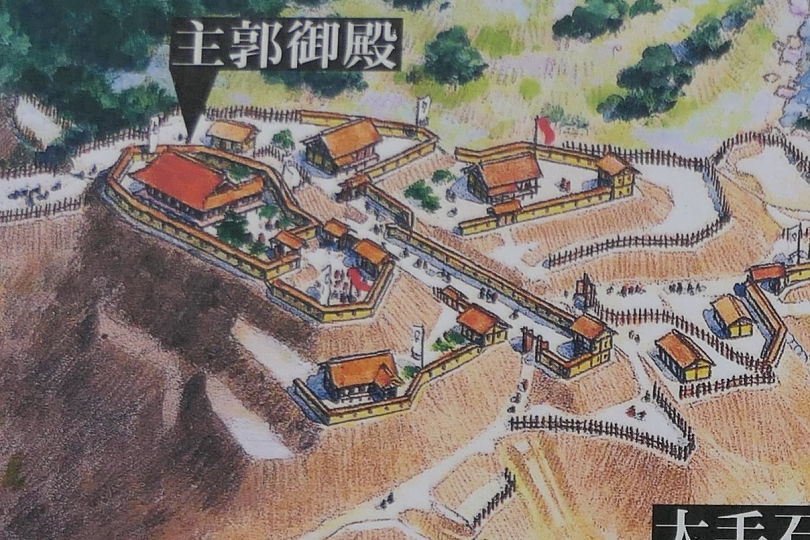

山の頂上は本郭となっていて、御殿がありました。他の多くの曲輪が本郭東側の峰の周辺に配置されていました。通路はこれらの曲輪に沿っていて、土塁・土橋・空堀・食い違い虎口などの構造物により、容易に進めないようになっていました。また、大手道が本郭の南側を通っていましたが、とても急であり、石垣を備えた大手門によって守られていました。この石垣は、この城の権威をも表していて、日本の城の中では石垣を意識的に使った最も早い事例の一つであるとされています。

織田信長も一時滞在

長慶は1560年に彼の息子にこの城を譲り、飯盛城に移っていくのですが、芥川山城は三好氏の重要な拠点として使われ続けました。1568年、織田信長が近畿地方を制するために上洛します。このとき信長は芥川山城を占領、滞在し、部下にこの城を与えました。しかし、信長が天下統一を進めていくにつれ、芥川山城のような城は必要なくなってしまいます。この城はその後廃城となりました。