特徴、見どころ

本丸の周りを歩いてみる

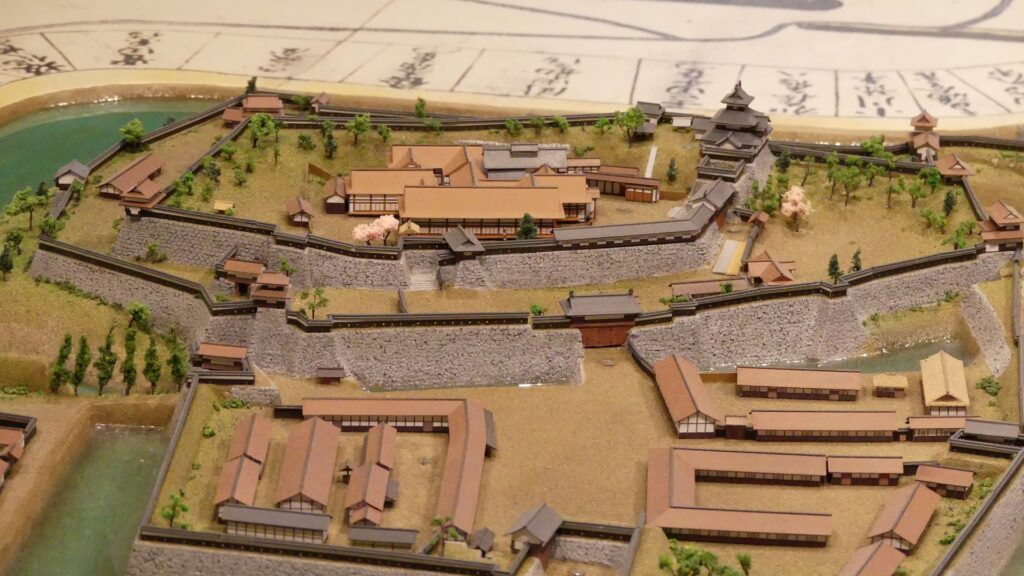

城の他の見どころの場所にも行ってみましょう。本丸のもう一つの門であった桜之門跡から外に出て、城主要部分の下段にあたる帯曲輪を歩きながら、本丸石垣を眺めてみます。

本丸周辺の地図

月見櫓跡が帯曲輪の入口の脇にあるのですが、残っている石垣だけでもとても強力そうに見えます。

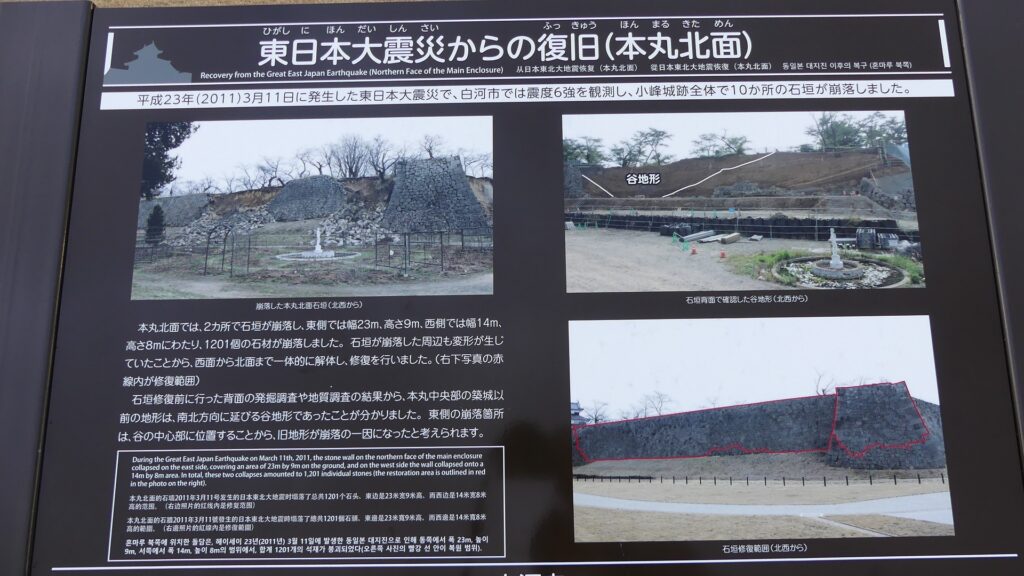

帯曲輪は、本丸の西側と北側を囲んでいます。本丸の長大ですばらしい石垣を眺めながら、リラックスした気分で歩いてみることができます。これらの石垣はとてもよく維持されているように見えるのですが、2011年の東日本大震災のときにはひどく崩壊してしまい、白河市はその後8年間もかかって修復したのです(2019年に修復完了)。

そうするうちに腰曲輪の、矢之門というもう一つの門の跡に着きます。右側には、本丸の北東隅にそびえる三重櫓の姿が目に入ってきます。しかし、もし敵がここを通ったとしたら、守備兵は櫓の石落としや狭間から猛烈な攻撃を加えていたことでしょう。

城の外側に行ってみる

もう一つのおすすめは、元三の丸だった所に行ってみることです。城の主要部分の東側に当たります。そこは既に市街地になってしまっていて、公共施設が多くあります。このエリアの中に、城の中で唯一現存している建物があります。元は二の丸の太鼓門の脇にあった太鼓櫓です。この建物は民間に売却され茶室に改造された後、1930年から現在の位置に移されているのです。

城周辺の地図

更に東の方に進んでいくと、国道294号線(旧奥州街道)にぶつかります。その国道に沿って北の方に行き、阿武隈川が近くなってきたら、左の方に振り返ってみて下さい。素晴らしい光景を見ることができます。それは、小峰城東側石垣という、川に沿った丘の上に広がる180mもの長さの石垣です。実はこの石垣は、バイパス工事を行うにあたって、丘の杉林を伐採したことにより最近発見されたものなのです。この石垣は、北方からの脅威から城を守るために建設されたに違いありません。またこの石垣は、北に向かって開いている城の搦手門につながっています。しかし残念ながら、工事現場が間にあるために、今石垣を眺めている位置からは、搦手門に直接行くことはできません。

私の感想

白河小峰城の、よく残されている基礎部分や復元された建物群を見てみると、北からの潜在的脅威から城を守り抜きたいという、築城者の丹羽長重の強い意志を感じました。長重は、当時でも数少ないそういったことを確実に短期間で成し遂げられる数少ない大名の一人だったのでしょう。また、幕末の戊辰戦争に起こった歴史は、そんな強力な城であっても弱点があり、十分な兵力と指揮能力がなければ生き残れないということを教えてくれていると思います。

ここに行くには

車で行く場合:東北自動車道の白河中央スマートICから約10分かかります。

公園内に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、JR白河駅からすぐ近くとなります。駅のホームからも三重櫓の姿がよく見えます。

東京から白河駅まで:東北新幹線に乗って、新白河駅で東北本線に乗り換えてください。目的地は次の駅です。

リンク、参考情報

・小峰城跡、白河市公式ホームページ

・「シリーズ藩物語 白河藩/植村美洋著」現代書館

・「人物叢書 松平定信/高澤 憲治著」吉川弘文館

・「城を攻める 城を守る/伊東潤著」講談社現代新書

・「よみがえる日本の城17」学研

・「日本の城改訂版第103、145号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「白河小峰城その1」に戻ります。

「白河小峰城その2」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。