立地と歴史

福江城は、五島列島で最大の島、福江島にあった城で、福江藩の藩主、五島氏によって築かれました。五島列島は、九州最西端にあり、古代から外国との交渉・貿易のためのルート上にもあったので、長い歴史を有しています。しかし、福江城は意外にも、日本で最後に築城された城の一つなのです。そのことにも、五島列島ならではの歴史や事情が絡んでいます。

城の位置五島列島と松浦党、海賊、倭寇

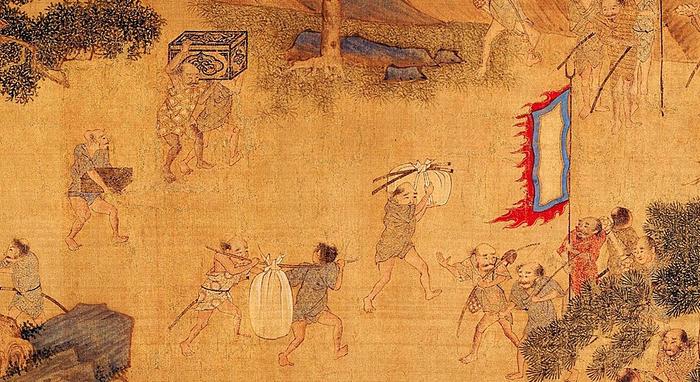

古代には、五島列島は遣唐使のルートの一つ、南路の拠点となり、有名な空海もここから唐に渡りました。中世になると、中小武士氏族の集団である松浦党が進出してきました。松浦党の中心は平戸を根拠地とした松浦氏でしたが、五島列島においては、最北端の島、宇久島には宇久氏が、その南の方にある中通島には青方氏が渡ってきました。彼らは、陸地の支配の他、通常は海上警護や水軍としての活動をしていましたが、場合によっては略奪行為も行ったため「海賊」とも呼ばれました。

また、中世の五島列島のもう一つの主役として、ここを根拠地の一つとした「倭寇」が挙げられるでしょう。倭寇は主に、室町時代の前期倭寇と、戦国時代に後期倭寇に分けられます。後期倭寇は、日本人よりむしろ中国人が主体で、私貿易と略奪両方を行う、武装商人のような存在であったと考えられています。日本側の武士や住民の一部にも、倭寇に参加した者がいたのではないかと言われています。それよりも松浦党の領主層が、後期倭寇の中国人首領と組んで、勢力を伸ばそうとしていました。

宇久氏→五島氏による福江藩支配

室町時代には、松浦党の一氏族、宇久氏が五島列島全体を支配するようになりました。そして、その本拠地を宇久島から、最大の島・福江島に移しました。16世紀中ごろの当主、宇久盛定(うくもりさだ)は、福江島の福江川河口近くに江川城を築き、貿易を盛んにしようとしました。その過程で出会ったのが、後期倭寇の大物であった明(中国)人・王直です。盛定は1540年、王直に福江での居住と貿易を許し、唐人町を作りました。今でも、唐人町だった周辺には、明人堂(廟堂)や六角井戸(井戸跡)が史跡として残っています。五島は、平戸とともに重要な貿易港になったのです。

盛定の子、純定(すみさだ)の時代には、キリスト教の宣教師がやってきて、純定自身もキリシタン大名となりました。やがて、純定の孫、純玄(すみはる)のときに豊臣秀吉による天下統一が進むと、五島列島の支配を認められたことで、名字を「五島」と改めました。その跡継ぎの五島玄雅(ごとうはるまさ)も、江戸幕府からも支配を認められて、初代福江藩主となりました。2代藩主の盛利(もりとし)は、「福江直り」と呼ばれる政策により、藩士を福江に集住させ、藩主の権力を強化しました。中級クラスの藩士の居住地跡が「福江武家屋敷通り」として残っています。五島氏による福江藩は、江戸時代を通じて続くことになります。

このように順調に見えた福江藩ですが、思い通りにならないこともありました。鎖国政策により貿易はできなくなりましが、当初は捕鯨などの運上金による収入で藩財政は潤っていました。ところが捕鯨の衰退や飢饉などにより、産業が衰退し財政が悪化すると、藩は対策を迫られます。特筆すべきものとして、領民を人単位で把握し課税する制度、更には領民の(長女以外の)娘を強制的に3年間奉公させる制度の導入があります。これらは当時から見ても悪法であり、江戸時代の後半約100年間に渡って維持されました。他には、対岸の九州の対岸の大村藩から、農民を千人単位で移住させたことです。鎖国とともにキリスト教は禁止され、信者は弾圧されていましたが、この移住者の中には多くの「隠れキリシタン」がいました。福江藩は、弾圧より農民の受入れを優先したため、彼らの信仰が五島で密かに維持されることになりました。これが、結果的に後に五島のキリシタン遺産と文化につながったとされています。

城の観点からは、江川城が1614年に焼失してから、代わりに後の福江城を築く場所に、石田陣屋を設けました。福江藩の石高は約1万5千石(当初)であり、この石高では城の築造が認められていなかったからです。石田陣屋がどのようであったかわかりませんが、石垣など城のような姿をしていたとも言われています。

異国船、海防への対応

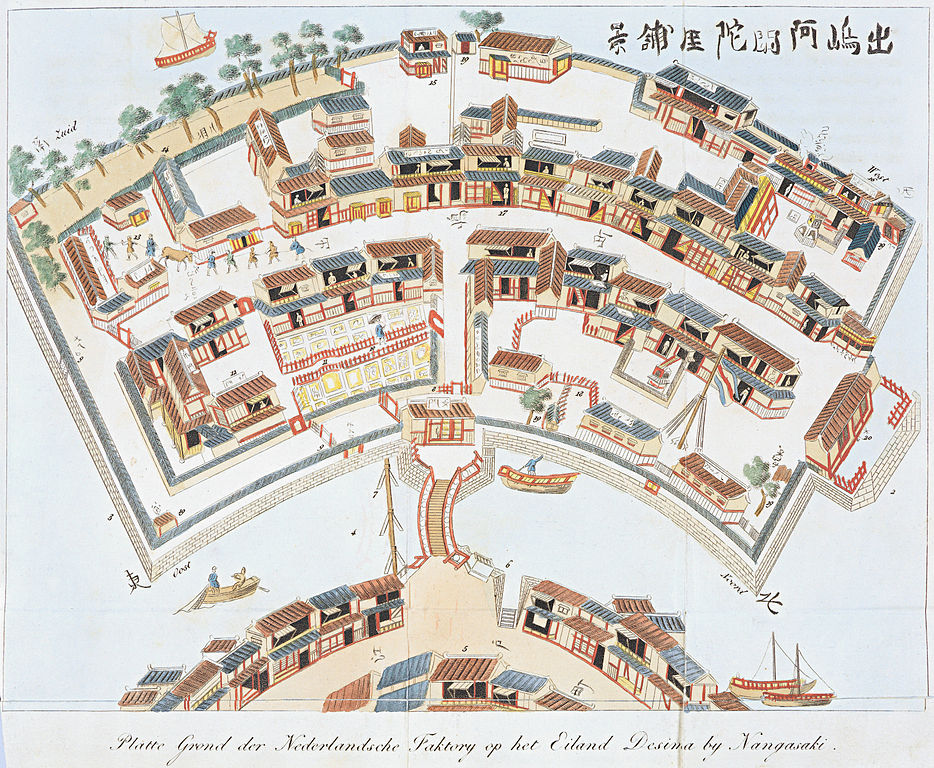

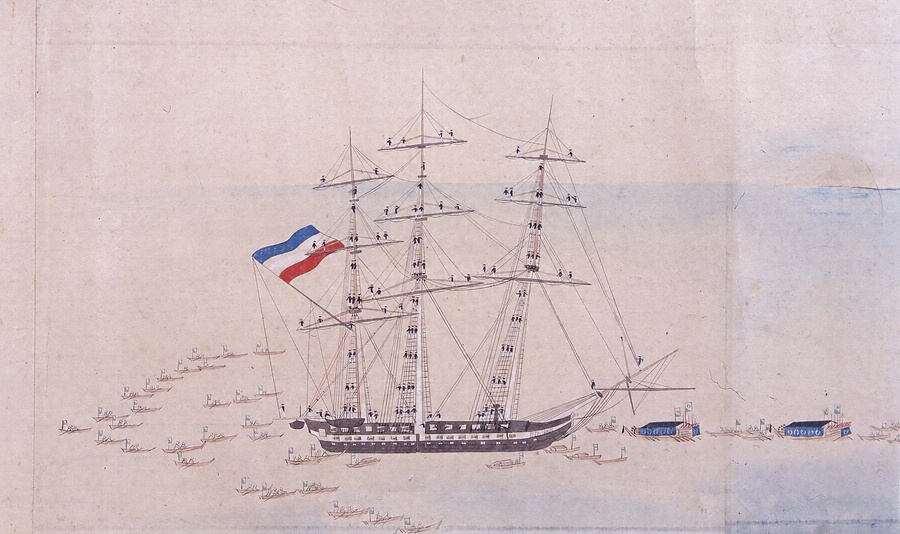

後の福江城築城につながる福江藩の特徴として、異国船警備を担っていたことが挙げられます。五島列島は、鎖国下唯一の貿易港であった長崎に近く、貿易船が難破したときの対応や、不審船の監視を行っていたのです。そのため、長崎に「長崎聞役」という情報収集役の役人を駐在させていました。江戸時代後期になると、西欧諸国の船が日本近海に頻繁に現れるようになり、対外的な緊張が高まってきました。その状況下、海防の必要性を感じた福江藩は、1806年に最初の築城許可を幕府に申請しましたが、却下されてしまいます。その後、1808年にイギリス軍艦フェートン号が長崎港に侵入した「フェートン号事件」や、1844年にオランダ軍艦パレンバン号がオランダ国王の開国勧告書を持参して長崎に入港した出来事がありました。福江藩は、これらの情報も入手し、築城許可を再三にわたって申請していました。そしてついに1849年に築城許可が、北海道の松前城とともに下りたのです。

ついに福江城を築城

福江藩は、石田陣屋を発展させる形で同じ場所に、福江城を築城しました。築城許可後すぐに建設に取りかかったものの、予算不足と、海に面した河口近くの立地のために、工事に15年を要し、完成は1863年でした。現在、福江港近くに「常灯鼻(じょうとうばな)」と呼ばれる灯台跡がありますが、もとは築城工事の際、波除のための堤防として築かれたものです。海防を目的としたことと、日本最後期の築城だったことで、この城にはいくつも特徴がありました。まず、東の海に向かって、南北東三方が海に面し、海が天然の外堀となっていたことです。そして、正面の東側の石垣は厚く作られ、船を乗り出す水門が設けられていました。次に挙げられるのは、中心の本丸を、内堀を挟んで、北の丸、二の丸、厩などが囲んでいましたが、これらの曲輪の隅には、櫓の代わり砲台が築かれたことです。また、藩主の隠居屋敷と庭園が、海から見て一番奥の西側に建設されました。最後に挙げる特徴としては、ご当地らしく、島で調達した丸い自然石を多く使って、野面積みの石垣を築いたことでしょう。

しかし、築城後まもなく明治維新となり、1872年には城は陸軍の所管となり、廃城となってしまいました。城の完成後わずか9年後のことでした。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。